Las relaciones entre Mesoamérica y el mundo andino constituyen, sin duda, una larga

y compleja historia que ya ha sido abordada por numerosos investigadores.1 Los intercambios parecen remontarse por lo menos a los tiempos de la dispersión y

domesticación de cultígenos tan importantes como el maíz, la yuca o el cacao. En este

campo, las hipótesis siguen modificándose a la luz de nuevos descubrimientos y se

multiplican las evidencias de que muchos de los elementos tomados en cuenta cuando

se analizan las relaciones entre Mesoamérica y el mundo andino resultan ser más antiguos

en el sur.2 Para abordar la complejidad de la evolución de dichas relaciones, las insuficiencias

de las cronologías disponibles y la destrucción de los contextos arqueológicos ocasionada

por el saqueo y el coleccionismo siguen siendo uno de los principales problemas.3 Sin embargo, se ha logrado un amplio consenso para reconocer que desde tiempos remotos,

y hasta la conquista española, pueblos del Occidente de México y de la costa ecuatoriana

tuvieron un papel destacado en esta interacción entre continentes por medio de complejas

redes de navegación marítima.

En los límites del presente trabajo, nos centraremos en la posible participación de

los tarascos o purépechas en este ámbito, en tiempos previos al pleno desarrollo de

la metalurgia en Mesoamérica, en la cual los tarascos alcanzaron un notable dominio

tecnológico gracias a sus contactos con Centro y Sudamérica.4 Para tal efecto, vincularemos una serie de datos, a primera vista inconexos, acerca

de navegantes, de buzos y mercaderes, de perros pelones y de la muy preciada concha

del Spondylus. Sin embargo, antes de mirar hacia el sur, es necesario hacer una digresión sobre

asuntos relacionados con un norte muy lejano, para esclarecer ciertos aspectos importantes

de la historia purépecha o tarasca.

Un asunto de vestimenta

Nuestro punto de partida es un trabajo muy interesante de Patricia Rieff Anawalt,

especialista en la vestimenta mesoamericana.5 Con base en las imágenes de la temprana Relación de Michoacán, ella advierte que la ropa de los hombres y las mujeres tarascos es totalmente distinta

a la de todos los otros grupos mesoamericanos: para los hombres consistía en unos

pantalones cortos en lugar del taparrabo y, en lugar de la capa anudada al hombro,

una camisa sin manga de la cual los mexicas se burlaban porque se parecía al huipil

de las mujeres. A menudo la ropa presenta diseño de cuadros nada comunes en Mesoamérica,

pero sí en el mundo andino. Las mujeres, en lugar del huipil, portaban una falda muy

corta con rayas o cuadros, llevaban el torso desnudo o con un diminuto quechquemitl.

Al buscar el posible origen de este singular vestuario, esta autora encuentra fuertes

similitudes con el que se usó en la costa ecuatoriana, tal como lo documentan tanto

materiales arqueológicos como testimonios históricos. Así, en la provincia costera

de Manabí, en particular en el sitio de Chacras, durante la fase Chorrera (1500-300

a.C.), las esculturas en terracota de mujeres llevan faldas cortas y mantos miniatura

y los hombres pantalones y camisas cortos. Muchos siglos después, los acompañantes

de Pizarro visitaron las aldeas de los comerciantes ecuatorianos y describieron faldas

para las mujeres y para los hombres, pantalones cortos de diversos colores y camisas

de lana bordadas.

Al remontarse al tiempo de los tarascos, Anawalt encuentra como antecedente en el

Occidente las famosas esculturas polícromas con vestimenta similar que pertenecen

al estilo Ixtlán de Nayarit de la cultura de las tumbas de tiro.

El callejón sin salida del tarasco visto como chichimeca

Al llegar a este momento, la investigadora se enfrenta con un enigma, un callejón

aparentemente sin salida. Los tarascos estaban orgullosos de su pasado "chichimeca",

por lo que ella prosigue su búsqueda e indaga en la vestimenta de tales "chichimecas".

Hay que recordar que se suele entender por "chichimeca" a diversos pueblos nómadas

que poblaban el norte de México a la llegada de los españoles y contra los cuales

llevaron a cabo una cruenta guerra durante medio siglo en la que, por cierto, los

tarascos, junto con otros grupos mesoamericanos, lucharon como aliados de los españoles.

Al buscar información sobre la ropa que llevaban esos diversos grupos nómadas del

norte de México en el siglo XVI, y luego, más al norte aún, los grupos agricultores

llamados genéricamente pueblos en el suroeste de los Estados Unidos hoy, Anawalt no

encuentra nada similar y se queda perpleja, suponiendo que estas singulares ropas

habrían sido herencia de algunos de los varios grupos locales del Occidente con los

cuales los tarascos se unieron para formar su imperio. Pero, ¿eran los tarascos realmente

nómadas originarios del norte?

Una larga historia recuperada

Es sobre este tema donde intervienen los trabajos llevados a cabo en el marco de un

amplio proyecto arqueológico francés en el estado de Michoacán, en particular en la

región de la antigua ciénega de Zacapu.6 En primer lugar, en contradicción plena con la versión tradicional de la historia

que consideraba la llegada de los tarascos como una profunda ruptura, como la intrusión

de un pueblo nómada norteño, se demuestra una notable continuidad en la ocupación

desde siglos antes de la era y hasta la llegada de los españoles. Se hace evidente

así que la historia tarasca no empieza apenas unos cuantos siglos antes de la Conquista

como se solía considerar, sino mucho tiempo atrás. En particular se detecta una fase

fundamental en esta larga historia recobrada, la fase Loma Alta (100 a.C.- 600 d.C.),

que puede considerarse como una continuidad de la cultura Chupícuaro (600-100 a.C.),

tan relevante en la historia antigua del Occidente y del centro del país. Para la

fase Loma Alta misma, se documentan fuertes lazos con la gran metrópoli teotihuacana

desde sus orígenes y hasta su trágico final y la diáspora de su población alrededor

de 600 d.C.

Probablemente, en relación directa con los acontecimientos que marcaron el fin de

este gran centro de saber, ocurrió en tierras michoacanas un fenómeno similar: una

grave crisis religiosa y política que se tradujo en ceremonias de clausura de espacios

sagrados, en un rechazo posterior de las imágenes antiguas y en el exilio de un grupo

hacia el norte.7

El mundo de los purépechas o tarascos se ensancha hacia el norte

Se pueden seguir las huellas de los tarascos gracias al hecho de que, en contraste

con sus congéneres que se quedaron en tierras michoacanas, estos emigrantes se llevaron

consigo sus imágenes, su arte figurativo muy singular y sus ritos funerarios, los

cuales dejaron su impronta en los pueblos mesoamericanos de la Sierra Madre Occidental

de la cultura Chalchihuites entre quienes se instalaron, y en las comunidades hohokam

del desierto de Arizona con las que entablaron estrechas relaciones.8

La llegada de estos grupos purépechas a tierras chalchihuiteñas favoreció una considerable

expansión territorial cientos de kilómetros más al norte en el actual estado de Durango.

Esos movimientos migratorios no fueron totalmente azarosos. Algo se buscaba al norte,

algo que se ignora aún. Lo que se sabe es que quienes encabezaron la colonización

mesoamericana de estas nuevas tierras fueron sabios astrónomos formados en la antigua

metrópoli, como lo atestigua una ruta de los llamados marcadores astronómicos de clara

tradición teotihuacana, diversas expresiones de arte rupestre y ciertas características

de la orientación de las construcciones.9 Estos estrechos lazos que unieron sobre distancias considerables el mundo de los

antepasados de los indios pueblo y el mesoamericano dejaron una huella duradera en

la cosmología y los rituales de muchos pueblos actuales. Para sabios hopis de Arizona

con quienes hemos tenido la oportunidad de interactuar, estas evidencias arqueológicas

confirman su propia tradición oral relativa al origen sureño de varios de los clanes

que conformaron sus pueblos actuales.10

Estos mesoamericanos son norteños que muy tempranamente, por contacto con sus tierras

de origen en el Occidente de México, adquirieron las sonajas de cobre y las llevaron

al lejano Southwest tanto en tierras hohokam como hasta el gran centro religioso de

Cañón de Chaco en Nuevo México. El ancho mundo norteño en el cual se movieron estos

antiguos tarascos junto con otros grupos mesoamericanos y pueblo encuentra en el mecapalero

su imagen más elocuente. Éste junto con el flautista son los emblemas por excelencia

de esas migraciones de las cuales conservan la memoria los sabios hopis. Hay que recordar

que los mecapaleros tarascos seguían recorriendo ese anchísimo mundo a principios

del siglo XX como lo ha documentado el viajero Carl Lumholtz.11

En vista de lo anterior, es sorprendente, pero no inexplicable, encontrar en la cuenca

de los ríos Balsas y Tepalcatepec -en los límites entre los estados actuales de Michoacán

y Guerrero, en el extremo sur del vasto paisaje tarasco de esta época-, un tipo de

objeto característico de la muy lejana cultura hohokam del desierto de Arizona y ajeno

a la cultura material mesoamericana: la paleta de piedra, pequeña piedra plana destinada

probablemente a moler pigmentos. Es un componente común en los ajuares funerarios

de las incineraciones hohokam y, entre 700 y 900 de la era, suelen estar ornamentadas

con la figura de un animal.12 Hasta ahora en la región del Balsas se han encontrado medio centenar de estos utensilios

asociados generalmente a objetos de concha.13 ¿Habrán llegado por el camino de tierra adentro, forjado por los migrantes tarascos

en su avanzada al norte y que acabamos de evocar, o por vía marítima? Aún no lo sabemos.

Lo cierto es que cuando a partir del siglo IX, los muy diversos grupos mesoamericanos

que habían colonizado el ancho septentrión, empezaron a abandonar estos confines y

regresaron a las tierras de sus antepasados, figuraban entre ellos los tarascos quienes,

por tanto, no eran "chichimecas" por ser nómadas sino "chichimecas" por tener un origen

norteño: confusión alrededor de un apelativo, alimentada por el desconocimiento y

los prejuicios que persisten hasta el día de hoy sobre la historia del septentrión

mesoamericano.

Los tarascos en medio del enigmático encuentro de dos mundos

A principios del siglo XX, un explorador hizo el descubrimiento cerca del poblado

de Placeres del Oro, en la cuenca del Balsas y próximo a Zirándaro, de un sepulcro

sorprendente, al pie de una pirámide y cerca de lo que parece ser una cancha de juego

de pelota. Su registro pormenorizado lo publicó Herbert J. Spinden y hallazgos posteriores

reforzaron los indicios que ofrecía este primer conjunto.14

Se trata de una fosa rectangular cuyas paredes de tierra se endurecieron por el calor

de los restos de un ritual de incineración que se depositaron aún calientes en la

tumba. Al fondo se depositó una losa esculpida con la cara decorada hacia abajo, encima

descansaron las cenizas y fragmentos de huesos humanos no totalmente consumidos por

el fuego, junto con diminutas urnas de piedra y abundantes ornamentos de concha. El

conjunto se tapó con otra lápida esculpida con la cara hacia abajo por lo que sufrió

la acción del fuego. Finalmente se cerró la fosa con otras dos losas mayores sin decorar.

Lo enigmático es que entre el ajuar funerario figuraba una de estas paletas hohokam

de piedra, pero decorada con un motivo cercano a la ornamentación de las dos lápidas,

y éstas son estilística e iconográficamente ajenas al mundo mesoamericano. Nos obligan

a mirar hacia el sur, hacia un muy lejano sur andino. Años después, el artista y estudioso

Miguel Covarrubias encontró una lápida emparentada con las de Placeres del Oro y le

vio una apariencia cercana a los relieves de Chavín. Recientemente se encontró otra

lápida más, procedente de la misma región, la cual está actualmente en el museo de

Arcelia, Guerrero.15

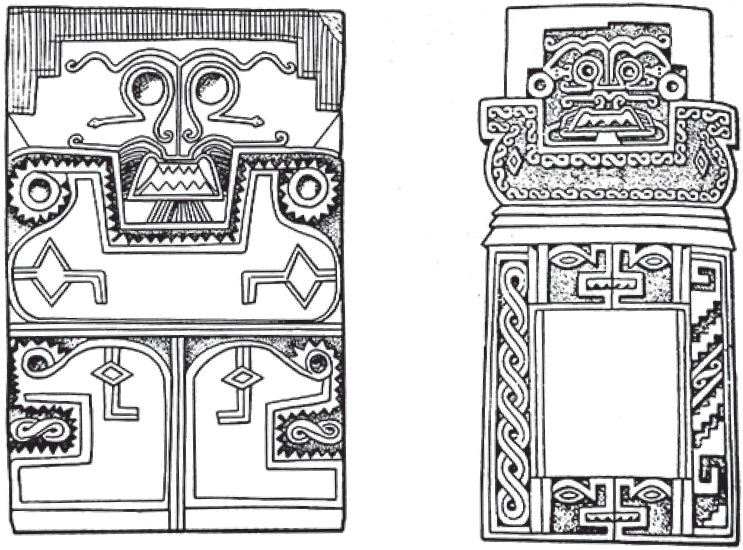

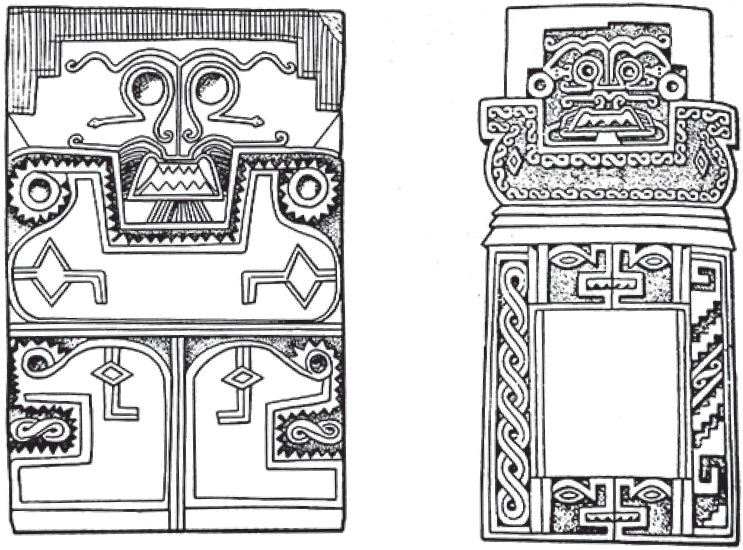

Como se puede apreciar (fig. 1a) en la primera lápida de Placeres del Oro predomina una cara humana con el corte

de pelo escalonado; una línea ondulada se extiende sobre la frente a manera de cejas

juntas. Los ojos circulares, marcados por profundas oquedades, probablemente rellenadas

en su forma original por alguna sustancia, están rodeados por líneas ondulantes de

serpientes que empiezan en la nariz y después de contornear los ojos, se doblan con

la cabeza dirigida hacia afuera. La boca enseña dientes aserrados y dos largos colmillos

en la quijada superior, con lo que parecen ser bigotes y una barba a su alrededor.

1.

Las dos lápidas de Placeres del Oro, dibujos retomados de Reyna Robles, "Esculturas,

estelas y lápidas de la región del Balsas" (vid supra n. 13), fig. 2.

La cara de este ser poderoso emerge de una U angulosa, formada por la conjunción de

las cabezas de dos animales con el hocico enroscado hacia arriba y las fauces abiertas,

delineadas por un trazo aserrado de dientes. Los ojos, en forma de diamante, se cruzan

por una L. En el registro inferior de la lápida se encuentran las mismas dos cabezas,

esta vez opuestas, mirando hacia afuera y en la boca de cada una, una forma de S o

xonecuilli.

El contorno de la segunda lápida, que descansaba encima de los restos funerarios,

sigue el de la figura grabada compuesta de tres partes: una cara inscrita en un rectángulo,

un recipiente en U que la sostiene y lo que parece la entrada de un edificio (fig. 1b). Se reconoce el mismo corte de pelo escalonado, una línea ondulada que cruza la

frente; dos líneas enmarcan las fosas nasales, recorren los lados de la nariz, prosiguen

encima de los ojos, y a la altura de los tímpanos acaban en la cabeza de dos serpientes

volteadas hacia los ojos. Éstos están enmarcados por una línea que empieza con un

gancho debajo de las cabezas de las serpientes, rodean los ojos y se juntan en una

línea horizontal debajo de la nariz. Las fosas nasales se ven de frente debajo de

otra franja horizontal que las delinea y termina de cada lado por un gancho. La boca

presenta tres dientes aserrados y dos colmillos, sin mandíbula inferior, pero quizá

con una lengua de forma trapezoidal extendida hacia abajo. En ambos lados, líneas

horizontales marcan quizá los bigotes. La boca parece salir de un gran óvalo que la

rodea. Este ser emerge de un recipiente en forma de U, quizá de las aguas del inframundo,

formado por dos cabezas divergentes, con hocico enroscado hacia arriba y ojos en forma

de diamantes. En lugar de la línea aserrada a manera de dientes, el contorno de ambas

cabezas está marcado por una línea lisa y, adentro, una línea continua de xonecuilli.

La parte inferior de la lápida, de forma rectangular alargada, tiene al centro un

rectángulo sin decorar, bordeado por dos serpientes de perfil, de doble cabeza y hocico

enroscado hacia arriba, dispuestas simétricamente, que se encuentran arriba y abajo;

al juntarse, las cabezas forman una cara vista de frente con la mandíbula superior

provista de dientes aserrados. El cuerpo de la serpiente de la izquierda está decorado

con una banda de triple línea enroscada sobre sí misma; el de la derecha con dos grecas

escalonadas divergentes y, entre ellas, una banda oblicua que encierra un xonecuilli. Por su forma trapezoidal subdividida en tres bandas horizontales, la unión entre

las dos partes de la lápida evoca la pendiente de un techo de palma. Si esta interpretación

fuera cierta, el rectángulo inferior sería la puerta de un recinto resguardado por

las dos serpientes, y la cara que emerge de la U, su coronamiento o la figura sagrada

resguardada en el interior del recinto.

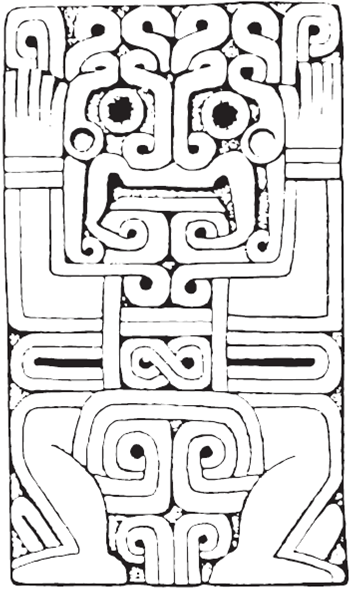

En la lápida publicada por Miguel Covarrubias, reconocemos al mismo ser poderoso (fig. 2). Ahora no parece emerger de un recipiente, pues se le ve de frente de cuerpo entero,

brazos y piernas flexionados. Tiene los mismos ojos redondos y profundos para ser

engastados en algún material; la boca abierta con los colmillos amenazantes. Con algunas

variantes, la cara presenta también líneas ondulantes trenzadas que evocan serpientes.

2.

Lápida de probable procedencia de Placeres del Oro, publicada por Miguel Covarrubias.

Dibujo retomado de Robles, "Esculturas, estelas y lápidas de la región del Balsas"

(vid supra n. 13), fig. 4ª.

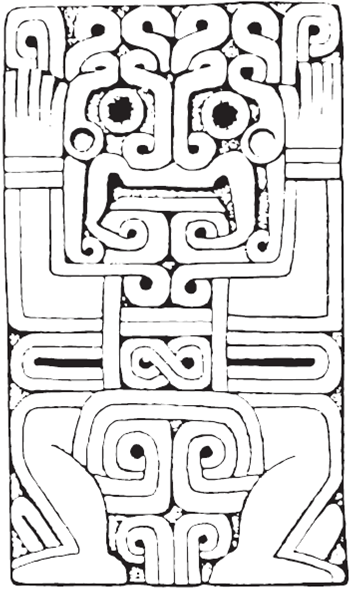

La cuarta lápida tiene forma y dimensiones similares a las de Placeres del Oro (de

70 a 80 cm × 40 a 50 cm y 5 cm de grosor) y, a pesar de la esquematización pronunciada,

se aprecia en el friso que bordea la pieza las cabezas opuestas de serpientes con

el hocico enroscado (fig. 3). Al centro se ven dos personajes de pie uno frente al otro portando una suerte de

saco. Uno empuña un tridente, el otro una lanza. Rosa María Reyna Robles, quien publica

esta pieza y la relaciona también con las anteriores, propone reconocer, a la izquierda,

a un anciano denotado por la nariz aguileña, el mentón curvado hacia arriba como si

el personaje estuviera sin dientes y el cuerpo más macizo. Estas figuras se levantan

sobre una línea de suelo encima de dos cabezas de animales similares a las de las

lápidas de Placeres del Oro, con hocico enroscado hacia arriba y dientes aserrados;

miran en direcciones opuestas, pero comparten un solo ojo.

3.

Lápida, Museo de Arcelia, Guerrero. Dibujo retomado de Reyna Robles, "Esculturas,

estelas y lápidas de la región del Balsas (vid supra n. 13), fig. 5.

Si seguimos la propuesta de Miguel Covarrubias, se identifica en el Lanzón de Chavín

al mismo ser poderoso con los ojos redondos rodeados de serpientes, las fosas nasales

vistas de frente, la boca aserrada abierta con los colmillos amenazantes y, alrededor,

el mismo motivo de las dos cabezas encontradas de serpientes con la boca aserrada

y el hocico enroscado hacia arriba (fig. 4). Pero las fechas no concuerdan y esta propuesta de Covarrubias ha sido refutada

por estudiosos del arte de Chavín, aunque no su origen andino.16 En estas circunstancias, solamente trabajos futuros por parte de especialistas del

arte andino permitirían profundizar en la identificación estilística y en el sentido

simbólico de dichas obras.

4.

Lanzón de Chavín. Dibujo retomado de Richard L. Burger, Chavín and the Origins of Andean Civilization (Londres: Thames and Hudson, 1992), fig. 140.

Queda por ahora la pregunta centrada en la presencia misma, hacia el siglo VIII o

IX de la era, de estas obras relativamente fáciles de transportar, y tan lejos de

su lugar de origen. Es pertinente retomar al respecto el parecer de Rosa María Reyna

Robles, estudiosa de la arqueología guerrerense, que relaciona la presencia de esas

lápidas con otros indicios de intercambios con Centro y Sudamérica. Menciona la llamada

cerámica Yestla Naranjo, similar a una producción alfarera de Costa Rica, y reporta,

en el sitio de La Organero-Xochipala que excavó, la presencia de un granero emplazado

en un antiguo palacio abandonado y que contenía una cantidad considerable de mazorcas

carbonizadas, entre las cuales se reconocieron razas centro y sudamericanas.17

También es enigmático el origen de la o las personas incineradas en Placeres del Oro,

cuyo ajuar funerario da indicios de estar conectadas con un mundo excepcionalmente

dilatado, en una red de relaciones e intercambios a escala continental. El o los difuntos

parecen, además, haber estado relacionados con el ámbito marino por la abundancia

de adornos en conchas. Quizá trabajos arqueológicos futuros esclarecerán la identidad

de las personas que estuvieron vinculadas con la presencia de estas obras de tan lejanos

y distintos orígenes. Por ahora, contamos con el hecho de que la región está a la

orilla de lo que fue territorio tarasco y en el cruce de rutas naturales hacia los

puertos marítimos de la desembocadura del Balsas o de la bahía de Zihuatanejo. Por

tanto, es muy probable que estas piezas de procedencia sureña y quizá también las

personas que las trajeron estuvieran involucradas en viajes marítimos a lo largo de

las costas del Pacífico.18

De perros pelones, buzos y

Spondylus

¿Qué puede haber propiciado estos contactos marítimos? Tanto para Mesoamérica como

para el mundo andino, viene a la mente el Spondylus. Desde tiempos remotos en ambos mundos, este bello bivalvo rojo, junto con la trompeta

marina Strombus y otros géneros de gasterópodos, había conformado la mencionada díada del mullu-pututu.19 Este conjunto de conchas marinas de aguas calientes junto con la madreperla Pinctada mazatlanica y las de tinte como el Murex se distribuían desde el golfo de California hasta el de Guayaquil; ocupan fondos

profundos por lo cual requieren el trabajo altamente especializado de buzos que logran

bajar a pulmón libre a grandes profundidades. ¿Qué se sabe acerca de la eventual participación

de los tarascos en estos contactos marítimos para la época que nos ocupa, más allá

de la confluencia continental atestiguada en Placeres del Oro?

En México, durante el Epiclásico, tenemos, en dos lugares distintos, contextos arqueológicos

en los cuales individuos del Occidente, algunos con evidencias de haber sido buzos,

están relacionados con el trabajo de la concha marina, en especial el Spondylus y con el perro, en particular el perro pelón xoloitzcuintli.

En Michoacán, en la región de Zacapu, y más precisamente en el sitio de Guadalupe,

en entierros del Epiclásico, junto con evidencias de un amplio uso de la concha, se

han detectado casos de exóstosis auditivo en restos óseos.20 Esta deformación indica que esas personas habían sido buzos de agua profunda. En

el lugar se ha reconocido, además, la presencia más antigua detectada hasta ahora

del perro pelón.21

En Tula, gracias a los trabajos de Raúl Valadez Azúa, Blanca Paredes Gudiño y Bernardo

Rodríguez Galicia, sabemos que, en una muy temprana ocupación alrededor de 650 de

la era, llegó un grupo originario del Occidente.22 Estos migrantes trabajaban la concha marina y en particular el Spondylus. Trece de ellos, hombres y mujeres con exóstosis auditivo, murieron a la edad adulta

y antes de su llegada a Tula habían sido buceadores de aguas profundas para recoger

las preciadas conchas como el Spondylus. Además, trajeron consigo sus perros y nueve de ellos se enterraron con uno o varios

de los 27 perros que se hallaron en este contexto funerario.

El origen del perro pelón

Antes de ahondar en el tema del Spondylus, es pertinente detenerse en la tradición que considera al perro como acompañante

en el viaje de la muerte, bien sea al enterrar a las personas con sus perros, o al

sepultar cuidadosamente al animal mismo, o depositar en la ofrenda funeraria su representación

en barro.

Esta costumbre se remonta a tiempos muy antiguos en el Occidente. En Chupícuaro, siglos

antes de la era actual, numerosos perros se enterraron como acompañantes o solos y

se representaron en barro.23 En las ofrendas funerarias de las tumbas de tiro, en particular en Colima, abundan

las imágenes del cánido.24 En el centro del país, esta tradición parece haberse respetado particularmente cuando

hubo fuertes contactos con grupos del Occidente, como fue el caso en Tlatilco, pero

también muchos siglos después en numerosas sepulturas teotihuacanas, así como en la

mencionada ocupación temprana de Tula.25

Pero, hay más todavía. La colección de perros de Tula destaca por la cantidad de ejemplares

encontrados y por la buena conservación de los restos, lo cual se debe al hecho de

haber sido enterrados junto a sus amos y no proceder de relleno. Estas circunstancias

han permitido establecer con claridad las características óseas de tres de las razas

de perros que existieron en el México antiguo y que están presentes en la colección:

el perro común de amplia distribución y mayor antigüedad; el tlalchichi de patas cortas y el famoso perro pelón xoloitzcuintli.26

Este último es de particular interés por el tema de las relaciones con Sudamérica.

Se trata de una mutación genética (displasia ectodérmica autonómica dominante), caracterizada

por una piel que permanece en estado embrionario y por ende sin pelo y por un desarrollo

menor de la dentición. Las camadas siempre son mixtas, los pelones tienen en su acervo

genético la piel con pelo y sin pelo. Lo particularmente interesante para el tema

de las relaciones sobre grandes distancias que nos ocupa, es el hecho de que, por

sus características genéticas, su presencia sólo puede explicarse mediante grupos

humanos acompañados con sus perros pelones.27 Por ende, este can, singular tanto en Mesoamérica como en el mundo andino, es un

testimonio fehaciente de estos antiguos intercambios, muy probablemente marítimos.

Falta saber cuándo y en qué dirección se dio esta difusión del xoloitzcuintli de un lado al otro del continente.

Se supone generalmente que el perro es originario del Occidente de México hace algo

más de 2000 años. Esta propuesta se basa en las tempranas representaciones del animal

en las producciones artísticas, en el hecho de que su introducción en el centro del

país parece deberse a individuos del Occidente, tal como se documentó en Tula siglos

después, así como en el papel preponderante que parece haber tenido dicha región en

las relaciones con Sudamérica y, por último, por su presencia más difundida en la

actualidad en esta parte del país.

Sin embargo, y a pesar de los notables avances que han tenido los estudios arqueozoológicos

sobre este tema en México, en el ámbito continental el origen del perro lampiño sigue

incierto. Para rastrear su historia y su dispersión a escala americana, se dispone

esencialmente de dos tipos de evidencias: los restos óseos de mandíbulas y las representaciones

artísticas. Las efigies más antiguas de perros conocidas hasta ahora se encuentran

en dos culturas que presentan muchas afinidades entre sí: la de Tlatilco28 y la Chorrera de la costa ecuatoriana, pero en estas obras no hay indicios para distinguir

si se trata o no del perro lampiño.29

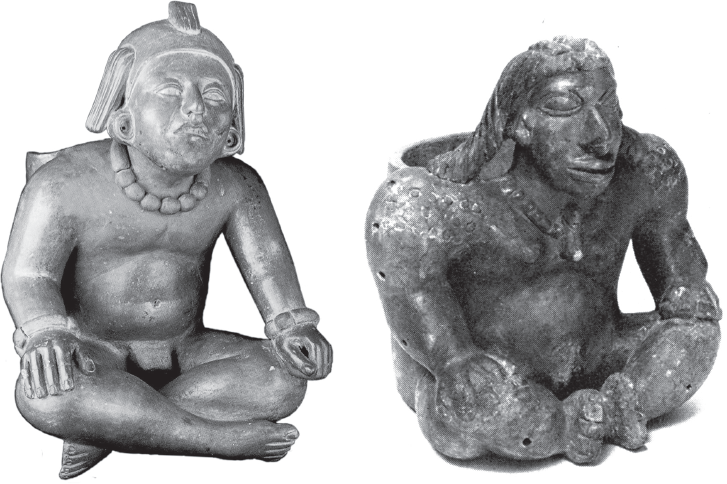

Éste se puede reconocer en cierta medida cuando la piel presenta arrugas o está pegada

a los huesos, o cuando se detalla la dentadura deficiente. En México, las representaciones

en las que se puede apreciar al perro pelón corresponden a la cultura de las tumbas

de tiro y, en particular, al arte de la fase Comala. Los artistas Comala que ejecutaron

estas obras estaban familiarizados con los perros pelones y la singularidad genética

de que en cada camada siempre hay uno o varios cachorros con pelo. Esto es lo que

inspiró la obra emblemática de Colima que representa un par de cachorros abrazados

conocidos como los "danzantes", uno con las arrugas y la piel pegada a los huesos

que corresponden al pelón y el otro de complexión similar, pero sin estas características

de la piel (fig. 5).30 Como veremos, más adelante, en esta misma época del Clásico Temprano, en Teotihuacan,

artistas alfareros también representaron al perro pelón con la piel arrugada (fig. 6).31

5.

Pareja de perros, estilo Comala, Colima. Museo de las Culturas de Occidente María

Ahumada de Gómez, Colima. Foto: Maribel Morales Rosales. Archivo Fotográfico Manuel

Toussaint, IIE-UNAM. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. "Reproducción autorizada por

el Instituto Nacional de Antropología e Historia".

6.

Vasija-efigie de perro xoloitzcuintli, Teotihuacan. Colección Museo Amparo. Foto: Carlos Varillas.

En cuanto a los restos óseos del xoloitzcuintli, por ahora son todavía escasas las colecciones bien conservadas, estudiadas adecuadamente

y con evidencia de su presencia.

Así, los más antiguos identificados hasta ahora son los casos mencionados y relativamente

tardíos de Tula y de Guadalupe. Aún no se han encontrado sus restos óseos en el contexto

de la cultura de las tumbas de tiro para confrontarlos con las esculturas,32 mientras que las colecciones de restos de perros encontrados en los entierros de

Tlatilco y en Chupícuaro no han sido estudiadas con el propósito de identificar razas

particulares.33 En Teotihuacan, solamente algunas de las colecciones de perros han sido estudiadas

por especialistas en la materia y en ellas no se han encontrado evidencias del perro

lampiño, contradiciendo la información transmitida por las esculturas en Anaranjado

Delgado ya mencionadas.34

En el caso del mundo andino, la documentación arqueozoológica también es reducida,

pero apunta hacia una presencia antigua del perro pelón, en un contexto particularmente

solemne. Se reporta su presencia entre los bienes depositados en las celdas de la

galería de las ofrendas del Viejo Templo de Chavín de Huantar. Dicha galería subterránea

se encuentra en la plataforma que cierra la plaza circular hundida. Desde esta plaza

se accedía al templo y a la galería del imponente lanzón monolítico y en el centro

se levantaba el Obelisco Tello. Hacia 850 a.C., cuando se terminó de construir la

plataforma y las instalaciones del atrio circular, la galería se selló con las ofrendas

que habían traído dignatarios de diversas provincias lejanas para una solemne ceremonia

representada quizá en los frisos con procesiones de guerreros, sacerdotes y jaguares

que aún se conservan en el patio. Además de brebajes vertidos en los botellones de

asa de estribo y otros bienes preciados servidos en las vasijas, así como la parafernalia

para el uso de alucinógenos, se depositaron restos de animales. Entre éstos, se reconocen

dos especies de perros, la mayoría de ellos pertenecientes a la especie de Canis familiaris del tipo inca (Canis ingae Tschudii, 1844), conocido actualmente como el perro ovejero. Pero también se distingue

por la mandíbula, el perro sin pelo, el qala como se llama en la costa peruana, el xoloitzcuintli mexicano.35 Este hallazgo es importante para el tema de este trabajo no solamente por su antigüedad

sino por el contexto de esta ceremonia que convocó a peregrinos procedentes de tierras

lejanas para presentarse ante el Lanzón en rituales donde se tañían los grandes Strombus y se ofrendaba el precioso mullu, la concha roja de Spondylus. No sobra recordar que desde tiempo atrás han llamado la atención las similitudes

entre el arte y la religión del Chavín y el olmeca del cual participó, por cierto,

Tlatilco, que ya se mencionó por las muy tempranas representaciones y entierros de

perros.

En cuanto a las representaciones del perro lampiño en el mundo andino, las primeras

habrían pertenecido a las culturas Virús y Nazca de Perú, que datan de los primeros

siglos de la era actual y son, por ende, contemporáneas de las obras del estilo Comala

de la cultura de las tumbas de tiro y de las efigies en Anaranjado Delgado de Teotihuacan.36 Sin embargo, como se ha visto, las representaciones de perros más antiguas se remontan

a muchos siglos antes, en tiempos de la cultura Chorrera y de la de Tlatilco. Reconocer

o no en ellas la imagen del perro pelón no deja de ser algo bastante subjetivo. Es

prudente por tanto dejar abierta por ahora la cuestión del lugar de origen y la época

de su difusión, y quedarse con lo que parece mejor documentado: la estrecha relación

de este perro en México con poblaciones del Occidente y su carácter como testigo de

las relaciones continentales varios siglos antes de esta era. Considerado mexicano

en México y peruano en Perú, originario del Occidente de México, de la costa ecuatoriana

o de los Andes peruanos, lo cierto es que no pudo haberse expandido en el continente

sin la participación humana.

En las balsas, probablemente desde el primer milenio antes de la era actual, el perro

pelón acompañaba a marineros, a comerciantes, a los aventureros del mar que iban en

pos del Spondylus entre otros bienes preciados.

El comercio marítimo del

Spondylus

a finales del primer milenio

Como se señaló al inicio, la díada mullu-pututu apareció muy temprano en el contexto de un amplio sistema de intercambios panandinos.

Luego llegó a ser un tema importante del arte del estilo Chavín y perduró a lo largo

de milenios hasta la llegada de los españoles. El Spondylus fue objeto de un marcado interés económico y ceremonial por parte de las más diversas

poblaciones andinas del antiguo Perú, que tenían que proveerse desde la lejana costa

ecuatoriana de la bella concha, la cual no podía darse en las aguas frías de la corriente

de Humboldt. En piezas enteras, recortadas en ornamentos y máscaras, o trituradas

en polvo, estas conchas se consideraban el alimento favorito de los dioses, se apreciaban

más que el oro mismo y llegaron a servir como una especie de moneda, en particular

para los mercaderes de la costa ecuatoriana.37

En Mesoamérica, el Spondylus no parece haber alcanzado esa preponderancia simbólica que tuvo en el mundo andino,

o, más bien, no ha sido objeto de estudios tan amplios y específicos. Sin embargo,

su valor ceremonial y simbólico es indudable. La díada Spondylus-Strombus se ha reconocido entre los motivos que definen el ámbito sagrado de las aguas del

inframundo donde se expande la gran serpiente emplumada del Templo de Quetzalcóatl

de Teotihuacan.38 Y, en diversos contextos de esta gran metrópoli, el Spondylus, y en particular la especie princeps, aparece en numerosas ofrendas, específicamente en las que acompañaron las solemnes

ceremonias de consagración que tuvieron lugar en espacios tan significativos como

el Templo de Quetzalcóatl y la Pirámide de la Luna. Aparece bajo la forma de piezas

enteras, de valvas rebajadas y pulidas, a veces grabadas, de pendientes y cuentas,

en particular como pendientes rectangulares adheridos a las capas cortas con las cuales

se habían revestido las víctimas del sacrificio. Siglos después, la preciada concha

roja se siguió utilizando en la confección de atuendos con alto valor simbólico como

es el caso de la famosa coraza ceremonial encontrada en el Palacio Quemado de Tula.

Estudios más amplios sobre este bivalvo permitirán apreciar mejor a futuro el indudable

valor simbólico de éste y su larga trayectoria en la historia mesoamericana.

Por ahora, se sabe, gracias a los trabajos de José Carlos Beltrán Medina en la costa

del Occidente de México (en Playa del Tesoro, Colima y Punta Mita, Nayarit) 39 y de Jorge Marcos y Presley Norton, en la Isla de la Plata en la costa ecuatoriana,40 que si bien la recolección del Spondylus tiene una muy larga historia en ambas costas, hacia finales del primer milenio se

desencadenó un fenómeno muy complejo cuyo origen habría de buscarse más al sur.

Como lo propone Anne Marie Hocquenghem, el auge considerable en la explotación del

Spondylus princeps estaría ligado al desarrollo tecnológico del bronce arsenical, propiciado por los

sicanes del departamento de Lambayeque, documentado por los trabajos de Izumi Shumada

y por sus propias investigaciones en los valles de los ríos Piura, Chira y Tumbes.

El dominio del bronce permitió a la elite sicán asentar un gran poderío, extender

considerablemente la frontera agrícola, favorecer el crecimiento poblacional y acumular

riquezas con base en una extensa red de bienes suntuarios. Entre éstos figuran algunos

de muy lejana procedencia como la turquesa y, en particular, la especie más espectacular

y preciada del Spondylus, el princeps, de aguas profundas, con el color más acentuado y la forma más regular.

Esta especie es distinta del Spondylus calcifer, el cual es más accesible por hallarse en menor profundidad, pero la forma es irregular

y el color es de tono menos intenso. La distinción entre estas dos especies es improbable

cuando se trata de objetos trabajados para los cuales la concha ha sido recortada,

rebajada y pulida y, a menudo, las identificaciones ofrecidas en la literatura arqueológica

son dudosas. Al encontrar en la Isla de la Plata grandísimos depósitos de Spondylus princeps se supuso, en un principio, que ese bien tan buscado por los sicanes de Batán Grande

provenía de ahí. Sin embargo, estudios de biología marina aportaron datos sorprendentes:

la relativa escasez de Spondylus princeps en los fondos rocosos de la isla. Por tanto, la Isla de la Plata no habría sido preponderantemente

el lugar de recolección de tan preciado bien, sino un importante puerto comercial

y de almacenamiento para responder a una poderosa demanda por parte de las cortes

que se sucedieron al sur, en tierras peruanas.

La importancia que concedían los señores sicanes al Spondylus princeps y, por ende, su papel en el gran auge de su explotación, concuerda con la interpretación

que propone Alana Cordy-Collins de la leyenda relativa a la llegada de Naymlab y el

esplendor de su corte reportada en la tradición chimú. Según esta investigadora sería,

más que una leyenda, la referencia a una realidad histórica anterior al imperio chimú.41 Serían los señores sicanes quienes habrían introducido las funciones cortesanas del

fonga sigde o proveedor de conchas prestigiosas de Spondylus princeps, y encargado, en tiempos del dominio chimú, de esparcirlas reducidas en polvo rojo

ante los pies del rey de Chan Chan, junto con el pita zofi que soplaba el Strombus. Dicha investigadora basa su propuesta en un estudio iconográfico de piezas sicanes

en las cuales aparece representado el arriesgado trabajo de los buzos bajando a las

profundidades, amarrados con una cuerda a una balsa con vela como las usaron los afamados

navegantes ecuatorianos y, a veces, provistos del instrumento cortante para desprender

el bivalvo del fondo rocoso.

Así, la demanda acrecentada de Spondylus princeps en el mundo andino habría propiciado los contactos marítimos con otras áreas de la

provincia malacológica que va de la costa ecuatoriana al golfo de California, y en

particular, con el Occidente de México. Y, en efecto, en los lugares estudiados por

José Beltrán en las costas mexicanas está presente esta especie tan preciada; además,

en los contextos arqueológicos se reconoce por estos tiempos de finales del primer

milenio, un gran auge en su recolección, comercio y almacenamiento. En Punta Mita,

Nayarit, podría haber existido una colonia de buceadores de la costa de Manabí a juzgar

por la presencia de anclas como las que usaban en las balsas oceánicas y de pesos

para el buceo idénticos a los encontrados en la Isla de la Plata. Junto con estos

expertos buceadores, habrían venido también especialistas en metalurgia y tejidos.42

Cabe recordar el famoso testimonio del piloto Bartolomé Ruiz contratado por Pizarro,

quien describió la balsa oceánica que abordó cerca de la Bahía de San Mateo, cercana

a Manta, perteneciente al señorío de Salangome. Después de enumerar las riquezas en

objetos de oro y plata, en vasijas, en textiles refinados, y otros bienes, señala

que para rescatar todos estos bienes, los mercaderes traían "unas conchas de pescado

de que llos hazen quentas coloradas como corales y blancas que trayina casi el navio

cargado de ellas".43

Los navegantes ecuatorianos, sus balsas y su poder

Todavía en el siglo pasado, seguían en servicio de cabotaje las últimas balsas de

gran tonelaje, similares a las descritas por varios testigos del periodo colonial

y que habían hecho la fuerza de los poderosos mercaderes de la época Manteña-Huancavilca.

Con los palos de balsa (Ochroma lagopus) anudados con henequén y la caña guadúa (Guadua angustifolia) para los altos, disponían de una amplia embarcación de 25 a 30 metros de largo para

unas 30 personas y mercancías, insumergible y duradera, provista de una gran vela

de algodón, de un cobertizo ligero y sólido, y dotada, en lugar del timón, del sistema

de tablas "guaras" colocadas verticalmente entre los palos en la proa y en la popa

que se alzaban o bajaban para orzar eficientemente.44 Con estas balsas podían ir costeando, pero también avanzar mar adentro sobre grandes

distancias según lo imponían los vientos, las corrientes y los peligros de las marejadas

y de las puntas rocosas.45 Este arte de navegar, que habían adquirido los marineros ecuatorianos a lo largo

de milenios de viajes y exploraciones, ha sido ampliamente reconocido y, en estudios

recientes, comparado con el de los polinesios, esos otros grandes navegantes en balsas

del Pacífico.46

La efigie del buceador como emblema de esta red de intercambios continentales

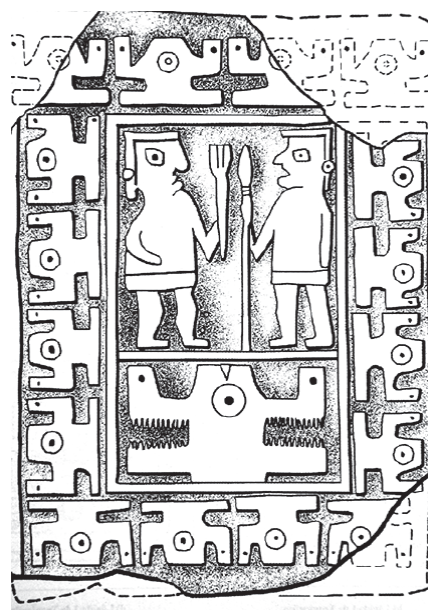

Ante las evidencias de intercambios continentales, es legítimo buscar en las expresiones

artísticas eventuales referencias a los personajes involucrados en estos contactos

marítimos, como serían los marineros, los mercaderes o los buceadores. Es lo que propone

Marcelo Villalba al encontrar en el mundo andino y en Mesoamérica las representaciones

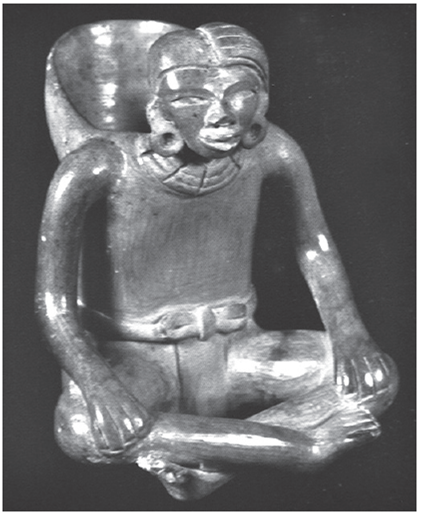

en barro de lo que se llama comúnmente en Ecuador y en Colombia un "canastero" o también

mercader-viajero: un personaje masculino, desnudo, sin más vestimenta que un taparrabo,

sentado sobre el suelo, con las piernas cruzadas, las manos sobre las rodillas, y

con una canasta o recipiente en la espalda.47

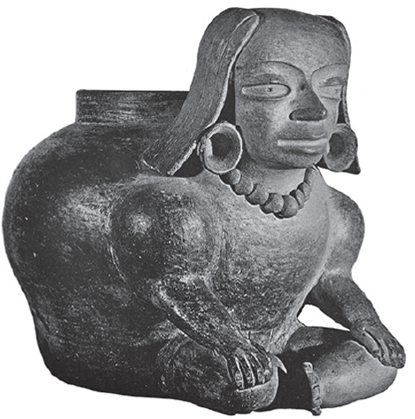

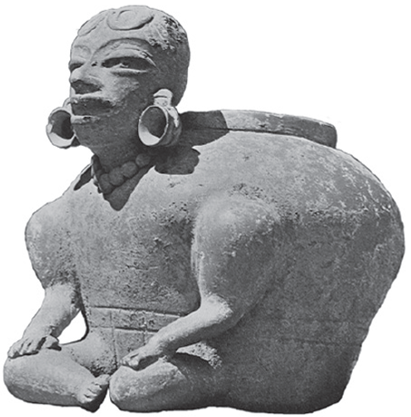

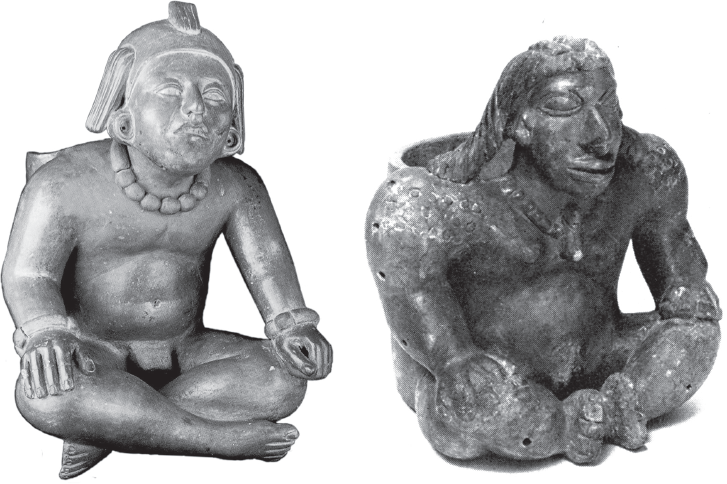

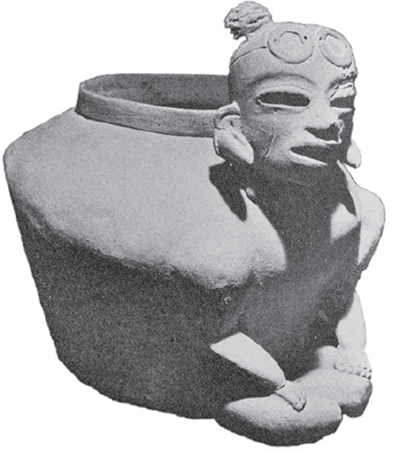

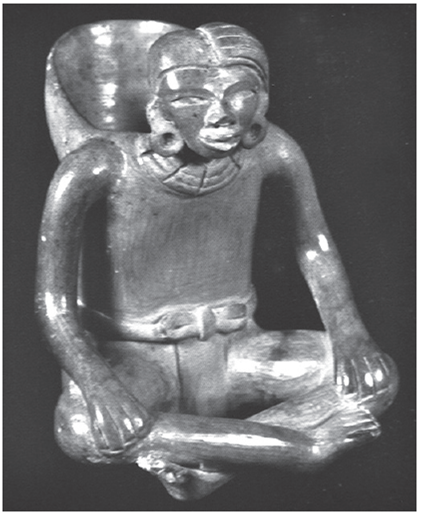

Al encontrar esta figura estereotipada en la costa ecuatorial (desde la época de transición

entre las culturas Chorrera y Tolita [fig. 7a], luego la Jama-Coaque y hasta el periodo de Integración de las tumbas huancavilca),

en las regiones colombianas de Calima (fig. 7b) e interandina ecuatoriana, así como en Mesoamérica, Villalba propone reconocer en

ella el emblema de una especie de gremio cerrado que funcionaba en el ámbito local,

regional y extrarregional, y que pervivió largo tiempo. Pero ¿por qué, entre los personajes

que formaban parte de la esfera exclusiva del intercambio a larga distancia, se habría

escogido como emblema a quien a primera vista sería un simple cargador casi desnudo?

Marcelo Villalba deja esta pregunta en cierta medida sin respuesta, pero, al observar

con detenimiento las dos decenas de vasijas-efigies mesoamericanas publicadas hasta

ahora y ejemplares sureños, es evidente que no se trata de un humilde cargador sino

del especialista que bajaba a las profundidades de los mares para conseguir las preciosas

conchas de Spondylus.

7.

Vasijas-efigie a) transición Chorrera-Tolita. Tomada de Santiago Ontanedo, Las antiguas sociedades precolombinas del Ecuador. Un recorrido por la Sala de Arqueología

del Museo Nacional (Quito: Banco Central del Ecuador, 2010), 91; b) Calima, cultura Ilama. Instituto

Colombiano de Antropología, Bogotá. Tomada de Álvaro Soto Olguín, L'Art colombien à travers les siècles (París: Petit Palais, 1975), fig. 103.

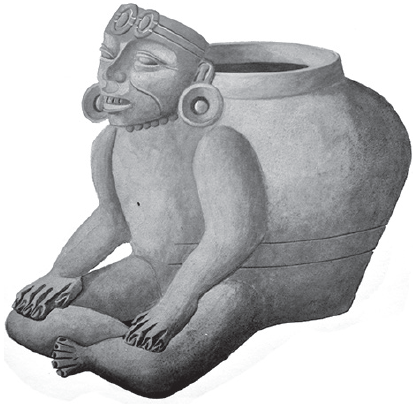

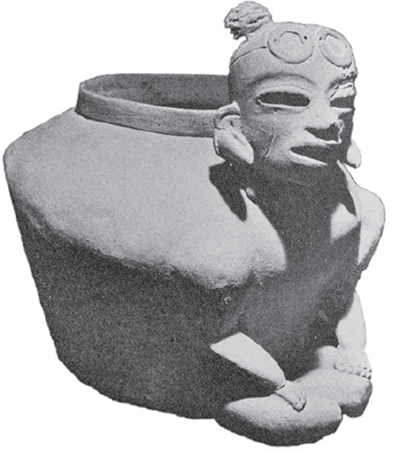

Lo primero que llama la atención en las efigies son, en efecto, las proporciones singulares

del cuerpo que se pueden apreciar por la desnudez del personaje. Tiene el pecho muy

ancho y la musculatura de los hombros y brazos notablemente desarrollada, lo cual

delata una vida dedicada a un esfuerzo físico prolongado y especializado, como podría

ser el del nadador braceando en las profundidades (figs. 8-14). Al respecto es interesante apuntar que los restos óseos de los buceadores identificados

en Tula ya mencionados, además de la exóstosis auditiva, presentaban índices de estrés,

desgaste y robusticidad.48

8.

Vasija-efigie, Teotihuacan, Museo Nacional de Antropología e Historia. Tomada de Eduardo

Matos Moctezuma, Teotihuacan: la metrópolis de los dioses (Barcelona: Lunwerg, 1990),fig. 34. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. "Reproducción

autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia".

9.

Vasija-efigie, Teotihuacan, Museo Anahuacalli. Tomada de Museo Diego Rivera-Anahuacalli (México: Comité Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada, 1968), 35. Secretaría

de Cultura-INAH-Méx. "Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología

e Historia".

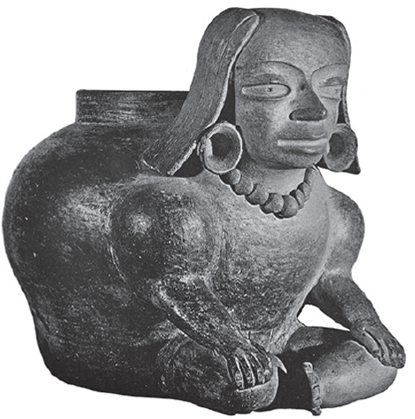

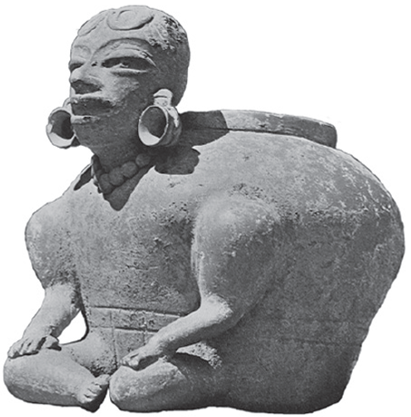

A menudo, a pesar de la aparente juventud del personaje, la cara está marcada por

surcos que bajan de los lagrimales hasta las comisuras de la boca (figs. 10-12) y, a veces, subrayan también los párpados (figs. 12 y 13), aparentando el esfuerzo de inflar las mejillas para retener el mayor tiempo posible

el aire en los pulmones.49

10.

Vasija-efigie, Tetitla, Teotihuacan, Museo Nacional de Antropología; a) tomada de

Séjourné, Teotihuacan, capital de los toltecas (vid supra n. 34), 191 y b) tomada de López Pérez, "Cerámica" (vid supra n. 31), 136. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. "Reproducción autorizada por el Instituto

Nacional de Antropología e Historia".

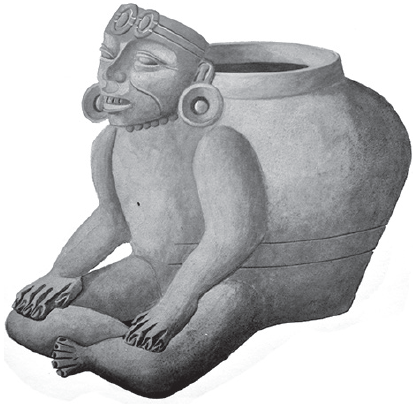

Seis de estas efigies presentan además un par de aros que parecen haber sido objetos

de uso práctico (figs. 9-11, 13 y 14). Se detallan claramente los cordones amarrados alrededor de la cabeza que atan estos

anillos y los mantienen en lo alto de la frente. Es más, en un caso se puede apreciar

cómo los cordones están fijos a los aros por medio de ganchos (fig. 14b). Podría tratarse de anteojeras para mejorar la visibilidad muy baja en la penumbra

de las profundidades y los recovecos de los fondos rocosos. Los aros se habrían recortado

de conchas a las cuales se habrían adherido lentes de hojas de mica. Tales pares de

aros de concha sobre la frente y los discos de mica se han encontrado en los ajuares

funerarios de Teotihuacan, de Tres Cerritos y de Huandacareo en Michoacán.50 Entre las diversas representaciones de los buscadores de Spondylus que se han encontrado en el mundo andino destaca un buzo chimú de plata en el que

la figura tiene entre las manos una concha, lleva a la cintura la cuerda que lo ata

a la balsa y tiene puestos grandes aros sobre los ojos (fig. 15).

11.

Vasija-efigie, Teotihuacan, Colección Stavenhagen. Tomada de Séjourné, Teotihuacan, capital de los toltecas (vid supra n. 34), 177. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. "Reproducción autorizada por el Instituto

Nacional de Antropología e Historia".

¿Serán estos anillos, emblema del buzo, los que inspiraron las famosas anteojeras

de Tláloc como símbolo de la visión más allá de lo cotidiano, de la visión que trasciende

lo aparente?51 La experiencia extraordinaria de quien desciende al silencio de las oscuras aguas,

a las profundidades del abismo o inframundo, la de aquel que penetra en otro mundo,

el de los antepasados, el del origen.

A pesar de su desnudez, el personaje suele llevar algunos adornos que evocan cierto

rango, como son las grandes orejeras tubulares, en algún caso en forma de caracol

o un collar de cuentas de concha (fig. 12). A veces, lleva dos extrañas protuberancias esféricas a ambos lados de la cabeza

cuyo sentido no es claro (figs. 12 y 13). Quizá sean conchas adheridas al pelo. Pero la relación con éstas resulta más evidente

en el caso de dos ollas que llevan incisos grandes bivalvos: se trata del ejemplar

encontrado en Kaminaljuyú (fig. 16) y el de Toluca (fig. 17). Las ollas, originalmente cerradas con una tapa, contenían las preciosas conchas

sacadas del fondo del mar.

12.

Vasija-efigie, Teotihuacan. Colección Museo Amparo. Foto: Carlos Varillas.

13.

Vasija-efigie con anteojeras, Museo Anahuacalli. Tomada de Museo Diego Rivera-Anahuacalli (México: Comité Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada, 1968), s. p. Secretaría

de Cultura-INAH-Méx. "Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología

e Historia".

La relación del personaje con la olla no es la de un simple cargador, entre ellos

se complementan indisolublemente. A diferencia del cargador, la figura no está de

pie ni encorvada ni lleva el mecapal para sostener la carga. La olla prolonga el cuerpo

del personaje, y la doble línea incisa que rodea la base del recipiente continúa en

la cintura de éste sin constituir una atadura real y eficaz para transportar la olla.

La fusión es más íntima puesto que la cabeza del personaje corresponde a la tapa de

la olla (figs. 14a y 14b) o en el caso de una variante, el cuerpo es la olla misma y los brazos y piernas

son pequeños apéndices de un personaje sentado en cuclillas.52

14.

Vasijas-efigie con anteojeras. La cabeza del personaje es la tapa de la olla; a) tomada

de López Pérez, "Cerámica" (vid supra, n. 31), 151; b) Colección Stavenhagen, Centro Cultural Tlatelolco-UNAM. Foto: Patricia

Carot. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. "Reproducción autorizada por el Instituto Nacional

de Antropología e Historia".

15.

Huso chimu de plata que representa a un buzo sujetando un Spondylus. Tomado de Alana Cordy-Collins, Anne Marie Hocquenghem y Maria Rostworowski, Spondylus: ofrenda sagrada y símbolo

de paz (Lima: Museo Arqueológico Rafael Larco Herrrera/ Fundación Telefónica del Perú, 1999),

149.

16.

Vasija-efigie con figuras incisas de conchas sobre la olla, Kaminaljuyú, Guatemala.

Tomada de Kidder, Jennings y Shook, Excavations at Kaminaljuyu, Guatemala (vid supra n. 52), fig. 192.

17.

Vasija-efigie con cuerpo de joven y cara de anciano, olla decorada con figuras incisas

de conchas, Toluca. Tomada de Kidder, Jennings y Shook, Excavations at Kaminaljuyu, Guatemala (vid supran. 52), fig. 194b.

En Mesoamérica esta efigie no fue adoptada y recreada por pueblos costeros, sino en

la gran metrópoli teotihuacana, centro de peregrinaciones y lugar por excelencia de

los intercambios de bienes y saberes. Además, las imágenes se elaboraron en la vajilla

más emblemática de su comercio, el Anaranjado Delgado.53

La gran mayoría de las piezas proceden de la metrópolis, aunque pocas tienen un contexto

arqueológico preciso, otras provienen de tres lugares que mantuvieron fuertes relaciones

con ella. Una fue encontrada en las excavaciones en Kaminaljuyú, Guatemala, y ha sido

restaurada y ampliamente estudiada.54 Para las dos efigies procedentes del estado de Puebla, no existe información de su

contexto.55

El ejemplar encontrado en Tres Cerritos, Michoacán, reviste mayor interés para este

trabajo.56 El sitio se encuentra en la cuenca del lago de Cuitzeo que en el Clásico Temprano

participó de la fase Loma Alta de la antigua historia purépecha, la cual, como se

mencionó arriba, floreció en estrecha relación con Teotihuacan; ejemplo de ello es

la presencia característica del talud-tablero.

La efigie formaba parte de una ofrenda depositada en una oquedad de la roca bajo el

piso de la plaza Norte donde varios entierros contenían los pares de anillos de concha.57 En esta plaza se han encontrado abundantes objetos en concha.

Una efigie se encontró en un lugar cercano a la costa de Colima (fig. 18), procedente de Chanchopa; la calidad de la ilustración que la documenta no permite

apreciar el tipo de vajilla al que pertenece, aunque no parece ser Anaranjado Delgado.58 La figura difiere del conjunto por la calidad inferior del modelado, por la forma

simplificada del cuerpo y por el recipiente en la espalda que alude más a una canasta

que a una gran olla. En esto se parece a un ejemplar procedente de Teotihuacan con

el que comparte el peinado con una raya en medio y el collar inciso de tres hileras

(fig. 19).59

18.

Vasija-efigie procedente de Chanchopa, Colima. Tomada de Artes de México:

Culturas de Occidente (vid supra n. 58), 63.Secretaría de Cultura-INAH-Méx. "Reproducción autorizadapor el Instituto

Nacional de Antropología e Historia".

19.

Vasija-efigie, Teotihuacan. Tomada de López Pérez, "Cerámica" (vid. supra n. 31), 151. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. "Reproducción autorizada por el Instituto

Nacionalde Antropología e Historia"

De Chanchopa se tiene otro dato más de relación con Teotihuacan. De una tumba de tiro

saqueada, Isabel Kelly rescató una vasija en Anaranjado Delgado que le permitió establecer

un primer amarre cronológico para la fase Comala.60 La presencia teotihuacana en la costa se vincula con el interés de la metrópoli por

adquirir las muy estimadas conchas marinas tal como se ha documentado en los trabajos

ya mencionados de José Beltrán en el sitio de Playa del Tesoro.

¿Cómo interpretar la presencia de esta imagen del buceador en la perspectiva del intercambio

marítimo entre el mundo mesoamericano y el andino y, en particular, su presencia en

la ecúmene teotihuacana? Hasta ahora no se ha reconocido en el universo de la gran

ciudad indicio concreto alguno de vínculos con el mundo andino. A primera vista se

podría considerar que la efigie del buceador ofreciendo las valiosas conchas correspondería

solamente a la relevancia que pudieron haber tenido para los teotihuacanos semejantes

bienes procedentes del océano, tal como se puede apreciar en otras expresiones artísticas,

como son sus innumerables representaciones en los suntuosos murales de la ciudad o

la imagen del hombre buceando y recogiendo conchas en una red, presente en los murales

de Tetitla.

Más allá de la asombrosa similitud formal de la efigie con los llamados canasteros

sureños y de la coincidencia en el alto valor simbólico y ritual acordado a estos

bienes del mar, similar al que desde tiempos muy remotos habían alcanzado en el mundo

andino, hay otros elementos más para proponer que efectivamente Teotihuacan, más allá

de sus relaciones con los pueblos de la costa del Pacífico, estaba inmersa en las

redes tendidas a escala continental por grandes navegantes y mercaderes sureños.

Los estudiosos del Occidente de México concuerdan en que el sustrato sudamericano

presente desde tiempos remotos dotó a esta región de gran originalidad respecto del

resto de Mesoamérica y, por tanto, al comerciar con las comunidades del Occidente

los teotihuacanos muy probablemente se habrían enterado de la existencia de personajes

procedentes del inmenso océano. Más allá de la simple adquisición de bienes prestigiosos,

entrar en contacto con ellos significaba el acceso a una red inconmensurablemente

dilatada de conocimientos. Por lo que una metrópoli cuyo prestigio se debía en gran

medida a su fuerza de atracción como centro de peregrinación y de intercambios habría

tenido interés en formar parte de esta red en la cual el Spondylus había alcanzado desde tiempos inmemoriales un valor que excedía el simple campo de

la ritualidad, y se había convertido, a modo de moneda, en el parámetro del comercio

a larga distancia. La recreación de la efigie del buceador representada por los artistas

teotihuacanos correspondería así a las normas formales reconocidas por los grupos

implicados en estos movimientos.

Entre las efigies ejecutadas en la vajilla de Anaranjado Delgado figura otro tema

que sugiere no sólo contactos con el Occidente sino con el mundo andino. Se trata

de la representación del perro enroscado sobre sí mismo, que puede ser reconocido

como el xoloitzcuintli, el perro pelón, por las arrugas que marcan su cara, similares a las de varias de

las efigies del hombre buzo (fig. 6). En su estudio detallado de las esculturas de barro de perros pertenecientes al

arte de la fase Comala de Colima, Carolyn Baus de Czitrom establece varios tipos y

considera que el del perro enroscado habría sido creado en Teotihuacan y que fue retomado

en Colima. Su argumentación se basa ante todo en la distribución de esta figura a

lo largo de la amplia ecúmene teotihuacana, en diversas partes del estado de Puebla,

en Monte Albán y en Kaminaljuyú.61 Como se señaló anteriormente, el perro lampiño es una de las evidencias más elocuentes

de los contactos marítimos con el mundo andino, como acompañante de los audaces navegantes

y mercaderes en sus largas travesías. Por tanto, no es una simple coincidencia que

entre las efigies teotihuacanas figuraran el perro lampiño y el buceador, ambas aludían

a un mundo de dimensiones inconmensurables abierto por gente de mar, apertura hasta

ahora inadvertida en relación con Teotihuacan. Para tejer estas relaciones, la gran

metrópoli contaba con un intermediario privilegiado: la gente de Michoacán directamente

ligada a la vida de la metrópoli y al mismo tiempo en contacto constante mediante

sus redes comerciales con las comunidades de la costa.

Con el colapso de Teotihuacan, a finales del siglo VI, desapareció de Mesoamérica

esta figura que evocaba a la vez al proveedor del alimento de los dioses y los intercambios

con mercaderes originarios de lejanas regiones sureñas. Se desconoce la historia azarosa

de estos vínculos marítimos a lo largo de los siglos siguientes, hasta que se reanudaron

con fuerza renovada hacia el siglo IX o X, tal como lo atestiguan los datos mencionados

de Placeres del Oro. Pero esta vez con acceso a conocimientos y experiencias sureños

largo tiempo vetados a los mesoamericanos: los secretos de la metalurgia.

Los tarascos y el regreso a los orígenes

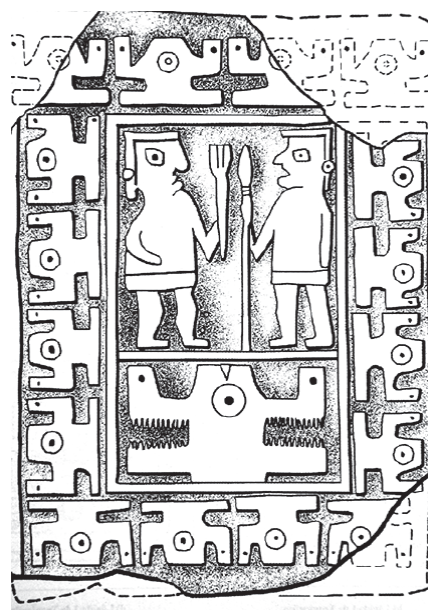

Por último, terminaremos con otro objeto que atestigua la importancia que los michoacanos

atribuían a sus relaciones con estos lejanos pueblos sureños: la famosa vasija de

asa de estribo.

Como mencionamos en un principio, esta forma singular apareció desde el inicio de

la civilización andina en el tercer milenio antes de la era actual. En la ceja amazónica,

en el sitio de La Florida-Chinchipe, se presenta bajo formas diversas, naturalistas

y geométricas, en el ajuar de personajes importantes asociados a prácticas chamánicas,

junto con un recipiente que ofrece la representación más antigua de coquero. Esas

vasijas aparentemente servían para bebidas como el cacao y la chicha, ingeridas en

rituales, y se reservaban para personajes destacados, que se beneficiaban de redes

muy extensas de intercambio transandino, centrado en bienes con alto valor simbólico

como las valiosas conchas de Strombus y Spondylus de las aguas calientes de la costa ecuatoriana. Precisamente, una de esas vasijas

de asa de estribo representa dos caras humanas que emergen de una concha de Spondylus.62 Así, desde los inicios, esa forma peculiar de recipiente integró un conjunto de objetos

indispensables para la vida ritual.

Después, con variaciones formales menores, en las culturas Valdivia, Machalilla, Chorrera

y Cotocoallao el asa de estribo perduró en la costa, sierra y selva ecuatorianas hasta

finales del Formativo Medio, mientras que en el Perú se introdujo en el Horizonte

Temprano y nunca se abandonó hasta tiempos de la conquista española.63

En Mesoamérica, la vasija de asa de estribo figuró en el primer conjunto de elementos

ligados a la religión y al ritual que, hace más de tres milenios, se introdujeron

en el Occidente desde el Ecuador, en la fase Capacha de Colima y luego en la cultura

de Tlatilco del Valle de México y Morelos.64 Este influjo sudamericano introducido vía el Occidente, constituye el llamado tertium quid de la fase Manantial (1000-800 a.C.) que, junto con la herencia olmeca y la tradición

local, configuró esta etapa tan importante del devenir mesoamericano. Después la vasija

de asa de estribo se abandonó salvo en el arte Chupícuaro de los últimos siglos antes

de la era actual.65 Luego desapareció durante más de un milenio hasta que los tarascos de las últimas

décadas antes de la llegada de los españoles retomaron esta forma (fig. 20).

20.

Vasijascon asa de estribo: a) Tlatilco, Museo Nacional de Antropología. Foto: Marie-Areti

Hers; b) tradición Chupícuaro, Colección Natalie Wood. Tomada de The Natalie Wood Collection (vid supra n. 65), pieza núm. 119; c) tradición Chupícuaro, Museo Regional Michoacano. Tomada

de Eduard Williams, "Los tarascos y sus antepasados; una perspectiva antropológica",

en El Michoacán antiguo, coord. Brigitte Boehm de Lameiras (Zamora: El Colegio de Michoacán/Gobierno del

Estado de Michoacán, 1994), 168; d) Posclásico tarasco. Bodega del Museo Nacional

de Antropología. Foto: Marie-Areti Hers. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. "Reproducción

autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia".

¿Pura coincidencia? Lo dudamos porque como lo hemos documentado ampliamente,66 los tarascos mantuvieron un interés sostenido por recuperar formas, imágenes y objetos

del pasado y afirmar así sus profundas raíces ancladas en estas tierras, de manera

similar a lo que hicieron los mexicas en la misma época, en las ofrendas del Templo

Mayor. Los mexicas quisieron subrayar sus raíces teotihuacanas y toltecas. Los tarascos

enfatizaron su pasado en lo que ahora se denomina fase Loma Alta, una etapa en la

cual estuvieron ligados al destino de la gran Teotihuacan, pero que dio también lugar

a la migración de algunos hacia lejanas tierras norteñas. De igual manera tuvieron

interés en conservar el contacto desde tiempos inmemoriales con los pueblos remotos,

que por medio de viajes marítimos les compartieron los secretos de la metalurgia y

de un mundo aparentemente sin límites. Para el caso de la vasija con asa de estribo,

no se sabe si los alfareros tarascos copiaron la forma de ejemplares antiguos del

periodo Chupícuaro, que habrían recuperado tal como sucedió con las reproducciones

de obras antiguas de la fase Loma Alta, o si se inspiraron en las vasijas que utilizaban

los fuereños del sur con quienes seguían en contacto.

Conclusión

Con nuestra digresión sobre la larga historia purépecha, esperamos haber despejado

el aparente callejón sin salida en el que se había quedado atorada la propuesta de

Anawalt en cuanto a la participación relevante de los tarascos en los intercambios

marítimos con el mundo andino. Al retomar los avances significativos alcanzados en

la arqueología tanto de Michoacán como del septentrión mesoamericano, sostenemos

que los tarascos no eran ni nómadas ni recién llegados, sino que tuvieron una muy

larga historia en tierras michoacanas, y participaron plenamente de la ecúmene teotihuacana;

más adelante, la migración de un grupo hacia el lejano norte chalchihuiteño los llevó

a establecer lazos significativos con antiguas comunidades hohokam del desierto de

Arizona. Esta faceta de su historia permite reconocerlos como un pueblo proclive a

abrir nuevos horizontes por medio de migraciones y de redes comerciales a distancias

considerables. Señalamos, asimismo, que en esta gesta norteña les fue de gran apoyo

el saber astronómico, heredado de su pertenencia al universo teotihuacano, útil para

explorar nuevas rutas por tierra, pero también para la navegación.

Esos incidentes norteños permiten entender mejor la insólita presencia en Guerrero

de las famosas paletas de piedra típicas de la cultura hohokam y abordar con mayor

información la conjunción aún más sorprendente del famoso sepulcro de Placeres del

Oro: una paleta hohokam y relieves con estilo de origen andino tal como lo había indicado

hace tiempo el artista Covarrubias. Avances recientes en la arqueología de esta región

de Guerrero reabren este enigma, planteado hace ya más de un siglo, con mayores elementos

que apuntan hacia relaciones tanto con el lejano norte como con tierras más allá de

los mares del sur. Por lo que habrá que proseguir con la búsqueda de nuevos elementos

para saber en qué medida los tarascos o purépechas estuvieron implicados en estos

contactos, entrando así en el ámbito de las relaciones marítimas, poco tratadas en

la arqueología mesoamericana, pero ya ampliamente aceptadas en la ecuatoriana.

Sin posibilidad de documentar navegaciones antiguas, abordamos temas estrechamente

relacionados: el Spondylus como bien suntuario, de alto valor simbólico, pero también como medio por excelencia

para rescatar mercancías; asociado a ello, el buceador, el héroe de las profundidades,

proveedor de los mercaderes y de los dioses, y, el singular perro pelón que, como

acompañante de los navegadores, alcanzó una dispersión continental. La presencia en

diversos momentos del singular botellón de asa de estribo confirmó que estos intercambios

fueron indisociables de ciertos rituales en los cuales se tomaban bebidas poderosas,

en particular en funerales de personajes de alto rango.

Para rastrear información acerca de los buceadores, aprovechamos un elemento presente

en trabajos de antropología física, pero aún insuficientemente aquilatado: la exóstosis

auditiva como testimonio concreto de los buzos profesionales y sus hondas zambullidas

para conseguir las conchas tan preciadas. En los casos reportados, las evidencias

apuntan hacia las relaciones directas de estos buzos con el Occidente, tanto en el

caso de los hallazgos en la Tula del Epiclásico como en tierras michoacanas. Encontramos

también la huella de los buceadores al retomar una propuesta bien establecida para

el mundo ecuatoriano y colombiano, pero sin eco hasta ahora en México: el de las figuras

de "canasteros" como emblema de un gremio de mercaderes que habría dominado los contactos

marítimos continentales a lo largo de siglos. Al examinar esas figuras de cerca, constatamos

que se trata de una imagen recreada en Teotihuacan bajo la forma del buzo, asociando

directamente esas redes de intercambio con la adquisición del Spondylus. De esa manera, se hace patente un aspecto insospechado hasta ahora para la historia

teotihuacana: el interés de la metrópoli por estas redes de intercambio marítimo,

en las cuales los michoacanos habrían sido los intermediarios privilegiados entre

la gran urbe, la gente de la costa y los navegantes de lejano origen.

Indisociable a esta historia de buzos y navegantes, indagamos la del perro pelón.

Revisamos datos dispersos y a veces contradictorios para asentar que su difusión continental

se debe en efecto a la acción humana y más precisamente a la de los viajeros mercaderes,

pero subrayando los puntos que aún faltan por documentar de manera satisfactoria antes

de saber dónde se originó y cuándo se difundió este testigo tan elocuente de los grandes

viajes marítimos.

En cada punto abordado, los michoacanos aparecieron como los intermediarios por excelencia,

como comunidades muy dadas al intercambio sobre larguísimas distancias, a reconocer

nuevas tierras, al migrar y explorar como fenicios mesoamericanos. La famosa vasija

de asa de estribo permitió además saberlos conscientes de su historia de migraciones,

exploraciones y navegaciones por mar y tierra.