En cédula real del 15 de julio de 1683, Carlos II1 manda "que se haga y celebre oficio público fúnebre con la solemnidad de Missa cantada,

Sermón, Musica y Missas rezadas por los soldados difuntos" (Fig. 1).2

1.

Juan Carreño de Miranda, Carlos II con armadura, 1681, óleo sobrelienzo.

©Museo Nacional del Prado

CopyrightMuseo Nacional del Prado

Apenas fue un día antes de que comenzara el cerco de Viena (del 16 de julio al 12

de septiembre de 1683) por los turcos, y las batallas contra éstos se prolongaron

en el este de Europa, con victorias sobre los mismos, como la de Viena o la posterior

de Buda (1686), protagonizadas por los Habsburgo y bendecidas por el papado, como

guerra contra el infiel; en ellas participan soldados españoles, como los que murieron

en el sitio de Buda en julio de 1686.3 Estas batallas y victorias frente a los turcos, al frenar su expansión occidental,

fueron muy celebradas por toda Europa, también en España. No fueron las únicas contiendas:

como se sabe, la guerra de los nueve años, en la que España, coaligada con países

europeos,4 luchó contra Francia entre 1688 y 1697, en territorios españoles (Cataluña y Levante

en general), norte-europeos y americanos, estaba a punto de empezar. La mencionada

cédula de 1683 recoge "lo que está establecido y se observa cada año en esta Corte"5 y dispone que se actúe igual en territorios americanos; surge en un ambiente de continuas

guerras y tiene un carácter general: tales honras deben repetirse anualmente, el día

de las Ánimas -o en uno de su octava.

Con ese carácter es interpretada, aunque mucho más tarde, el 19 de diciembre de 1693,

por el conde de Galve (Fig. 2),6 en México, donde era el trigésimo virrey de la Nueva España, desde el 20 de noviembre

de 1688. Las honras por los soldados no se celebran allí hasta el 15 de febrero de

1694,7 en la iglesia Profesa de la Compañía de Jesús, en la capital.8 Y si las batallas europeas quedan lejanas, no lo son las mantenidas con comunidades

autóctonas o las repercusiones de las anteriores en las colonias, como el combate

que en estos momentos mantiene España en el Caribe,9 con apoyo inglés y contra los franceses. Pero todos los enfrentamientos se presentarán

con el mismo sentido: la lucha del soldado español -o de la Corona de la Casa de Austria-

será siempre a favor de la propagación y defensa de la fe, contra los infieles. Evidentemente

esto, en el México de 1694, es un mensaje legitimador, desde lo sagrado, de la lucha

mantenida por los soldados, a la orden de los estamentos poderosos de esa sociedad,

de joven estructuración, que se conforma a imitación de la metropolitana. Ese mensaje

se concreta en la iconografía del túmulo, elaborado para tales honras.10 Desde su arquitectura, dicho mensaje se enriquecerá con distintos matices y se dirigirá

a grupos sociales específicos: a esos soldados, a las oligarquías colonial y metropolitana,

y en especial, a la propia Corona. Para el resto de la población, la magnificencia

del túmulo traducirá el mensaje del poder.

2.

Anónimo, El Excmo. Sr. D. Gaspar de la Cerda Sandoval Silva y Mendoza, conde de Galve, 30 virrey

de la Nueva España y presidente de a Rl. Ada, 1690, óleo sobre tela. Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, Ciudad

de México. Secretaría de Cultural-INAH-Méx. "Reproducción autorizada por el Instituto

Nacional de Antropología e Historia".

Para comprender tales mensajes y matices, debemos conocer la situación del conde de

Galve en esos momentos: si cuando él llega de España, la cédula real ya tiene años,

habrá una razón para el cumplimiento, ahora, de la misma. Efectivamente, es entonces

cuando Galve tiene un poder tan resquebrajado que ni el mismo rey lo apoya en muchas

de sus gestiones y, ante la incomodidad de su mandato, solicita desde enero de 1693

su cese,11 algo que no consigue hasta febrero de 1696, y entonces vuelve a España. A tal situación

le habían llevado distintas actuaciones de su gobierno, algunas forzadas por las presiones

recibidas desde la corte metropolitana -en pleno desgaste material y humano, provocado

por guerras- para que aumentara el envío de ricos metales y dinero; y otras, por intereses

egoístas y avariciosos del propio virrey y su corte colonial. En este sentido, Galve

multiplica los impuestos y encarga de su recogida a los "provinciales", personajes

sin escrúpulos, extorsionadores que abusan de la población. Ni los impuestos de Galve

ni su forma de recaudación fueron aprobados por el rey, quien ordenó la supresión

de los "provinciales", algo que Galve no hizo.12

Desde su llegada, había hecho contrabando -cosa habitual entre las autoridades virreinales

de la época- y negocios lucrativos de escasa legalidad, entrando en "buenos tratos

con [...] poderosos intereses novohispanos [...] negociantes que habían construido

fortunas, prestigio y redes de influencia [...] como mercaderes de plata y que [...]

monopolizaban la dirección del Tribunal del Consulado de Comerciantes de la Ciudad

de México". A muchos de ellos, "inmigrantes de origen oscuro", Galve habría llegado

a concederles títulos nobiliarios, con el descontento de la oligarquía criolla;13 y a otros los elige con cargos en su gobierno -lo que también era ilegal, por ser

desde 1683 atribución exclusiva de la Corona. Su poder lo extiende, interesadamente,

a la administración de justicia, indultando a condenados o favoreciendo las "sentencias

y ejecuciones sumarias sin posibilidad de apelación [... que] recayeron sobre los

individuos pertenecientes a los grupos sociales inferiores, indios, negros, mulatos,

mestizos, castas y españoles pobres".14 De esta forma, Galve provoca un continuo enfrentamiento con la Audiencia, que se

queja ante el Consejo de Indias, en Madrid, de su actuación. Pero de todo sale indemne

por el respaldo de su hermano, el duque del Infantado, en la corte madrileña, por

la compra de los jueces locales o, incluso, por "la participación de los funcionarios

en los beneficios del contrabando".15

Junto a él están los intereses de grandes hacendados que negocian en su beneficio

con el comercio del maíz, capaces de provocar falsa escasez, con el derivado aumento

de precio, lo cual se relaciona con una serie de motines protagonizados por los indígenas.

De ellos, el más grave y el iniciador fue el de 1692, en la ciudad de México. Aquí

la escasez utilizada por esos negociantes fue real, producida por adversas condiciones

climatológicas -incesantes lluvias que destrozan la cosecha, provocan plagas e inundaciones,

peligrando la propia ciudad-, las cuales llevaron a una gran hambruna desde 1691,

acentuada en 1692. Con ella se extendió la opinión de que, con el comercio del grano

para llevarlo a la capital (desabasteciendo el campo), el propio virrey se lucraba,

mientras la mayoría desfallecía.16 Añadamos como provocadora la celebración del día del Corpus Christi, el 5 de junio

de ese año, 1692, con banquetes a cortesanos, desfiles, juegos de cañas, corridas

de toros y otros actos, además de los religiosos, frente a la extrema necesidad sufrida

por la mayoría. Así el día 8, al terminarse el grano en el comercio y quedar la mayoría

desproveída, se organizó un tumulto con saqueo de puestos e incendio de la alhóndiga,

cabildo y Palacio Virreinal. Hicieron frente a los amotinados, no Galve, sino personajes

de la oligarquía civil y religiosa.17 Mientras, el virrey, al que la muchedumbre acusaba de su hambre, estaba escondido

en el convento de San Francisco:18 "graves sucesos que a punto estuvieron de costarle el gobierno a Galve",19 ya que hundieron su prestigio en la corte colonial y en la metropolitana.

A pesar de la violenta represión -crueles penas de muerte impuestas a los cabecillas

de los levantamientos, prohibición de reunión de más de cuatro personas, de vestir

ropa fuera de la asignada a los indios para su fácil identificación, reclusión de

los mismos en barrios determinados, etc.-,20 a este motín le siguieron otros de origen semejante: el 10 de junio en Guadalajara,

el 14 en Tlaxcala, y algo después en Celaya y Querétaro, donde se unió otra causa:

la orden del virrey que obligaba a los indios de esos lugares a trabajar en las minas.

Todos se saldan con abundantes muertos de la población autóctona.

El descontento, desde el inicio de su mandato, había ido creciendo. Se evidencia

en cartas enviadas a Carlos II desde 1689 -firmadas por un grupo que, con lógico temor,

intenta el anonimato y se autodenomina Los Buenos Vasallos Mexicanos-, que denuncian

el "despotismo y la corrupción". De ellas, las escritas "el 6 y el 31 de julio de

1692 [... fueron] violentas cartas que responsabilizaban al conde de Galve del tumulto

[... y calificaban] de tiranía a todas las medidas que el gobernante había puesto

en práctica para reestablecer el orden público".21

Galve, consciente del progresivo deterioro de su autoridad en ambas orillas del Atlántico,

desarrolla una política de autoprestigio que pretendía afianzar su gobierno en la

colonia y mantener su reputación en la metrópoli -en cuyo ámbito se conocerán las

noticias que lleguen fundamentalmente escritas.22 Por eso, junto a un pintor como Cristóbal de Villalpando23 (cuya representación de la Plaza Mayor de México pretende ser una demostración del

orden, obediencia al rey y buen gobierno propiciado por Galve),24 el virrey cuenta con las plumas áulicas de sor Juana Inés de la Cruz y de Carlos

de Sigüenza y Góngora.25 Dado que el capítulo más brillante de su gobierno es el bélico -por las luchas con

indios o franceses, sucedidas desde su llegada-, las victorias españolas servirán

para propiciar la alabanza al virrey. En tal sentido, sor Juana Inés (1651-1695) escribe

Epinicio gratulatorio al conde de Galve, y Sigüenza (1645-1700), para celebrar "el triunfo de la Armada de Barlovento" -victoria

naval contra los franceses en Santo Domingo, decisiva para la Corona-, elabora "un

volumen con poemas laudatorios, titulado Trofeo de la justicia española en castigo de la alevosía francesa (1691), en el cual incluye el Epinicio... de Sor Juana".26 Nos detenemos en los escritos de Sigüenza,27 astrólogo, cosmógrafo, matemático, literato e historiador; cuando describe el motín

mencionado, en 1692,28 no sólo libera a Galve de responsabilidad -"¡Oh, que aflicción sería la de este príncipe...!

la ingratitud de la plebe para cuyo sustento se afanó tanto"-,29 sino que lo alaba por:

su gestión gubernamental [...], su comportamiento heroico en medio de un sinfín de

adversidades relacionadas con la desmesura de la naturaleza y la perfidia de los hombres,

que parecen ponerlo a prueba y que lo dibujan como el ideal de príncipe cristiano

[...] [y como] hombre providencial, puesto [...] por Dios para [...] demostrar su

enorme valía [...] No obstante, las continuas inundaciones, el daño provocado por

el granizo, el derrumbe de muchas casas de adobe de los sectores más pobres, las plagas

que arrasan los campos de cereales y un inoportuno eclipse que siembra el pánico [...]

son interpretados por Sigüenza y Góngora como un castigo divino contra la sociedad

mexicana, especialmente la compuesta por los indios que habían abusado del pecado

y la vida licenciosa.30

Así, Dios mismo premia y castiga en estos lances, encajando en esta filosofía -en

absoluto exclusiva de Sigüenza- las victorias de Galve frente a franceses (considerados

usurpadores de unos territorios que Dios sólo habría confiado a los españoles como

capaces de propagar la fe, según señala en su Trofeo de la justicia española) 31 o frente a indios (con razonamientos de la misma índole). Estos enfrentamientos se

mantienen a finales de 1693, siendo entonces cuando se plantea la elaboración del

túmulo que nos ocupa, que se levantará en febrero de 1694.

Efectivamente, los túmulos -o la arquitectura efímera en general-, con su aspecto

asombroso y las decoraciones de que se revisten, de contenidos muy concretos que responden

a un interés cercano, desplegados en sus nada inocentes iconografías, en la metrópoli

y en la colonia, desempeñan, desde hace tiempo, un útil papel divulgador y mnemotécnico,

de carácter áulico hacia el poder. Los reyes, lejanos en general y lejanísimos en

el Nuevo Mundo, se harán presentes con la multiplicación de su retrato -o alusiones

simbólicas vinculadas a su persona-, en esas estructuras efímeras conmemorativas;32 a su vez, los virreyes se verán honrados y reconocidos en el mismo ámbito de poder.

Indudablemente, el túmulo que nos ocupa es otro instrumento de ese programa áulico,

desplegado por el propio virrey Galve para la defensa de su gestión, en ambas cortes,

pero especialmente en la metropolitana, ya que es hacia ella a donde dirige sus miras

en esos momentos, para intentar rehacer su imagen. El túmulo, con su decoración, con

el ritual que lo envuelve, con el sermón, y sobre todo, el texto que inmortaliza todo

el conjunto -ya que incluye la descripción del túmulo y de dicho ritual- y lo hace

conocido en las cortes virreinal y madrileña, resultarán de gran utilidad.

Ya que las victorias militares -concretamente, contra los franceses, como la de Guarico,

Santo Domingo, en 1691, o las de la ampliación de la frontera norte, los sometimientos

indios en Nueva Vizcaya, o el fortalecimiento de las defensas frente a los corsarios

en Yucatán-33 eran un punto fuerte en Galve, el túmulo buscaría ahí el fortalecimiento del prestigio

del virrey de cara a las dos cortes; a la vez, recabaría el apoyo de los que entonces,

quizá más que nunca, necesitaba dentro y en los límites de las fronteras, los soldados.

Sin embargo, se les pagaba mal y estaban descontentos, habiéndose producido motines

también entre ellos, como "el de las islas Marianas, el 21 de marzo de 1689, o el

de Puerto Rico, en 1691".34 Añadamos que, para las medidas represivas ejercidas a partir del motín -para las

que fue necesario contar con "una fuerza armada permanente"-,35 Galve intenta especialmente y según sus palabras -de un escrito del 30 de junio

de 1692- "que las comisiones de milicias se estimaran 'como honoríficas' para los

oficiales y soldados en que recaía la obligación".36 Hacia ellos, hacia esos soldados, buscará una forma solemne de dirigirse, honrándolos;

y tratará, al tiempo, de afianzar su apoyo, animándolos y garantizándoles que su misión

está bendecida desde lo divino, por lo cual alcanzarán su recompensa en la fama y

en el más allá. Y algo fundamental en la fe de la época: por si su alma necesitara

socorro de oraciones para el paso a la bienaventuranza -ya que la vida del soldado

es proclive a diversiones licenciosas-, su rey amoroso y su virrey les prometen la

ayuda de esas oraciones en tales honras:37 señalemos que esto es algo que la mínima economía del soldado nunca podría pagar.38 A los soldados presentes en el acto se les garantiza así un premio con la fama terrenal

y en lo trascendente, siempre que, como los fallecidos, cumplan con las virtudes alabadas

en éstos, exigidas desde aquí para los vivos. Es ésta una particular reflexión sobre

la muerte, a la que todo túmulo incita: reflexión sobre la conducta que no alude al

propósito del ejercicio de virtudes cardinales o teologales -lo que es habitual en

una vanitas contemporánea-, sino castrenses. Y ése es un mensaje fundamental en este túmulo,

cuyo impacto se acentuó por ser el primero realizado aquí, en la Nueva España, para

soldados, iniciándose así esta modalidad funeral.39

El virrey Galve ya conocía este uso en la metrópoli y no duda de su oportunidad: es

ahora, en un momento crítico, cuando le interesa hacer esas exequias, aprovechando

la carga áulica que le puedan proporcionar. En ellas se muestra magnánimo y agradecido

hacia sus soldados, como el propio rey; tan poderoso como éste, e incluso: "Mano del

Monarcha Grande de las Españas".40 El virrey era como el "Sol que siempre sale de nuevo porque sale todos los días a

beneficiar [...]",41 según el padre Méndez, autor del programa iconográfico del túmulo, que lo elogia

y llega a equipararlo así al propio rey, con este símbolo solar, característico de

la Corona.42 Sin embargo, la iconografía detallada del túmulo apenas se detiene en la figura del

virrey -a diferencia de lo que ocurre en la dedicatoria-, bastando para sus objetivos

la propia imagen de éste en una ocasión, junto al rey. Para la transmisión del mensaje

pretendido, la propia fuerza visual del suntuoso y refulgente monumento junto a su

ritual es suficiente para una mayoría analfabeta que lo contempla. Para los que sabían

leer, selecto grupo social vinculado con el poder e invitado al acto, muchos de ellos

miembros de esa oligarquía criolla descontenta,43 más valía la continua referencia al rey, evidencia del apoyo de éste al virrey; y

efectivamente había una especial atención hacia el convencimiento de ese grupo social

ya que, como afirma Víctor Mínguez, "la Corona española debía estar más preocupada

por la lealtad de la elite dirigente en cada virreinato que por el sometimiento de

la masa indígena a la que controló a través de otros mecanismos como la evangelización".44 Y así también se afirma y acerca a los territorios novohispanos el poder real, cuya

bondad se muestra preocupada de la beatitud de todos sus súbditos, como padre protector,

extensión terrestre de la mano de Dios, por quien él y sus soldados luchan.45 Tal imagen real -dada por su virrey en los lejanos territorios que le habrían sido

encomendados- se supone que agradaría al propio Carlos II, lo que en la metrópoli

hablaría a favor de Galve. Y en la Nueva España, a los que pensaran levantarse contra

su virrey, supieran o no leer, la repercusión de esas honras habla de poder y lo más

conveniente será acatarlo.

Las descripciones de honras fúnebres con túmulos por soldados, son infrecuentes. En

las que nos quedan46 es interesante ver cómo se transmiten los conceptos expresados en torno a la legitimidad

de la lucha y su recompensa, que en la Nueva España adquieren especial relevancia.

Como en la metrópoli, este modo de honras asume el ritual ya exactamente codificado

para las elites gobernantes -miembros de la casa real, virreyes, arzobispos, obispos,

nobleza y grandes señores locales- porque es desde ahí desde donde se erigen -y no

desde los propios compañeros de armas o familiares-, redundando en dichas elites el

beneficio propagandístico de tales honras. Al definir las características de las regias,

José Miguel Morales Folguera dice: "la principal finalidad de las exequias era la

creación de un retrato simbólico del difunto [... para] hacer público su poder y majestad";

con dichas honras se respondía a las exigencias que Maquiavelo hace al príncipe: dar

de sí, "en toda su actuación, fama de hombre grande y excelente. La fama significaba

imagen".47 Así, el boato del túmulo y la iconografía desarrollada en el mismo pregonarían la

imagen deseada del príncipe. Y desde luego, se buscaría que el efecto propagandístico

de tal imagen llegara de esta forma hasta los súbditos del Nuevo Mundo. En este sentido,

es interesante observar cómo, en este túmulo novohispano por soldados, la figura que

se construirá y prevalecerá sobre la anónima y global de los propios soldados fallecidos,

será la paternal, amorosa y casi divina de su rey. Y la del virrey se beneficiará

de la inmensa sombra que de ella se proyecte.

Hemos señalado la perfecta codificación del ritual fúnebre, desde la propia Corona

y a lo largo de los siglos, muestra de la importancia áulica que se le reconoce. A

ello responden las normas, fijadas por distintos monarcas,48 desde los Reyes Católicos (en 1498), Felipe II (en 1558), Felipe IV (en 1657), Carlos

II (en 1674 y 1691) -y luego distintos reyes Borbones-, con las que tratan de marcar

distancia entre lo llevado a cabo para una persona regia y para el resto, a los que

no se les consiente ni túmulo ni cubrimiento de las paredes de la iglesia con paños

de luto, se les limita a 12 hachas y cuatro velas la iluminación del féretro, etc.

Las altas jerarquías civiles y religiosas no se atienen a esta limitación, menos en

las colonias49 -aunque, sobre todo en la metrópoli, son objeto, en ocasiones, de castigo. Por eso,

cuando Felipe IV en 1644 manda que se hagan honras por los soldados fallecidos en

la toma de Lérida frente a los franceses, y se levanta un túmulo en Madrid, se ve

como excepción, según los cronistas, cómo Felipe equipara a los soldados con los reyes.50 Y por eso es relevante que algo parecido se diga en la descripción del túmulo mexicano

que aquí se estudia: la "empresa... 'NON EGET'" señala que el rey Carlos no sólo procura

la paz eterna a sus soldados, sino también, que quiere "coronarlos como a Reyes",51 lo cual redundaría en la excepcionalidad. Con Carlos II y según la referida cédula

del 6 (o 15) de julio de 1683, en la corte se acostumbra a hacer honras por los soldados

difuntos en la fiesta litúrgica de las ánimas; para ella, como féretro, se dispondría

una estructura, a modo de pirámide truncada, cubierta con paño luctuoso -algo, en

todo caso, alejado de la estructura arquitectónica efímera, ornamentada. Sólo ocasionalmente

se levantaron túmulos con decoración jeroglífica para soldados; de hecho, hasta épocas

posteriores, ya con Felipe V, casi no hay ejemplos y siempre están referidos, de forma

genérica, a soldados de batallas concretas.52 De ahí el interés del que describimos: por las fechas en las que se hizo -simplemente:

cuando convino-, por la envergadura que tuvo -en fábrica, decoración jeroglífica,

iluminación, complejidad ritual...- y la categoría que se le dio mediante la descripción,

se nos muestra como un elemento usado por Galve, por su utilidad política. Y esto,

al virrey, le pareció de más peso que el atenerse a lo reglamentado para este tipo

de honras.

Por otra parte, este ritual supone también la transmisión ultramarina de unos contenidos

simbólicos de plasmación artística que van más allá del propio túmulo. Tengamos en

cuenta que, en los textos que componen el folleto (dedicatoria al conde de Galve y

Sermón -ambos de Thomas de Escalante,53 jesuita-; licencias y aprobaciones; descripción del túmulo y de sus jeroglíficos

-estas dos cosas, incluida la autoría de los últimos, de Francisco Méndez, también

de la Compañía de Jesús-,54 se hacen ricas referencias a una cultura simbólica y emblemática, ajena originariamente

al Nuevo Mundo.55 Sin embargo, va a ser muy útil, sobre todo por sus posibilidades mnemotécnicas para

transmitir los nuevos valores políticos y religiosos -señalando de manera explícita

en los mismos, la confluencia de intereses religiosos (concretamente jesuitas) y de

la Corona española,56 lo que se evidenciará en los distintos textos. Por eso, desde fechas tan tempranas

como la segunda mitad del siglo xvi -es decir: cuando también se está implantando

en la metrópoli-,57 está siendo usada, de forma especial, por la Compañía de Jesús,58 sin olvidarnos de otras órdenes:59 "los religiosos, teniendo que predicar a los indios, usan en sus sermones de figuras

admirables [...] para inculcarles con mayor perfección [...] la Divina Doctrina";

además, las imágenes se plasman en lienzos: "así, más fácilmente, se les graba en

la memoria, tanto por las pocas letras que los indios tienen, como porque ellos mismos

encuentran especial atractivo en este género de enseñanza",60 según el franciscano Diego de Valadés, en 1579, citado por Fernando Rodríguez de la Flor.

Volvemos a nuestro texto: se inicia con el sermón -que da título al folleto completo-;

en él, su autor, el jesuita Escalante, comienza con la dedicatoria a Galve, construida

comparando al conde con el elefante -animal que conquista así, sorprendentemente,

una nueva geografía,61 añadiendo, por eso, un carácter asombroso-, dadas las características del mismo,

señaladas por Pierio Valeriano. El padre Escalante dice que, de esta forma, imita

a los egipcios -cuya enseñanza también se hará así ultramarina-, al reflejar las virtudes

de sus héroes en jeroglíficos, sacados de "los mas generosos y nobles de los vivientes":62 ya que Valeriano (Jeroglíficos, libro 2)63 señala que este animal tiene cualidades propias de un príncipe, Escalante describe

las que, como el elefante, tiene el virrey, explicándolas con hechos de Galve que

las manifiestan. Creemos muy significativas las referencias a lo egipcio, ya que en

ellas se sitúan los estudios de otro jesuita casi coetáneo a nuestro túmulo, Athanasius

Kircher -especialmente en su Oedipus Aegyptiacus, Roma, 1654-,64 quien compararía la escritura pictográfica de ambos mundos, egipcio y prehispánico-americano,

en su búsqueda de un idioma originario, adánico y común a la raza humana, basado en

la contemporánea "presunción de la existencia de un código universal y único detrás

de cada manifestación singular".65 La emblemática, que -siempre según los eruditos contemporáneos a Kircher- habría

bebido de la búsqueda de ese lenguaje, entre otros lugares, en los textos bíblicos,

encontraría en esta escritura pictográfica un apoyo legitimador y unas raíces insospechadas.

Sigamos en la alabanza a Galve -recordando el elogio hecho en 1691 por el jesuita

Sigüenza,66 quien sin duda sirvió de modelo a Escalante-; las cualidades de éste y del elefante

son: liberalidad, templanza, justicia, clemencia, rechazo de la vanidad y piedad -el

virrey se afana por "propagar nuestra Religion"67 con la multiplicación de misiones de distintas órdenes religiosas (jesuitas, franciscanos,

dominicos), erección de parroquias e incluso del Colegio Seminario en México. Dios

se lo agradece y lo protege en las revueltas de los indios, quienes intentan "sacudir

el yugo del vasallaje y vivir con la libertad [... del] tiempo de su infame pasada

apostasía";68 de esos levantamientos se señalan los de diciembre de 1693, de los que los militares

españoles obtienen triunfos.69 Además, hay que unir las victorias españolas frente a los franceses. Debe leerse

en todo esto el intento de manifestar la recompensa divina a la correcta actuación

de Galve.

Continúa el elefante: como éste, Galve es prevenido en el abastecimiento de alimentos,

lo que redujo la falta de grano en la ciudad de México, en una época de escasez y

carestía -defendiendo a Galve en su actuación previa al motín. Y lo es paliando los

efectos de las inundaciones en la ciudad de México, en 1692 y 1693, reparando diques,

desecando zonas, abriendo cauces y venciendo la "violencia de quatro ríos caudalocissimos

en el tiempo de las aguas: el de los Remedios, el de Tlalnepantla, el de Cuyoacan,

el de Misquac". Además, se elogian otras intervenciones en obras públicas como la

reparación de cuarteles y fortalezas (Campeche o San Juan de Ulúa -"que es la llave

de las Indias",70 añadiendo la iglesia y ampliando el muelle); o el inicio, en abril de 1693, de la

reconstrucción del Palacio Virreinal, ruinoso (sin mencionar Escalante como causa

de la ruina, al motín que lo incendia).71 Arregla calzadas, acequias, promueve la extracción de azogue y plata; cierra baños

"que llaman en la tierra 'temascales' [que] [...] siendo de casi ningún provecho para

la salud de los cuerpos eran fatalmente dañosos a la salud de las almas [...] theatro

de las mismas indecencias y desahogos que las Termas antiguas de los Romanos" -en

supuesta vigilancia y protección paternal de la moralidad de sus súbditos-; etc. Y

aunque sufre provocaciones injuriosas -y aquí hay que leer las críticas de que Galve

es objeto, rechazadas así ante los lectores-, el virrey mantiene "christiana religiosa

mansedumbre [...] hija de su Real Sangre",72 virtud común con el elefante. Así, la dedicatoria (es decir, un tipo de texto exclusivo

para quien leyere el folleto impreso del conjunto del ritual fúnebre), se constituye

en una defensa a ultranza de la actuación del virrey, dirigido no tanto a la corte

virreinal como a la metropolitana.

Pero en el sermón, el padre Escalante se dirige a los soldados que lo están escuchando,

constituyéndose en algo semejante a una arenga. En él, compara el túmulo de los actuales

soldados con el que habría levantado Simón Macabeo por sus hermanos, muertos en combate

a manos de enemigos, como soldados; así, Simón es prefiguración de Carlos II y, por

él, del virrey. Si en el bíblico, según Escalante, "todas las cosas que componían

la fabrica eran ingeniosos símbolos de las heroicas Virtudes de sus difuntos Soldados"

-y en la mente de Escalante estarían las piedras pulidas del alto mausoleo, las pirámides

y las columnas adornadas con armaduras y naves, como cuenta el texto bíblico-,73 también se habría hecho así en el actual, por los soldados españoles. Igual que los

soldados de Simón Macabeo o los de David "se salvaron todos como Santos y Siervos

del Señor porque murieron peleando por el Templo, por la Religion, por las leyes de

su Patria y quien va con aqueste zelo pelea y muere, camina como Pira hazia el Cielo

bien seguro de salvarse [...] El soldado catholico, que pelea en guerra justa (y cuando

no el Español?)",74 se salvará también. La fortaleza de los soldados españoles les nace de su piedad,

la cual se relaciona con su devoción a la Virgen y con su culto a la eucaristía -lo

que los posiciona frente a protestantes-; así, las armas españolas han vencido innumerables

veces, siendo la más célebre la de las Navas de Tolosa frente a los moros -en interesante

paralelismo histórico, siempre justificado en la religión. Éstos son los argumentos

del sermón: evidentemente, tales razones en este momento y lugar son una defensa del

combate contra las tropas que no se ajustaran a los designios de la única monarquía

católica a la que Dios, haciéndole protagonista del descubrimiento del Nuevo Mundo,

le habría confiado la predicación de su fe allí, y también contra los rebeldes indígenas

(en otro tiempo fueron moros), paganos. Tales argumentos son además una llamada a

los soldados, a los vivos, garantizándoles la bienaventuranza en caso de perecer en

el combate.75 Es más: si la cédula real fue dada el 15 de julio de 1683 y no es hasta el 15 de

febrero de 1694 cuando se hace la celebración, tal retraso habría sido, según Escalante,

por disposición divina "para que le participen los muchos valientes Soldados Españoles

que desde entonzes acá han muerto defendiendo la Iglesia de la invasión de los Turcos

en las Ungrias, que comenzó por el mismo mes de Julio del mismo año de 1683".76

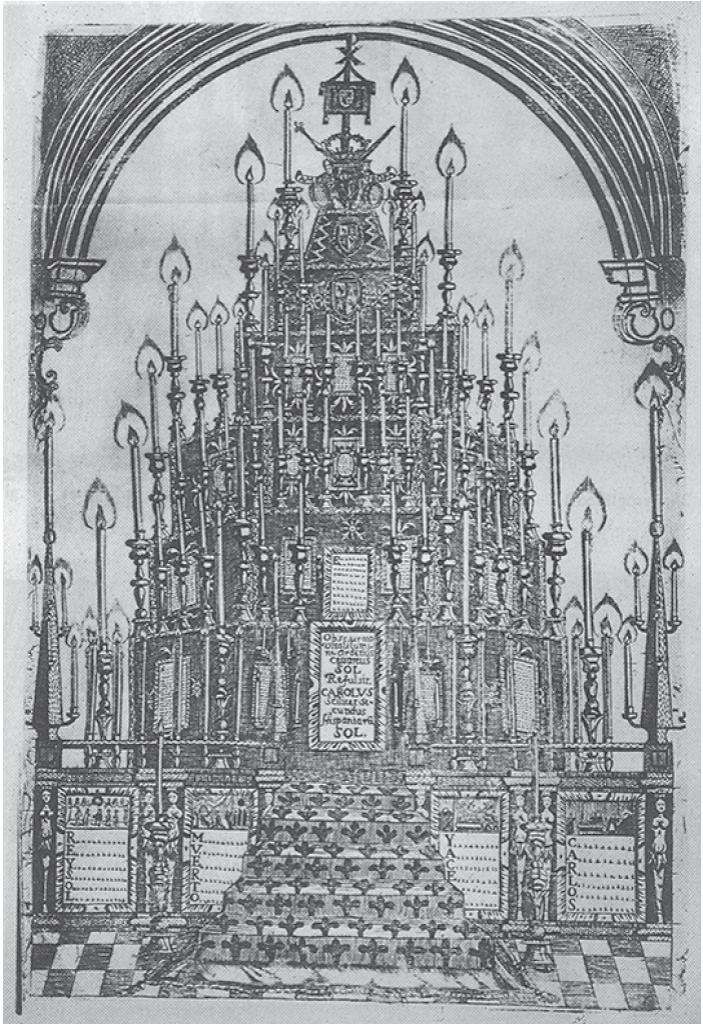

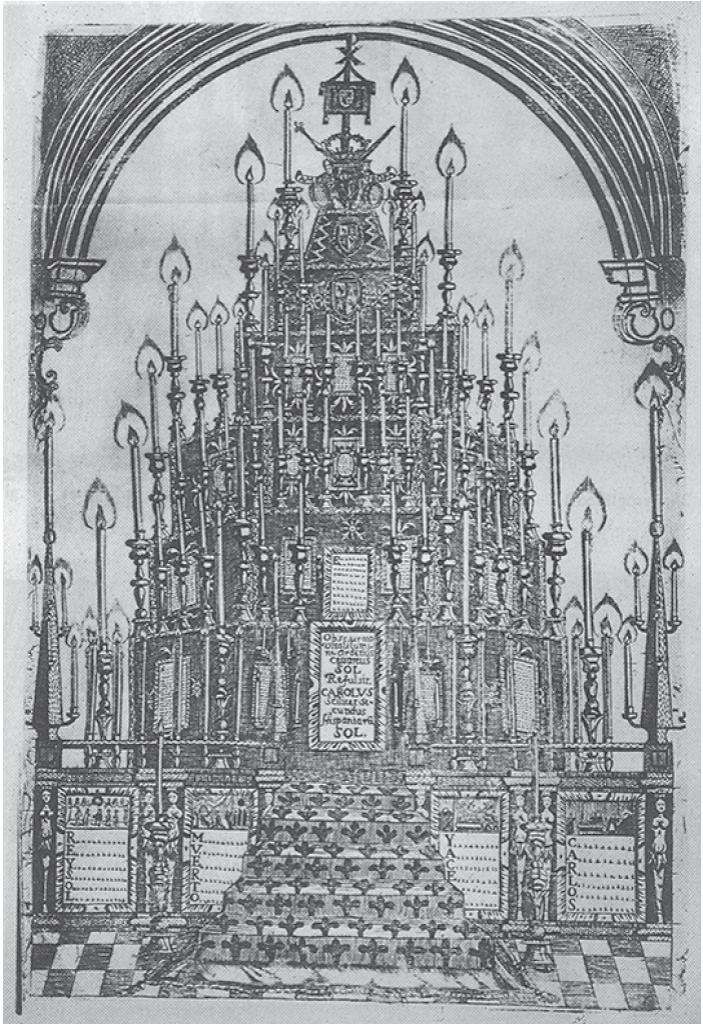

La descripción del túmulo la hace el jesuita Francisco Méndez, autor de la disposición

del mismo y de sus jeroglíficos. Se levantó en la casa profesa de la Compañía, en

México, en su iglesia. El túmulo tiene una estructura sencilla:77 consta de diez cuerpos de sección cuadrada, superpuestos y decrecientes en forma

piramidal, apoyados sobre un primer cuerpo o basamento hexagonal, en cuyos extremos

se colocan seis agujas sobre basas, que sustentan antorchas. También en los extremos

de los sucesivos cuerpos se colocan pedestales con antorchas, dando la imagen de una

"pyramide de fuego".78 Sobre el primer cuerpo se coloca el altar para hacer la ceremonia; a él se accede

por diez gradas. En el centro del segundo cuerpo, mirando hacia la entrada de la iglesia,

como "coraçón y centro de la pyra [...] Simbolo [...] mas principal del asunto", en

una cartela, unos versos latinos dan el significado del conjunto: hablan de cómo el

rey Carlos levanta la pira a sus soldados, a semejanza de lo que hizo el rey Eneas

por los suyos; y de la inmortalidad y la fama merecida por tales soldados, cuyas exequias

son vistas como justas por Eneas, por Carlos -al que se alude también como Sol de

Justicia- y por el virrey Gaspar; la memoria de esos soldados brillará como las estrellas.

En los cuatro primeros versos, Méndez destaca con mayúsculas las letras necesarias

para formar la cifra 1694, con números romanos, señalando el momento de la celebración.

El túmulo está rodeado de "geroglíficos y empresas en los lienços [...] que [le daban],

con los colores [...] hermosura".79

Como veremos, son muchas las ocasiones en que se asemeja a Carlos con el sol. No hace

falta insistir en la identificación metafórica del astro con la realeza española y

las causas de la utilidad de la misma, basadas -siguiendo a Mínguez- en pretendidas

similitudes ("su omnipresencia, la liberalidad de sus rayos, la equidad y justicia

de sus dones, la pureza de su cuerpo") 80 entre el astro y el rey, ambos dirigiendo por igual sus atenciones a la totalidad

del globo terráqueo, territorio en el que los dos reinan -"Juan de Caramuel Lobkowitz

escribió que el sol simboliza tanto a España como 'a su Magestad Catholica que alumbra

distantes Emispherios. Illuminat et fovet, dize su blasón'"-;81 y coinciden también, según observa Mínguez, en la inalcanzable lejanía que les separa

de sus supuestos beneficiados -lo que, en el caso del monarca, se acentúa con los

novohispanos.82 Este autor añade: "En el arte efímero de carácter regio [...] la identificación del

rey con el sol [es] [...] el instrumento más eficaz de mitificación real"; "es el

virreinato de Nueva España el territorio de Hispanoamérica donde podemos encontrar

más representaciones solares de la monarquía hispánica".83 Pero además, Mínguez señala cómo Carlos II "incrementó, si cabe, la identificación

metafórica con el sol",84 tanto en aquellas circunstancias en las que se desarrolla esta iconografía efímera

a lo largo de su vida, como en las realizadas en sus honras fúnebres.

A la derecha de las escaleras de acceso al altar, se coloca un lienzo "en que se retrató

muy al vivo la imagen" de Carlos II (con seguridad: identificable por los contempladores),

dando al virrey (también "con notable propiedad copiado") "la Cedula en que le da

orden para que erija el mausoleo", diciéndole: "PER NOS, POST FUNERA, VIVENT".85 Indudablemente, tal lienzo es el más importante por los personajes, por lo que representan

y por el mote. Éste erige a los dos personajes en la llave que permite la entrada

a la fama -que necesariamente es terrena- y a la bienaventuranza, a los soldados.

Observemos la importancia que tiene la plasmación gráfica de esa "cédula", contenedora

de la "orden", que se traduciría en la representación de un papel caligrafiado: en

los retratos oficiales de los virreyes de la Nueva España, éstos se representan con

un papel en la mano derecha que son "las Instrucciones del monarca",86 es decir, la delegación del gobierno por parte del monarca en el virrey. Indudablemente,

la iconografía de este lienzo usa esa evocación simbólica.

Al otro lado de las escaleras, "Prometheo animando con su antorcha encendida la estatua

de barro, que tenía por mote: 'AD FUNERA VIVIT'." Con el soneto, Méndez, recordando

las vanitas, dice que la vida que confiere Prometeo con el fuego de los dioses a los hombres es

realmente muerte (Prometeo, "aun mas que Author de vida fue homicida/ Quien veneno

en disfraz de vida vierte"); sin embargo, el rey Carlos vence a Prometeo ya que procura

vida después de la muerte. En el simbolismo contemporáneo y en la emblemática (en

autores como Juan de Borja, Sebastián de Covarrubias, Juan de Horozco, Cristóbal Pérez

de Herrera, Diego de Saavedra...),87 la antorcha se puede identificar con el sol -redundando en el simbolismo solar mencionado-,

y habla de la virtud, de la purificación, de la fama, de la vida...; aquí, como numerosas

veces en este túmulo, aludiría a la "vida de la fama" o fama póstuma,88 cuya transmisión posibilita Carlos. Como veremos, el propio túmulo, aludiendo a una

gigantesca pira, insiste en el mismo concepto, es decir: en la vida eterna de los

soldados.

En el lado izquierdo del hexágono, a la izquierda del anterior: "se pintaron dos manos,

armada una, en ademán de quien empuña una espada con este Epígraphe: 'AD PALMAM',

y otra como que embrazaba una palma. Con esta inscripción: 'PALMAM REPERIT, QUI DEPERIT

ENSEM'". Y se señala que, en "el exercicio de la guerra [...] todo se cifra en el

militar ardor, una de las principales virtudes [...] alma que anima las acciones de

un Soldado".89 El soneto explica que la palma, de larga vida, es la espada y la gloria que se alcanza

con la fama que no muere. Por eso, a estos héroes "que en las espadas que empuñan

más aspiran a la vida de la fama que a la de la vida, que mejor empressa que la de

una Palma [...]?".90 Añadamos que, en el contexto simbólico e iconográfico del túmulo, la tradicional

palma dada al mártir por su defensa de la religión, es también un símbolo útil e inteligible

para estos soldados.

En el siguiente lado se pintó una encina verde que, junto con despojos militares ("espadas,

escudos, morriones ensangrentados..."), "tenía pendiente la muerte" (presumimos que

representada como un esqueleto, ya que no se especifica más), con el epígrafe "ETIAM

MORS". Es la representación de un trofeo clásico, en el que se incluye a la muerte

como despojo enemigo vencido.91 Versos y prosa comentan cómo los antiguos acostumbraban a poner trofeos después de

las batallas con los despojos de los enemigos vencidos; mientras más fuerte fuera

tal enemigo, mayor triunfo era para el vencedor; por eso "¿que mayor calificación

y tropheo de la valentía española, que el despojo de la muerte, que es fuerte por

antonomasia, de quien, aún después de muertos se jactan victoriosos?" Este jeroglífico

con la representación del trofeo, como veremos al final, es una redundancia simbólica

del sentido conjunto del túmulo.

En la siguiente tarja se pintó una mano sujetando una balanza que pesa cenizas, con

un lado tan inclinado que hace subir al otro como si no sujetara ningún peso; le acompaña

el epígrafe: "EXPENDE CINERES" y el epigrama latino. En él y en la prosa, se dice

cómo, al revés de lo que pesa un leño cuando sólo restan sus cenizas, "en nuestros

héroes, para saber lo mucho que fueron quando vivos, el argumento es lo mucho que

aún sus ceniças pesan quando difuntos".92 Seguimos: como el rey Carlos es quien honra a los soldados, se usa este nombre, cuyas

letras "componen también estas voces latinas: 'COR SAL' [...]", epígrafe del siguiente

jeroglífico: consistía éste en una antorcha que, en lugar de llama, tenía un corazón,

el mote "PRIMUM VIVENS, ULTIMUM MORIENS" y un epigrama en latín. Éste y la prosa dicen

que el corazón es "la oficina en que la vida reside";93 es lo primero que vive y lo último que muere, y la sal lo mantiene incorrupto. Como

Cristo asemeja luz y sal, diciendo a los suyos "VOS ESTIS SAL" y "VOS ESTIS LUX",

la luz de una llama en el corazón, como la sal, "preserva la vida de la fama de la

corrupcion del olvido". Otra vez en la iconografía de este túmulo, la llama alude

a la "vida de la fama", posibilitada por Carlos. Y la última tarja del primer cuerpo

o parte inferior del túmulo, "elogia [...] la prudencia Española en la profession

militar, sin dejar de hacer reclamo a la muerte: estaba esta entre la vida y la fama,

caída a los filos de una espada pendiente de una mano, sobrescrito aquel verso de

Job: 'SUSPENDIUM ELEGIT ANIMA MEA'".94 El epigrama latino y la prosa dicen que la prudencia importa más en las victorias

que el ímpetu, que puede pasar de valor a temeridad y está reñido con la sabiduría.

La sabiduría enseña a saber vivir. Y los españoles hacen de la muerte sólo un paso

"del vivir de la vida al vivir de la fama".95

"En correspondencia de estos seis geroglificos, se escribieron otros seis en las bases

y pedestales de las pyramides". Méndez señala que: "como tiene el primer lugar en

todas las obras heroicas la virtud y en las militares el valor, se pinto en la basa

principal [...] una estatua con dos aspectos, el uno armado para trasumptar el Valor,

el otro para representar la Virtud, apacible y honesto: con este mote: 'VIRTUS UNA

BIFRONS'";96 la décima y la prosa que acompañan, equiparan virtud y valentía, imprescindibles

en un soldado.

En la segunda basa se pintó "un cuerpo difunto rodeado de luces y al otro lado una

Ossa lamiendo su cachorrillo", con el epígrafe "DONEC FORMETUR". La décima y la prosa

dicen cómo Carlos, con su amor -traducido en la lengua de la llama- procura a sus

soldados la vida de la fama -hasta entonces informe-: "Quando las cenizas muertas/

Hazes nacer a la gloria: / el sueño de la memoria/ Carlos, con llamas despiertas".

El hombre, que nace dos veces, a la vida material y, al morir, a la vida eterna, perfecciona

ésta "quando con honor se sepulta". Aquí se representa una antigua tradición de uso

emblemático (Sebastián de Covarrubias, Francisco Núñez de Cepeda): la de la osa que

conforma a sus oseznos, lamiéndolos; alude a la formación amorosa para la vida. En

nuestro caso, se orienta a la vida de la fama y se traduce en las lenguas de las llamas.

En la siguiente basa "se pintó una arca abierta, dentro un gran coraçon, gravado en

él, este mote: 'HISPANUS DEFUNCTUS AD HUC LOQUITUR'.97 Con este hemistichio en la frente de la pintura: 'VINCULA SALTA, LEGES' ". La décima

y la prosa dicen que el corazón sepultado, volando con sus alas veloz, vocea que es

español; a semejanza de la sangre de Abel que se quejó, los corazones de los españoles

"han sabido prorrumpir en animosos ecos, con que explicar mas que su queja, su Valentía".

"En la otra basa, que era la quarta en orden y segunda del lado derecho, se pintó

una fragua de asquas encendidas y un fuelle, que al impulso de su soplo juntamente

espolvoreaba las cenizas y dejaba descubiertas las asquas". Lleva inscrito "SOPITOS

SUSCITAT IGNES". Décima y prosa señalan cómo "debajo del polvo se esconde la fama

del hombre difunto", igual que la luz de la fama, la cual "se eterniza / Con visos

de que fenece [...] Muevela y veras que es llama/ La que ceniza pareze". En las otras

dos basas se pusieron los "dos simbolos de las dos virtudes militares en que estriva

el universal gobierno político de un exercito, que son la fortaleça y la sujeccion".

Para la fortaleza se pinta una roca en el mar, en la que rompen las olas, con el mote

"IPSA IMMOTA MANET": "la fortaleça dominando en medio del coraçon embota los filos

a las espadas",98 equiparando así, con versos y prosa, la fortaleza y la roca frente a las olas. Y

para expresar la sujeción "se pinto en la ultima basa un Relox, con las pesas inclinadas",

el epígrafe: "DESCENDIT AD TERRAM UT ASCENDAT AD ROTAM", y versos; éstos señalan que,

si las pesas en el reloj suben, es porque bajan. Igual los soldados, quienes después

"de la caída", de "su exaltacion del polvo, van gloriosos/ A las espheras [...] Eternidades".

Además, tanto se requiere orden en el mecanismo del reloj, para su buen funcionamiento,

como en el ejército y en el cielo, en perpetuo movimiento, y en el sol, que sube y

baja, "SOL ORITUR ET OCCIDIT". Los soldados "aprendieron en la escuela de dos soles,

en la de el sol del cielo y en la del sol de España [...] a subir, aun después de

muertos o de caydos". Y aprenden "de los soles, como de reloxes de sol. Pues assi

como en el relox, para que suba a la rueda [...] es menester que la pesa se incline

a la tierra, el sepultarse los Soldados en la tierra, es lo que los hace subir avivados

de su Sol Rey, a la vida de la eternidad". Complejo simbolismo en el que Carlos-Rey-Sol

infunde vida y el soldado caído sube a la vida eterna de la fama. A ello se une la

sujeción a un orden que debe tener para funcionar bien tanto el mecanismo del reloj

como el del ejército, es decir, la disciplina. Borja, en su empresa "A SUPREMO DIRIGATUR"

compara el reloj de pesas y su necesario mecanismo concertado, con el buen gobierno

en la República; incluye en esta empresa al sol, con el que debe estar concertado

el reloj: metafóricamente, el buen gobierno deberá seguir a este sol, al que Borja

alude como el "Sol de Justicia, que es nuestro Dios".99 Si alargamos este simbolismo, podemos ver la identificación del rey con Dios en este

Sol de Justicia, algo indudablemente cercano en la mente de los contemporáneos. Al

margen de tan complejo simbolismo, no conviene olvidar que el reloj -en especial el

de arena- siempre tiene un sentido vinculado a la muerte por significar el rápido

paso del tiempo, simbolismo que también es conocido en la Nueva España desde el XVI.100

"Para las quatro tarjetas del segundo cuerpo se trasaron otros quatro símbolos [...]

Pintose por principal un Iris hermoso formado de los reflexos del Sol que en el reverberaban";

lleva el mote "sol ARCU", anagrama de CAROLUS, con una octava en la que se identifica

a Carlos con el sol quien, al igual que el astro, ilumina a los soldados y les dará

paz (simbolizada por el arcoíris): "Eres Carlos el Sol, los Iris ellos/ No han de

gozar de paz, si reverbera / En ellos el influxo de tu esphera?". Y si los colores

del arcoíris son un falso apercibimiento de los ojos, sin embargo, "el Sol de España

[...] con las luces que enciende en la magnifica tumba que erige [...] con las saetas

de fuego que dispara del arco de su coraçón, tiene arte para adquirirles y negociarles

a sus Iris Españoles la paz verdadera en la gloria, que quanto es de su parte les

adelanta": garantía al buen soldado español que contará con las honras necesarias,

sufragadas por el amor de su rey, para que le "negocien" su "paz verdadera" en la

vida del más allá, la cual vuelve a confundirse intencionadamente con la vida de la

fama. El simbolismo de este jeroglífico es muy rico ya que el Sol-Carlos, al proyectar

el arcoíris como símbolo de paz, se asemeja al mismo Dios en el conocido episodio

bíblico posdiluviano,101 cuando tal arco simboliza la paz entre Dios y los hombres. A la vez, y ya que es

un modo de premiar un comportamiento, ese Sol-Carlos es también el intermediario necesario

con la justicia divina, y recordemos cómo la justicia para todos, que pretende el

rey en su gobierno, se simboliza con el sol -como en el anterior jeroglífico-, que

alumbra a todos, siendo ésta una de las razones de su identificación.

Pero el rey Carlos no sólo procura a sus soldados paz eterna sino que, por el amor

que les tiene, quiere "coronarlos como a Reyes"; esto se pinta "en la tarja inmediata",

con una mano que esparce coronas; sobre la mano "esta empresa... 'NON EGET'". La octava

y la prosa hablan de la liberalidad de Carlos, pródigo con los suyos, coronando sus

virtudes. Esto le asemeja a Dios: "En el cielo, solo Dios es verdadero Rey porque

no solo es Rey sino que hace Reyes: en la tierra si ay quien tenga el nombre de Rey

con mas justificado titulo es el de España, pues como tiene debajo de sus plantas

muchos mundos, ciñe tambien en sus sienes muchas coronas". Y así, la prodigalidad

de Carlos -presentado como el rey más poderoso de la tierra-, implica su casi divinización,

coincidiendo con el Sol en el reparto de sus dones, igual que éste sus rayos.102

"Ha sido especial [...] en esta fúnebre Laudatoria, la honra que haze nuestro Rey

a sus Soldados y el merito con que se la granjearon ellos y por esa raçon se pusieron

[...] dos [Geroglificos]", en los que se especifican dichos méritos. En uno se alude

a "la nobleza", pintando "una ampolla de sangre hirviendo, con esta inscripción: 'SINE

IGNIBUS ARDET'". La octava y la prosa señalan que la nobleza de la persona hace que

reviva de sus cenizas y brille: esto sirve para los nobles de cuna (que ponen en duda

su nobleza si hacen villanías) y para los buenos soldados, a los que sus hechos los

ennoblecen. Sin duda, en la mente de la época, el ennoblecimiento de los soldados

se liga y se refleja en el tipo de honras que se les están celebrando, propio sólo,

legalmente, de la realeza y, en la práctica, de la oligarquía laica y religiosa. El

otro se refiere a "sus victorias navales", representando una "nave desbaratada" con

el título "SUBSIDIUM ALIIS EXCIDIUM NOBIS", que llega al puerto. La octava y la prosa

hablan de las victorias de las naves españolas por todos los mares: "Ay para apoyar

sus empresas y triumphos en el agua, un mar de historias".103 Recordemos cómo, en el túmulo hecho para Felipe IV en 1666, por la Inquisición, en

el convento de Santo Domingo de la ciudad de México, apareció un emblema en el que

Felipe IV era "capitán de la 'Nave Española' que luchaba contra los huracanes de la

infidelidad y la herejía, y el rey sentado miraba una brújula cuya aguja apuntaba

en forma de cruz el camino correcto", insistiendo en la justificación, fundamentalmente

religiosa, de la guerra por la que el soldado español se sacrifica.104 Borja -que, junto con los túmulos de Felipe IV, pudiera haber servido de inspiración

a nuestro autor iconográfico-, utiliza en varias ocasiones la nave llegando a puerto,

o en él, para descanso, acopio de fuerzas o espera del buen tiempo, así como la nave

que, justo cuando va a entrar, se incendia;105 y como Borja, muchos otros emblemistas, con distintos significados, pero siempre

subyaciendo la tradicional consideración del mar, identificado con el mundo terrenal,

con sus peligros, que el hombre, la nave, debe atravesar con bien. Sin embargo, es

bastante original la idea de representar la victoria con una nave "desbaratada", a

la que el mote atribuye ruina, "EXCIDIUM", aunque sea para alabar la generosidad en

la ayuda a los otros, por parte de los marinos españoles. Y ésta es la forma de sugerir,

por la necesaria finalización del viaje para el navío, la heroica muerte de los soldados

que se homenajean, sacrificados en pro de la victoria de la nación.

Iconográficamente, podemos observar la originalidad de las elaboraciones emblemáticas:

aunque se usan elementos con simbolismo habitual en este lenguaje, sin embargo la

factura de cada jeroglífico es nueva y, a veces, rebuscada. Y aquí hay que recordar

cómo la complejidad es explícitamente una opción didáctica de los jesuitas por encontrarle

cualidades mnemotécnicas.106 Viendo el conjunto del túmulo, podemos hacer lecturas que parten de los versos centrales,

con el referente clásico, Eneas, y señalan la importancia del rey y del virrey para

facilitar la fama y la inmortalidad a sus soldados. Esto, visualmente, se traduce

en un jeroglífico de mayor visibilidad, en un lugar relevante, con un retrato de ambos

perfectamente identificables, según se resalta, para que todos los conocieran. Se

recrea el momento en que Carlos da la orden de hacer las honras por los soldados,

al virrey: rey y virrey como factores imprescindibles, como un todo unido en el que

el virrey se afianza en su poder y el rey queda magnificado en el suyo -y así se le

mostrará al mismo, cuando este texto llegue a la corte madrileña. Según Méndez, la

vida de la fama la da a los soldados quien les erige la tumba y éste, en última instancia,

es el rey -con la incuestionable mediación del virrey. Al identificar vida eterna

-bienaventuranza en el más allá, prometida por la religión- con vida de la fama o

vida material, necesaria para la de la fama, en un juego confuso pero no inocente,

Méndez señala que es el rey quien amorosamente da la vida eterna -prodigioso favor-

a sus soldados. Así construye una identificación de intereses -patrióticos y espirituales-

muy ventajosa políticamente para definir la función del soldado y para la consideración

de la Corona. En lo que respecta a lo trascendente, el rey, Carlos -el rey más poderoso

de la tierra (protagonista directo en siete de los dieciocho jeroglíficos de nuestro

túmulo)-, se asemejará a la propia divinidad, será fundamental intermediario entre

Dios y los soldados, posibilitándoles la vida de la fama y de la bienaventuranza.

Tal identificación con lo divino se mantiene en toda la decoración del túmulo y se

ajusta al concepto de rey justiciero -vinculable esencialmente en esos momentos a

la figura del rey-,107 al impartir él justicia entre sus soldados: sólo a los que respondieran -o respondan

en un futuro- a las virtudes exigidas, su rey les proporcionará la vida prometida.

También así se logra la asimilación de la figura del rey y el sol, e incluso, del

rey y Cristo-Sol de Justicia, figura frecuente en los textos contemporáneos.108 Metafóricamente, vimos cómo Carlos se iguala al sol, al compartir con él propiedades:

omnipresencia vigilante y ordenada, liberalidad, piedad, justicia..., las cuales se

evocan en Carlos con la referencia solar; interesa ahora señalar que éstas se desarrollarán

seis años después del túmulo que estudiamos ahora, en el que se dedica al propio Carlos

tras su fallecimiento, en la Catedral de México, en 1701,109 túmulo que destaca por la abundancia de identificaciones solares con el monarca y

que, además, tendrá una estructura y unas características que le harán muy semejante

al nuestro (Fig. 3).110

3.

Túmulo de Carlos II, Catedral de México, 1701, tomado de Agustín de Mora, El sol eclypsado antes de llegar al zenid. Real pyra que se encendió a la apagada

luz del rey

N. SD. Carlos II (México: Juan José Guillena Carrascoso, 1711), s. p.

Por otra parte, este tipo de discursos en torno a la fama e inmortalidad del soldado

en el Antiguo Régimen inicia las bases retóricas de la alabanza al héroe militar -también

en sus honras fúnebres- que se desarrollará al compás de los movimientos revolucionarios

del siglo XIX;111 la fundamental diferencia está en que, en el Antiguo Régimen, lo que les abre las

puertas a esa fama inmortal no son sus propios méritos -a pesar del necesario reconocimiento

de los mismos-, sino su monarca, aquí ayudado del virrey; tal fama inmortal en los

soldados del Antiguo Régimen, dado su carácter anónimo y genérico, se aleja de la

del personaje concreto o héroe decimonónico (siendo éste semejante, en la alabanza

fúnebre, a los propios monarcas).112 El momento de tránsito se da en el siglo XVIII, a raíz de la guerra de sucesión española,

cuando comenzarán a hacerse, excepcionalmente, honras a militares concretos, individuos

destacados por sus propias obras, precedentes definitivos de las de los héroes decimonónicos.113

En el túmulo que analizamos, los soldados, de forma anónima, comparten protagonismo

con Carlos, ya que, con sus virtudes (prudencia, valor, fortaleza, respeto al orden

o disciplina ...) y con el amor del rey (que les hace honras y reza por sus almas),

se ennoblecen y, premiados con la fama y bienaventuranza eterna, vencen a la muerte:

por eso el túmulo transmite una imagen de trofeo militar -ajustada a la definición

de Covarrubias-114 con los despojos militares ("Lanzas, Vanderas, Morriones, Viseras, Hielmos, Escudos

y todos los demas instrumentos, que sirvieron a los Soldados quando vivos, de armas,

para la defensa, y ahora quando muertos, de gloriosos despojos [...]"),115 "gloriosos despojos" que se colocan sobre el último cuerpo y en sus distintos cuerpos

en disminución, junto con gran número de hachas. De hecho, Eneas, al que se compara

con Carlos al comienzo de la descripción del túmulo, lo que levanta para honra de

sus soldados es un trofeo militar -Eneida, libro XI, 1-15-, semejante en sus características a lo que simbolizaría este túmulo.116 Y junto a esta visión del túmulo como trofeo, hay otra, la que lo asemeja a una llama:

la importancia de las luces en tal estructura piramidal -de la que desconocemos la

altura-, le confiere la imagen de una gigantesca antorcha que impresionaría a sus

contempladores: son las "lenguas de las luzes [...] en la sumptuosa pyra" que para

sus soldados enciende la piedad del rey Carlos, por mano del virrey, como dice el

título de la descripción del padre Méndez. Es una "pyramide de fuego"117 simbolizando la vida de la fama de los soldados que brillará eternamente, como las

estrellas. Es importante recordar cómo la muerte se puede representar apagando una

llama -como en el túmulo de Felipe IV en la Catedral de México (1666).118 Y el propio Cristo se identifica como "Luz de vida",119 con lo que la complejidad de asimilaciones llega incluso a la identificación entre

Cristo, luz, vida eterna, sol y Carlos.

En lógica con esas dos visiones ofrecidas por el túmulo, destacamos que son inexistentes

la usual urna fúnebre en el centro de estas estructuras120 y la acostumbrada imagen de la muerte -habitual en el centro o parte superior del

túmulo. Esa imagen es ahí prácticamente invisible: como tal, aparece sólo representada

en dos jeroglíficos, siendo en uno trofeo vencido por los soldados y, en otro, el

necesario tránsito a la fama;121 en otros sólo se alude a ella de forma indirecta. Y éste es el mensaje: por mano

de su rey, los soldados no mueren sino que son triunfadores eternos de la muerte gracias

a la fama y a la bienaventuranza, y brillarán como la pira, eternamente.

No fue la sociedad novohispana alabando a sus soldados; fue el virrey -y, por su mano,

el rey- quien los honró y quienes se honraron a sí mismos, en un acto de intereses

de carácter elitista y reflexivo.