En este artículo me propongo analizar un conjunto de imágenes realizadas en el contexto

de las pugnas más álgidas entre el Estado y la Iglesia que se dieron en México durante

el siglo XIX, en las cuales se representa la práctica social de la caridad. La primera

parte se ocupa de una serie de pinturas e impresos en calendarios y revistas ilustradas

que revelan el interés que suscitó el establecimiento de las Hermanas de la Caridad

y de las Conferencias masculinas de la Sociedad de San Vicente de Paul, estas últimas

como una respuesta de los civiles a los problemas de la pobreza y los estragos del

capitalismo. En la segunda parte se examina el papel que tuvieron las mujeres en el

ejercicio de la caridad, ya fuera como afiliadas a las Conferencias femeninas de la

Sociedad de San Vicente de Paul o como laicas activas, y su representación en la pintura,

partiendo de la premisa de que ofrecen una visión politizada de la intervención femenina,

como agencia moral, en la formación del Estado-nación. En el estudio de las imágenes

me interesa destacar las tensiones raciales, sexuales y de clase; así como la secularización

paulatina del tema de la caridad y su dimensión política y simbólica, una característica

de la cultura visual y literaria en la modernidad.

Las Hermanas de la Caridad y las Conferencias masculinas de la Sociedad de San Vicente

de Paul

Vedlas… que pasan en la noche umbría,

y atraviesan las calles silenciosas,

como luces fantásticas, dudosas,

son la salud, la vida y el consuelo,

que implora la doliente humanidad

ANSELMO DE LA PORTILLA, 1844

En el Semanario

de

las

Señoritas

Mejicanas.

Educación

científica, moral

y

literaria

del

bello

sexo, impreso en 1841 por Vicente García Torres, se publicó un artículo traducido del

francés sobre las Hermanas de la Caridad,1 ilustrado con una litografía en la que aparece una de ellas socorriendo a una mujer

enferma acompañada de su hija en un escenario que difícilmente podríamos calificar

de humilde (Fig. 1). Así lo muestran el sillón mullido en el que se hallan la enferma y la religiosa,

el cuadro que cuelga en la pared y la vestimenta y el acicalado peinado de la niña

y la madre. Las publicaciones de este género, dirigidas a las mujeres de las clases

media y alta, ofrecían textos de literatura, historia, ciencias naturales, geografía

y religión, además de útiles consejos para desempeñar los papeles de buenas madres,

esposas e hijas que pretendían instruir y guiar la conducta moral de sus lectoras.

1.

Anónimo, Las Hermanas de la Caridad, siglo XIX, litografía en el Semanario de las Señoritas Mejicanas, t. 2, 13 de julio de 1841 (México: imprenta de Vicente García Torres), 266. Hemeroteca

Nacional de México. Reprografía: Ricardo Alvarado Tapia. Archivo Fotográfico Manuel

Toussaint, IIE-UNAM (en adelante AFMT).

En este sentido, el artículo “Hermanas de la caridad” exaltaba la labor de esta congregación

de origen francés, fundada en 1640 por san Vicente de Paul en París, y describía las

numerosas tareas filantrópicas que realizaban en diferentes partes del mundo con niños,

mujeres, ancianos, enfermos, presos y “dementes”, destacando la humildad y la entrega

con las que ejercían sus funciones como enfermeras en las dolencias físicas y espirituales

y de instructoras comprometidas con la niñez, pese al elevado rango al que generalmente

pertenecían. Se trataba de un artículo, como todos los que se dirigían a las mujeres

en estas ediciones, que tenía la intención de “cultivar”, pero sobre todo de “conmover”

la sensibilidad del público femenino, pues para ese momento la congregación de las

Hermanas de la Caridad no se había establecido aún en México. Fue hasta 1842 cuando

el médico Manuel Andrade y Pastor y la condesa María Ana Gómez de la Cortina iniciaron

los trámites para su instalación en el país.2

Entre 1833 y 1836 Andrade residió en París, a donde se había trasladado para perfecccionar

sus estudios en medicina. Ahí, durante sus prácticas en los hospitales, tuvo la ocasión

de observar “los benéficos auxilios y los consuelos que prodigaban las hijas de San

Vicente de Paul, las Hermanas de la Caridad, a los enfermos […] con sus tiernos cuidados

y sus palabras de dulzura, tranquilizaban y animaban los espíritus de los pacientes,

ofreciendo así una curación moral”.3 Y ahí también fue testigo de la creación de la primera Conferencia de la Sociedad

de San Vicente de Paul formada por un grupo de jóvenes católicos (sólo hombres) preocupados

por la creciente secularización del mundo moderno y por el anticlericalismo que había

desatado la Revolución francesa. Este grupo de jóvenes piadosos decidió consagrarse

a las obras de caridad para fortalecer su fe y, al mismo tiempo, auxiliar a los indigentes

que pululaban en la ciudad, víctimas de los estragos de la revolución industrial y

del capitalismo. Su método consistía en reunirse para orar y deliberar cuáles serían

los hogares de familias necesitadas que visitarían para llevarles socorro material

y espiritual. Pronto, a estos grupos se les dio el nombre de Conferencias, mismas

que se propagaron bajo el nombre de Conferencias de la Sociedad de San Vicente de

Paul en memoria de las obras caritativas de este santo; si bien, las Conferencias

se mantuvieron como organizaciones laicas independientes.4

Diez años más tarde, ya de vuelta en México, Andrade promovió las gestiones ante el

gobierno para que la congregación de las Hermanas de la Caridad se estableciese en

el país y, pese a la proverbial lentitud de la administración, el general Vicente

Canalizo, entonces presidente de la República, aprobó con presteza el decreto de su

asentamiento en todo el territorio nacional el 9 de octubre de 1843. Es probable que

para ello haya influido el interés particular que en este asunto tenía la condesa

De la Cortina, quien, según Bernardo Copca, su biógrafo y uno de sus albaceas, después

de leer la descripción que Walter Scott hiciera de las Hermanas de la Caridad en un

pasaje de El

pirata, “como si la hubiese herido un destello del cielo, el ingreso a México de este instituto,

fue la idea única que la predominó”.5 Sin duda, las diligencias de Andrade poco efecto hubieran tenido sin el apoyo decidido

de María Ana, quien solventó los gastos que supuso el traslado y el establecimiento

en la Ciudad de México de aquellas religiosas. A su iniciativa se sumaron otras señoras

de la antigua nobleza colonial como las hermanas Faustina y Julia Fagoaga, sobre todo

la última, con quien la condesa había colaborado en otras empresas de beneficencia,6 y quien sería una de las primeras mexicanas en tomar el hábito de las hermanas vicentinas,

junto con Ana Moncada.7

El 4 de noviembre de 1844 la fragata española Isis arribó al puerto de Veracruz con once Hermanas de la Caridad acompañadas de dos padres

vicentinos.8 Andrade se reunió con ellas en Puebla para acompañarlas en su trayecto a la Ciudad

de México, en donde:

una multitud entusiasta salió a recibirlas hasta el Peñón, y las acompañó por todo

el camino y las calles de la capital, hasta que al medio día entraron en el palacio

arzobispal, donde fueron recibidas por el Ilmo. Sr. Arzobispo […] Entraron todos al

salón de etiqueta, bajo cuyo dosel estaba colocado un lienzo con S. Vicente de Paul,

representado en el pasaje de recoger los niños de entre los escombros de la miseria.

Allí se ordenó la procesión, que luego salió por la puerta del costado del arzobispado,

a la iglesia de Santa Teresa la Antigua, donde descubierto el Divinísimo, el prelado

[…] entonó el Te

Deum, que prosiguieron las monjas carmelitas […] bendijo el mismo prelado a sus nuevas

hijas con el Sacramento […] y todos regresaron al mismo palacio donde se sirvió un

espléndido almuerzo.

A las tres de la tarde fueron conducidas las Hermanas a la casa de la Sra. Cortina,

que tanta parte ha tenido en su venida y establecimiento.9

Poco le duró, sin embargo, el gusto a la condesa De la Cortina, pues dos años después

murió el 6 de enero, vistiendo el hábito de las Hermanas de la Caridad y legando a

la congregación la suma nada despreciable de 162 000 pesos.10 Andrade no tuvo mejor suerte, falleció el 9 de junio de 1848 víctima de una fiebre

tifoidea que contrajo visitando a la “desgraciada familia del general Juan Pérez”,

como socio de san Vicente de Paul.11

Si antes de su llegada la prensa había despertado en la opinión pública un genuino

interés por las Hermanas de la Caridad, luego del aviso de su inminente llegada al

país, los diarios empezaron a anunciar la venta de publicaciones que narraban la historia

de la congregación, sus reglas y encomiables obras. Por ejemplo, el Sétimo [sic] Calendario

de

Abraham

López, arreglado

al

meridiano

de

México, antes

publicado

en

Toluca

para

el

año

de

1845 incluía un grabado de hechura popular de una religiosa de esta congregación (Fig. 2) y un breve relato dedicado a ellas en el que, con agudeza, el autor comparaba a

estas religiosas con las monjas recluidas de por vida, sin ninguna función social,

a veces sin vocación y que desde la época colonial y hasta entonces habitaban los

conventos mexicanos:

Qué diferencia de nuestras antiguas monjas que pronuncian muchas veces sus votos por

compromisos particulares […] y cuando el tiempo ha descorrido las circunstancias que

las obligaron a un acto involuntario ¡qué de arrepentimientos! Qué vida tan triste

[…] estos establecimientos no presentan ningún auxilio para los desgraciados, sino

tal parece que se calcularon para el bien particular de las que viven en su recinto:

las Hermanas de la caridad todas son para el bien de sus semejantes.12

2.

Anónimo, Hermana de la Caridad, siglo XIX, grabado, en Sétimo [sic] Calendario de Abraham López, arreglado al meridiano de México, antes publicado en Toluca para el año de 1845 (México: imprenta de Vicente García Torres), portada y s.p. Biblioteca del Instituto

de Investigaciones Históricas-Fondo Antonio Alzate, UNAM. Reprografía: Ricardo Alvarado

Tapia, AFMT.

La tendencia liberal del texto se manifiesta en la postura negativa sobre la clausura

y la nula utilidad social de los conventos (que, por cierto, habían visto mermada

considerablemente su población en el siglo XIX) nos lleva a considerar como autor

del artículo al mismo Abraham López, pues los calendarios que publicó entre 1838 y

1855 se caracterizaron por registrar y comentar desde una perspectiva crítica los

sucesos políticos y culturales más destacados del acontecer nacional.13 Por otra parte, la cita permite también calibrar la novedad que debió haber producido

entre los habitantes de la ciudad la presencia de las Hermanas de la Caridad en las

calles, los colegios y los hospitales, habituados a concebir a las monjas sólo en

reclusión; así como la de los estatutos de la congregación, que les concedían la facultad

de renovar o renunciar a los votos cada año; a diferencia de las religiosas de todas

las órdenes establecidas hasta entonces en el país que los juraban a perpetuidad.

Apenas instaladas en una casa que De la Cortina les cedió en la calle del Puente del

Monzón, las Hermanas de la Caridad iniciaron sus actividades en algunos hospitales

de la Ciudad de México y abrieron una escuela gratuita para niñas en la planta baja

del domicilio que habitaban, antes de asentarse definitivamente en el colegio de Las

Bonitas en 1847.14 Las obras que llevaban a cabo en los hospitales y su labor como instructoras les

ganaron la simpatía de la sociedad y pronto se convirtieron, tanto ellas como san

Vicente de Paul, su patrono titular, en tema de litografías y grabados publicados

en revistas lujosas. Ejemplo de ello es La

Ilustración

Mexicana, que reprodujo en 1851 (Fig. 3) una copia de la conocida pintura La

muerte

de

una

Hermana

de

la

Caridad del artista francés Isidore Pils (Fig. 4), fechada en 1850, en la que un numeroso grupo de indigentes, encabezados por una

madre acompañada de sus hijos y por otras dos mujeres de un estrato social diferente,

asiste al lecho de muerte de su protectora en una imagen que evoca las solemnes composiciones

neoclásicas sobre la muerte de los grandes personajes históricos y religiosos. Así,

las hermanas lazaristas y su santo patrono se convirtieron en un tema recurrente en

las artes gráficas (tanto en suntuosas revistas como en modestos calendarios que se

propagaron con amplitud en todas las clases sociales) y, en menor medida, en la pintura.

3.

Litografíade José Decaen, copia del cuadro de Isidore Pils, La muerte de una Hermana de la Caridad, en La Ilustración Mexicana (México: imprenta de Ignacio Cumplido, 1851), entre las páginas 256 y 257. Colección

de María José Esparza Liberal. Reprografía: Ricardo Alvarado Tapia, AFMT.

4.

Isidore Pils, La muerte de una Hermana de la Caridad, 1850, óleo sobre tela, 2.41 × 3.05 m. Museo de los Agustinos, Toulouse, Francia.

Para complementar la obra social que las Hermanas de la Caridad realizarían en México,

en 1844 Andrade inició también los trámites para que se establecieran en el país las

Conferencias masculinas como él las había conocido en París. El 15 de septiembre de

1844 se fundó una primera asociación a la que se nombró Sociedad de San Vicente de

Paul y el 15 de septiembre de 1845 el Consejo general de París “acordó la agregación

de la Asociación de México a la Sociedad de San Vicente de Paul, con el carácter de

Conferencia” con la adopción del reglamento francés.15 Enseguida se procedió a la votación de los funcionarios, resultando electos, como

presidente, el obispo in

partibus de Tanagra y arcediano de la Catedral Metropolitana, Joaquín Fernández Madrid; como

vicepresidente, Andrade; y como secretario, Pedro Rojas. El gobierno puso bajo su

cuidado el hospital de Mujeres Dementes y el arzobispado les cedió un local para celebrar

las sesiones e instalar las oficinas de la sociedad en la iglesia del antiguo hospital

del Espíritu Santo.16

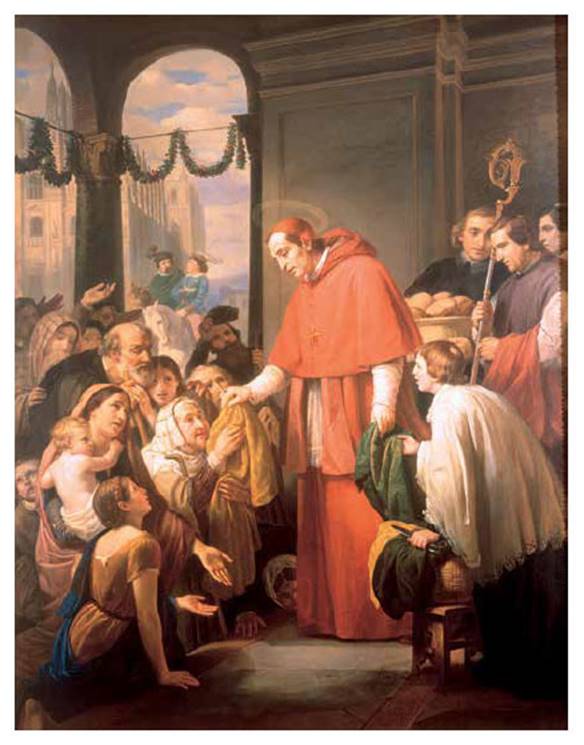

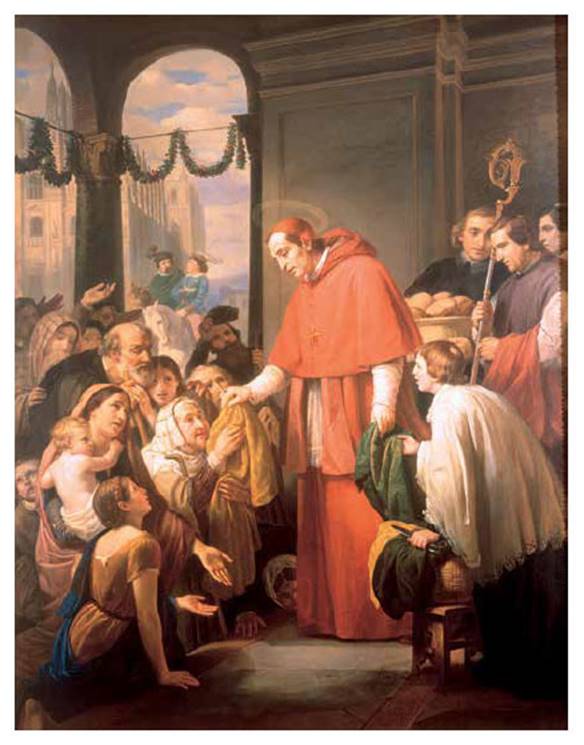

En el coro del sagrario metropolitano, la parroquia más importante de la Ciudad de

México, se encuentra un óleo de generosas dimensiones de formato vertical rematado

en arco, firmado por Severiano Hernández y fechado en 1849 (Fig. 5).17 Es muy probable que esta pintura haya sido comisionada por los miembros de la Sociedad

de San Vicente de Paul a manera de imagen fundacional y como un tributo a la memoria

del infatigable Andrade, fallecido apenas un año antes.

5.

Severiano Hernández, La obra de san Vicente de Paul, 1849, óleo sobre tela, 3.56 x 2m. Sagrario Metropolitano, Ciudad de México. Foto:

Eumelia Hernández Vázquez, Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte, UNAM.

El cuadro se halla en el paso entre la pintura colonial y la pintura de mediados del

siglo XIX de temas hagiográficos, anterior al apogeo de la escuela de Pelegrín Clavé,

el maestro catalán contratado en 1845 por la Academia de San Carlos para dirigir el

ramo de pintura.18 Pero lo que resulta novedoso en la imagen de Hernández es la solución iconográfica

que combina la alegoría con el género religioso, el costumbrista y el retrato. Es

una obra que bien pudo servir de modelo, a su vez, a José Salomé Pina, discípulo de

Clavé, para la realización del óleo San

Carlos

Borromeo

repartiendo

limosna

al

pueblo, hoy en el Museo Nacional de Arte de México, con el que ganó la pensión para estudiar

en Europa en 1853.

Sobre un fondo que simula un palacio francés del gusto clasicista del siglo XVII,

con columnas dóricas, friso, triglifos, arcos y una elaborada herrería, se halla

la figura de san Vicente de Paul en el centro de la composición, de pie en un cirro,

levantando el brazo derecho en señal de protección a la vez que de exhorto y acompañado

de dos infantes (tal como lo representa la iconografía que le es peculiar, por la

asistencia que le brindaba a la niñez). Su presencia protagónica domina las escenas

celestes y terrenas que suceden a su alrededor. A la izquierda asoma la luz del Espíritu

Santo en un rompimiento de gloria que “ilumina” las acciones benéficas del santo;

detrás de éste se halla un religioso vicentino asistiendo a un moribundo y una mujer

con un niño en brazos.

En la parte inferior, el artista distribuyó las tareas de la comunidad lazarista mexicana

en dos partes: por un lado, representó en plena actividad a los miembros de la Sociedad

de San Vicente de Paul y, por otro, a las Hermanas de la Caridad. En el extremo izquierdo

(Fig. 6), dos jóvenes vestidos con pulcritud y elegancia auxilian a una numerosa familia

menesterosa; uno de ellos socorre a la madre cubierta con un rebozo roto y con un

bebé en los brazos a quien le entrega un vale remitido por la conferencia, el parecido

de éste con una litografía de Manuel Andrade (Fig. 7) lleva a identificarlo como un retrato. En el primer plano, el otro joven (con seguridad

también un retrato) ha llevado el alimento a una niña que, vestida con falda de castor

remendada, lo ofrece en una charola a sus hermanos, vestidos con harapos, y a su padre

enfermo (con el rostro demacrado y las ropas y los zapatos estropeados en señal de

su miseria).

6.

Severiano Hernández, detalle de La obra de san Vicente de Paul.

Foto: Eumelia Hernández Vázquez.

7.

Casimiro Castro, litografía de José Decaen, Manuel Andrade, en La Ilustración Méxicana, t. I (México: imprenta de Ignacio Cumplido, 1851), entre las páginas 4 y 5. Colección

de María José Esparza Liberal. Reprografía: Ricardo Alvarado Tapia, AFMT.

En el extremo derecho (Fig. 8), dos Hermanas de la Caridad se ocupan de su misión, la primera en asistir a una

anciana que intercambia un vale por un jarro y una botella con una poción medicinal

(es probable que se trate, igualmente, del retrato de la superiora Agustina Inza);

y la segunda, en atender a tres niñas indigentes, vestidas de manera humilde, pero

digna: una va cubierta por un rebozo y la otra por un tápalo, aunque ambas están descalzas:

la primera lleva en la mano un papel con las vocales escritas; la siguiente, un cuadernillo

con el título “Libro segundo”; y la tercera baja la mirada para leer un libro. La

secuencia del proceso de aprendizaje resulta, pues, evidente.

8.

Severiano Hernández, detalle de La obra de san Vicente de Paul.

Foto: Eumelia Hernández Vázquez.

La pintura de Hernández trata de evocar las labores vicentinas de las siete obras

de misericordia corporales y espirituales que recomendaba la Iglesia19 y la moderna noción de la incidencia de la identidad católica en el mundo contemporáneo:

por una parte, la participación activa de los civiles representada por Andrade y su

compañero como miembros de una conferencia; y, por otra, las congregaciones religiosas,

representadas por el misionero vicentino que auxilia a un moribundo y por las Hermanas

de la Caridad, que aquí figuran en su doble papel de enfermeras e instructoras de

la niñez desvalida. En este sentido, las escenas aluden a su trabajo en los hospitales

y en las escuelas gratuitas para niñas que, como ya se apuntó, las religiosas abrieron

inmediatamente después de su llegada a la Ciudad de México. Entre enero y marzo de

1845, varios periódicos de la capital insertaron el aviso que anunciaba su apertura:

Las hermanas de la caridad se esmeran en dar a sus discípulas una educación cristiana,

civil y doméstica; su gran cuidado se dirige a inspirarlas el santo temor y amor a

Dios; una tierna afección, respeto y obediencia para con sus padres y superiores;

la amabilidad y cortesía para con todos. Las enseñan a leer, escribir, la gramática

castellana, la ortografía y la aritmética; en la inteligencia de que la enseñanza

religiosa constituye su ocupación principal. Las imponen también en toda clase de

labores de manos; como hacer medias, tirantes, doblones y elásticos; a marcar, coser,

etc., bordar en blanco, sedas, algodón, felpillas y en oro; así como lo que respecta

a abalorios […] y algunas otras obras de agrado y utilidad.20

Como se ha señalado, la obra de Hernández se ubica en la tradición de la pintura colonial

de representaciones hagiográficas, visible en la producción de artistas como José

Juárez, como se puede observar en Milagros

del

beato

Salvador

de

Horta (Fig. 9), cuya composición parece derivar del prestigioso modelo de Los

milagros

de

san

Francisco

Javier de Peter Paul Rubens (Fig. 10).21 Es muy probable que esta obra en específico le haya servido de inspiración a Hernández

(la pintura de Juárez se hallaba en una de las escaleras del convento de San Francisco

en la Ciudad de México),22 pues es claro que ambas forman parte del mismo modelo barroco que para 1849 resultaba

un tanto “arcaizante”: la incorporación de diferentes escenas distribuidas en el campo

pictórico, el rompimiento de gloria y la manipulación arbitraria del espacio y el

orden temporal y narrativo de la representación, son todos ellos rasgos propios de

una estética barroca muy lejana de las representaciones hagiográficas del siglo XIX,

en concreto de las que, desde la óptica del nazarenismo, el catalán Pelegrín Clavé

trabajaría con sus discípulos en la Academia de San Carlos. Y como ejemplo de ello

puede compararse la composición de La obra de san

Vicente

de

Paul (Fig. 5) con la pintura ya mencionada que trata igualmente el tema de la caridad asociada

a las acciones de un santo: San

Carlos

Borromeo

repartiendo

limosna

al

pueblo, de Pina (Fig. 11), presentada en la VI exposición de la Academia.

9.

José Juárez, Milagros del beato Salvador de Horta, siglo XVII, óleo sobre tela, 3.99 × 3.25 m. Museo Nacional de Arte-INBA. Reproducción

autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2016.

10.

Ignatius Cornelius Marinus a partir de una pintura al óleo de Peter Paul Rubens, Los milagros de san Francsico Javier, ca. 1615-1639, grabado, 57.2 × 44.6 cm. © The Metropolitan Museum of Art— http://www.metmuseum.org. The Elisha Whittelsey Collection 51.501.7134.

11.

José Salomé Pina, San Carlos Borromeo repartiendo limosna al pueblo, 1853, óleo sobre tela, 2.83 × 2.12 m. Museo Nacional de Arte-INBA. Reproducción

autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2016.

La solución compositiva que adoptó Hernández no desmiente su inspiración en la pintura

barroca en pleno siglo XIX con todo y que el arreglo iconográfico parezca innovador,

e incluso moderno en el ámbito mexicano, al combinar la alegoría con el género religioso,

el costumbrista y el retrato, representando a los personajes con trajes contemporáneos

y con una clara intención realista tanto en la exposición de la pobreza y el sufrimiento

de los protegidos por la misión lazarista como en su labor educativa. Las divergencias

con el San

Carlos

Borromeo de Pina resultan evidentes: el obispo de Milán, a diferencia del santo francés, no

se halla sobre las nubes sino bien plantado en la loggia de su palacio, ayudado por su séquito y repartiendo pan y telas a un numeroso grupo

de indigentes compuesto por mujeres, ancianos y niños, todos ellos víctimas de la

peste. La vista de la catedral de Milán sirve de fondo a la escena, comentada por

un par de caballeros que cabalgan en un plano intermedio entre la escena principal

y la construcción religiosa.23 Si bien ambas pinturas poseen dimensiones similares, la de Pina se centra, en contraposición

a la de Hernández, en un acontecimiento único que monopoliza la atención del espectador

y deja fuera toda alusión a lo sobrenatural.

En poco tiempo, la congregación de las Hermanas de la Caridad y las Conferencias se

extendieron a diferentes ciudades del país. En Puebla, a donde habían llegado al mismo

tiempo que a la Ciudad de México, las Hermanas se hicieron cargo desde el 17 de julio

de 1846 del antiguo hospital de Niños Expósitos de San Cristóbal,24 que funcionaba desde 1703;25 y, más tarde, del colegio de San Vicente de Paul para niñas y señoritas.26 En 1858 el poblano José María Medina remitió a la XI Exposición de la Academia de

San Carlos una pintura bajo el título de Interior

del

hospital

de

San

Cristóbal, ocupado

por

los

niños

expósitos

de

Puebla (Fig. 12).27 La crítica capitalina fue implacable con la obra de este pintor de provincia que

no manifestaba en sus composiciones el dominio de la perspectiva en la representación

de los interiores arquitectónicos, una asignatura que desde 1855 formaba parte del

plan de estudios de la clase de paisaje, bajo el magisterio del italiano Eugenio Landesio

en la Academia de San Carlos. El periodista se expresaba en los términos siguientes:

No podemos entrar en un análisis de su ejecución artística, porque se conoce a primera

vista que su autor sólo es aficionado y la crítica no tiene lugar en las cosas que

se hacen líricamente, mas a juzgar por las cualidades que destella el Sr. Don José

Medina en sus cuadritos, creemos que aplicando los preceptos del arte en el género

al que se dedica, obtendrá felices resultados, y en el año entrante nos detendremos

con gusto delante de otras producciones que nos regale su talento.28

12.

José María Medina, Interior del hospital de San Cristóbal, ocupado por los niños expósitos de Puebla, 1858, óleo sobre tela, 53 × 66.5 cm. Colección particular. Foto: Angélica Velázquez

Guadarrama.

Sin duda, la crítica dejaba fuera la originalidad del tema representado: la vista

interior del hospital (un género en el que los pintores poblanos habían sido precursores),

con la presencia de dos Hermanas de la Caridad al cuidado de una docena de infantes,

una sentada a la mesa y ocupada en alimentar a un niño y otra de pie en el corredor

cargando a uno de ellos y llevando de la mano a otro más. A la izquierda se observa

el dormitorio con las cunas cubiertas por lienzos blancos y a la derecha, sobre el

marco de una puerta, una pintura con la imagen de san Vicente de Paul.

Sin duda, durante la década de 1850 la proliferación de las Conferencias y el paulatino

crecimiento de la comunidad vicentina en el país29 provocó una demanda considerable de imágenes asociadas a la figura de san Vicente

de Paul y como muestra de ello se puede citar, además del cuadro anterior, una copia

que el veracruzano José Justo Montiel realizó del San

Vicente

de

Paul de Madrazo30 y la serie de seis lienzos que representaban la vida de este santo ejecutada por

él mismo a solicitud de los padres vicentinos de la ciudad de León, Guanajuato, la

cual fue expuesta, también con pésima fortuna crítica, en los salones de la Academia

en la IX exposición de 1856.31

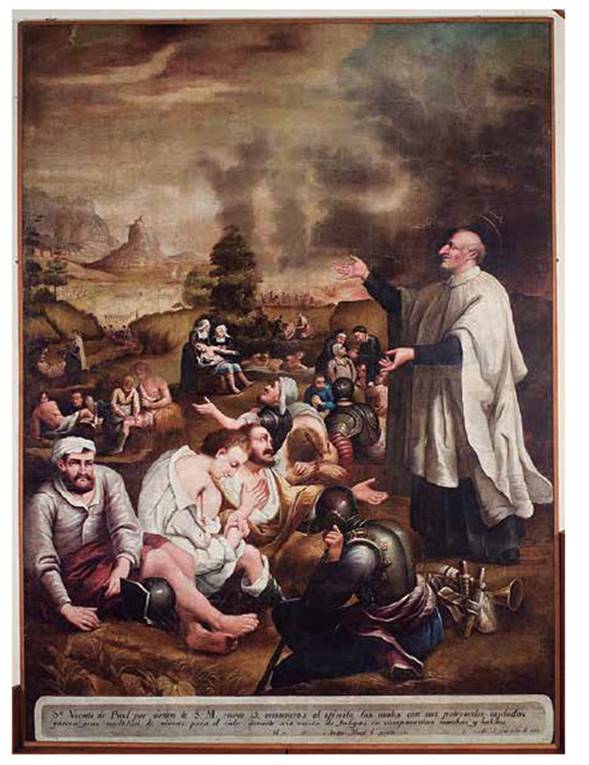

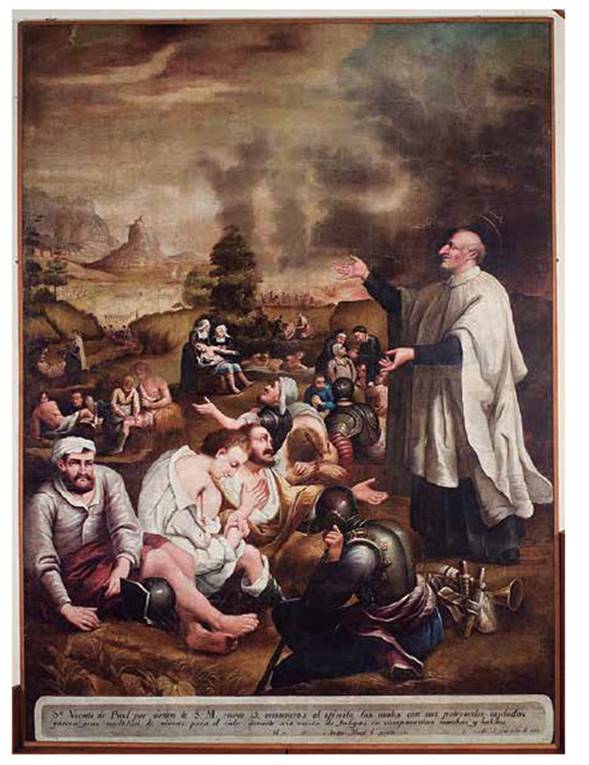

De las 12 telas que los lazaristas le encargaron, Montiel realizó seis y actualmente

sólo se conoce el paradero de dos de ellas, firmadas y fechadas en 1852, las cuales

representan a san Vicente y a Ana de Austria presidiendo una asamblea eclesiástica

y al mismo santo implorando la misericordia divina en el campo de batalla. Ambas se

conservan ahora en el Museo de Arte del Estado de Veracruz y forman parte de la colección

del Gobierno del Estado de Veracruz.32 Para la ejecución de las seis pinturas Montiel tomó como modelo los grabados de las

11 pinturas que los padres de san Lázaro de París habían encomendado a diferentes

artistas entre los que se encontraban Jean-François de Troy, Jean Restout, Louis Galloche

y Jean-Baptiste Féret y fueron colocadas en 1732 en la capilla del leprosario que

ocupaba la congregación en el faubourg Saint Denis en París. En 1737, en ocasión de la canonización de san Vicente de Paul,

Antoine Herisset grabó las pinturas en cobre a partir de los dibujos de Nicolas Bonnart

hijo.33 De esta manera, las composiciones se difundieron mediante los grabados que “circularon

ampliamente, sobre todo en el siglo XIX”.34

Para la ejecución de San

Vicente

implorando

la

misericordia

divina

en

el

campo

de

batalla o Misiones

enviadas

por

san

Vicente

de

Paul (Fig. 13), Montiel trasladó al lienzo el grabado de la pintura realizada por Jean-Baptiste

Féret que actualmente se ubica en la iglesia de Santa Margarita en París bajo el título

de Saint

Vincent

de

Paul

présente

à

Dieu

les

Lazaristes.35 Como Hernández, Montiel recurrió a la composición de escenas múltiples y sucesivas

en el campo pictórico. Según Fausto Ramírez, las pinturas ejecutadas por Montiel para

la comunidad vicentina de León, acusan su origen gráfico, no sólo en la disposición

general y los pormenores, sino en la incorporación de una larga leyenda al calce explicando

la escena. Para este autor, la obra de la que me ocupo presenta defectos de dibujo,

una confusión en el tratamiento de los planos espaciales, una disposición abigarrada

del cúmulo de figuras y episodios y un cálculo deficiente en la escala de los personajes

conforme a su jerarquía y al papel correlativo que desempeñan en la narración.36 Entre los episodios representados en la pintura aparecen, en el segundo plano, dos

Hermanas de la Caridad socorriendo a un herido en un campo de batalla y, aunque de

la misma manera que Pina, Montiel eludió en su pintura a las referencias barrocas

celestiales del grabado que le sirvió como modelo tales como el rompimiento de gloria,

ubica al santo en el extremo derecho de la pintura, en un campo abierto con los pies

en la tierra.

13.

José Justo Montiel (1824-1899), Misiones enviadas por san Vicente de Paul, 1852, óleo sobre tela, 4.02 × 2.97 m. Museo de Arte del Estado de Veracruz. Autorización

otorgada por el Instituto Veracruzano de la Cultura, Subdirección de Artes y Patrimonio.

Pese a las novedades visibles en la pintura de Hernández con sus referencias a un

hecho contemporáneo, su obra, como la de Montiel, exhibe su deuda con los modelos

barrocos y la pintura religiosa colonial, a diferencia de la de filiación nazareniana

de Pina. Y en este sentido resulta pertinente la reflexión que Francisco de la Maza

hiciera, a propósito de una exposición sobre José María Estrada, de la revaloración

que en la década de 1940 se hizo de los llamados “pintores populares” y de “provincia”

(en 1942, luego de la presentación de algunas de sus obras en la Galería de Arte Decoración

en la Ciudad de México, José Justo Montiel fue “redescubierto” y revalorado como un

pintor “popular”):

No es posible sostener ya la hipótesis de la independencia absoluta de los pintores

populares de mediados del siglo pasado respecto de sus predecesores académicos, coloniales

y europeos. No es sólo la pretendida intuición espontánea, desierta, desheredada,

la que les mueve a pintar, sino también haber visto la pintura colonial en iglesias

y conventos, la pintura académica y la pintura europea en grabados y aun en originales.37

Con el triunfo del partido liberal en la guerra de tres años en enero de 1861 y el

ejercicio de la Constitución de 1857 y de las Leyes de Reforma, la vida política,

social y económica del país se transformó radicalmente. Basados en los principios

que emanaban de estos textos, los liberales pretendían llevar a México por la vía

de la modernidad con la separación absoluta entre el Estado y la Iglesia, la secularización

del espacio público y de la vida cotidiana, el libre comercio y el control del Estado

sobre la población en cuanto al registro de nacimientos, matrimonios y defunciones,

educación y salud. Como efecto de las nuevas leyes puestas en vigor, todas las órdenes

religiosas, masculinas y femeninas se suprimieron y los miembros que las componían,

exclaustrados; los grandes conjuntos conventuales de la época colonial fueron derruidos

o parcelados, destruyendo así la antigua traza procesional y el aspecto “levítico”

que hasta entonces conservaba la mayoría de las ciudades virreinales. Pese a todas

estas medidas, que mucho dividieron y escandalizaron a los habitantes de la capital,

el gobierno liberal al mando de Benito Juárez decidió exceptuar a las Hermanas de

la Caridad de tales disposiciones por la labor filantrópica que desempeñaban, a diferencia

del resto de las congregaciones monjiles.

Sin embargo, los ataques al establecimiento de las Hermanas de la Caridad por parte

del ala liberal más radical se habían iniciado al poco tiempo de su llegada. Ya en

1846 Andrade tuvo que salir en su defensa con un exaltado artículo para replicar otro

publicado por El

Monitor

Republicano.38 Más tarde se vieron en peligro de ser expulsadas, primero en 1858 cuando el vizconde

Alexis de Gabriac, ministro francés de asuntos exteriores en México, trató de poner

bajo la protección de Napoleón III a las comunidades lazaristas izando la bandera

francesa en los establecimientos que ocupaban, con el pretexto de que eran de nacionalidad

francesa y, luego, nuevamente en 1861, debido a la desafortunada intervención de Jean-Pierre

Dubois de Saligny, sucesor del anterior. Antonio García Cubas refiere que este último

hecho se suscitó a raíz de la complicidad de las Hermanas al prestarse a guardar en

su casa el tesoro de las concepcionistas cuando habían sido obligadas a salir de su

convento, como de hecho sucedió (tal vez por la cercanía del convento de la Concepción

con el colegio de Las Bonitas, sede de las Hermanas). Saligny se opuso a la ejecución

de la orden judicial y el asunto, que hubiera podido terminar en un conflicto diplomático,

acabó en 1863 con la salida de los liberales y la instauración de la Regencia y el

Segundo Imperio;39 por lo que más tarde Ignacio Manuel Altamirano se referiría despectivamente a las

Hermanas de la Caridad como “las vivanderas de Saligny”.40

Una vez derrocado y fusilado Maximiliano de Habsburgo en 1867 y con los liberales

vueltos al poder, las Hermanas de la Caridad continuaron con su obra social mientras

Benito Juárez ocupó la presidencia de la República, pero no sin el recelo de los liberales

más acendrados como Altamirano, quien en 1871 publicó en El

Federalista un editorial sobre la educación, en el que descalificaba la labor de las Hermanas

de la Caridad como educadoras de la niñez, e incluso como enfermeras:

Para nosotros, la hermana de la caridad es una infeliz mujer llena de ignorancia y

de preocupaciones, manejada por un jesuita ambicioso, y que es absolutamente inútil

para la enseñanza […]

Pero, ¡qué van a enseñar esas pobres mujeres alucinadas e histéricas! Lo que ellas

enseñan es una devoción tan inútil como estúpida; lo que ellas enseñan, es la esclavitud

mujeril, la abyección, el odio a la libertad que va perpetuando la generación de mujeres

sin patriotismo, la indiferencia a la libertad, todas esas doctrinas malsanas, oscuras,

innobles, que nacen en el claustro, en las frías naves de la capilla, en los extravíos

del misticismo corruptor, en las peligrosas intimidades del confesionario, y en las

lecturas banales de los librillos que vienen de la casa central de París.

[…] Acépteselas, si se quiere, en los hospitales; yo, aún allí les disputaría su utilidad

[…] sí, aceptémoslas; pero cerrarles las puertas de la escuela republicana, de la

escuela del Estado, no sólo es conveniente; es un deber sagrado.41

Una despiadada diatriba surgida en el seno de las enardecidas polémicas que caracterizaron

al periodo posreformista y que presagiaba las resoluciones que finalmente tomaría

el gobierno. En 1874, el presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada, incorporó

las Leyes de Reforma a la Constitución de 1857 y decretó la expulsión de las Hermanas

de la Caridad, bajo el pretexto de que la ley prohibía el establecimiento de órdenes

religiosas en el territorio nacional. Una acalorada controversia se desató en la prensa.

No sólo los católicos declarados, sino incluso algunos miembros del partido liberal,

como Rafael Martínez de la Torre, trataron de echar abajo esta disposición, a la postre

sin éxito. Las súplicas de las señoras de la capital y de provincia al jefe de estado

para derogar el decreto de destierro también fueron vanas. En enero de 1875, 410 Hermanas

de la Caridad, de las cuales 355 eran mexicanas, abandonaron el país en medio de la

consternación pública. No cabía duda de que la salida de las Hermanas de la Caridad

y los padres vicentinos era la respuesta del partido liberal a los desafortunados

sucesos ya referidos, ocurridos durante la guerra de Reforma y la intervención francesa;

aunque en realidad, la voz del liberalismo más extremo se opuso desde siempre a su

establecimiento en el país.

El tema de las Hermanas de la Caridad, ya fuese referido a su obra filantrópica, a

sus protegidos o a su deportación, formó rápidamente parte del imaginario popular

y como muestra de ello pueden citarse numerosos textos literarios, piezas teatrales

y novelas en las que las heroínas se refugian en esta congregación ya sea a causa

de una relación amorosa malograda o para redimirse. Este último es el caso de Clemencia,

la protagonista de la novela del mismo título de Altamirano (1869),42 ambientada en Guadalajara durante la intervención francesa. Para expiar su reprobable

conducta, Clemencia “la hermosa, la coqueta, la sultana, la mujer de las grandes pasiones” toma el hábito de las Hermanas de la Caridad que

la consagra a consolar “a los que sufren” y luego de residir en la Casa Central, parte

a Francia. Rafael Delgado, en su novela Angelina (1893), presenta a la protagonista como miembro de la conferencia de damas vicentinas

de un pueblo cercano a Orizaba en el estado de Veracruz. Huérfana y fruto de una relación

“que no había recibido la bendición de Dios”; Angelina decide renunciar al amor de

Rodolfo para unirse a las Hermanas de la Caridad, no por resentimiento, sino por vocación:

“Tampoco creas que si elijo un estado distinto del que prefieren todas las mujeres,

que lo hago por despecho o atraída por una falsa vocación. No; considera que si no

he querido engañar a un hombre, no he de querer engañarme yo misma, ni engañar a Dios”,

y al final, sale expulsada del país con la orden de ir a residir a París y luego a

la Conchinchina para “servir a los pobres, a los enfermos y a los huérfanos como yo,

para quienes el mundo es un desierto”.43

Un relato positivo y detallado de la obra filantrópica que las Hermanas de la Caridad

realizaban en Guadalajara en favor de los huérfanos, los enfermos y los ancianos,

así como de su deportación en 1875, lo presenta José López Portillo y Rojas en su

novela Los

precursores (1908).44 Prácticamente el locus de la novela es el Hospicio Cabañas, ocupado por las lazaristas y sus favorecidos,

en donde se desarrolla una exitosa historia de amor entre dos expósitos criados por

ellas y que culmina con las lamentaciones de los hospicianos por la expulsión de las

Hermanas:

Una voz íntima y secreta decía a éstos que iban a perder para siempre […] una gran

protección, irreparable y preciosa; que no contarían en adelante con la abnegación

heroica de quienes se consagraban a la caridad por amor a Dios y a ellos […]. Íbanse

para no volver sus fieles compañeras, sus amigas cariñosas, sus bienhechoras infatigables

y santas; y ellos, los desamparados, los llorosos, los pobres de fortuna y espíritu,

iban a quedar más tristes, pobres y míseros que nunca […] No, aquel golpe no iba dirigido

contra las hermanas, sino contra ellos; contra ellos, que no disponían de escudo para

defenderse […] contra ellos; que no tenían más que postración y miseria, sufrimiento

y lágrimas.45

Las novelas señaladas y, en especial, la de López Portillo muestran cómo pese al corto

periodo de tan sólo 30 años (1844-1874) en que estuvo establecida su congregación

en México, las Hermanas de la Caridad llegaron a constituirse como un referente de

la filantropía católica y del imaginario romántico sobre la caridad.46 La partida de las Hermanas no suspendió las labores de las Conferencias masculinas

ni tampoco de las femeninas, creadas durante la regencia; conformadas, como ya se

ha anotado, por seglares. Pero, después de la incorporación de las Leyes de Reforma

a la Constitución, llevaron a cabo sus actividades filantrópicas en paralelo con las

políticas de beneficencia del Estado durante la república restaurada y el porfiriato,

sin la subvención de éste, como solía ocurrir en otros países.

Tras la salida de las Hermanas de la Caridad, su presencia visual en la prensa ilustrada

como en la pintura disminuyó hasta casi desaparecer. En la última exposición de la

Escuela Nacional de Bellas Artes, celebrada en 1899, el pintor valenciano Joaquín

Agrasot exhibió en la sección española el cuadro Las

Hermanas

de

la

Caridad (Fig. 14),47 en el que representó a las religiosas en su papel de enfermeras en el interior de

un hospital, como hiciera Medina casi 50 años antes. Por el contrario, su figura en

la cultura literaria como un referente romántico del reciente pasado nacional no sólo

se mantuvo sino que se incrementó y como ejemplo de ello están no sólo las novelas

ya mencionadas, sino una constante alusión a la congregación en la prensa diaria,

desde noticias que informaban en 1877 que “circulaban varias listas, firmadas ya por

miles de personas, pidiendo al gobierno que se permita a las Hermanas de la Caridad

que regresen a México”,48 seguramente en ocasión del cambio de gobierno, hasta una nota que instruía a los

lectores sobre el origen de la toca de las Hermanas de la Caridad49 o las recriminaciones de la prensa católica en las conmemoraciones de la muerte de

Sebastián Lerdo de Tejada por haberlas desterrado.50

14.

Joaquín Agrasot, Las Hermanas de la Caridad (ubicación actual desconocida), reproducido en El Mundo Ilustrado, 15 de abril de 1899. Hemeroteca Nacional de México, s.p. Reprografía: Ricardo Alvarado

Tapia, AFMT.

Feminización y secularización de la caridad, su representación visual

La caridad tiene mucho de celestial,

y hermana a las mujeres con los ángeles.

Baronesa de Wilson, Biografía

de

Carmen

Romero

Rubio, 1902

Desde finales de la época colonial, la caridad había constituido para las mujeres

una actividad prestigiosa, auspiciada por la Iglesia y aprobada por la sociedad, que

les permitía salir al espacio público para visitar hospitales, hospicios y las viviendas

de las clases más necesitadas; en realidad, estas actividades eran consideradas una

extensión de sus tareas en el ámbito doméstico. Los problemas sociales que agudizaron

el proceso de modernización en el siglo XIX tales como las epidemias, las guerras,

las crisis económicas, la industrialización, la pobreza, la prostitución, el alcoholismo,

la violencia, la mendicidad y el desvalimiento de la niñez abandonada, intensificaron

a su vez la participación en las labores filantrópicas de las mujeres, reunidas en

numerosas asociaciones laicas y religiosas.

Como las labores domésticas que realizaban en sus casas, las relativas a la caridad

eran igualmente gratuitas, pero altamente prestigiosas. Fue así como las siete obras

de misericordia, corporales y espirituales, cuya práctica preconizaba la Iglesia católica

y que fueron representadas en grandilocuentes composiciones pictóricas a partir de

la Contrarreforma —entre las que pueden citarse las de Caravaggio, Murillo y Rubens,

así como los grabados de Abraham Bosse—;51 se transformaron, desde la segunda mitad del siglo XVIII, en meritorias actividades

representadas en la pintura costumbrista y celebradas por una élite culta e instruida.

Los aristócratas y los burgueses ilustrados, algunas veces identificados y otras anónimos,

empezaron así a convertirse en los protagonistas de edificantes escenas de género

y sustituyeron gradualmente el repertorio hagiográfico asociado a la caridad. Un caso

aparte lo constituirían los estadistas, quienes utilizarían las escenas de beneficencia

como una forma de autopromoción.

En México se encuentran numerosas referencias en la literatura y en la prensa como

testimonio de las actividades que las mujeres realizaban en este campo, anteriores

a la creación de las Conferencias de las Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul.

Una de las más interesantes, por su elocuencia, es la que hace Frances Erskine Inglis

Calderón de la Barca sobre la obra de las señoras mexicanas en la Casa de Cuna cuando

fue testigo del pago a las nodrizas contratadas por este establecimiento:

Estos infortunados niños, cuyo linaje procede de la pobreza más abyecta o del delito,

les depositan en la puerta del establecimiento, en donde se les recibe sin más averiguaciones;

y desde ese momento se les protege y se les cuida por las mejores y más nobles familias

del país. La Junta se compone de personas de ambos sexos, pertenecientes a la mejor

sociedad de México. Los hombres proporcionan el dinero; las mujeres, tiempo y solicitud.[…]

Cada señora de la Junta atiende a cierto número de niños, y hace donación de aquellos

vestidos, que, aunque suyos, no han de desentonar con la manera de vestir en el pueblo.

[…]

Era un placer contemplar la bondad de las señoras con estas pobres mujeres [las nodrizas];

cómo encomiaban el cuidado que se habían tomado criando a los niños; cómo admiraban

la salud y la robustez de algunos, que lo eran en su mayoría; cómo se interesaban

en aquellos que se miraban pálidos o menos robustos, y qué aficionadas y orgullosas

se mostraban de su carga las nodrizas, tan inmunes a ese tufo alquilón y mercenario

de “hospital”.52

Otra referencia es la nota que publicó en 1850 el diario El

Universal bajo el título de “Señoras caritativas”, durante la epidemia de cólera que azotó

la capital:

Hemos sabido que en algunos puntos de la ciudad, unas señoras recorren todos los días

las calles que se han designado para asistir a los enfermos indigentes, llevándoles

además de ropa, medicinas y todos los recursos posibles para aliviar su situación.

Así es como estas nobles y piadosas damas hacen sentir los dulces efectos de la caridad

y de la beneficencia. Su presencia en la casa del pobre, del desvalido que yace en

su lecho de dolor y miseria, es la de un ángel que trae consigo el alivio y el consuelo.

Al consignar nosotros en estas pocas líneas hechos tan hermosos de abnegación y poseídos

del más dulce enternecimiento y caridad cristiana, ofrecemos a estas señoras tan dignas

y virtuosas un humilde tributo de gracias en nombre de la doliente humanidad.53

Como se ha visto, durante el siglo XIX el tema de la caridad se representó en su vertiente

religiosa y, paulatinamente, como virtud laica. Al igual que otros temas de la pintura,

el de la caridad pasó también por un proceso de secularización en el que las imágenes

de ésta convivieron en contextos religiosos y civiles; si bien, estas últimas fueron

ganando más terreno a partir de 1850. Como muestra de ello están las pinturas exhibidas

en las exposiciones de la Academia de San Carlos, la mayor parte de las cuales conocemos

ahora sólo por su descripción o por sus títulos, registrados en los catálogos de las

exposiciones de 1849 a 1899, compilados por Manuel Romero de Terreros.54

Además de las obras registradas en los catálogos de las exposiciones, la prensa informa

también sobre otras pinturas con el tema de la caridad como la que realizó Petronilo

Monroy a solicitud del notable editor, impresor y filántropo, Ignacio Cumplido.55 Hoy, desafortunadamente, con pocas excepciones, la mayoría de estos cuadros se hallan

en paraderos desconocidos; en cambio, se conocen otros que no fueron documentados

por las fuentes de la época, como La

caridad, atribuido a Manuel Ocaranza, y otro con el mismo tema, firmado por José Carbó.

En la actualidad, la pintura de La

caridad forma parte del acervo del Museo Nacional de Arte, no está firmada ni fechada, pero

ha sido atribuida a Ocaranza (1841-1882) (Fig. 15). Como ya se ha señalado en otros textos, la atribución se basa en un argumento un

tanto endeble: el diseño del marco de la ventana en otra obra de Ocaranza (El

amor

del

colibrí, 1869) es el mismo que se percibe detrás del cepo de limosnas en La

caridad; sin embargo, esta semejanza puede deberse a un modelo común, o bien, a que el autor

de esta última lo haya retomado de Ocaranza.56 La ausencia de firma en el cuadro no es un obstáculo para asegurar que lo realizó

una mano instruida en los preceptos formales académicos, patentes en el dibujo, la

composición y en la acertada gama cromática; pero si, desde sus primeras obras, Ocaranza

se caracterizó por firmar sus lienzos ¿por qué habría de ser esta obra la excepción?

Además, a estas consideraciones, debe añadirse el hecho de que la tela se hallaba

en la Caja Infantil de Ahorros de la Secretaría de Educación Pública, de donde se

trasladó a las galerías de la Academia de San Carlos en 1942 a solicitud de Juan de

Mata Pacheco,57 lo cual indicaría su anterior paradero en un hospicio. En cuanto a la fecha de su

ejecución, el diseño del vestido con polisón de la protagonista de la obra la ubica

en la década de 1870, lo mismo que la estampa de san Vicente de Paul, pues fue en

estos años cuando a raíz de la expulsión de la comunidad lazarista el tema volvió

a despertar el interés en la sociedad mexicana.

15.

Manuel Ocaranza (atribuido), La caridad, 1871, óleo sobre tela, 1.40 × 1.03 m. Museo Nacional de Arte. Foto: Ramiro Valencia.

Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2016.

La imagen representa el interior de una iglesia en la que una mujer de tez blanca

y de cabello castaño, vestida con un lujoso traje de terciopelo carmesí y cubierta

con una fina mantilla negra, lleva en brazos a su rubio bebé y le toma la mano para

que deposite una moneda en un cepo. Sobre éste se alza un tablero con la leyenda:

“PARA LOS HUÉRFANOS POR AMOR DE DIOS”, rematado con una imagen de san Vicente de Paul.

En el extremo superior izquierdo del cuadro se observa una pintura con el tema de

la Anunciación. Si bien esta obra ha sido ya estudiada,58 me parece que podría ser objeto de una relectura a la luz de la expulsión de la congregación

vicentina y, muy particularmente, con relación a las Conferencias de las Señoras de

la Caridad de la Sociedad de San Vicente de Paul, fundadas en agosto de 1863 durante

la regencia, las que rápidamente se extendieron por todo el país llevando a cabo una

importante labor filantrópica paralela a la del Estado.

La historia de las asociaciones femeninas de la caridad ha suscitado un interés académico

en los últimos años como lo prueban los excelentes artículos de Silvia Arrom “Filantropía

católica y sociedad civil: los voluntarios mexicanos de San Vicente de Paul, 1845-1910”,

ya citado con relación al establecimiento de las Hermanas de la Caridad y a las Conferencias

masculinas, y “Las Señoras de la Caridad: pioneras olvidadas de la asistencia social

en México, 1863-1910”,59 así como algunas otras investigaciones.60 Con todo, no existe aún un estudio que dé cuenta en forma sistemática de la destacada

labor que realizaron las mujeres en este rubro, agrupadas tanto en asociaciones civiles

como religiosas y a veces actuando por cuenta propia; su actividad ha permanecido

al margen de la historiografía sobre la beneficencia. Como bien señala Arrom, aunque

las Conferencias femeninas o Sociedades de las Señoras de la Caridad se habían establecido

14 años después que las masculinas, la nueva Sociedad pronto superó a su homóloga

varonil con un número mayor de socias, benefactores, conferencias y, sobre todo, con

un total superior de asistentes. Para 1894 la Conferencia masculina contaba con 1,536

socios activos, mientras que la femenina en 1895, con 9,875, en esta misma fecha la

masculina había visitado 1,110 familias cuando la femenina había visitado 70,537;

es decir, que “cada señora visitaba un promedio de 7.1 familias cada año, en comparación

con 7 familias visitadas por cada señor”.61 La diferencia entre una y otra era que la organización femenina estaba controlada

directamente por los padres vicentinos y los párrocos. Y no conformes con cumplir

con las tareas básicas que su reglamento les señalaba, fundaron además hospitales,

hospicios, escuelas, talleres para artesanos y costureras y cajas de ahorro, con el

objeto de aliviar la pobreza mediante un cambio en lo material y lo espiritual.

Una muestra de la eficiencia de las actividades de las Conferencias femeninas en momentos

difíciles fue la colecta y venta que organizaron Ángela Andrade de Ortega (probablemente

hija del doctor Andrade), Soledad Paredes, Consuelo Fernández, Francisca Obregón de

Iberri y Concepción Arnaldo, todas ellas miembros de la Sociedad de Caridad de San

Vicente de Paul, exhortando al público de todas las condiciones sociales y de todas

las edades a cooperar con dinero o con objetos para aliviar los estragos de la rebelión

tuxtepecana en enero de 1877. Para ello redactaron una nota persuasiva que se publicó

en varios diarios de la capital:

Las que suscriben, pertenecientes a la sociedad de caridad de San Vicente de Paul,

hondamente conmovidas por la espantosa situación que guardan las familias de la clase

más pobre de la sociedad, las que, acosadas cada día más por la epidemia, aniquiladas

por el hambre, sumergidas en la orfandad por la guerra, corren locas por conseguir

trabajo de cualquiera clase que sea, no encontrando ninguno; ocurren al triste recurso

de pedir limosna y se les niega también; acuden esas madres desvalidas, esos padres

desventurados, a nosotras, pues saben somos socias de la caridad, pero ¡ay! también

los recursos de nuestra sociedad se han agotado y sólo lágrimas les podemos dar. Hondamente

conmovidas, decidimos, al palpar tan alarmante situación, creemos llegado el momento

de hacer una invitación universal, así a nacionales como extranjeros, a todas las

clases, a todos los partidos, a que cooperen con nosotras a aliviar de algún modo

tan desesperada situación, siquiera mientras el tifo y la guerra dejan algún reposo

a las infelices familias. Para conseguirlo sin grandes sacrificios, hemos concebido

el siguiente proyecto […] Cada persona se dignará cooperar con la cantidad que pueda

por pequeña que sea, más si no puede con dinero, que dé algún objeto de gusto o utilidad:

las señoras un juguete de sus tocadores, una obra curiosa de sus manos; el comerciante

alguna pieza de género, sencillas, objetos de mercería; el artesano, los sirvientes,

los niños, un centavo aunque sea, y así todos los demás […].

Imploramos, pues, de todos los corazones dignos, cooperen con nosotras a un fin tan

loable. Uníos todos a nuestra idea, hacedla vuestra […] Un obsequio para los que mueren

de hambre y de dolores, es todo lo que imploramos de vosotros: ¿nos lo negaréis?62

El Reglamento

de

la

Asociación

de

las

Señoras

de

la

Caridad, publicado en 1863, estipulaba que quienes desearan ser aceptadas como miembros deberían

“estar lejos de las ociosidades y de las vanidades mujeriles; de la ira, del enojo,

de las imprecaciones y de las palabras obscenas que tan comunes suelen ser hoy, aun

a su sexo”. El segundo capítulo señalaba que “las señoras usarán de toda la caridad

posible, particularmente para con los pobres enfermos, les socorrerán no sólo con

las limosnas de la Asociación, sino también con prestarles cualquiera otro servicio,

como sería barrer el cuarto, hacer la cama y cosas semejantes; y sobre todo, manifestándoles

la más viva compasión y consolándolos”.63 La asociación debía contar con un presidente, que tenía que ser un párroco, una presidenta,

una vicepresidenta y una tesorera, todos ellos elegidos por votación; un secretario,

un procurador y socias activas y honorarias. La presidenta debía mantener y aun fomentar

la incorporación de nuevas socias, custodiar la ropa blanca y “tener en la capilla

de San Vicente o en la iglesia sede una caja fuertemente asegurada en la pared, cerrada

con dos llaves de las que ella tendrá una, y la otra el señor cura […] Sobre dicha

caja se escribiría: LIMOSNAS PARA LA ASOCIACIÓN DE LA CARIDAD, O PARA LOS POBRES ENFERMOS”.

Desde esta perspectiva, es muy probable que la pintura atribuida a Ocaranza esté vinculada

a las sociedades de las Señoras de la Caridad. No sólo por la inclusión de la caja

rematada con la imagen de san Vicente de Paul, antes mencionada, y el interior religioso

que era el lugar de operaciones de las Conferencias femeninas; sino también por el

origen étnico y el ostentoso atuendo de la mujer, pues en sus inicios, como lo señalaba

el reglamento de fundación, éstas debían componerse “de las señoras principales de

los lugares en que se establece”. Si bien en las décadas siguientes, y particularmente

en provincia, las Conferencias estuvieron también integradas por personas de la clase

media, e incluso por mujeres provenientes de familias de artesanos o costureras. Así,

aunque la imagen remite a un espacio religioso que exhibe, no por azar, una imagen

mariana y otra del santo lazarista, el tema se centra en la acción de la caridad realizada

por las mujeres católicas en su papel de madres, depositarias y transmisoras para

las nuevas generaciones de los valores morales y religiosos.

Como bien apunta Arrom:

Las Señoras de la Caridad lograron construir una vibrante organización nacional. Se

hicieron aliadas indispensables de la Iglesia en su proyecto de reforma social. Aliviaron

la miseria de cientos de miles de mexicanos. Ayudaron a resolver —aunque de modo parcial—

los problemas de la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo y el desempleo

[…] La eficacia de sus esfuerzos mostró la capacidad de la mujer y reforzó la ideología

del marianismo que a finales del siglo XIX la romantizaba como moralmente superior

al hombre.64

Así, sin conocer el nombre del autor de la pintura ni el del comitente, La

caridad demanda una lectura vinculada a la obra de las Señoras de la Caridad que revela,

en este caso, el papel que la Iglesia otorgó a la mujer como el catalizador moral

y benefactor de la sociedad.

Las tareas capitales de las Conferencias consistían en las visitas a las casas de

los indigentes y los enfermos para llevarles alimento y medicinas, la asistencia a

los moribundos y a los muertos y la instrucción de la niñez; en cambio, “la limosna”

otorgada a los mendigos en las calles se desaprobaba, pues se creía que fomentaba

la holgazanería y perjudicaba el camino a una vida dignificada por medio del trabajo.

Pero no sólo para los católicos asociados a las Conferencias, sino también para el

Estado, la mendicidad era uno de los grandes problemas sociales del mundo moderno.

La posición de Justo Sierra en 1875, periodo de la realización de las obras de Ocaranza y Carbó, parece pertinente:

Turgot ha dicho: “Aliviar los sufrimientos de los hombres desgraciados es el deber

de todos y la obra de todos.” Este bello principio, de donde puede deducirse la fórmula

de la caridad social, tiene, entre otras, esta rigurosa consecuencia: los desgraciados

tienen el derecho no sólo al auxilio directo de sus semejantes, sino a que la sociedad

separe de ellos a los que no siendo desgraciados sino en apariencia, disminuyen la

parte que toca al verdadero infeliz. Además de ésta hay otras consideraciones que

ha tenido presentes la sociedad moderna en tan grave materia: el mendigo daña la libertad

general, el mendigo es por regla general un individuo inmoral y desmoralizador, empieza

por matar en su conciencia toda noción de pudor, su lema es la resistencia al trabajo

[…] La indigencia es santa, pero la mendicidad es criminal.65

Resulta interesante comparar la postura de Sierra —basada en una frase de Jacques-Robert

Turgot, uno de los reformistas económicos más ilustres del siglo XVIII y colaborador

de la Enciclopedia—, que, aunque temprana en su carrera política, se encuentra vinculada

a la postura “oficial” y a la afinidad con el pensamiento y acción de las sociedades

vicentinas que, superando la antigua noción de caridad como limosna, concebían la

ayuda al prójimo necesitado como parte de una acción global o integral, que iba desde

la educación y la asistencia espiritual hasta la atención a sus necesidades materiales

más inmediatas, de la cuna a la tumba. Y en esta acción, la sociedad civil, fiel a

sus convicciones religiosas, ejercía una acción filantrópica en el seno mismo de la

población más vulnerable. La práctica religiosa dejaba de ser así un acto ritual y

personal para convertirse en un apostolado social como manifestación de la verdadera

caridad, tal como llegó a entenderse este término como sinónimo de amor a Dios mediante

la ayuda a “los miserables”. No por acaso los miembros de las Conferencias se veían

a sí mismos como “reformadores sociales”. Las aportaciones de estas sociedades habían

sido ignoradas por la historiografía oficial hasta entonces por diferentes motivos.

No cabe duda, sin embargo, que su labor fue fundamental, principalmente la de las

mujeres, en un momento en que el Estado carecía de la estructura y las posibilidades

materiales para dotar con suficiencia las instituciones educativas y de salud de las

que la Iglesia se había ocupado desde el siglo XVI y que el Estado no pudo atender

cabalmente en el turbulento siglo XIX hasta su consolidación política y económica

en las postrimerías del porfiriato y después de la institucionalización de la Revolución

de 1910.

En la pintura de José Carbó (Fig. 16) es justo una escena de “limosna” el tema de la obra. Este artista cubano había llegado

a nuestro país procedente de Filadelfia en 1876, muy probablemente alentado por su

compatriota José Martí, quien se encontraba en la Ciudad de México y le dio la bienvenida

en una nota periodística, informando al público sobre su relación con Pina en Roma.66 Al parecer, sus intereses se dirigieron a los tipos y a las escenas de costumbres

como lo anunciaba Martí y como lo muestran las obras con las que participó en las

exposiciones de la Escuela Nacional de Bellas Artes: Una

indita

tomando

agua

bendita

en

Santiago

Tlatelolco (1877) y ¿Qué

dirá

mamá? (1881).67

16.

José Carbó, La caridad, ca. 1877, óleo sobre tela (ubicación actual desconocida).

Foto: Angélica Velázquez Guadarrama.

La pintura de Carbó representa el cubo de la escalera de un patio de vecindad en el

que una mujer blanca, vestida de azul, con una capa corta y la cabeza cubierta, todos

ellos signos que revelan su clase social, detiene su paso y se inclina para entregar

una moneda a un músico callejero de piel morena y evidentes rasgos indígenas que va

cubierto con un sarape roto, un sombrero viejo y calza huaraches. Dos mujeres de condición

humilde son testigos de la escena, una de pie llevando un cántaro sobre la cabeza

y otra sentada amamantando a su pequeño bebé. Otros dos personajes completan la escena;

en el primer plano, un perro echado sobre el piso rascándose el cuello y, detrás de

la caritativa mujer una niña vestida de blanco con un cinto rosa y una muñeca en la

mano. Podría pensarse que la mujer vestida de azul ha visitado esta vecindad acompañada

de su hija (la niña vestida de blanco) para auxiliar a los menesterosos que ahí habitan.

Sin embargo, sería posible imaginar también que ella misma viviera ahí.

Sabemos, por las novelas costumbristas publicadas en la segunda mitad del siglo XIX,

que en las vecindades, muchas de ellas construidas en la época colonial, convivían

familias de diferentes orígenes sociales y económicos. En general, en la planta baja

se encontraban las viviendas de los vecinos más pobres y en la planta alta las de

los que contaban con mejores medios de subsistencia, en la mayoría de los casos, familias

“decentes” venidas a menos. Así lo atestiguan novelas como El

fistol

del

diablo (1845-1846), de Manuel Payno, Historia

de

Chucho

El

Ninfo (1871), de José T. de Cuéllar y La

Calandria (1891), de Rafael Delgado, entre otras. Sin embargo, el texto literario que mejor

ejemplifica esta circunstancia es La

clase

media, de Juan Díaz Covarrubias (1858), en la que el autor titula al segundo capítulo “La

casa de vecindad”; en éste hace una descripción de la arquitectura:

En el piso inferior hay de ambos lados unos cuartos pequeños y oscuros que habitan

algunos miserables artesanos.

Al final del patiecito hay una escalera angosta, que expuesta completamente al desamor

de la intemperie, se ha destartalado, de modo que se ven las piedras desnudas de su

pasamano; se termina por un corredor ancho y bastante largo, hacia el cual dan las

cinco puertas de las únicas cinco viviendas que en el piso superior tiene la casa.

Ciertamente no debe esta finca medio arruinada y situada en uno de los barrios más

solitarios de la ciudad atraer muchos habitantes ni dar gran producto a su poseedor.68

Luego de hacer la relación del aspecto lamentable del inmueble, el autor describe

a los moradores que ocupan la planta alta: la viuda de un militar muerto en la batalla

de Padierna y su hija adoptada, “una niña hermosa, modesta, con una fisonomía dulce

y resignada como la de un ángel, con unos ojos azules vueltos naturalmente hacia el

cielo”; un estudiante de derecho, discípulo de Juan Bautista Morales, el Gallo Pitagórico,

quien entretenía a la viuda y a su hija con la lectura de las obras de Lamartine;

una joven “vestida pobremente de luto”, pero que “por sus maneras y su traje aseado,

aunque modesto, revelaba que sólo la miseria podía haberla obligado a vivir en tan

aislada habitación”; un joven médico de “fisonomía interesante y distinguida”; y,

por último, una familia formada por un ex militar que había combatido para defender

el territorio nacional y que había quedado paralítico a causa de las heridas de guerra

y “medio loco” al verse en la miseria, su esposa, ejemplo de “todas las virtudes domésticas”,

dos niños, una “hermosa niña” de 18 años y un joven de 25, poeta, músico y sostén

de la familia.69

La estrategia narrativa de Díaz Covarrubias, en este breve capítulo, era contrastar

el aspecto ruinoso y miserable del inmueble con las virtudes morales de sus habitantes,

quienes, como suele suceder en las narraciones literarias de la época, sobre todo

para el caso de las mujeres, son blancas y de ojos azules, y sólo algunas veces, pocas,

de “tez apiñonada”. No sería, pues, disparatado considerar que la mujer caritativa

que aparece en la pintura sea una inquilina de la vecindad, lo cual avaloraría aún

más el acto de beneficencia dada su limitada situación económica, mejor que la del

músico callejero, pero totalmente diferenciada y superior desde el punto de vista

de la educación y los valores morales. Tal y como Díaz Covarrubias describe a los

inquilinos de su vecindad: honrados, limpios, trabajadores, educados, comprometidos

con las causas patrióticas por las que han dado la vida y, como si fuera poco, lectores

de Lamartine.

De la misma forma en que Díaz Covarrubias exalta en su novela la superioridad moral

de la clase media comparándola con la clase baja y, particularmente, con la inmoralidad

de la oligarquía de la Ciudad de México; Carbó enaltece la acción benefactora de una

mujer de apariencia burguesa dando una moneda a un pobre músico callejero a la vista

de su hija, con la intención de darle un ejemplo de virtud. Pero ya se trate de una

inquilina “decente” de la propia vecindad o de una mujer que ha visitado la vivienda

para llevar el alivio material y espiritual a los indigentes (como suele ocurrir en

numerosas novelas extranjeras y nacionales entre las que se encuentran, por sólo citar

las más conocidas, Los

misterios

de

París (1842-1843), de Eugène Sue, Los

miserables (1862), de Víctor Hugo, El

fistol

del

diablo (1845-1846), de Manuel Payno o Ironías

de

la

vida, de Pantaleón Tovar),70 las habilidades plásticas del artista exponen con claridad la supremacía moral, social

y étnica de la mujer de azul. Gracias a su emplazamiento en las escaleras, e incluso

con su postura inclinada, ocupa el nivel más alto en la escala compositiva, por encima

del viejo músico, quien con todo y su enorme sombrero, apenas llega a la cintura de

su benefactora y sin atreverse a verla, baja la mirada en signo de gratitud y sumisión.

Las mujeres del extremo izquierdo aparecen en un segundo plano y en una escala menor,

como testigos mudos de la escena, pero imprescindibles en la composición para marcar

el contraste entre su situación miserable y el de la bienhechora; su contraparte en

el extremo opuesto, es la niña, quien con su vestido blanco y su muñeca, detrás de

su madre, marca igualmente, el estado de desigualdad entre su afortunada posición

y la del bebé asido del pecho de su progenitora.

Este mismo encuentro/enfrentamiento entre dos estratos sociales diferenciados y opuestos

se encuentra en la obra que Alberto Bribiesca presentó en 1879 en la XIX exposición

de la Escuela Nacional de Bellas Artes, la segunda verificada bajo el gobierno de

Porfirio Díaz, con el título Educación

moral.

Una

madre

conduce

a

su

hija

a

socorrer

a

un

menesteroso (Fig. 17).71 La pintura recrea con detalle el interior de un acogedor salón burgués iluminado

por los destellos matinales y ocupado por una madre y su hija que parecen haber interrumpido

su labor de costura (así lo hace suponer el cesto que se encuentra al lado de un mullido

sillón Luis XV) para atender el llamado de un anciano que aparece en la puerta en

el extremo izquierdo del cuadro. Vestido con un humilde pantalón de manta, chaleco

y un abrigo gastado, el mendigo sostiene con la mano izquierda un bastón y con la

derecha extiende su sombrero para recibir la moneda que la niña, alentada por su madre,

está a punto de darle.

17.

Alberto Bribiesca (1856-1909), Educación moral. Una madre conduce a su hija a socorrer a un menesteroso, 1879, óleo sobre tela, 1.42 × 1.14 m. Museo Regional de Querétaro, INAH. Digitalización:

Teresa del Rocío, AFMT. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada por

el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

El tema de la madre burguesa socorriendo a un menesteroso lo recreó por primera vez

en el arte occidental el artista francés Jean-Baptiste Greuze en 1775 en su cuadro

La

dama

de

caridad (Fig. 18), expuesto en su propio taller ubicado en el Louvre. La pintura representa a una

mujer de clase alta acompañada de su hija, ambas vestidas con suma elegancia, junto

con una Hermana de la Caridad, mientras visitan a una familia venida a menos compuesta

por un anciano enfermo que yace sobre el lecho, su esposa y su hijo. Los tres personajes

femeninos de la derecha encuentran su contraparte en los de la izquierda: la niña,

conducida por su madre, con la del niño de pie detrás del lecho de su padre; la madre

burguesa, con la del anciano y, la Hermana de la Caridad, con la esposa del enfermo.

La humildad de la habitación y su aspecto rústico enmarcan el acto de caridad realizado

por una madre para educar a su hija con el ejemplo in

situ.

18.

Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), La dama de caridad, 1775, óleo sobre tela, 1.12 × 1.46 m. Musée des Beaux Arts de Lyon, Francia.

La obra de Greuze se encuadra en el contexto de las ideas ilustradas sobre la educación

y el papel social que los pensadores de la Enciclopedia asignaron a las mujeres como

educadoras, ya que consideraban que su sensibilidad “innata” las hacía propensas a

las obras de beneficencia. Se trataba, además, de un tema inédito en la pintura, ya

que tradicionalmente el papel de la educación moral de los hijos había estado restringida

a la figura masculina del padre de familia.72 La obra de Jean-Jacques Rousseau, en especial Emilio

o

de

la

educación (1762), ampliamente conocida en México, tuvo un papel fundamental en la propagación

del ideal social de la mujer como educadora: “A ti dirijo estos renglones, madre amorosa

y prudente que has sabido apartarte del camino trillado, y preservar el naciente arbolillo

del choque de las humanas opiniones” y en una nota ampliaba su opinión:

La educación primera es la que más importa, y ésta sin disputa compete a las mujeres;

y si el autor de la Naturaleza hubiera querido fiársela a los hombres, les hubiera

dado leche para criar a los niños. Así, en los tratados de educación se ha de hablar

especialmente con las mujeres, porque además de que pueden celarla más de cerca que

los hombres, y de que tiene más influjo en ella, el logro las interesa mucho más.73

No es casual así que la escritora, pedagoga e institutriz Stéphanie-Félicité de Genlis,

en su novela Adèle

et

Théodore:

ou

Lettres

sur

l’Education, publicada en tres volúmenes en 1782, haya tomado deliberadamente como punto de partida

la pintura como una “puesta en escena” para formar parte de la narración. En la carta XXIV, la autora da nombre y edad a la dama de Greuze: la caritativa condesa

de Lagaraye de 24 o 25 años y a su hija de siete que la acompaña, así como al anciano

(Saint-André de Vilmore) y a su esposa (Blanche) en alusión directa a la pintura,

que ella considera “bella”.74 La visita a esta desdichada familia era, para la condesa, una oportunidad para la

educación moral de su hija, quien lloraba emocionada por la escena que se le presentaba

mientras su madre la exhortaba: “Mirad bien esta recámara y los conmovedores objetos

que la llenan, que este recuerdo no salga jamás de vuestra memoria; tened, continuó

ella, id a depositar esta bolsa sobre el pie de esta cama; acercaros con respeto,

esto se debe a la desgracia; no lo olvidéis jamás, y vuélvase digna algún día de la

encomienda sagrada con la que yo la honro.”75 Cabe señalar que las obras de Genlis fueron sobradamente conocidas en México.76 En la novela Pobres

y

ricos

de

México de José Rivera y Río, publicada en 1884, doña Úrsula, madre de una familia “arruinada”, solía leer a sus hijas “alguna de

las obras de madama Genlis” mientras éstas cosían para ganarse la vida en un miserable

cuarto de vecindad.77 Para Genlis como para los pensadores ilustrados como Denis Diderot, la pintura de

costumbres era un medio para elevar la moral de los espectadores por medio de la presentación

de espectáculos edificantes como el de La

dama

de

caridad. No por azar, la obra se difundió ampliamente a partir de un grabado realizado por

Jean Massard en 1778 bajo el título de La

dame

bienfaisante78 y marcó el inicio, no sólo en Francia sino en toda Europa y América, de una serie

de pinturas con el tema de la caridad ya no como parte de los siete actos de misericordia

y despojado de sus connotaciones religiosas para convertirse en un tema moderno y

laico que fue muy socorrido por los artistas durante el siglo XIX.79

Como en La

dama

de

caridad, los cuadros de Carbó y Bribiesca se centran en la lección moral transmitida por

la vía femenina de una generación a otra, pero han añadido un elemento más a este

mensaje: la muñeca que ambas niñas llevan en la mano no es sólo un juguete, signo