La ciudad precolombina de Casas Grandes (Paquimé) está inmediatamente ligada a la

persona de Charles C. Di Peso, el arqueólogo estadounidense encargado de su excavación

entre 1958 y 1961. A pesar de las interminables discusiones a favor y en contra de

sus polémicas hipótesis, tuvo la suficiente sensibilidad para sacar a la luz aspectos

arquitectónicos que atañen a la historia del arte, y que hoy día, a más de medio siglo

de sus conjeturas, son poco o nulamente estudiados. Me refiero al esquema urbano “revertido”,

donde las estructuras ceremoniales no se encuentran al centro, sino dispersas en torno

a la vivienda, las complejas habitaciones de muros escalonados vistos en planta, y

los montículos con diseños curvos y zoomorfos,1 cuya identificación, como propone el autor, es dudosa, pero están configurados mediante

recorridos en espiral. Estos rasgos son expresamente distintivos de Casas Grandes

e inclusive muestran cierta excepcionalidad.

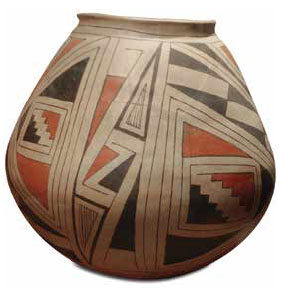

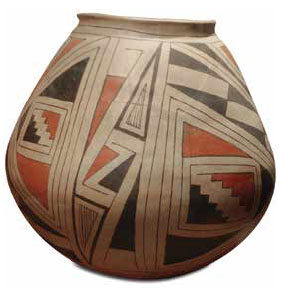

Lo que me interesa demostrar en este ensayo es que todos estos aspectos tienen su

paralelo en los diseños pictóricos de la cerámica polícroma de Casas Grandes, cuya

mayor producción coincide con el lapso del florecimiento de su arquitectura,2 entre 1300 y 1450 d.C., dentro del llamado periodo Medio. Desde el punto de vista

de la alfarería, sus diseños también guardan cierta excepcionalidad y peculiaridad

como la estricta falta de centro en la composición pictórica, la repetición casi obsesiva

de dos elementos escalonados girados uno frente a otro y a menudo designados en negro

y rojo, y la extraña configuración de elementos zoomorfos con un grado de estilización

que varía de un extremo naturalista a uno geométrico y en cuya composición casi siempre

está implicada la espiral.

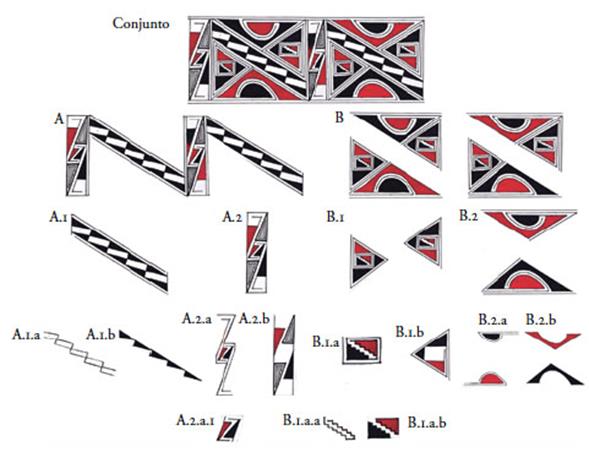

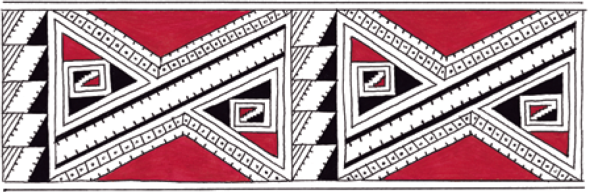

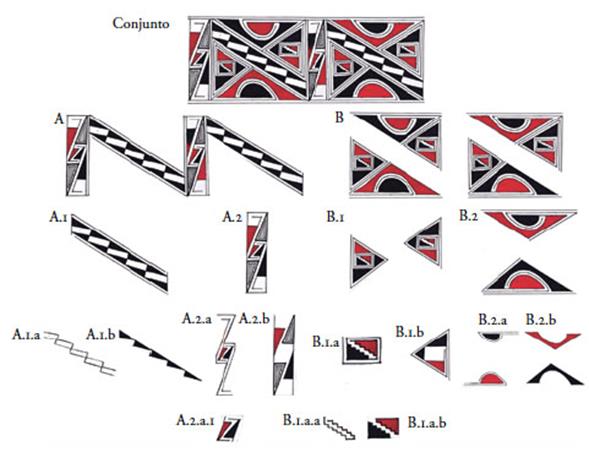

Estas comparaciones están condensadas en la Figura 1. Lejos de demostrar las semejanzas superficiales indicadas en la imagen, pues no

ignoro las distintas problemáticas y soluciones de cada soporte artístico, el texto

revelará similitudes más profundas que apuntan hacia un origen común, posiblemente

relacionado con los ya perdidos rituales de la cultura de Casas Grandes. Sin intención

de perseguir una interpretación inequívoca, mi objeto es proponer un punto de vista

para aproximarnos a un arte tan poco entendido dada su predominancia geométrica y

el sorprendente modo de representar un concepto tan enigmático como la simbiosis entre

la espiral y la escalera.

1.

Comparación entre estructuras arquitectónicas y diseños pictóricos en la cerámica

de Casas Grandes Dibujo: Georgina Parada.

La arquitectura

La expresividad de la arquitectura de Casas Grandes no ha sido ignorada por los estudiosos

contemporáneos, quienes la han analizado desde nuevos enfoques como el animismo y

la fenomenología. El primero ha buscado superar la limitada interpretación funcional

tanto de su arquitectura como de otros objetos;3 el segundo ha demostrado que los contrastes entre las dos porciones de la ciudad

no pueden expresarse a partir de la dualidad, pues cada una define a la otra mediante

una interacción permanente.4

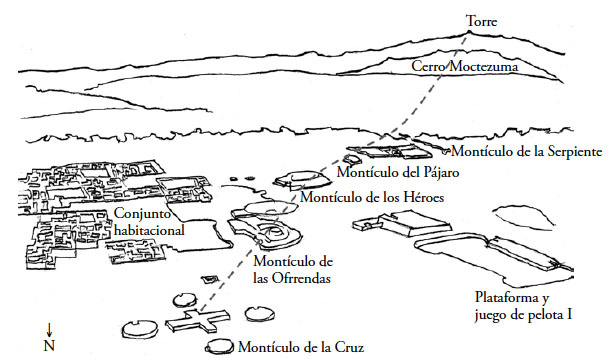

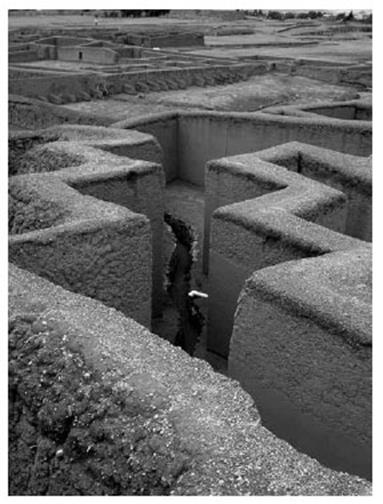

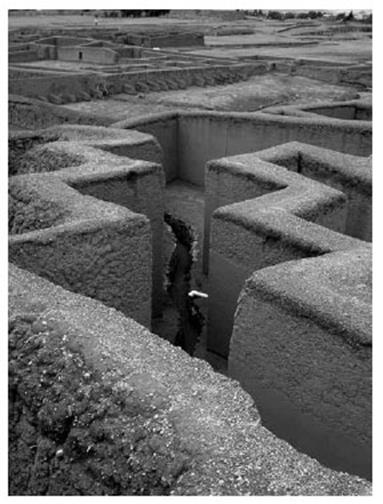

Esta dicotomía se refiere a dos patrones bien definidos: uno al oriente donde se concentran

las unidades habitacionales, de rígidos muros ortogonales y escalonados; otro al poniente

y sur donde se diseminan algunas viviendas aisladas y las estructuras consideradas

como públicas o ceremoniales con la predominancia de formas curvas, más libres (Fig. 2).5 La segmentación espacial entre estas mitades responde más bien a un eje diagonal,

derivado del contorno escalonado del complejo y de las estructuras individuales alineadas

en sentido noreste-suroeste, con una inclinación cercana a 38°.

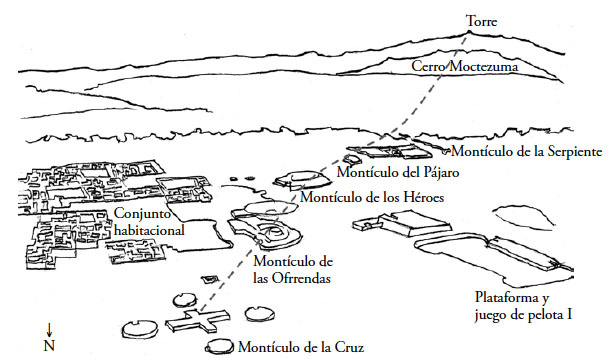

2.

Casas Grandes, plano de la ciudad con dos líneas paralelas a 38º. Dibujo: Georgina

Parada, a partir del levantamiento y la digitalización de estructuras arquitectónicas

realizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y del plano, publicado

en Di Peso, Rinaldo y Fenner, Casas Grandes (vid. supra n. 1), vol. 5, fig. 285.

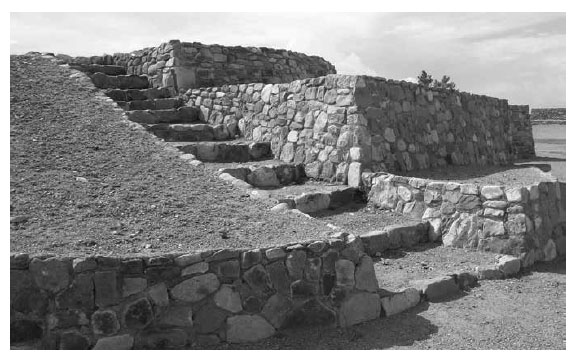

Es probable que las entradas a la ciudad se encontraran al sur y principalmente al

este del conjunto habitacional,6 que coincide con el arribo desde el río y se evidencia por las columnatas en la Unidad

14. Desde esta perspectiva las estructuras público-ceremoniales, siete montículos

y dos canchas de juego de pelota, se desenvuelven tímidamente detrás de la gran masa

de viviendas (quizá sobrepasaba los tres niveles de altura),7 sin intención de destacar en el paisaje (Figs. 3-5). Cinco de los montículos mantienen una alineación suroeste-noreste, la cual corre

desde el extremo sur del Montículo de la Serpiente (al poniente de la Unidad 11) hasta

el Montículo de la Cruz (Unidad 2), e incluso puede extenderse a dos unidades más

(las unidades habitacionales 23 y 21), que se hallan aproximadamente sobre la misma

altitud. Los cinco se suceden de manera rítmica con un espaciamiento más o menos constante.

Ninguno domina sobre otro, por lo que puede sugerirse que todos gozaban de la misma

posición jerárquica. Dichas estructuras se han relacionado con el sistema de clanes,

en el que cada una representaría un grupo social encargado de tareas específicas.8

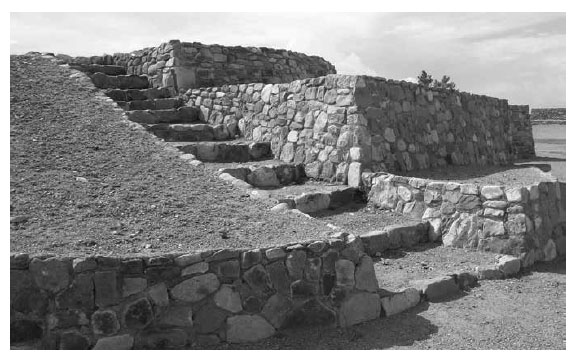

3.

Casas Grandes, Montículo de los Héroes (Unidad 9). Foto: Georgina Parada. Secretaría

de Cultura-INAH-Méx.“Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología

e Historia”.

4.

Casas Grandes, Montículo de las Ofrendas (Unidad 4). A la derecha se observa una cancha

de juego de pelota. Foto: Georgina Parada. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción

autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

5.

Casas Grandes, Montículo del Pájaro (Unidad 19).Foto: Georgina Parada. Secretaría

de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología

e Historia”.

Esta disposición urbana merece especial atención, pues las estructuras ceremoniales

se alinean con la torre cilíndrica de rampa helicoidal sobre la cima del cerro Moctezuma,

un cerro de trincheras ubicado a seis kilómetros al suroeste de la ciudad (Fig. 6).9 Si ignoramos la distancia que separa este elemento de la ciudad, concepto por demás

relativo, dicha torre se inserta como una “estación” más en la cadena de montículos

ceremoniales. Su forma no es propiamente una singularidad, pues las espirales son

un elemento recurrente en los cerros de trincheras, así como las pequeñas torres o

corrales construidos en las cimas.10 Di Peso identificó el cerro y su torre con un supuesto culto a Ehécatl,11 aunque la discusión de dicha hipótesis está fuera de la temática de este ensayo,

la relación entre la espiral y el viento es incuestionable. Efectivamente embisten

a la ciudad fuertes vientos provenientes del suroeste, más en concreto desde el cerro,

y se confirma de este modo la importancia capital que este elemento paisajístico juega

en el urbanismo.

6.

Casas Grandes, relación entre las estructuras ceremoniales y la torre sobre el cerro

Moctezuma. Dibujo: Georgina Parada, basado en una fotografía publicada por el Centro

INAH Chihuahua (www.inahchihuahua.gob.mx). Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada por el Instituto Nacional

de Antropología e Historia”.

Otro aspecto sustenta que esta alineación sea un elemento primordial en la arquitectura;

me refiero a la observación astronómica publicada por Di Peso sobre la ocultación

de Sirio, la estrella más brillante del firmamento, fenómeno que sucede detrás de

la referida torre, vista desde el Montículo de la Cruz.12 Esta observación no debería ignorarse, pues la cruz tenía un carácter estelar entre

los pueblos precolombinos del noroeste.13 Aunque se ha identificado este montículo como una representación de Venus,14 un vistazo al complejo religioso de los indios pueblo denota un panorama astral considerablemente

más rico. Hago esta comparación porque es muy probable que en Casas Grandes existiese

una fuerte tradición pueblo.15 En esta cultura las estrellas actúan como guías del hombre, y Sirio parece cumplir

un papel de mediador entre el ser humano y el mundo animal: “Ésta es la estrella que

controla la vida de todos los seres en el reino animal. Su aparición completa el patrón

armónico del Creador, quien ordenó que el hombre debe vivir en armonía con todos los

animales de este mundo”.16

Respecto a las estructuras zoomorfas es difícil deducir una identificación precisa

con imágenes de aves o guacamayas como Di Peso propone, con excepción de la serpiente

(Fig. 2, esquina suroeste). Si llegaron a representar un objeto concreto, la restauración

no permite apreciarlo. Considero más valioso su papel dentro de la actividad y el

ritual, pues su escasa altura y los recorridos que dibujan proponen conceptos de movimiento

y dirección en el contexto religioso de Casas Grandes, además de aludir a imágenes

de contenido simbólico. El Montículo de la Serpiente ilustra esta suposición. Son

por demás conocidas las evocaciones acuáticas otorgadas a la representación de este

animal, tema demasiado extenso para ser tratado aquí;17 lo significativo para este trabajo es que la posición de su cabeza indica un desplazamiento

hacia el norte, al igual que el río Casas Grandes, de modo que es el movimiento y

la direccionalidad lo que aquél sustrae del agua, más allá de su forma u otra característica.

Más adelante, al analizar las imágenes figurativas en la cerámica, esta conjetura

se definirá con mayor claridad.

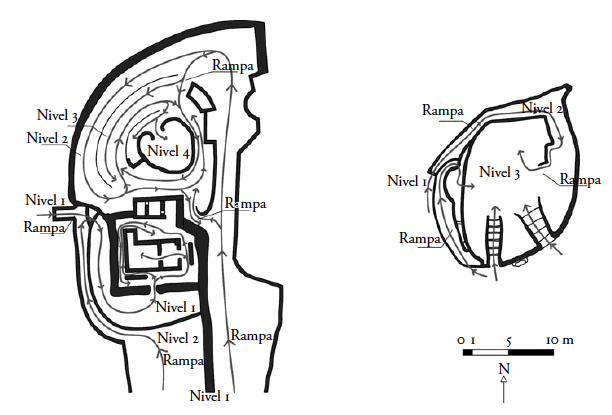

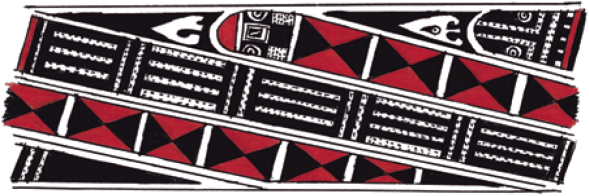

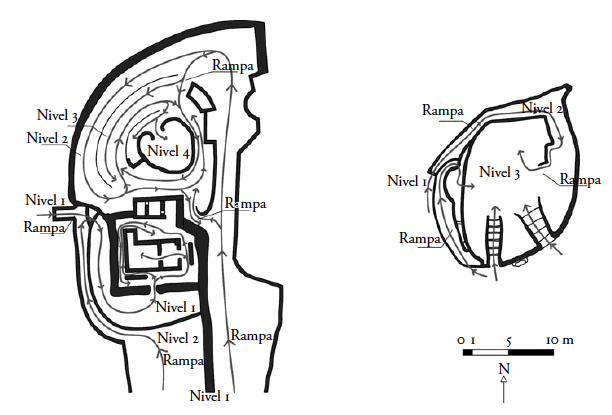

Además de la torre del cerro, otras dos estructuras presentan recorridos en espiral,

los cuales describen un movimiento ascendente hacia el interior (Fig. 7). En el Montículo de las Ofrendas los posibles caminos a lo largo de las rampas combinan

el desplazamiento de la espiral y el meandro (o curvas paralelas). En el Montículo

del Pájaro una espiral termina en forma escalonada. Todas ellas son configuraciones

que encontramos en la cerámica (Figs. 1e, f y h).

7.

Casas Grandes, recorridos en el Montículo de las Ofrendas (Unidad 4) y en el Montículo

del Pájaro (Unidad 19). Dibujos: Georgina Parada, a partir del levantamiento y la

digitalización de estructuras arquitectónicas realizados por el Instituto Nacional

de Antropología e Historia y los planos publicados en Di Peso, Rinaldo y Fenner, Casas Grandes (vid. supra n. 1), vol. 4, 307 y 472, figs. 218 y 324.

De nuevo un acercamiento a los indios pueblo induce a plantear seriamente la primacía

de conceptos de movimiento, dirección y sentido en el mundo ritual de Casas Grandes.

Durante la festividad Wúwuchim (primera ceremonia de invierno donde se pide por la

germinación de todas las formas de vida en la tierra), cuatro grupos hopi realizan

sucesivamente cuatro circuitos alrededor de la villa, cada uno más chico que el otro;

distinguiendo entre un movimiento dextrógiro, cuando se vincula con el sol, y uno

contrario, cuando se relaciona con la tierra. Al final se colocan frente a la kiva (casa comunal semisubterránea) desplazándose lentamente de derecha a izquierda en

forma de arco, dejando un patrón armónico (¿escalonado?) en la arena.18

El concepto de movimiento que propone la sucesión y ausencias de jerarquías entre

las estructuras ceremoniales se confirma por la inexistencia de un elemento troncal

que supondría cierto estatismo en el urbanismo. La misma plaza referida como central

en el proyecto de excavación, ubicada al sur del Juego de Pelota III (Fig. 2), dista mucho de ser un centro, pues no existe ninguna característica que le confiera

tal atributo, la mayoría de los muros de la vivienda que le rodean son ciegos y parte

de la plaza en realidad pertenece a una cancha en forma de I cuya restauración está

incompleta.19 La falta de relaciones axiales en Casas Grandes ha generado que los principales estudios

sobre el tema no contemplen una organización entre las estructuras ceremoniales.20 Más bien habría que pensarla bajo su propia lógica del espacio, independiente de

cualquier distribución axial o centralizada. Lógica que se hará más patente al analizar

el espacio interior de la vivienda.

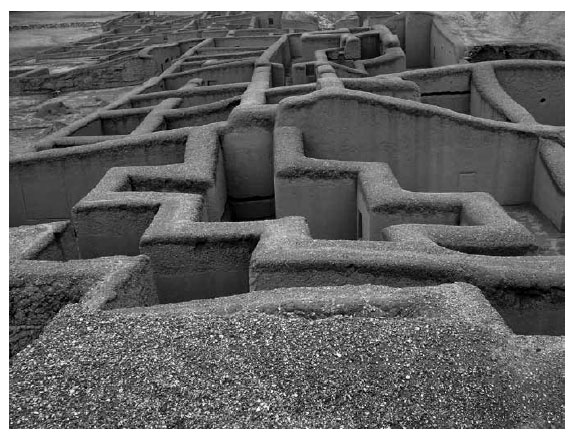

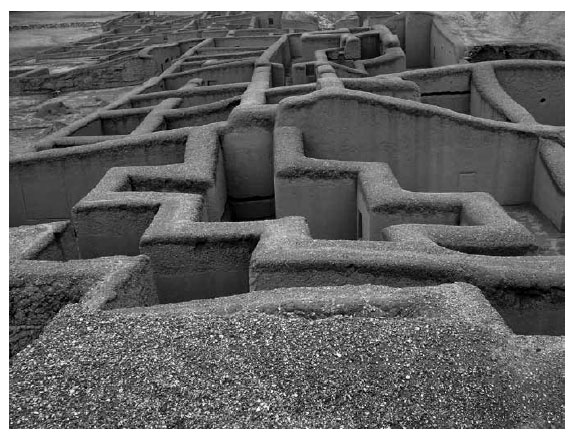

Los arqueólogos coinciden en el supuesto de que la ciudad fue presa en determinado

momento de una remodelación planeada, relacionada con un cambio político significativo.

Durante estas transformaciones las unidades habitacionales, antes aisladas, crecieron

hasta apiñarse en un solo conjunto masivo de varios niveles, que produjo manifiestos

cambios en el espacio interior. Un esquema cercano a lo que llamaríamos central o

arborescente, con habitaciones en torno a una plaza, a menudo rectangular y con columnas

o pórticos, parece haber sido trastocado por elementos constructivos predominantemente

escalonados. Se sabe que esta multitud de esquinas fueron benéficas para sobrellevar

el paso del tiempo,21 por lo cual es posible observar cómo estas construcciones sincretizan una necesidad

trascendental con la gran cantidad de ángulos que requiere la construcción con tierra

(Fig. 8).

8.

Casas Grandes, Casa de los Pilares (Unidad 14). Foto: Georgina Parada. Secretaría

de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología

e Historia”.

Proponer un punto de partida para analizar el espacio interior no es tarea fácil,

debido a su confusa distribución laberíntica y al hecho de que más de la mitad del

conjunto aún yace bajo tierra. Al examinar la planta arquitectónica desde la geometría

analítica, es decir, con relación a su ubicación en un sistema de coordenadas cartesianas,

pronto se descubre que su organización no concuerda con la percepción real. No es

casualidad que David R. Wilcox haya adoptado un método procedente de las matemáticas

modernas y la topología, como la teoría de grafos, para analizar el espacio interior

en Casas Grandes.22 Su propuesta demuestra que la importancia y el uso de los espacios se fundamentan

en la relación entre ellos, y no por conceptos de forma, ubicación o tamaño. Cada

habitación se define por factores como su accesibilidad respecto al exterior, si controla

la permeabilidad de otra, o si existe una o más rutas alternas para llegar a ella.

Sin intención de aplicar estrictamente su método, éste me proporcionó un comienzo

para analizar el intrincado espacio habitacional (tres de estas unidades están reproducidas

en la Fig. 9).23 De modo que nos encontramos con grupos de habitaciones conectadas entre sí a los

que Di Peso llamó clusters, sin vínculo directo con otros grupos adyacentes. A primera vista este agrupamiento

se presenta arbitrario, no responde a una estructura discernible en planta. En los

niveles superiores los grupos o clusters pueden no coincidir, por lo cual una habitación puede asirse a distinto grupo en

cada nivel, concibiendo la totalidad del conjunto como una compleja red tridimensional,

donde el intrincado y escalonado diseño en planta se repite en sección vertical.

9.

Casas Grandes, planta arquitectónica de la Casa de la Noria (Unidad 8), de la Casa de los Pilares

(Unidad 14) y de la Casa de los Cráneos (Unidad 16). Se muestran las dos principales

fases constructivas del Periodo Medio, conservo entradas selladas tal como los expuso

Di Peso. Dibujo: Georgina Parada, a partir del levantamiento y la digitalización de

estructuras arquitectónicas realizados por el Instituto Nacional de Antropología e

Historia y los planos publicados en Di Peso, Rinaldo y Fenner, Casas Grandes (vid supra, n. 1), vols. 4 y 5, 364, 614 y 718.

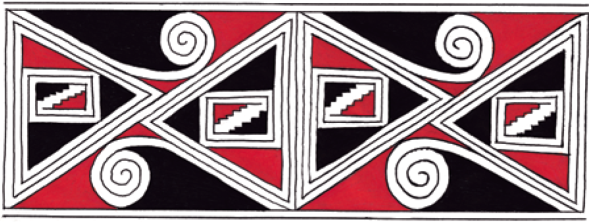

El esquema escalonado produce pares de habitaciones divididas por un muro de dos,

tres o hasta cuatro ángulos, los cuales recrean uno de los diseños más abundantes

en la cerámica: las dos figuras escalonadas inscritas en un rectángulo (Figs. 1a-d). Es significativo que a pesar de su proximidad estas parejas pueden estar remota

o nulamente vinculadas, pues no hay forma de corroborar si era posible pasar de una

a otra sin salir por completo del conjunto habitacional, a menos que existiese un

camino, hoy desaparecido, a través de los niveles superiores (por ejemplo las habitaciones

7 y 8 de las Casas de la Noria y de los Pilares, Fig. 9).

El tránsito entre un grupo y otro sólo es posible mediante patios o plazas interiores

que, a su vez, se conectan entre ellos por habitaciones que debieron poseer una función

más o menos pública. Algunas de estas últimas tienen forma de largos pasajes angulosos

que recuerdan el espacio vacío del mismo elemento pictórico que acabo de mencionar

(Fig. 10).

10.

Casas Grandes, Casa de los Pilares. Esta habitación unía las plazas 4 y 5. Foto: Georgina

Parada. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada por el Instituto

Nacional de Antropología e Historia”.

La distribución de las plazas provee un indicio para comprender las leyes que rigen

el espacio interior de Casas Grandes. Éstas no se distribuyen a partir de un elemento

de mayor magnitud considerado troncal o central, lo cual mantendría una estructura

arborescente con jerarquías bien definidas, más cercana a nuestra noción funcionalista

de orden. Más bien se intercalan entre la compleja red de habitaciones, tornándose

cada vez más internas e inaccesibles, dado el elevado número de niveles a transitar

para llegar a ellas (en la Figura 9 los trayectos entre plazas se muestran con flechas rojas). Lo admirable de esta distribución

es que presenta tal grado de volubilidad que cerrar o abrir un solo acceso puede perturbar

significativamente el orden: espacios sin proximidad se tornan vecinos, o lo que era

inaccesible e interno se vuelve externo y accesible, o viceversa.

Desde este punto de vista el espacio interior en Casas Grandes se acerca a lo que

Gilles Deleuze y Félix Guattari llaman rizoma. En oposición a la forma arborescente,

en el rizoma no existe un pivote o centro a partir del cual se divida u ordene el

espacio, pues se considera una multiplicidad sin relación con la unidad. Cualquier

punto, por más diverso que sea, puede conectarse con otro, sin que esté preestablecido

por una estructura. Además, puede romperse en cualquier parte sin que esto sea significativo,

ya que todas sus líneas remiten constantemente unas a otras, pues no tiene origen

ni fin, sino múltiples entradas.24 En Casas Grandes cada habitación no está definida por su relación con un elemento

externo a ella (la unidad), más bien se inserta en un contínuum, afectada sólo por

los elementos que le anteceden o preceden.

A pesar de su aparente amorfismo, la vivienda no es una masa que creció indistintamente.

Sabemos que estuvo en constante transformación durante los años en que fue habitada,

pero es posible que durante este proceso se mantuviera un equilibrio. El perímetro

del conjunto habitacional guarda cierta igualdad entre la parte norte y la sur, no

por medio de una simetría axial (o reflexión especular), sino puntual. Esta última,

llamada también “simetría respecto al origen”, se da cuando cada parte tiene otra

que le corresponde a la misma distancia de un punto central imaginario, pero en dirección

contraria. Puede comprobarse al trazar líneas de un extremo a otro en el plano: se

verá que las principales salientes de la vivienda tienen su contraparte, girada 180º,

del lado contrario (Fig. 2). El punto de convergencia se encuentra cerca del famoso pozo subterráneo de Casas

Grandes, que Di Peso considera único en América.25 A este pozo, de más de 14 metros de profundidad, se llega por un pasaje subterráneo

desde una habitación a su vez oculta (subterránea), ubicada al sur de la Unidad 8

(Casa del Pozo). Christine y Todd VanPool consideran este elemento como la representación

más elaborada de un axis

mundi en todo el noroeste, más en concreto, el punto de apertura entre mundos, la conexión

entre el agua y Casas Grandes, a la que suponen metafóricamente como una ciudad de agua.26 La existencia de un “centro” parecería contradecir lo antes expuesto. Debo aclarar

que este pozo, contenido en el interior de la tierra, es un elemento oculto y vedado;

al parecer el ingreso estaba restringido y su ubicación es imperceptible desde las

viviendas. Podría decirse que este elemento, aunque omnipresente, está más allá de

la dimensión habitable.

La cerámica

Traducir en palabras la complejidad y riqueza de la composición pictórica de la cerámica

parece una tarea imposible en este reducido artículo, he de aclarar que las conjeturas

expuestas aquí se basan en un minucioso estudio de cada una de las 45 piezas polícromas

que forman parte de mi corpus, entre las que se encuentran ollas, cántaros, cuencos

y vasijas-efigie. Todas proceden del sitio arqueológico de Casas Grandes y fueron

elegidas debido a que ya sea por observación personal, o por reproducciones realizadas

por los arqueólogos, fue posible tener una imagen total de sus diseños. Presento 20

de ellas (Figs. 16-35), la mayoría dibujos de mi autoría, con la esperanza de acrecentar nuestro conocimiento

sobre Casas Grandes, puesto que no se encuentran en la publicación de Di Peso.

Un carácter distintivo de esta cerámica es que no parece existir una relación entre

formas y diseños con sus diversos usos, conclusión a la que llegué después de examinar

con detenimiento el contexto arqueológico de cada pieza. En pocas palabras, las mismas

imágenes se plasmaron desde ofrendas funerarias, hasta aquellas vasijas utilizadas

para almacenar o preparar y servir alimentos.27 Del mismo modo las diferentes tipologías locales en las que se clasifica la cerámica

polícroma de Casas Grandes (mi corpus incluye los tipos Ramos, Babícora, Villa Ahumada

y Escondida), distinguidas por la composición de las pastas y cualidades estilísticas,

también comparten las mismas concepciones espaciales.

Para atender al análisis que propongo debe tenerse en cuenta que no me baso en semejanzas

de formas ni rasgos iconográficos, sino en las articulaciones del espacio pictórico,

donde concluí que a pesar de la infinidad de variaciones de un reducido número de

elementos, formas y colores, todos los diseños evocan una misma estructura que consiste

en una sucesión entre línea quebrada y espiral, en la que cada sección, hasta la mínima,

remite a la totalidad. Podrá objetarse que la clasificación mostrada más adelante

no es del todo clara y que muchas vasijas fluctúan en otras secciones; sin embargo,

de todas las posibilidades consideradas, fue la que arrojó mayores frutos. Esta clasificación

es valiosa porque deja de lado la organización espacial cuatripartita y los conceptos

de oposición y dualidad bajo los cuales la cerámica de Casas Grandes se analiza comúnmente.28

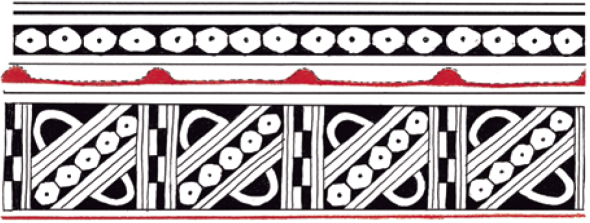

En un primer grupo la superficie se segmenta o articula por medio de una línea quebrada

o angulada a lo largo del plano horizontal, y presenta cuatro variaciones: 1) los

segmentos de la línea quebrada son continuos e iguales (Figs. 16-18); 2) los segmentos están separados y cada uno desarrolla diseños independientes (Figs. 19-21); 3) la línea quebrada se repite girada cuatro veces, generando un diseño romboidal

(Fig. 22); 4) la línea quebrada se separa hasta conformar objetos independientes (Fig. 23).

Un segundo grupo comprende aquellas vasijas en las que la primera articulación no

se realiza con líneas anguladas, sino curvas. Se presentan como dos helicoidales enfrentadas

o como anillos concéntricos (Figs. 24 y 25, respectivamente).

En un tercer grupo la línea quebrada, la cual recorre el cuerpo de la olla, no tiene

prioridad frente a las espirales (curvas o anguladas) que rellenan el espacio sobrante.

Por lo cual, espirales y rectas aparecen simultáneamente con tres variantes: 1) la

recta se enrosca hacia un lado y otro a modo de espiral doble divergente (Fig. 26); 2) la línea recta unida a la espiral se sucede continua por toda la superficie;

3) la recta y la espiral pueden separarse para formar objetos independientes (Fig. 27).

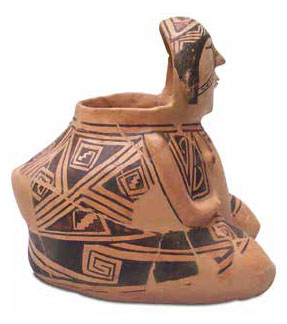

En el último grupo se encuentran aquellas piezas en las cuales el diseño pictórico

está condicionado primigeniamente por la forma volumétrica. Pueden articularse a lo

largo del plano horizontal cuando la olla tiene forma radial, lo cual presenta segmentos

iguales (Figs. 28 y 29); o en el plano vertical, que muestra segmentos desiguales, como sucede con las vasijas-efigie

(Figs. 30-35).

Sobra decir que, posteriormente, cada uno de los segmentos resultantes se articulará

de nuevo en una de las operaciones anteriores, y así, hasta que la superficie de la

vasija o el equilibrio que buscó el artista muestren pertinente detener la segmentación.

La relación entre el todo y las partes puede darse en distintos grados. En muchos

casos es evidente, pues todavía se nota cierta semejanza entre una forma y otra. El

ejemplo más claro es la figura escalonada que se construye una y otra vez dentro de

sí misma. Puede ser que la diagonal de la figura escalonada se asocie con las formas

espirales de arriba y abajo, y no con la vertical, por lo que adquiere la configuración

de una espiral doble divergente, imagen que en ocasiones retorna dentro de ella.

A menudo un proceso compositivo que aparece en cierto nivel no se repite en el diseño

de la misma pieza, sino en cualquiera de los niveles de otra vasija. Esto me interesa

sobremanera porque sugiere que cada una es parte de un conjunto mayor, de una totalidad.

En otros casos la relación es más compleja y se define mejor como similitud entre

sus partes. A diferencia de la semejanza que indica una aserción unívoca y siempre

la misma, la similitud multiplica las afirmaciones, y remite más bien a la relación

entre las cosas.29 La filosofía de la ciencia ha adoptado el término matemático de homomorfismo a fin

de desafiar el limitado concepto de semejanza en el arte. Éste parte del supuesto

de que puede existir una correspondencia entre dos objetos sin necesidad de una relación

de semejanza (en la que se comparten cierto número de propiedades) ni de isomorfismo

(donde los elementos pueden variar mientras se preserve la estructura); pues ellas

no constituyen la esencia de la representación, pudiendo existir relaciones más profundas

entre un objeto y otro.30 Desde el punto de vista matemático, el homomorfismo se refiere a una representación

que preserva la estructura entre dos conjuntos algebraicos, sin necesidad de una correspondencia

uno-a-uno, es decir, que no todos los elementos de un conjunto A deben ser necesariamente

proyectados en un conjunto B.31 Esto requiere que haya correspondencia entre las propiedades (simetría/asimetría,

reflexividad/irreflexividad) y las operaciones (relaciones entre los elementos) de

los dos conjuntos; aunque no sea necesario que se mantengan las mismas operaciones,

por ejemplo, la adición puede proyectarse en multiplicación.32 De esta manera es posible ampliar las relaciones de oposición a las que alude Foucault

(lo que está a la derecha, está a la izquierda; lo que está arriba, está abajo; lo

que está oculto, está visible), por medio de un juego donde las propiedades de la

forma de un conjunto no sólo reaparecen —invertidas o no — en las formas del otro,

sino en el modo en el que se articulan dichos elementos. Al tomar ejemplos de la cerámica

aquí estudiada obtenemos la similitud que existe entre una línea recta, articulada

por elementos curvos y una línea curva, articulada por elementos rectos, o lo que

es lo mismo. O la relación entre una línea recta continua articulada por elementos

angulares discontinuos y elementos angulares discontinuos, articulados cada uno mediante

una línea recta continua.

La policromía de la cerámica de Casas Grandes se limita al uso de dos pigmentos sobre

la pasta o el engobe, de modo que en cada pieza sólo se presentan tres colores, a

menudo ubicados dentro de las variaciones de un tono rojizo o café: el claro, que

va de crema a ocre; el medio, que presenta un rojo más oscurecido o cobrizo que el

rojo puro; y el oscuro, que varía de café a negro, es decir, que las diferencias se

perciben en la categoría de intensidad luminosa, más que de tonalidad. Tan sólo el

análisis de esta tricotomía podría abarcar un estudio independiente, me restrinjo

a exponer los tres usos principales que identifiqué, los cuales pueden convivir en

una misma pieza. 1) el rojo designa o limita el borde de la vasija (Figs. 27, 28, 33, 35) o una sección del espacio pictórico (Figs. 21 y 22), mientras el resto del diseño puede o no hacer uso de dicho color. Dejo abiertas

las posibilidades de que en este caso el rojo pueda sugerir tanto una abertura, como

delimitar el espacio de manera más incisiva, es decir ideal, absoluta;33 2) el rojo y el negro rellenan superficies distintas. Aquí los dos colores tienen

la función de acentuar la diferencia entre dos elementos que por su propia forma

ya eran disímiles. Esto produce los muy conocidos juegos ambiguos entre fondo y figura;

característicos de esta cerámica, pues un color puede intervenir como figura en relación

con uno o como fondo en relación con el otro (Figs. 23, 27 y 29); 3) el rojo y el negro rellenan superficies semejantes. En este caso los dos colores

mantienen la misma relación con el fondo, su uso tiene la función de diferenciar

espacios que parecían iguales (Figs. 17, 19, 26, 32).

Ahora el artista no sólo cuenta con las variaciones entre formas escalonadas y espirales

para diferenciar, sino que se vale del color para construir distintos intervalos compuestos. Al advertir esta vinculación o más correctamente “indisociabilidad” entre

forma y color,34 la novedosa incursión de policromía en la cerámica (que vimos está ligada a un momento

histórico) no emerge como un simple agregado a los diseños, sino que éstos son impensables

sin la intervención de tres colores; especialmente me refiero al Ramos polícromo que

equipara en número al corpus de estudio (33 piezas).35 Es sugerente que a pesar de que existen piezas de este tipo que carecen de rojo,

siempre se recurre a un tercer término conformado por un entramado negro-crema.

También se observó que el borde rojo podía delimitar o contener el espacio biese

articulado a su vez por los tonos antagónicos oscuro-claro. Si se concibiésemos una

analogía con la composición espacial antes vista, donde se planteó una sucesión infinita,

en la que cada parte remite a la totalidad, y donde un elemento con el mínimo de articulaciones

repite la estructura de uno con mayor número, es posible suponer que el uso de los

tres colores implica plenamente estos conceptos, pues el rojo (con relación a los

otros dos, no por sí mismo) insinúa nuevas articulaciones inclusive en elementos que

carecen de segmentación. Es significativo que las superficies demasiado grandes siempre

se rellenan de rojo, nunca de negro ni crema (Figs. 20, 23), como si este espacio no necesitara más segmentación al ser un elemento híbrido.

Al observar con detalle el diseño de cada pieza se descubre un número de particularidades

en sumo reveladoras; lamentablemente me vi en la necesidad de exponer tan sólo una.

Se trata de una gran olla de cuerpo curvo-convergente y base convexa exhibida en el

Museo Nacional de Antropología, que guardaba los restos de un posible gobernante,

dentro de una habitación oculta en el Montículo de las Ofrendas (Unidad 4) (Figs. 11 y 19). Su composición sorprende por el rigor geométrico, pues carece de toda imagen figurativa.

Conforme se examina esta pieza la aparente heterogeneidad de sus formas se traduce

en una sobria armonía organizada con precisión matemática. Su diseño pictórico se

sometió al método de clasificación antes descrito, con el fin de obtener la desarticulación

de sus partes (Fig. 12). Indico con la letra A (mayúscula o minúscula) los elementos quebrados o angulados que dividen el espacio

en dos, y con la letra B (b) los espacios que resultan de dicha segmentación. Los números 1 y 2 indican si hay

variaciones del mismo elemento.

11.

Casas Grandes, urna funeraria tipo ramos polícroma. Museo Nacional de Antropología.

Foto: Diego Flores Olmedo. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

12.

Segmentación del diseño pictórico de una vasija de Casas Grandes (Fig. 11). La letra a indica los elementos angulados que dividen el espacio, la letra b, los espacios que resultan de dicha segmentación. Los números indican variaciones

del mismo elemento. Tabla: Georgina Parada.

13.

Casas Grandes, olla tipo ramos polícroma. Bodegas del Museo de las Culturas del Norte.

Foto: Georgina Parada. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada por

el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

14.

Proyección polar de una vasija de Casas Grandes (Fig. 31). Se observa cómo la banda escalonada se transforma en dos curvas. Dibujo: Georgina

Parada.

15.

Casas Grandes, vasija-efigie tipo ramos polícroma. Museo de las Culturas del Norte.

Foto: Georgina Parada. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada por

el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

Este método permite observar claramente las correlaciones entre las partes. Así se

obtiene que la banda quebrada A corresponde con A.2.a y en cierta medida con A.1.a.

El subconjunto B reaparece en A.1.b y A.2.b, pues los tres poseen triángulos escalenos

sucedidos uno tras otro, con su repetición girada 180º. El conjunto completo (A-B)

puede encontrarse tanto en A.2, como en A.2.a.1.

¿Qué sucede con las figuras triangulares constantes en toda la cerámica? Si se observa

el grupo B.1, la división en nuevos triángulos no es simultánea, surgen a lo largo

de la banda blanca que se enrosca en espiral. Si se imagina esta figura desenrollada

no es más que el mismo elemento quebrado con formas angulares en su interior, de modo

que, bandas quebradas y triángulos se segmentan por la misma sucesión de pequeños

triángulos, pero su diferencia reside en el movimiento. En el primer caso los triángulos

se proyectan hacia los extremos, en el segundo, se configuran en espiral hacia el

interior (o del interior hacia afuera).

Un vistazo a otras vasijas muestra cómo las articulaciones de A y B admiten una serie de variantes sin perder la esencia de su estructura (Fig. 13). Por ejemplo, la sucesión de triángulos, que aparece dentro de las bandas quebradas,

puede intercambiarse por círculos, líneas, formas escalonadas o espirales dobles (Figs. 16, 20, 21 y 35, respectivamente), conservando la misma idea de ritmo; o bien, las espirales curvas

pueden volverse angulosas (Fig. 22).

Parte de la perfección que le atribuyo a esta pieza (Fig. 11) es una característica que no he encontrado en ninguna otra. En ella los dos triángulos

cercanos a la boca no son idénticos, lo mismo sucede con los contiguos a la base,

mantienen la forma pero los colores se invierten. La imagen idéntica surge cuando

se gira 180º, por lo cual presenta una simetría puntual, descrita en la sección de

la arquitectura, que aparece tanto en sentido longitudinal como transversal (en B,

de la Figura 12, los dos triángulos superiores mantienen esta simetría con los inferiores; o bien,

los dos de la derecha con los de la izquierda). Esta simetría es propia de la greca

escalonada. En un exhaustivo trabajo sobre la composición gráfica de este elemento

se muestra cómo la figura y su repetición producida automáticamente como fondo no

mantienen un eje de simetría sobre el plano, lo cual produciría una imagen tipo espejo,

sino que proviene de una tercera dimensión que lo atraviesa, es un eje de rotación.36 Una imagen creada de esta manera mantiene tal cual el orden de sus partes, pero cambia

su dirección. No es insignificante que esta simetría encuentre su construcción plena

en una superficie convexa, casi esférica, como la olla. En una esfera cada punto presupone,

sin excepción, su antípoda, es decir, un punto diametralmente opuesto. La repetición

de diseños girados 180º en toda la cerámica de Casas Grandes parece responder a esta

propiedad intrínseca del soporte. En esta vasija se presenta una simetría asombrosa,

pues cada elemento atraviesa su centro real, el del espacio contenido, y reaparece

invertido en el otro lado. De nuevo nos encontramos con un centro invisible sobre

la superficie, pero que domina silenciosamente la composición en su totalidad.

Ya mencioné que cada segmento del diseño está sujeto a las mismas leyes, por tanto,

la simetría puntual se repite en todos los niveles. En una escala más pequeña el centro

imaginario se transfiere del interior del volumen a la superficie (por ejemplo, A.2

de la Figura 32). La imagen, al repetirse, puede conservarse idéntica o admitir las más ingeniosas

variaciones, mientras se mantenga la relación de homomorfismo que describí con anterioridad.

No existe un solo elemento en sus diseños que pueda aislarse de la totalidad. Aquéllos

se entrelazan unos con otros formando caminos que se enrollan hacia distintas direcciones,

vinculándose en un orden muy distinto al de su ubicación sobre la superficie de la

cerámica, si ésta se piensa como un sistema de coordenadas. En otras palabras, la

relación entre los objetos deviene más significativa que el propio objeto representado.

Obsérvese la imagen más característica de la cerámica a la que ya hice mención: los

dos elementos escalonados, negro y rojo, inscritos en un rectángulo. Pictóricamente

se representa de dos modos distintos: uno en el que las dos figuras escalonadas se

unen con la misma greca o espiral que los rodea, y otro en el que cada una se relaciona

con una espiral independiente (las vasijas de las Figs. 16 y 25 presentan ambas versiones). En arquitectura también se vio cómo estos elementos pueden

o no estar conectados.

Antes de terminar con la pieza elegida, muestro un ejercicio que no obstante su simpleza

sorprende por la trascendencia de los resultados. Me refiero a la proyección polar

de la olla en vez de la proyección longitudinal que había utilizado, con el fin de

observar qué pasaría si el diseño no se mirara por medio de un recorrido lineal, sino

desde el centro superior hacia afuera, como se muestra en la Figura 14. Encontré que la banda escalonada que recorre toda la superficie no es más que la

figura formada por dos curvas opuestas (a manera de dos letras P invertidas) tal como

aparece en otras piezas (Figs. 17, 25). Stricto

sensu se trata de dos helicoidales (curva en tres dimensiones) divergentes, pues geométricamente

el espacio pictórico de la vasija es una superficie curva bidimensional.37 En un espacio de tales características cada recta (camino más corto entre dos puntos)

es en realidad la línea de menor curvatura, la sección de un círculo máximo o geodésica.

Debido a que la curvatura de la vasija no es homogénea, toda línea (mientras no sea

absolutamente horizontal), en vez de ser un semicírculo, será sin excepción una espiral

o hélice. Este hallazgo, en apariencia simple, tiene significativas repercusiones

y resulta imprescindible tenerlo presente al atender las conclusiones; demuestra que

las diferencias y semejanzas entre formas curvas y escalonadas sólo existen con relación

al punto donde se transfiere la visión.

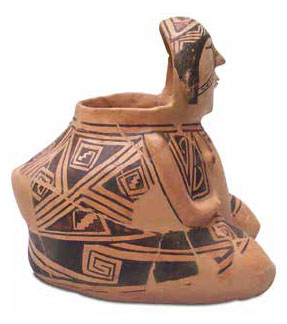

No toda la cerámica de Casas Grandes ostenta el mismo grado de estilización. Son conocidas

sus vasijas de formas humanas, animales e inclusive vegetales; y la representación

bidimensional de animales restringida exclusivamente a aves y serpientes.38 La articulación de estas piezas responde a las mismas leyes de la vasija antes vista,

siempre se presentan las correspondencias entre el todo y las partes, sin excluir

elementos figurativos como animales o rostros humanos.

El diseño de estos últimos se configura con las mismas prácticas de variación entre

formas curvas y anguladas, e introducción de ritmos y direcciones. En la vasija-efigie

femenina (Figs. 15 y 30) la pintura facial se conforma por dos bandas con puntos intermitentes, las cuales

no discrepan mucho de la banda con círculos de otras piezas. La gran diferencia del

diseño de los rostros radica en que presentan una simetría bilateral (reflexión especular)

propia de la naturaleza y no puntual, la cual abunda en la mayor parte de los diseños

de Casas Grandes y en cierto grado es poco natural.39 La simetría bilateral nunca aparece sobre la superficie lisa de la vasija, sólo en

las que tienen un modelado tridimensional, como cabezas animales y humanas, aunque

apenas estén sugeridas como en la Figura 33. Por alguna razón significativa la simetría puntual (giro de 180º) es “indisociable”

del volumen no articulado, del espacio indefinido; la bilateral, del espacio articulado

o definido.

No creo que haya una intención de retratar o evocar el rostro o el cuerpo humano,

tal acercamiento puede ser mejor expresado como un devenir-hombre, pues la vasija

toma algo de éste sin perder sus cualidades propias.40 Conclusiones semejantes pueden hallarse en los elementos zoomorfos. Dentro del triángulo

opuesto al rectángulo con escalera doble a menudo aparece una imagen semejante a un

pájaro, o aquella interpretada como cabeza de guacamaya. Este devenir-ave puede estar

en distintos grados de estilización. En algunos casos la figura es independiente del

exterior (las patas del pájaro de la Fig. 21 están separadas de las bandas concéntricas, pero en cierta medida las evocan), en

otras se fusiona con las formas espirales de las cuales proviene (Fig. 34), es decir, aparece ligada a los elementos que antecede o precede, es un instante

temporal entre el continuo juego entre dos movimientos disímbolos: el que se proyecta

a los extremos y el que se desarrolla hacia el interior.

Podrá objetarse que existen animales representados de modo relativamente realista.

La Figura 24 contiene una imagen muy exacta del coralillo falso, ¿buscaba el artista evocar al

animal en sí?, lo creo muy poco probable, pues se sabe que la mayor parte de las serpientes

de la cerámica no corresponde a especies del mundo natural.41 La razón de que dicha serpiente esté representada, y no otras, tal vez responde a

que el maravilloso diseño de su piel (triángulos rojos y negros enfrentados y separados

por bandas blancas) se aproxima asombrosamente a la plástica de su cerámica.

¿Qué sucede con la representación de la figura humana? Tengo conocimiento de una sola

pieza en la ciudad de Casas Grandes que exhibe una figura bidimensional de un hombre

(Fig. 18).42 VanPool la considera una posible representación de un chamán o sacerdote en proceso

de metamorfosis.43 Sin intención de discutir su hipótesis, me interesa reiterar su forma: el torso es

una figura alargada donde se suceden tres imágenes parecidas al signo de numeral (#)

con un círculo al centro (a su vez esta figura se encuentra invertida en los triángulos

inferiores, el círculo “contenido” se vuelve “contenedor”), los brazos, a manera de

banda, ciñen dos espacios triangulares opuestos, el perfil de la cabeza es una línea

escalonada, y, por último, el tocado no es más que una espiral fusionada a la cabeza

escalonada.

No niego que estas imágenes sean inequívocamente hombres, aves y serpientes, pero

dudo que su verdadera intención fuese aludir a ellas, pues no retratan una existencia

previa, sea real o imaginaria. A propósito del caracol, Paul Westheim cuestiona si

el uso reiterado de este ornamento en el arte precolombino se justifica, no en el

objeto mismo, sino en la formación extraordinaria que posee.44 Wilhelm Worringer, más directo que su alumno, opina simplemente: “el ornamento vegetal (en este caso cualquier elemento natural) no reproduce originalmente

la planta misma sino la ley a que está sujeta su formación exterior.”45 Habría que preguntarse más bien por qué estos elementos son depositarios de los principios

trascendentales que el arte de Casas Grandes eternizó. Pero dichos elementos sólo

se utilizan cuando se cumplen ciertas condiciones dentro de un sistema. Resulta revelador

que la cerámica exhiba un repertorio considerable de animales representados volumétricamente,

como felinos, tortugas, osos, marsupiales, peces, roedores o lechuzas; pero que no

figuren en dos dimensiones, reservadas tan sólo a aves y serpientes.46 A esto puedo agregar que formas de estructura radial, como calabazas y cruces, no

se representan en dos dimensiones, pero sí en volumen (Fig. 29). ¿Qué estructura y leyes internas veían en estos objetos que cumplieran las necesidades

compositivas en una dimensión pero no en otra; y viceversa? Por obvias razones, el

volumen de la cerámica sí acepta la simetría radial y axial, y por tanto, a los animales

y objetos con dicha simetría, pero vimos que la superficie sin articulaciones respondía

a otras necesidades. La serpiente es poco identificable de frente, su mayor expresividad

se percibe de perfil o desde arriba, es decir, desde su vista asimétrica. Del mismo

modo el ave, al carecer de cuatro patas, produce un perfil asimétrico, donde la redondez

de la cabeza se contrapone a la rectitud del cuerpo y cola, más acorde a los diseños

ostentados sobre la superficie no articulada.

La aproximación de estos animales con escaleras y espirales no puede explicarse por

simple semejanza formal, pues ni un ave posee aquellas formas, ni precisamente una

serpiente, ya que las adquiere sólo por medio del movimiento. Este concepto devela

la verdadera relación entre las imágenes figurativas en la cerámica y los famosos

montículos “zoomorfos” (Figs. 1f, g y h), cuya identificación como indiqué, es incierta, pero también se reducen al movimiento.

En un principio se dijo que la composición pictórica de la cerámica destacaba por

la falta de centralidad. En realidad posee innumerables centros, si se considera que

todos los diseños invertidos 180º se generan a partir de un centro imaginario. Esto

evoca en cierta medida el trazo de algunas espirales, pues cada sección de arco deriva

de distintos focos (recuérdese que todas las líneas sobre la cerámica son espirales

o hélices). La consecuencia inmediata que observo es la evasión o la indiferencia

a englobar un espacio único, ya sea terrestre o imaginario, donde pueda darse el acontecimiento.

Al carecer de un punto regulador, desaparece todo orden jerárquico entre elementos

pictóricos, además de disolver el contraste entre lo externo y lo interno. Por supuesto

la vasija tiene un sólo centro volumétrico, pero mantiene la misma distancia y relación

con cualquier punto de la superficie, por tanto, sólo reitera la igualdad entre términos.

También existen los bordes de la vasija que definen el espacio pictórico como una

totalidad, pero es posible que no indiquen un límite o final. En la mayoría de los

diseños las bandas blancas (o líneas negras, según se prefiera ver), enroscadas en

espiral, se cortan cuando llegan al borde superior o inferior, simulando propagarse

hacia un espacio imposible de representar, vinculándose quizá, con el lado contrario.

Puede apreciarse mejor en la Figura 14, imagen que ha revelado que sus diseños tienen múltiples realidades: son proyecciones

distintas de una idea mayor, restringida a una superficie que necesariamente presenta

un borde o límite en la boca de la vasija; del mismo modo que un cuadrado, un rectángulo

o un hexágono son proyecciones reducidas de un cubo.

Es probable que los creadores de estas piezas no concibieran una separación tajante

entre lo que nosotros clasificamos como dimensiones del espacio, pues las combinan

indistintamente: los puntos nunca son adimensionales, pues siempre se suceden formando

líneas; éstas juegan ambiguamente con el fondo confundiéndose con un elemento de dos

dimensiones; y las superficies se ven afectadas por la tridimensionalidad de la olla.

En otras palabras todo elemento pictórico participa de una dimensión mayor a él.

Conclusiones: correlación entre el diseño pictórico y la arquitectura

Este ensayo develó cómo la plástica de Casas Grandes se sujeta a la unicidad espiral-escalera.

Westheim ve en estos dos elementos formales dos movimientos antagónicos,47 en Casas Grandes los dos elementos no operan uno frente a otro, sino que evocan un

punto de contacto. Ambos son construcciones lineales que pueden continuarse al infinito

por cualquiera de sus extremos sin perder la esencia que los define: una sección cualquiera

contiene la forma del todo. Oscilan entre dos dimensiones, pues abarcan virtualmente

una superficie o un espacio volumétrico sin necesidad de delimitarlo. Se distinguen

en que los ángulos o segmentos de curva de la espiral giran siempre en la misma dirección,

mientras que en la escalera se alternan entre dos direcciones.

La forma espiral y la escalonada son proyecciones distintas de lo mismo,48 expresan diferencias transitorias, no oposiciones; significado reiterado tal vez

con el cromatismo de la cerámica. Si en la greca escalonada mesoamericana la fuerza

destructora de la espiral empuja la ascensión de la escalera “hacia el nivel de donde

partió”,49 en Casas Grandes esta alternancia de fuerzas se traslada a un nivel inusitado. Cuando

la espiral termina continúa desde su extremo la nueva línea escalonada, y de ésta

emerge una nueva espiral. Del mismo modo no hay antagonismo cuando los peldaños de

una figura escalonada pueden configurarse por medio de espirales. Estamos ante una

imagen que se contiene infinitamente, aunque pueda tomar diversas formas. Es, de

manera simultánea, contenido de un elemento mayor y contenedor de uno menor; una construcción

fractal que no obedece a semejanzas, sino a similitudes más profundas. En vista del

peculiar modo de llevar a cabo este concepto habría que repensar la aserción de Braniff

sobre la posibilidad de que la greca escalonada en el norte de México haya conservado

un sentido más cercano al original, ya perdido en Mesoamérica,50 aunque no menciona cuál podría ser. Al menos en Casas Grandes espiral y forma escalonada

se presentan como variaciones de un mismo tema, contenidas una dentro de la otra,

cuyas diferencias radican, si se me permite la expresión, en la “relatividad” del

movimiento del observador.51

Uno de los primeros aspectos que destaqué en el urbanismo fue la alineación de elementos

arquitectónicos, especialmente aquellos montículos que se sucedían a ritmo y espaciamiento

constante, como las estaciones en una procesión. Estos elementos se extienden de manera

indefinida sin intención de envolver un espacio o evocar imágenes específicas desde

determinadas ubicaciones estáticas. En su lugar, establece un dinamismo, donde el

movimiento se superpone al acontecimiento sujeto a un espacio físico. Dentro de los

elementos que componen esta “procesión” no están excluidos aquellos que se hallan

fuera de la ciudad propiamente dicha, como la estructura espiral sobre el cerro; de

hecho ¿no son los mismos cerros y atalayas, así como su sistema de comunicación, parte

del mismo concepto de sucesión trasladado a un mayor tamaño? 52 Esta representación va más allá de la simple recreación de una geografía física,

el que se encuentre en otras manifestaciones artísticas demuestra sus raíces en las

categorías profundas del pensamiento. Regresando a los pequeños elementos repetidos

a lo largo de las bandas quebradas de la cerámica, además de enfilarse en una diagonal,

¿no indican la misma predominancia de movimiento y ritmo dentro de un elemento, la

greca escalonada, cuyos ángulos ya contienen estas nociones?

A diferencia de las estructuras públicas que crecen y se proyectan hacia el exterior,

en la vivienda los espacios también se suceden uno a otro, pero se dirigen hacia un

punto cada vez más interno. Respecto a otro de los procesos compositivos de la pintura:

los triángulos, que a su vez se segmentan en nuevos triángulos, siguen un orden de

sucesión también en dirección al interior. Las diferencias observadas al confrontar

el espacio público y el habitacional (abierto/cerrado, libre/rígido, disperso/comprimido)

no son tan amplias si se subyugan a la noción de movimiento. Recuérdese el descubrimiento

en la Figura 34, con tan sólo cambiar la dirección de la mirada, lo cual es posible traducir al espacio

habitable: si me muevo acorde a mi entorno, éste se percibirá como un espacio continuo,

símil; si el movimiento no es el mismo que el de mi exterior, éste aparecerá discontinuo,

opuesto.

Cabría recordar la organización descentralizada tanto del urbanismo como de la cerámica,

pues es una característica clave para entender la relación entre los dos modos de

concebir el espacio. Los elementos plásticos se desenvuelven sin acatar leyes propias

de la organización espacial, conceptos como arriba/abajo, lejos/cerca, periférico/central,

se vuelven inútiles para definirlos. Por el contrario está la predominancia de adverbios

temporales como antes/después, sincrónico/diacrónico. La composición se construye

a lo largo de un orden cronológico, podría afirmarse que todos los diseños evocan

sucesos,53 inmersos en una especie de eternidad, pues no presentan ni punto de inicio ni final.

Del mismo modo, los supuestos diseños figurativos parecen suspendidos entre dos realidades,

sin posibilidad de discernir si corresponden al mundo animado o al puramente geométrico.

La supremacía de representar un aspecto temporal del mundo, más que espacial, dirige

a los probables dominios del mito, y por consiguiente, al ritual.

Para Cassirer el verdadero mito nace cuando el hombre atribuye conceptos temporales

(nacimiento, devenir, vida) a la figura de los dioses. La primacía de la acción es

tal, que es ella, investida en las formas del culto y el ritual, el origen y fundamento

del mito.54 Mirar el espacio arquitectónico mediante el análisis pictórico, y viceversa, permitió

comprender que es la actividad, y por ende el ritual, la que se encuentra inmersa

en ambos soportes artísticos. Pero esta ritualidad no debe comprenderse en absoluto

ajena al modo normal de vida, pues “la fuerza del sentimiento religioso se manifiesta

precisamente en que abarca la totalidad indivisa del ser y del actuar, sin excluir ninguna esfera de la existencia físico-natural,

penetrando hasta sus elementos fundamentales y originarios”.55 De este modo tanto la pintura como la arquitectura de Casas Grandes, al igual que

el ritual, actúan como medio,56 su plástica no es representación objetiva de la realidad, sino el culto mismo, el

reflejo directo de la conciencia de un pueblo en un determinado momento de su historia;

cada una con sus recursos y materiales propios del ámbito en el que operan.

Lamentablemente el conocimiento de sus rituales se limita a los despojos, como los

muy citados entierros de aves decapitadas, que en nada traslucen la integridad del

rito que seguirá siendo desconocido a nuestros ojos, pero cuyo fondo reside en las

manifestaciones que sí se conserva. A partir de sus elementos plásticos el arte de

Casas Grandes habla sobre la inexistencia de conceptos de inicio y final en el universo

religioso de sus habitantes. El mundo no es comprendido como una totalidad absoluta,

sino con relación al movimiento del hombre. Rehúye de la unidad (y por tanto de la

dicotomía) a favor de la multiplicidad, pues evita sujetarse a un espacio y tiempo

absolutos. Todos sus elementos tienen la capacidad de generar nuevas formas, nuevos

espacios. Punto, línea y superficie no existen, salvo como transición entre una forma

y otra. ¿De qué rituales habla esta inherente mutabilidad? ¿Recuerdos de un pasado

nómada, o persistencias de vida nómada en el presente?