En el norte de la península de Yucatán no hay muchos conventos franciscanos que alberguen

pintura mural. Más aún, en cada uno de estos edificios religiosos hay pocas pinturas

y, en ocasiones, sólo fragmentos que no corresponden al mismo mural. Ambos rasgos

han dificultado la posibilidad de establecer relaciones incluso entre pinturas que

se encuentran en un mismo convento. Esta situación es el resultado de diversos factores

ambientales, como la humedad presente en la región, y las circunstancias históricas

como la guerra de castas y el proceso de secularización que sufrieron los conventos.

Otro rasgo que caracteriza a la pintura de esta región es que la mayoría es polícroma,

a diferencia de otros lugares, como por ejemplo, el centro de México, donde la mayor

parte de los conjuntos de murales conservados exhiben la técnica de la grisalla. Por

su parte, los murales de la península de Yucatán muestran diversas paletas de color:

desde las más limitadas que emplean sólo dos o tres colores hasta las más amplias

que incluyen toda la gama.

Además, los murales se han sometido a pocas intervenciones en las cuales han participado

algunos restauradores. En la década de los ochenta, la región recibió al primer equipo

de especialistas en restauración, encabezado por Miguel Ábrego, quien se encargó de

descubrir y estabilizar la pintura mural de los conjuntos conventuales más representativos

de la región como San Miguel Arcángel (1549), en Maní, y Santa Clara de Asís (1567),

en Dzidzantún. Por diversas razones, este proceso se interrumpió algunos años, sin

embargo, al final de la década de los noventa, la restauración de la pintura mural

la retomó Fernando Garcés Fierros, quien se encargó de distintos conjuntos muralísticos

de diferentes conventos, proceso que estuvo a su cargo hasta 2011. El hecho de que

la mayoría de las intervenciones se hayan llevado a cabo por el mismo especialista

presenta algunas ventajas: es posible conocer el estilo que caracteriza su trabajo

y eliminarlo, en la medida de lo posible, para poder observar y estudiar la pintura

original. La uniformidad en los procedimientos es otra de las ventajas con las que

contamos, Garcés Fierros, por ejemplo, realizó los respectivos levantamientos fotográficos

que documentan el aspecto que tenían los murales antes de su intervención y en sus

dictámenes explicó la técnica a la que se sometieron los murales.

A pesar de que en la actualidad es posible visitar y apreciar la gran mayoría de los

conjuntos de murales, el acceso a algunos de ellos sigue siendo complicado, éste es

el caso de la iglesia de la hacienda de la Blanca Flor, en Campeche, la de San Bernabé,

en Pencuyut o de la de San Antonio de Padua, en el poblado de Xocnaceh, lo cual dificulta

la documentación de los cambios que estos recintos han sufrido con el paso del tiempo,

así como la problemática para someterlos a cualquier estudio prolongado.

Sin duda, el planteamiento del estado actual de la pintura mural del norte de la península

de Yucatán revela muchos de los aspectos que aún están pendientes por estudiar; al

respecto este trabajo se aboca primero a presentar y describir los murales que sobreviven

en el convento de Santa Clara de Asís, en Dzidzantún, pinturas intervenidas durante

2011. En la mayoría de los casos el procedimiento incluyó la consolidación de los

enlucidos y la reintegración de grandes extensiones de la capa pictórica, lo cual

aseguró el aspecto uniforme que actualmente tienen. Por otro lado está relacionado

con una característica que dichos murales presentan: antes de la intervención de Garcés

Fierros en 2011 muchos mostraban faltantes suficientes en sus enlucidos y en la capa

pictórica para determinar que las pinturas no se ejecutaron al mismo tiempo y para

establecer, en algunos casos, un orden de elaboración, la paleta de color empleada,

el tema representado y las decoraciones preferidas.

El aspecto uniforme de la pintura mural actual es razón suficiente para investigar

su apariencia anterior y para tratar de reconstruir el orden de su ejecución. La documentación

y comprensión de un orden, al menos parcial, en la ejecución de la pintura mural de

este convento, constituye un punto de partida para el desarrollo de otros estudios

de diversa naturaleza, por ejemplo, los que se centran en aspectos específicos como

la iconografía o la función de las pinturas, o aquellos que explican las relaciones

o los vínculos con otros conjuntos muralísticos localizados en otros edificios religiosos

franciscanos. Además, la cantidad de detalles incluidos en las descripciones también

permite emplear estas etapas para inferir algunas características de las decoraciones

que, por diversas razones, ya no existen.

En este estudio se analizarán las similitudes entre la pintura del convento de Santa

Clara de Asís en Dzidzantún y algunos murales en el ex convento de San Miguel Arcángel,

en Maní, con el fin de establecer que la pintura mural que existe en el primer edificio

religioso es representativa de la decoración mural de los conventos de la región.

Asimismo, se estudiará el parecido que tienen algunos murales del convento de Santa

Clara de Asís, en Dzidzantún con algunas pinturas localizadas en diversos conventos

del centro de México, por ejemplo, el convento franciscano de San Miguel Arcángel,

en Huejotzingo, Puebla, y el agustino de San Miguel Arcángel, en Ixmiquilpan, Hidalgo,

con el fin de evitar presentar el caso de la pintura mural franciscana de la península

de Yucatán como un fenómeno aislado; finalmente se abordarán algunas explicaciones

sobre el significado de los elementos que se reiteran con mayor frecuencia como, por

ejemplo, los monogramas y las armas de Cristo, entre otros.

Conjuntos murales

La mayoría de los conjuntos de murales que sobreviven en los conventos franciscanos

del norte de la península de Yucatán son pequeños y fragmentados. Además, debido al

clima de la región que presenta altos índices de humedad, muchas de las pinturas muestran

un deterioro acelerado y continuo. Estas situaciones hacían casi imposible identificar

los temas representados y, en consecuencia, las relaciones existentes entre diferentes

escenas localizadas en un mismo recinto, y las características materiales más representativas.

Todas estas carencias, en conjunto, impedían determinar los rasgos más generales de

la pintura mural de cualquier convento y, en particular, la reconstrucción del orden

de ejecución más simple. Esto último limitó la posibilidad de establecer similitudes

y diferencias entre pinturas murales pertenecientes a diversos edificios religiosos,

por ejemplo, las relativas a los temas y la paleta de color. Tampoco era factible

comparar fragmentos de murales para encontrar semejanzas ornamentales entre pinturas

localizadas en diferentes conventos.

El descubrimiento entre 1983 y 19851 de la pintura mural del convento de Santa Clara de Asís, en Dzidzantún, cambió el

panorama anterior porque ahí existía un conjunto numeroso de murales. Los fragmentos

que faltan hoy día en los muros indican que las pinturas se distribuyeron en diversos

encalados, lo cual demuestra su pertenencia a diversas etapas de ejecución además

de que sus dimensiones permiten la identificación y determinación de los temas representados,

la paleta de color empleada, la ornamentación preferida y las proporciones de las

pinturas murales ubicadas debajo de la capa exterior. Todo lo anterior facilitó e

hizo posible identificar y definir las etapas que integraron la secuencia.

La intervención de 2011 puso al descubierto nuevas pinturas que proporcionaron información

útil para precisar algunos detalles de la secuencia planteada, relacionados sobre

todo con la ornamentación preferida en cada una de las diferentes etapas y con los

cambios que experimentó la relación entre la pintura y la arquitectura. Este trabajo

se centra en la presentación de una secuencia integrada por cuatro etapas y de los

rasgos que caracterizan a cada una de ellas.

Antes de abordar el tema mencionaré que la ornamentación arquitectónica de este edificio

religioso es más abundante y de mejor calidad que la exhibida en el resto de los conventos

franciscanos de la península de Yucatán. Estas características probablemente se transmitieron

también a la pintura mural, por lo cual su factura es más destacada, la cantidad de

murales más numerosa o su proceso de renovación más continuo, es decir, las condiciones

arquitectónicas del convento de Dzidzantún sugieren que sus murales son un ejemplo

de los mejores ciclos pictóricos de la región. De ser así, se desconoce todo lo relacionado

con la factura de los ciclos pictóricos de menor calidad, es decir, quizá la pintura

mural del convento de Santa Clara centra las investigaciones en el extremo más favorable

y beneficiado de la producción muralística, lo cual dificulta la reconstrucción de

cualquier situación promedio.

Por último, es importante señalar que Santa Clara de Asís es el único edificio religioso

del norte de la península de Yucatán que fue cabecera de doctrina y el cual conserva

un número adecuado de murales en buen estado para esbozar o reconstruir el aspecto

que algunos ciclos pictóricos debieron haber exhibido en la Provincia de San José

de Yucatán.2

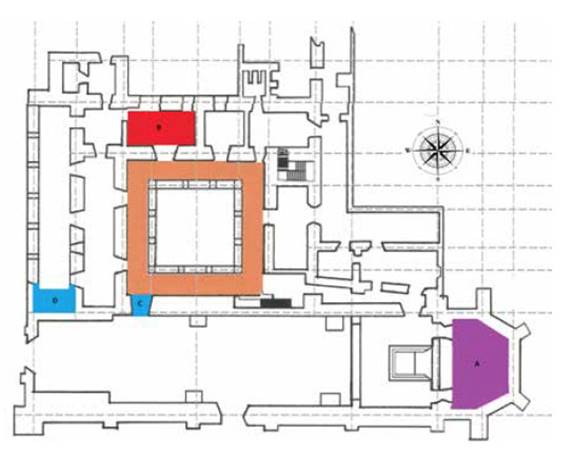

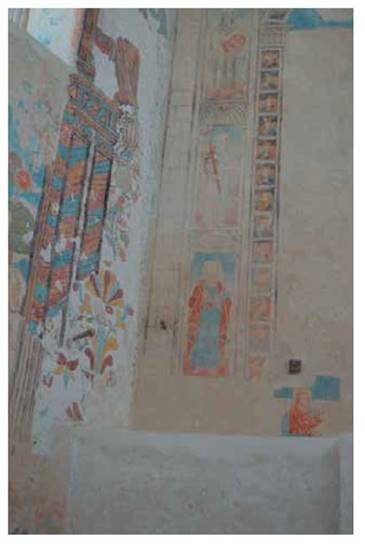

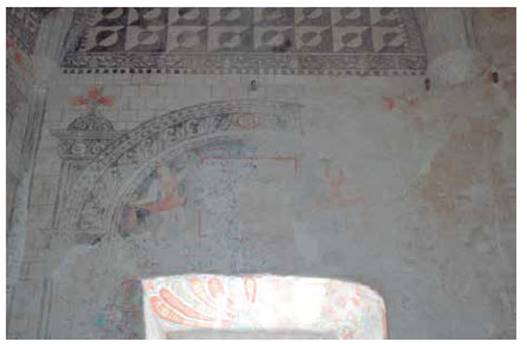

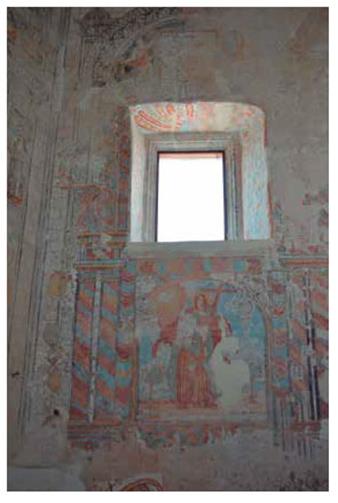

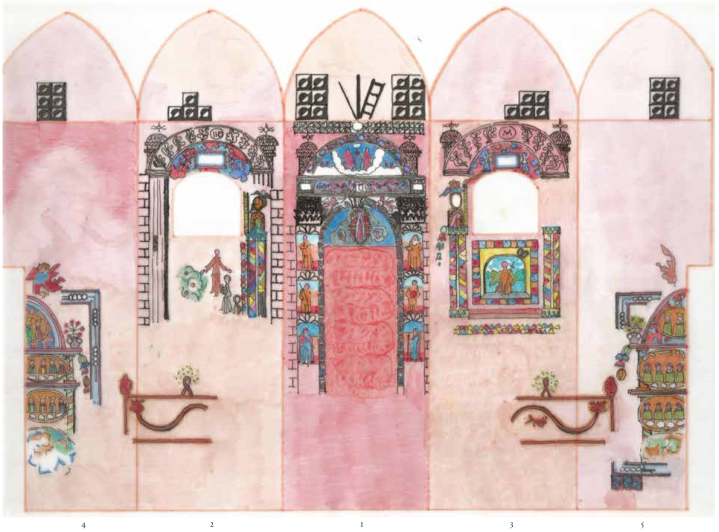

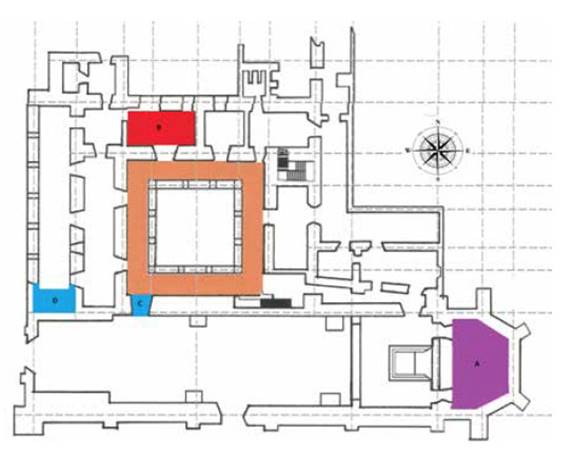

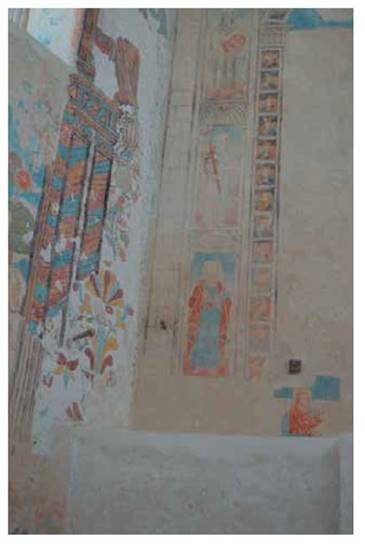

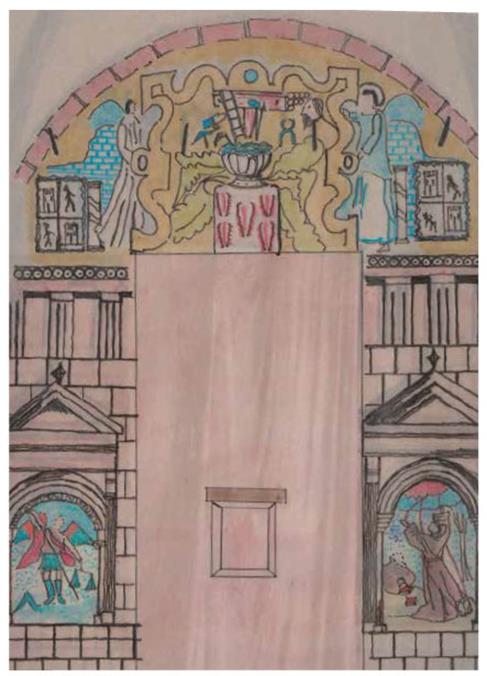

Sobre la localización de la pintura mural

La pintura mural que se considerará en este trabajo se localiza en el ábside3 de la iglesia; en las bóvedas de cañón corrido que techan el claustro bajo y los

recintos del ala norte; en el vano de la puerta que comunica el claustro con la nave

de la iglesia y en el muro sur de la portería del convento (Figs. 1a-d). Hasta antes de la intervención de 2011, las diferentes superposiciones de enlucidos

y lechadas de cal indicaban que la pintura correspondía a diferentes periodos. Además,

la mayor parte no se había trabajado, lo cual permitió identificar algunos aspectos

originales que fueron de utilidad para la reconstrucción de una secuencia.4

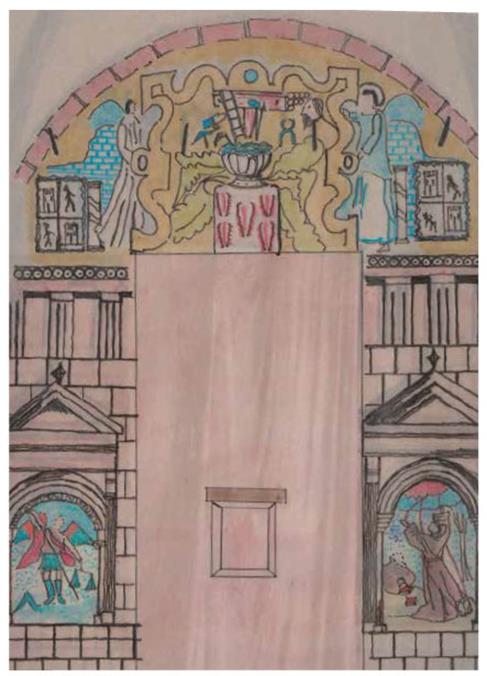

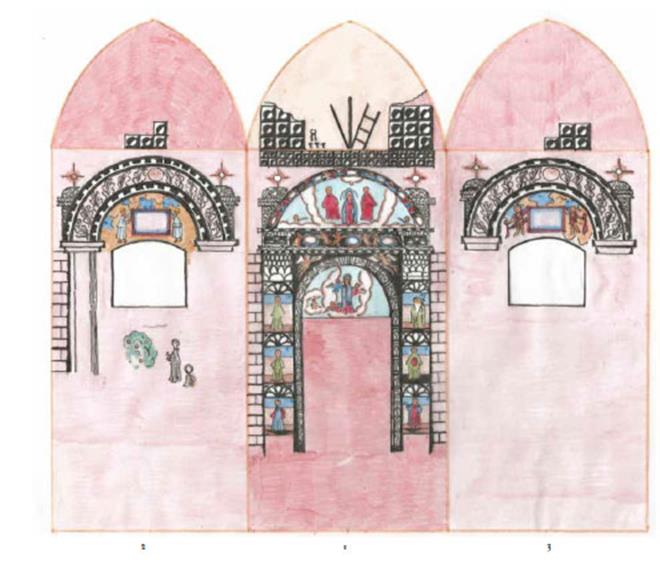

1.

Localización de la pintura mural dentro del convento de Santa Clara de Asís, Dzidzantún,

Yucatán: a) en el presbiterio de la iglesia; b) en las bóvedas de cañón corrido que

techan el claustro bajo y en los recintos del ala norte; c) en el vano de la puerta

que comunica el claustro con la iglesia; d) en la portería del convento. Bosquejo

de Enrique Sadek-Palazuelos, octubre, 2015.

La misma intervención descubrió una serie de pinturas murales sobre las bóvedas de

cañón corrido del claustro bajo del convento. Sin embargo, este conjunto no se considera

en este estudio debido a que el objetivo principal es organizar en etapas la pintura

mural del ábside y mostrar que algunas pinturas murales del convento pueden relacionarse

con alguna de ellas.

A propósito de la técnica de las pinturas murales

Al parecer, en la ejecución de todos los murales del convento de Santa Clara de Asís

se empleó la técnica al temple. La observación detenida de los soportes de las pinturas

no revela la presencia de tareas, lo cual indica que el enlucido fino se aplicó sobre

el muro antes de comenzar la pintura mural. El bruñido aplicado a este enlucido es

otro de los rasgos que también sugieren que se trata de pinturas al temple.

Hasta el momento existen pocos estudios sobre la técnica empleada para ejecutar los

murales del convento de Santa Clara de Asís. Sobre este tema, Garcés Fierros, en su

“Restauración de la pintura mural de la iglesia de Santa Clara de Asis, de Dzidzantún,

Yucatán” incluye una serie de conclusiones obtenidas a partir de “lo que apreciamos

en los cortes estatigráficos y en la observación macro y microscópica de los acabados

y la pintura mural”.5 Aunque estas afirmaciones aportan información sobre la materialidad de estos objetos,

también presentan muchas imprecisiones que deben tomarse en cuenta al momento de considerarlas.

De acuerdo con el restaurador: “el aplanado se efectuó en dos capas, ambas más ricas

de cal que las del revoco y con una carga fina. La capa final o segunda es muy delgada

y presenta un ligero bruñido”.6 No todos los encalados tenían estas características sólo los más tempranos. De hecho,

entre más reciente fuera el enlucido y mayor el número de revocos que le antecedían,

aumentaba la posibilidad de que esta última capa fuera más delgada, y de que, por

ejemplo, se construyera usando solamente algunas lechadas de cal. Éste es el proceso

evolutivo que distingue a los enlucidos que existen en el ábside de la iglesia del

convento de Santa Clara de Asís, por lo cual, el trabajo de Garcés Fierros se refiere

sólo a los primeros, sobre los restantes aún no existen estudios.

Respecto a la capa pictórica, el restaurador menciona:

la pintura mural presenta un trazo previo, hecho con grisalla y con diseños incisos,

posteriormente se aplicó la pintura con diferentes tipos de pincel y utilizando pintura

al temple magro, de proteína, se indica en el estudio que muy probablemente de clara

de huevo, por las características de insolubilidad y absorción de agua de la pintura.7

El restaurador no incluye los datos del estudio al que hace referencia, pero en el

dictamen incorporó una microscopía de tres muestras, lo cual sugiere su existencia.

Según la información proporcionada, éstas proceden del retablo del muro 2 incluido

en la tercera etapa, por lo cual sólo es posible afirmar que el temple fue la técnica

empleada en la ejecución de los murales de este periodo.

Hasta el momento no se han llevado a cabo más estudios de la pintura mural localizada

en otras partes del convento.

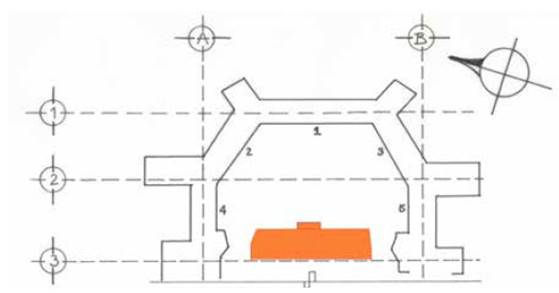

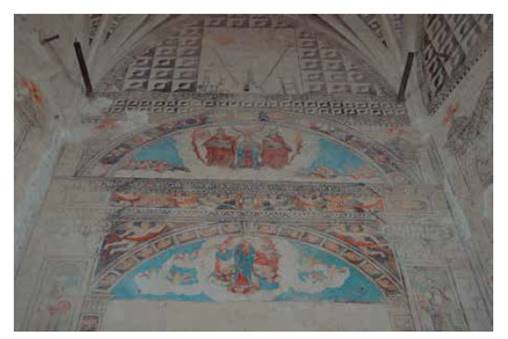

La pintura mural del ábside de la iglesia

La mayor parte de la pintura mural que conserva el convento se encuentra en el ábside

original de la iglesia actualmente detrás del muro que sostiene el retablo principal

(Fig. 1). En la Figura 2 se aprecian los cinco muros que forman esta estructura arquitectónica; los diversos

problemas estructurales que presentó la bóveda de lacerías, entre ellos que desde

el inicio de su construcción obligaran a los frailes a construir, frente a este ábside

y a unos 8 metros de distancia, un muro con su pilastra central para apuntalarla.

Esta nueva estructura dividió en dos partes desiguales la nave de la iglesia. El espacio

que quedó al oeste, el de mayores dimensiones, siguió funcionando como iglesia y el

que quedó al este, de tamaño menor, se utilizó como la sacristía.8 La construcción de este muro significó también el aislamiento de la pintura, lo cual,

junto con la serie de intervenciones llevadas a cabo por diferentes instituciones

y organizaciones, determinó su conservación.

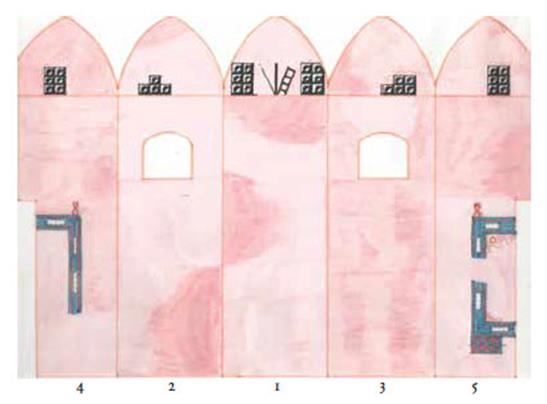

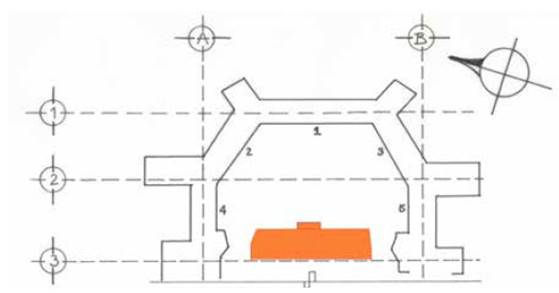

2.

Planta del presbiterio original de la iglesia, convento de Santa Clara de Asís, Dzidzantún,

Yucatán. La numeración del 1 al 5 hace alusión a cada uno de los muros del presbiterio

de la iglesia. Bosquejo de Enrique Sadek-Palazuelos, octubre, 2015.

La última de estas intervenciones se llevó a cabo en 2011. Ese año, el restaurador

Garcés Fierros, adscrito al centro INAH-Yucatán, comenzó el rescate de varias áreas

del convento, entre ellas la pintura mural, misma que, de manera general, limpió,

consolidó y reintegró. De manera específica, retiró algunos encalados de los muros

2, 3, 4 y 5, lo cual le permitió descubrir nuevos murales que hicieron más comprensibles

los que ya eran visibles.9 La Figura 26 muestra el aspecto actual que tiene esta estructura.

La aparición de estos últimos murales fue útil para entender, en el caso de algunas

pinturas que anteriormente parecían aisladas, los temas representados, las composiciones

elegidas y su relación con el resto del conjunto. La presencia de tales características

hizo posible abandonar las explicaciones que privilegiaban las descripciones muro

por muro y comenzar a considerar aquéllas en las cuales el ábside se ve como una unidad.

Hasta el momento he identificado cuatro conjuntos de murales que corresponden a cuatro

diferentes tipos de decoraciones que el ábside pudo haber exhibido en momentos distintos

y que presentaré a continuación. Para introducir los murales que se encuentran en

el resto del convento identificaré la probable etapa a la cual pertenecen de acuerdo

con los rasgos que comparten con alguna de las decoraciones del ábside, e incluiré

su presentación en ese apartado. De este modo, la pintura del antiguo presbiterio

funciona como el eje alrededor del cual se organiza el resto de los murales que sobreviven

en el convento.

Las pinturas que no caben dentro de alguno de los conjuntos son suficientes para afirmar

que esta estructura arquitectónica debió haber albergado otros programas pictóricos

cuyo aspecto y determinación de sus características están pendientes para un estudio

próximo.

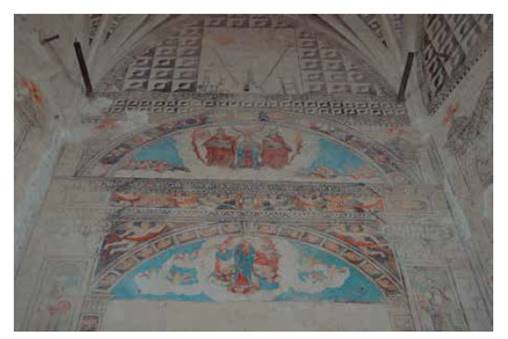

La primera decoración del ábside (1575-1700)

Las pinturas que pertenecen al primer conjunto se encuentran en los muros 1, 2, y

3 del ábside y en la bóveda de lacerías. La Figura 27 muestra qué partes permanecen actualmente de los murales de esa época. Con esta decoración

sobrevive una mayor cantidad de murales y rastros de pintura. Se trata de un conjunto

ejecutado con una paleta que incluye la grisalla y los colores azul y rojo en distintas

tonalidades. Éstos se aplicaron sobre enlucidos gruesos y bruñidos de color rosa pálido.10 Se hicieron en grisalla todos los elementos arquitectónicos que, en general, son

de gran tamaño, corren a todo lo largo del muro, y están profusamente ornamentados

con motivos vegetales y geométricos, ángeles y monogramas. Su escala indica que una

de las características principales de las pinturas correspondientes a esta decoración

es su papel preponderante en la configuración de los espacios, pues la arquitectura

real queda oculta detrás de la que recrea la pintura. Sobre los tres muros del ábside

se pintó un sillar al que interrumpen tres elementos: un retablo mural flanqueado

por un par de arcos de medio punto. El retablo de grandes dimensiones es el elemento

central de la composición y ocupa casi toda la pared; está coronado por una representación

de los símbolos pasionarios ejecutada en el tímpano que remata el muro central del

ábside. El autor organizó la composición usando dos estructuras arquitectónicas que

enmarcan tres elementos dispuestos verticalmente: una representación de la Coronación

de la Virgen es el elemento superior, la escena de la Asunción, el central, y un rectángulo

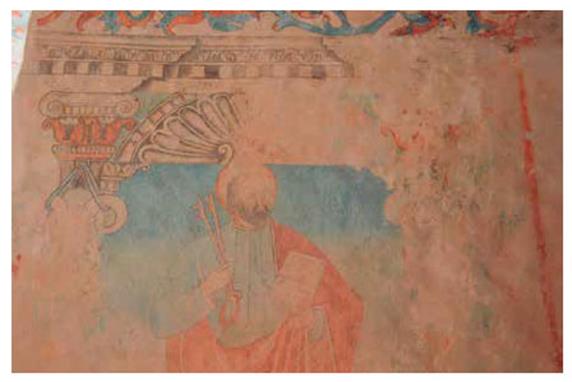

de color crudo, el inferior (Fig. 3). La primera estructura (la exterior) está formada por un tímpano, que alberga la

escena de la Coronación y que descansa sobre un entablamento apoyado sobre un par

de columnas. Dicha estructura funciona como el marco de una segunda, similar en diseño

y composición a la anterior: un frontón curvo que alberga la escena de la Asunción,

apoyado también sobre soportes laterales.

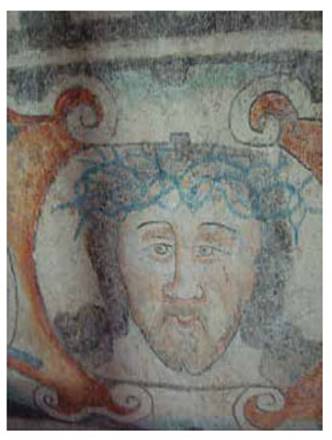

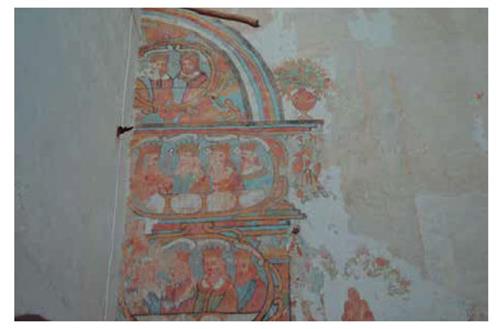

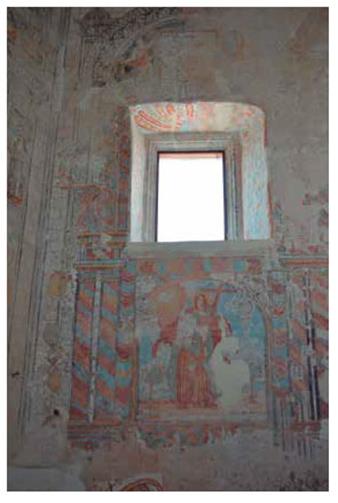

3.

Arriba: la Coronación de la Virgen; abajo: la Asunción de la Virgen, muro 1, ábside

de la iglesia, convento de Santa Clara de Asís, Dzidzantún, Yucatán. Foto: Ana Raquel

Vanoye Carlo, julio, 2013. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

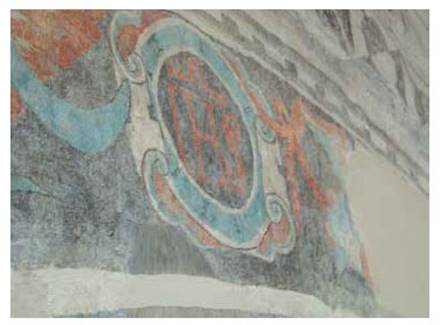

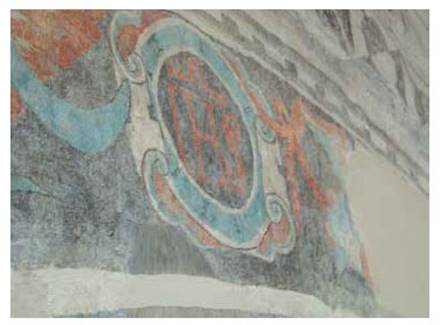

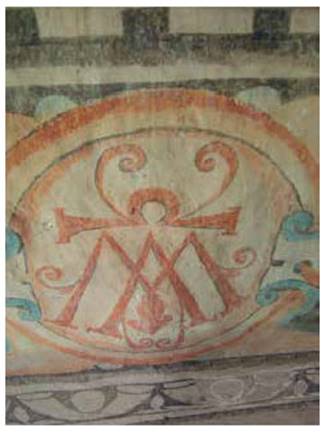

Tanto la arquivolta como el entablamento que enmarcan la escena de la Coronación están

profusamente ornamentados. Para la primera se alternaron rostros de querubines, con

sus alas extendidas, con cartelas apergaminadas. En total hay siete cartelas y seis

querubines. Del lado izquierdo hay tres cartelas mientras que del derecho, cuatro:

la primera, la cuarta, que además ocupa el lugar central y es ovalada, y la quinta

han perdido sus representaciones; en la segunda cartela, sobre un fondo rojo, se pintó,

con letras blancas y coronado, el monograma de María (Fig. 4a); en la tercera, sobre un fondo negro y con letras rojas, el de Jesús coronado por

la letra griega omega (Fig. 4b) y, en la sexta se colocó nuevamente, sobre un fondo negro y con letras blancas,

el de María, coronado también con la letra griega omega; en la última se representó

al sol. El pintor colocó un ramo de flores rojas y hojas azules junto a los monogramas

de María y una serie de cintas, también rojas y azules que entrelazan las alas de

los querubines con las cartelas para sostener estas últimas.

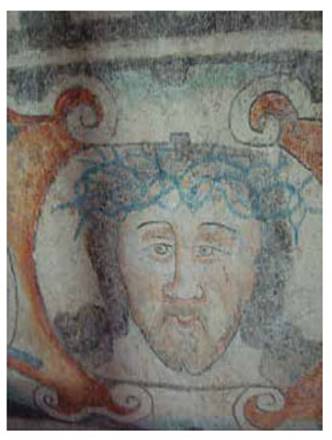

La franja central del entablamento tiene una decoración muy parecida a la de la arquivolta:

sobre un fondo negro se pintaron tres cartelas apergaminadas; en la de la izquierda

se lee, sobre un fondo rojo claro, con letras color rojo oscuro, el monograma del

santo nombre de Jesús coronado con la cruz, la del centro contiene una representación

de la Verónica (Fig. 4c) y la de la derecha se destinó al monograma de María coronado con la letra omega

(Fig. 4d). Un par de ángeles con ayuda de listones rojos y azules sostienen cada cartela,

estos elementos las atraviesan en distintos puntos y los ángeles sostienen en sus

manos los extremos.

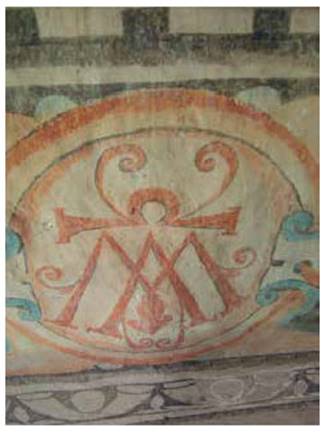

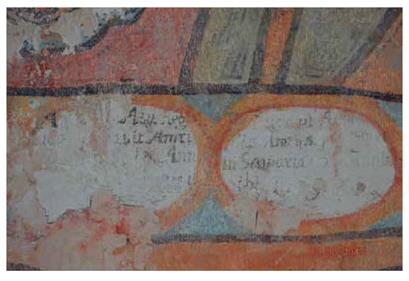

4.a)

Cartela con el monograma de María coronado en la arquivolta que enmarca la escena

de la Coronación. En todos los incisos, muro 1, ábside de la iglesia, convento de

Santa Clara de Asís, Dzidzantún. Yucatán, junio, 2011. Fotos: Ana Raquel Vanoye Carlo.

4b)

Cartela con el nombre de Jesús en la arquivolta que enmarca la escena de la Coronación.

4c)

Representación de la Verónica en el entablamento que separa las escenas de la Coronación

y la Asunción.

4d)

Cartela con el monograma de María, coronado por la letra griega omega, que separa

las escenas de la Coronación y la Asunción.

Elena Isabel Estrada de Gerlero señala los motivos por los cuales estos monogramas

se empleaban frecuentemente como ornamentos de las estructuras arquitectónicas, al

respecto señala que:

dentro del convento franciscano, los monogramas de los nombres sagrados estuvieron

mayormente visibles a la generalidad de los fieles, en las portadas e interiores de

las iglesias y capillas posas de reminiscencias mudéjares y sabor tequitqui, así como

en los espacios de clausura conventual de los claustros altos; el monograma simbólicamente

reforzará el sentido estructural de las claves de los arcos, encuentro de nervaduras

o cerramiento de bóvedas.11

La arquivolta y el entablamento no son los únicos elementos que se decoraron con monogramas:

en esta descripción presentaré otros casos que reforzarán esta afirmación respecto

de la pintura mural franciscana de la península de Yucatán. En general, el señalamiento

de estas similitudes contribuye a construir relaciones entre esta última y la que

se localiza en los conventos del resto del país.

Cada una de las columnas que forman parte de la estructura exterior tiene tres nichos.

Los santos que ocupan los nichos de la columna izquierda son, de abajo arriba: san

Pedro, probablemente san Francisco de Asís y san Bernardino de Siena (Fig. 5), mientras que los de la derecha corresponden, considerando el mismo orden, a san

Pablo, san Antonio de Padua y santa Clara de Asís. Detrás de los arcos de medio punto

y de la escena de la coronación aparecen unas bases que, al parecer son el remate

de las columnas, coronadas por la cifra rodeada de rayos solares.12

5.

De abajo arriba: san Pedro; probablemente san Francisco de Asís y san Bernardino de

Siena; a la izquierda: decoración floral correspondiente a la cuarta etapa. En la

extrema izquierda se aprecian las arquivoltas que decoran las columnas de la primera

decoración y que funcionan como guías de las columnas de los retablos de la tercera

decoración, nicho inferior de la columna izquierda del retablo, muro central del ábside

de la iglesia, convento de Santa Clara de Asís, Dzidzantún, Yucatán. Foto: Ana Raquel

Vanoye Carlo, julio, 2013. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

Además de contener la escena de la Coronación, la función del entablamento de la estructura

exterior también separa ambas escenas; las enjutas que se forman entre esta estructura

arquitectónica y la delgada arquivolta que rodea el momento de la Asunción fueron

decoradas, cada una, con un ángel. Además, esta arquivolta, que está hecha con sillares

decorados, cada uno, con el rostro de un querubín alado, se convierte en las columnas

que sostienen el frontón curvo de la estructura interna; todos los elementos anteriores

enmarcan el rectángulo rosado cuya característica principal es el nicho que tiene

en la parte inferior central. Tal vez, dentro de este espacio se colocaba el Sagrario

y sobre el rectángulo un lienzo o un pequeño retablo, o al menos eso es lo que indican

las cuatro anclas que se localizan en la parte superior del nicho.

Como ya lo mencioné, a cada lado de este retablo hay un arco de medio punto apoyado

sobre un par de pilastras. El arco está decorado con molduras de diferente grosor,

la central es la de mayor anchura y está ornamentada con hojas de acanto. En el lugar

de la clave se colocaron cartelas que albergan monogramas, para el caso del muro 2

se utilizó el de Jesús y para el 3, el de María. Encima de esta arquivolta central

hay dos franjas más: la exterior es un poco más gruesa que la que está en contacto

con la central, para decorarlas se emplearon cuadrados negros, equidistantes, dispuestos

a lo largo. Por debajo de la franja central hay tres arquivoltas, la relación entre

éstas y el capitel indica que están detrás de este último elemento, es decir, no son

parte del frente del arco sino de su ancho, por eso se extienden hasta las pilastras.

El fuste de estos elementos está ornamentado con un panel rectangular que contiene

listones entrelazados. En cada uno de los tímpanos que se forman entre estos arcos

y el borde superior de las ventanas, que tienen ambos muros, se colocaron un par de

ángeles sosteniendo una cartela.

A continuación describiré la composición del muro 2. Los bordes de la cartela son

rojos y lanceolados y en su interior hay un rectángulo de lados azules en el que probablemente

se escribió alguna frase en latín aunque, hoy día, sólo puede apreciarse lo que parece

una letra c en el ángulo superior izquierdo, debido a que encima se ejecutó otra pintura que

abordaré en la tercera etapa. Cada uno de los ángeles está vestido con una falda roja,

larga y un blusón azul en cuyo borde se pintó una franja roja, de tono más intenso

que el que se empleó en la falda (Fig. 6).

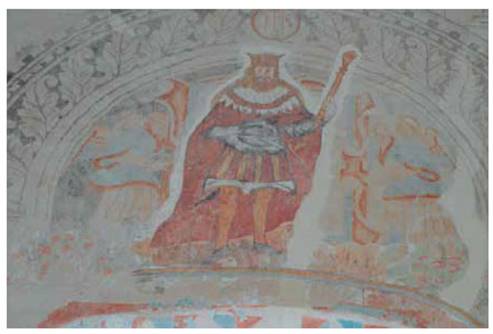

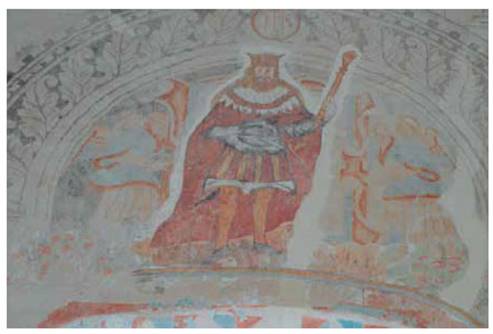

6.

Cartela con ángeles tenantes y rey en el remate del retablo, muro 2, ábside de la

iglesia, convento de Santa Clara de Asís, Dzidzantún, Yucatán. Foto: Ana Raquel Vanoye

Carlo, febrero, 2015. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada por

el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

La composición que sobrevive en el muro 3 es similar a la anterior, aunque presenta

algunas diferencias en su diseño. La cartela tiene los mismos colores pero están invertidos:

los bordes lanceolados son azules y el marco del rectángulo es rojo. En el interior,

con letras negras, había una leyenda, probablemente en latín, hoy ilegible debido

al severo deslavamiento que presenta el mural. Los ángeles que la sostienen están

desnudos, cada uno porta un listón rojo largo, la parte central de este elemento ha

sido colocada alrededor de su cuello, sus dos extremos los cruzaron primero en el

pecho del ángel y después lo anudarían en la cintura y caderas, uno de los extremos

se entrelaza con la cartela y el otro lo sostienen los ángeles (Fig. 7).

7.

Detalle de la cartela con tenantes, muro 3, ábside de la iglesia, convento de Santa

Clara de Asís, Dzidzantún, Yucatán. Foto: Ana Raquel Vanoye Carlo, febrero, 2015.

Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada por el Instituto Nacional

de Antropología e Historia”.

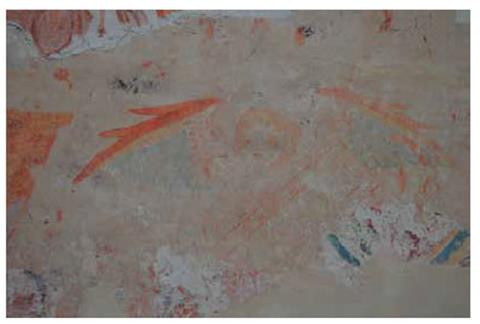

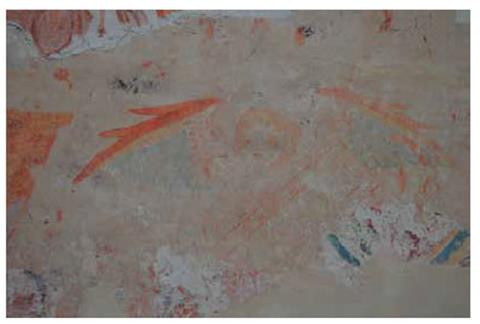

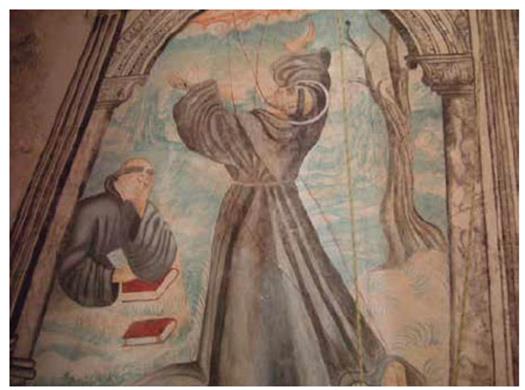

Entre las columnas de cada arco y debajo de de cada ventana también había una escena

que en ambos casos casi se ha perdido. Para el muro 3, sólo sobrevive la parte superior

izquierda de una concha de gran tamaño, en grisalla, rodeada por una franja de cuadrados

negros que alterna con otros de color rosa (Fig. 21). Probablemente, coronaba una hornacina parecida en composición a las que se encuentran

en el cuerpo de las columnas de la estructura arquitectónica exterior que forma parte

del retablo ubicado en el muro central del ábside. El caso del muro 2 es diferente,

pues, a pesar del severo deslave que la pintura ha sufrido, aún es posible identificar,

en café-rojizo, el rostro, las manos y los pies de san Francisco de Asís y, en gris,

su hábito y su cordón. Frente a él hay un rompimiento de nubes, y detrás un árbol

de hojas verdes y frutos sepia (Fig. 8a). A su derecha y en la parte inferior se aprecia la silueta de fray León sosteniendo

un libro en sus manos. Los elementos anteriores son suficientes para indicar que la

escena representada es la de san Francisco de Asís cuando recibe los estigmas.13 La línea ejecutada para definir la silueta de ambos franciscanos proporciona información

sobre otra de las característica de la técnica: los pintores empleaban una línea café-rojiza

para hacer el dibujo preliminar, para esbozar toda la composición, incluso los hábitos,

y posteriormente utilizaban el color gris para rellenar los hábitos y cubrir las líneas

preliminares, tal y como puede apreciarse en la ropa de fray León. Al final, aplicaban

un delineado en negro (Fig. 8b).

8. a)

San Francisco de Asís recibiendo los estigmas; b) detalle de fray León sosteniendo

el libro, en la manga del hábito se aprecia la línea café-rojiza, correspondiente

al dibujo preliminar, muro 2 del ábside de la iglesia, convento de Santa Clara de

Asís, Dzidzantún, Yucatán. Fotos: Ana Raquel Vanoye Carlo, julio, 2012 y 2013. repectivamente.

Secretaría de Cultura UNAM-Méx. “Reproducción autorizada por el Instituto Nacional

de Antropología e Historia.

Como ya lo mencioné, a los lados del retablo y de los arcos es posible apreciar el

sillar utilizado para enmarcar estos elementos arquitectónicos, y que se extiende

hasta el extremo superior de los muros del ábside,14 debido a esto, el límite superior de la composición anteriormente descrita es una

decoración geométrica que se localiza en los tímpanos y también en la bóveda de lacerías.

Se trata de una trama cuyo diseño emplea como unidad un círculo inscrito en un cuadrado

(Fig. 9), esta ornamentación en general se aplicó con mucha frecuencia para adornar diversas

estructuras arquitectónicas como bóvedas, tímpanos y guardapolvos.15 En la península de Yucatán, el ex convento de Maní (1549) también ofrece ejemplos

de estructuras arquitectónicas decoradas con esta traza geométrica en la parte superior,

como el intradós del arco que comunica la portería con la capilla abierta y la bóveda

de cañón corrido que la techa. Una cenefa cierra, por la parte inferior, la composición

descrita en los párrafos anteriores, su diseño incluye rostros de ángeles que probablemente

sostienen en sus manos instrumentos musicales (Fig. 10). Cabe destacar que éstos son los únicos ángeles que exhiben en las alas una franja

amarilla que separa la zona superior roja de la inferior azul.

9.

Decoración geométrica de los tímpanos y la bóveda de lacerías de la iglesia, muro

3, convento de Santa Clara de Asís, Dzidzantún, Yucatán. Foto: Ana Raquel Vanoye Carlo,

julio, 2013. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada por el Instituto

Nacional de Antropología e Historia”.

10.

Ángel, borde inferior de la composición del muro 2 del ábside de la iglesia, convento

de Santa Clara de Asís, Dzidzantún, Yucatán. Foto: Ana Raquel Vanoye Carlo, julio,

2013. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada por el Instituto Nacional

de Antropología e Historia”.

En general, estas pinturas murales presentan suficientes características que permiten

afirmar que toda la composición anterior se ejecutó simultáneamente. Por ejemplo,

los empates entre las escenas y las estructuras arquitectónicas que las enmarcan,

y entre estos últimos y el sillar, la uniformidad y el color rosado de los enlucidos,

el uso de una paleta de color similar y los detalles del extremo de las mangas de

las ropas que incluyen un doblez. Sin embargo, las diferencias sugieren que no se

trató del mismo pintor, probablemente había, al menos, dos pintores o equipos de pintores:

uno se encargaba de las decoraciones de la superior y el otro de las de la inferior.

Entre estas últimas es posible considerar las diversas paletas de color usadas en

la ejecución de las alas de los ángeles y en la variedad de facciones plasmadas en

los rostros de los personajes (Figs. 10 y 11).

11.

Detalle de la Figura 8a, brazo izquierdo de san Francisco de Asís que muestra ausencia de pliegues, muro

2 del ábside de la iglesia, convento de Santa Clara de Asís, Dzidzantún, Yucatán,

julio, 2013. Foto: Ana Raquel Vanoye Carlo. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción

autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

Al parecer, la ornamentación del ábside con retablos murales también fue muy común

en la península de Yucatán, tal y como lo sugiere el que decora el ábside de la iglesia

del ex convento de San Miguel Arcángel, en Maní (Fig. 12). Esta estructura arquitectónica comparte algunas características con la anterior

como la paleta de color y diseño, aunque este último es más simple, tal vez se deba

a que el ábside sólo tiene tres muros a diferencia del de Dzidzantún que está formado

por cinco. Otra característica común es que al retablo mural de Maní también lo corona

una representación de los símbolos pasionarios.

12.

Retablo mural, muro central del ábside de la iglesia, ex convento de San Miguel Arcángel,

Maní, Yucatán. Dibujo: Ana Raquel Vanoye Carlo, 2005.

Al igual que en el caso de Dzidzantún, esta escena se encuentra en el tímpano del

muro central, sin embargo, su composición es diferente: en Maní, los símbolos están

dentro de una pila bautismal (compárese la parte superior de la Fig. 3 con la de la Fig. 12). Ésta es el elemento central de una cartela apergaminada a la que sostienen dos

ángeles, y cuyo borde se dibujó con dos líneas curvas, negras y paralelas entre sí.

En algunos fragmentos la línea interior es más gruesa que la exterior, esta característica

probablemente representa una sombra que se aplicó para representar la perspectiva.

Cada uno de los ángeles viste una falda larga y un blusón, las ropas del de la izquierda

son negras y las del de la derecha, azules. En general, el ángel de la derecha está

mejor proporcionado que el de la izquierda, ya que las piernas de este último son

aproximadamente dos veces su torso y su cabeza. Justo debajo de la pila bautismal,

están pintados en rojo, la cartela franciscana de las cinco llagas y a cada lado,

el escudo de Castilla y de León. De estos últimos, todavía es posible apreciar los

leones, los castillos con sus tres almenas y el cordero que pende del toisón. Al igual

que la cartela de los símbolos pasionarios, las almenas y sus ventanas también tienen

sombras: la de la izquierda las tiene a la derecha y viceversa. Esta composición es

parecida a la que existe en el tímpano del arco de medio punto del muro 2 del ábside

de la iglesia de Santa Clara de Asís (compárese la Fig. 6 con la 12). Una de las similitudes es la ropa de los ángeles pues en ambos conjuntos éstos

visten blusones y faldas largas y, tal vez, las diferencias residan en el contenido

de las cartelas y en que el delineado de la representación de Dzidzantún se hizo en

azul y rojo, mientras que en la de Maní se ejecutó en azul y negro. La presencia de

esta escena en ambos conventos muestra que los temas y la forma de representarlos

se difundieron e intercambiaron ampliamente entre ambos edificios religiosos y, quizá,

entre todos los conventos de la región.

De hecho, la composición antes descrita se ejecutó con frecuencia en la pintura mural

de todos los conventos fundados por los franciscanos en la Nueva España. Por ejemplo,

en el claustro del convento de San Miguel Arcángel, en Huejotzingo, Puebla, es posible

apreciar este tipo de representaciones, sin embargo, existen amplias diferencias en

sus diseños. Para el caso de Puebla, el pintor prefirió emplear cartelas redondas

en lugar de apergaminadas, además, la posición de los ángeles sugiere que vuelan mientras

sostienen la cartela, en vez de estar de pie. Por último, también difiere la vestimenta,

los ángeles del convento de Huejotzingo portan sólo una túnica en lugar del blusón

y la falda que visten los tenantes de Maní y Dzidzantún.

Sin embargo, la pintura mural del ex convento de Maní presenta algunos elementos adicionales,

como los escudos de Castilla y León y la cartela franciscana con los cinco estigmas,

además, los símbolos pasionarios se encuentran dentro de la pila bautismal, todo lo

anterior sugiere ahondar en el significado de esta representación.16 Al respecto Estrada de Gerlero comenta que a finales del siglo XV “tuvieron gran

difusión en Europa estampas plenas de indulgencias, con el tema de las armas de Cristo,

dispuestas heráldicamente dentro de una panoplia como las Armas del Rey de Reyes”17 (Fig. 13). Según la autora:

Exactamente el mismo tipo de panoplias fueron representadas en Nueva España en varios

conventos principalmente agustinos y en uno dominico, esculpidas en un programa en

conjunción a monogramas del Santo Nombre de Jesús, en el claustro de Acolman; pintadas

en un muro del aposento y en la parte alta de la [iglesia del convento] de Actopan,

del lado de la epístola […], también en Itzmiquilpan hay una [Fig. 14].18

13.

Maestro de la Pasión de Berlín, Escudo de armas con instrumentos de la Pasión, grabado, 9.2 × 6.7 cm, tomado de Hollstein’s German Engravings, Etchings and Woodcuts (1400-1700), ed. Tilman Falk, vol. 24a (Ámsterdam. A. L. van Gendt, 1986), 174.

14.

“Panoplia en el paso de ronda, pintura, convento de Itzmiquilpan”, así descrito por

Elena Isabel Estrada de Gerlero en Muros, sargas y papeles. Imagen de lo sagrado y lo profundo en el arte novohispano

del siglo XVI (México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Estéticas,

2011), 192, de donde se tomó la imagen.

Estrada de Gerlero señala que, en algunos de estos ejemplos, el escudo con las armas

de Cristo está inscrito dentro de la panoplia y las diferentes insignias en la cresta

del yelmo de torneo.

De todos los ejemplos consignados por la autora, la pintura mural de Maní guarda con

la representación del convento de San Miguel Arcángel, en Ixmiquilpan, Hidalgo, una

gran similitud: en ambos casos la escalera, la cruz, la lanza y la caña con la esponja

aparecen dentro de una pila bautismal y la corona de espinas apoyada en el borde;

debajo de ella se encuentra la cartela franciscana con los cinco estigmas. De acuerdo

con las afirmaciones de Estrada de Gerlero, la pila bautismal también debe estimarse

como un yelmo invertido, bajo esta consideración es posible identificar las tiras

lanceoladas ubicadas en la base de la pila como la cresta del yelmo.

Existen otras similitudes entre estas dos representaciones murales. En ambos casos,

la disposición de los símbolos pasionarios que están fuera de la pila bautismal es

la misma: a la derecha de ésta se colocaron la calavera, las pinzas, los dados, la

linterna, las monedas y el rostro de Judas Iscariote, de hecho, algunos de estos elementos

también tienen el mismo diseño, por ejemplo, las monedas que, en ambos casos se han

pintado en hilera y sobrepuestas. En el lado izquierdo se representaron: el gallo

sobre la columna, la mano, el martillo y el rostro de san Pedro. La existencia de

la misma iconografía en dos conventos tan distantes es prueba contundente de que todas

las actividades relacionadas con la pintura mural estaban planeadas y se ponían en

marcha de manera conjunta y organizada y demuestra que la información, así como las

investigaciones que hasta el momento se han desarrollado para la pintura mural de

los conventos que se localizan en el centro de México se puede utilizar para los que

se localizan en el sureste mexicano.

Por último, es importante mencionar que los estudios sobre la pintura mural del ex

convento de Maní son escasos. La mayoría de los textos sobre esta escena sostienen

que, sin duda, un indígena debió ejecutarla debido a la “ingenuidad de sus rasgos”.19 Actualmente hay un consenso que indica que la calidad de la representación no es

suficiente para determinar cualquier rasgo del pintor, de hecho, para el caso de la

pintura mural es conocido que la combinación de la escala y la cercanía necesarias

para su ejecución son, en muchas ocasiones, las responsables de distorsiones, sobre

todo en las proporciones, que sólo son visibles hasta el final del proceso. Para el

caso del mural de Maní, hasta antes de la comparación con la pintura que alberga el

convento de San Miguel Arcángel, en Ixmiquilpan, lo único que era posible afirmar

era que su autor aún necesitaba entrenamiento.

Sin embargo, el mural de este último convento puede proporcionar información adicional:

del lado izquierdo se aprecian las representaciones de dos elementos relacionados

con la narrativa de la Pasión: el rostro de san Pedro y la mano. El primero hace alusión

al pasaje del Nuevo Testamento en el que Pedro niega conocer a Jesús y el segundo

rememora las bofetadas que Jesús recibió como parte de su martirio. Para el caso de

Maní, ambos elementos se fusionaron en uno: la mano emerge del cuello de san Pedro;

este rasgo pone de manifiesto que el autor del mural tampoco dominaba del todo el

relato de la Pasión, por lo cual, muy probablemente se trata de un pintor maya. Antonio

de Ciudad Real señaló que el convento de Maní se construyó en sólo seis meses, incluyendo

la iglesia, por tanto, tal vez este mural se pintó a principios de 1590,20 y constituye un testimonio del contraste entre la rapidez con la que los mayas aprendieron

las nuevas técnicas de ejecución y la serie de problemas que los franciscanos tuvieron

que vencer para lograr que los indígenas asimilaran los contenidos de la religión

católica y las nuevas formas de representación.

En Maní, como señalado, también hay un retablo mural (Fig. 12). Al igual que en el caso de Santa Clara de Asís, se usó una cenefa para separar

la escena de los símbolos pasionarios y el retablo mural que tiene un diseño de ovas

y dardos. El mismo diseño también se empleó en la franja que separa la pintura del

luneto y del muro de la capilla abierta. Esta similitud en la composición no es suficiente

para afirmar que las pinturas son contemporáneas, pero lo es para sugerir que una

de las actividades relacionadas con la ejecución de la pintura mural era la división

de los muros con la finalidad de organizar y distribuir la pintura, y las cenefas

eran los elementos asociados a esta actividad. En particular, el empleo de la misma

cenefa en la pintura de diferentes recintos indica la intención de los franciscanos

de unificar visualmente las decoraciones del convento para que proyectaran unidad

visual, es decir, no sólo los temas de la pintura mural anterior se tomaban en cuenta

para realizar los nuevos murales, sino que ciertas características como la paleta

de color, la composición y los ornamentos también se consideraban en los nuevos diseños.

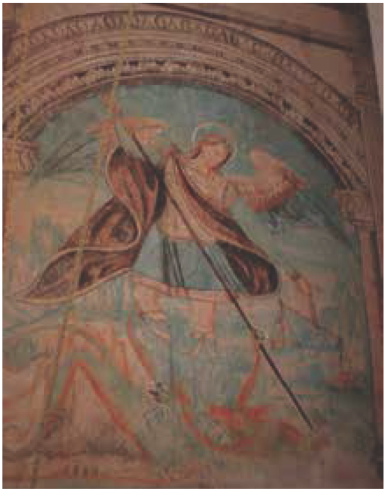

Como en el de Dzidzantún, la composición del retablo mural de Maní es el resultado

de un conjunto de elementos arquitectónicos monumentales que delimitan escenas religiosas.

El más visible es un sillar que decora los tres muros del ábside y que está coronado

por un friso rematado con metopas y triglifos. En la parte inferior tiene dos nichos:

en el de la izquierda se representó a san Miguel Arcángel (Fig. 15) y en el de la derecha a san Francisco de Asís recibiendo los estigmas (Fig. 16). La composición anterior enmarca un rectángulo central, rosado, que alberga un nicho

en la parte inferior central (compárese la Fig. 3 con la 12), por lo cual, este retablo mural, al igual que el localizado en el ábside de Santa

Clara, funcionaba como el marco de un elemento que se colocaba sobre el rectángulo

rosado y que probablemente se trataba de un lienzo, un cuadro o un pequeño retablo.

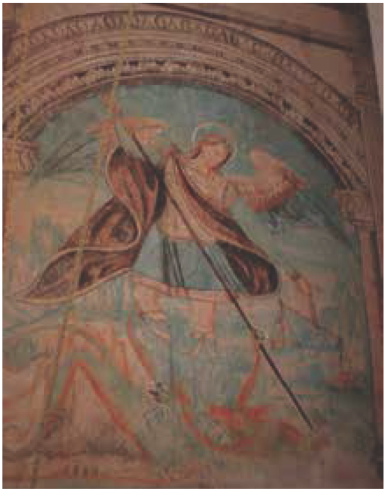

15.

San Miguel Arcángel, muro central del ábside de la iglesia, convento de San Miguel

Arcángel, Maní, Yucatán. Foto: Ana Raquel Vanoye Carlo, agosto, 2005. Secretaría de

Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología

e Historia”.

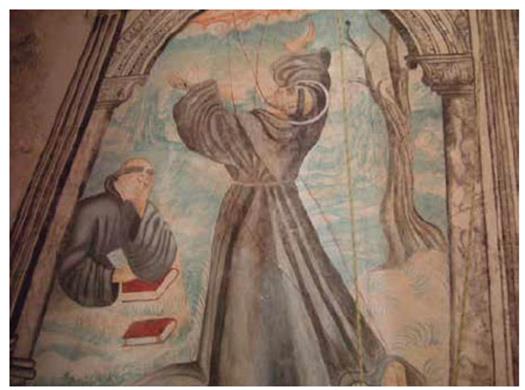

16.

San Francisco de Asís recibiendo los estigmas, muro central del ábside de la iglesia,

convento de San Miguel Arcángel, Maní, Yucatán. Foto: Ana Raquel Vanoye Carlo, agosto,

2005. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada por el Instituto Nacional

de Antropología e Historia”.

Las escenas de san Francisco y san Miguel Arcángel están entre una doble estructura

arquitectónica: la exterior está formada por un frontón triangular apoyado sobre un

par de columnas, y la interior es un arco de medio punto que también descansa sobre

un par de soportes.

Al parecer esta pintura se ejecutó sobre un enlucido grueso, rosado y bruñido, o al

menos, éstas son las características apreciadas en el rectángulo central y en la bóveda

de lacerías que techa el presbiterio, sin embargo, la intensiva reintegración pictórica

que las representaciones de san Miguel Arcángel y san Francisco de Asís recibieron

junto con la pintura blanca utilizada para rehacer el sillar dificultan la apreciación

de otras características que pudieran compartir con las de Dzidzantún. El color empleado

en el dibujo preliminar, al cual durante la restauración se le añadió un delineado

negro, como en el diseño de los fondos de las escenas, son ejemplo de ello, ya que

para el caso de Maní, la parte superior de éstos, la que corresponde al cielo, se

reintegró usando unas líneas azules, delgadas y onduladas que no se sabe si corresponden

al diseño original. A pesar de estas dificultades, es posible afirmar que las pinturas

del muro 2 del ábside de la iglesia del convento de Santa Clara de Asís, en Dzidzantún,

fueron el modelo de la composición absidal que decora el presbiterio de la iglesia

de Maní.

Posiblemente, en el tímpano del muro central del ábside de la iglesia de Maní se pintó

la escena de los ángeles que sostienen una cartela ubicada en el tímpano del arco

y en el muro 2, una representación de san Francisco de Asís recibiendo los estigmas

(véanse las Figs. 6 y 8a y compárense con la 12 [tímpano] y la 16), que también es el tema planteado entre

las columnas que sostienen el arco. No fue difícil decidir quién debía ocupar el otro

nicho si recordamos que la advocación del convento de Maní es san Miguel Arcángel.

La posible existencia de una relación entre las composiciones murales de ambos ábsides

vuelve a sugerir un intercambio dinámico de temas y modelos de representación en el

cual necesariamente estaban involucrados al menos todos los conventos que se encuentran

a lo largo del camino y que une estos dos edificios religiosos. La extensión de los

conjuntos de murales en grisalla, azul y rojo de ambos conventos indica que esta técnica

de ejecución tuvo mucha aceptación. La similitud en los temas, las composiciones y

la paleta de color es de utilidad para reconstruir el aspecto que debieron exhibir

incluso los edificios religiosos que ya no existen, en particular el convento Grande

de San Francisco, de Mérida.

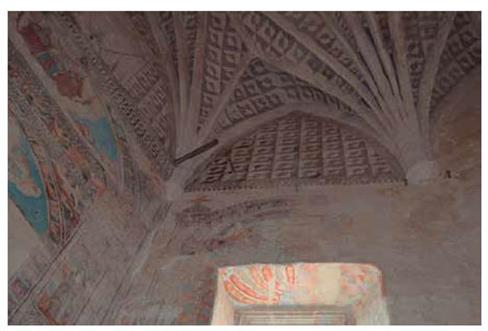

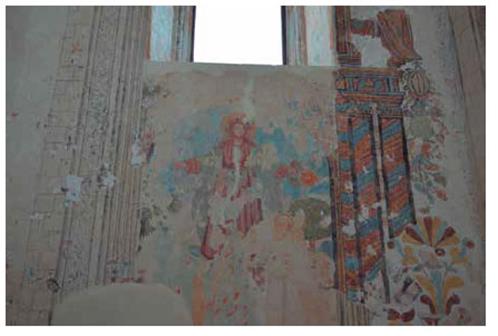

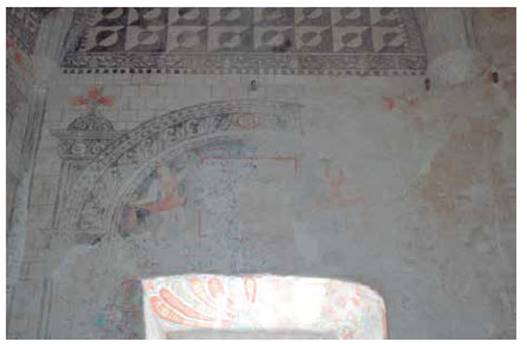

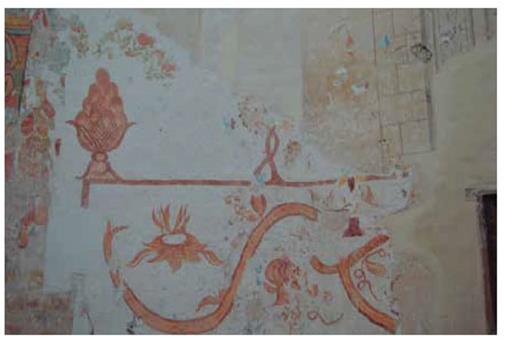

La segunda decoración del ábside (1625-1700)

La pintura correspondiente a esta etapa se localiza en el ábside (Fig. 28, anexo), en la portería (Fig. 17) y en el vano de la puerta que comunica el claustro con la iglesia. A pesar de presentarse

en un número mayor de recintos que el caso anterior, cuenta con menos murales. Su

característica más destacada es la cantidad del punzón en el trazo de algunos elementos

geométricos, como los círculos, y arquitectónicos, como las columnas. Hay una disminución

drástica en el uso de elementos arquitectónicos, de hecho, sólo se incluyeron en las

pinturas del vano de la puerta claustral de la iglesia, sin embargo, su diseño es

más complejo que los correspondientes a la etapa anterior (Figs. 18 y 19). Además, las pinturas se ejecutaron, en su totalidad, en azul, rojo, blanco y sepia.

La manera de aplicar los dos primeros colores es similar a la empleada en la decoración

anterior: de forma alterna; una de las principales diferencias respecto a esa primera

decoración es que el uso de esta paleta cromática incluye los elementos arquitectónicos

y geométricos.

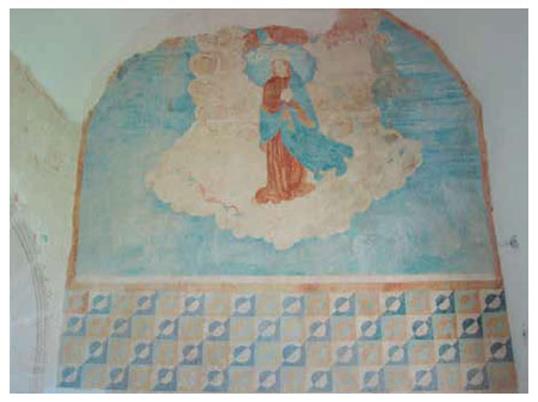

17.

Inmaculada Concepción, muro sur de la portería, convento de Santa Clara de Asís, Dzidzantún,

Yucatán. Foto: Ana Raquel Vanoye Carlo, julio, 2012. Secretaría de Cultura-INAH-Méx.

“Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

18.

San Pedro, jamba oeste del vano de la puerta que comunica el claustro con la iglesia,

convento de Santa Clara de Asís, Dzidzantún, Yucatán. Foto: Ana Raquel Vanoye Carlo,

julio, 2013. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada por el Instituto

Nacional de Antropología e Historia”.

19.

San Pablo, jamba este del vano de la puerta que comunica el claustro con la iglesia,

convento de Santa Clara de Asís, Dzidzantún, Yucatán. Foto: Ana Raquel Vanoye Carlo,

julio, 2013. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada por el Instituto

Nacional de Antropología e Historia”.

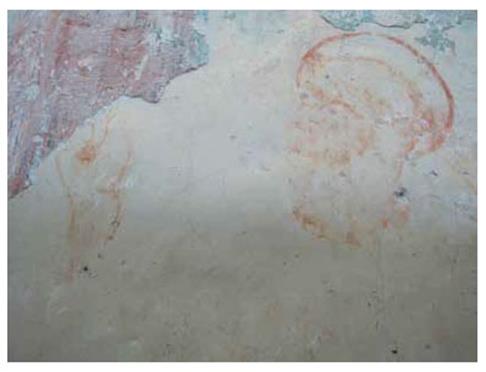

En el ábside, las pinturas que corresponden a esta decoración se encuentran en los

muros 4 y 5. En el 2 y 3 sólo hay rastros que sugieren su presencia. El central no

conserva ningún indicio. En el paramento 4 se aprecia el lado derecho del marco de

un caballete, el izquierdo quedó bajo el muro que se construyó para apuntalar la bóveda.

El marco tiene cinco franjas. La central es blanca, es la más gruesa y el cordón franciscano

la recorre longitudinalmente, y tiene, a cada lado, otras dos más delgadas: las exteriores

son rojas y las que están en contacto con ella son azules. Sobre este marco y en el

extremo derecho descansa un ornamento sepia que no es posible describir debido al

deterioro que presenta.

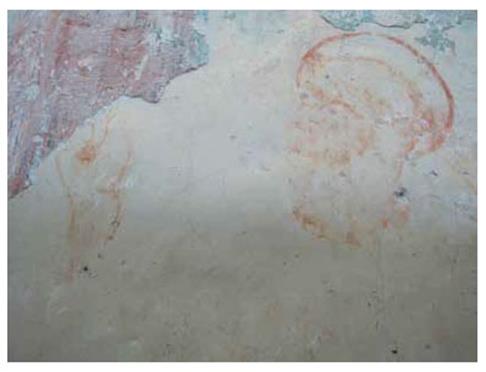

En el muro 5 se aprecia la parte izquierda de una estructura similar a la descrita

en el párrafo anterior. Aunque la escena central e incluso parte del marco de este

caballete también se han perdido, sobreviven algunos detalles que proporcionan una

idea de cómo debieron haber lucido ambos lienzos: en las esquinas superior e inferior

izquierdas se dibujaron rostros de ángeles, flores y copones en colores sepia, azul

y rojo. Al parecer, estos elementos funcionaban como una delimitación interna de la

escena central. A diferencia del caso anterior, es posible apreciar que el extremo

superior izquierdo está decorado con dos cintas sepia entrelazadas (Fig. 20).

20.

Esquina superior izquierda del caballete del muro 5. Foto: Ana Raquel Vanoye Carlo,

julio, 2012. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada por el Instituto

Nacional de Antropología e Historia”.

Debajo de estos caballetes hay rastros de la trama geométrica, la cual consta de círculos

inscritos en cuadrados, que en la primera etapa se ejecutó en grisalla, en los tímpanos

del ábside y en la bóveda de lacerías; sin embargo, hay tres diferencias importantes:

se aplicó en el guardapolvo, está hecha en azul y rojo y se usó un punzón para trazar

los círculos. También hay marcas de círculos hechos con este instrumento en los muros

2 y 3 del ábside: se encuentran sobre los rostros de los ángeles que cierran, en la

parte inferior, la composición del muro testero que pertenece a la etapa previa, pero

no hay rastros del uso de este instrumento sobre los arcos de medio punto, lo cual

indica que, probablemente, éstos fueron rescatados e integrados a la segunda decoración.

De hecho, el borde superior de la decoración geométrica de los muros 2 y 3 coincide

con el borde inferior del retablo del muro 1, perteneciente asimismo a la etapa anterior,

lo cual indica que quizá este último elemento también lo rescataron e integraron en

esta segunda decoración absidal. Este rasgo, la tendencia a no romper drásticamente

con el programa pictórico anterior, es otra de las características de este periodo.

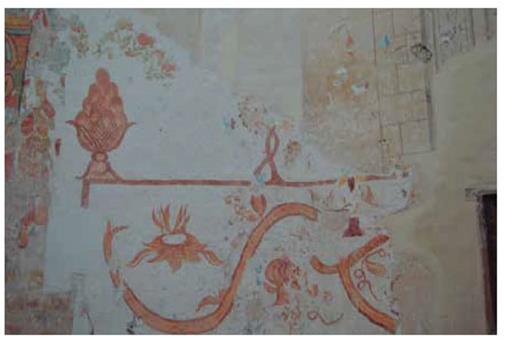

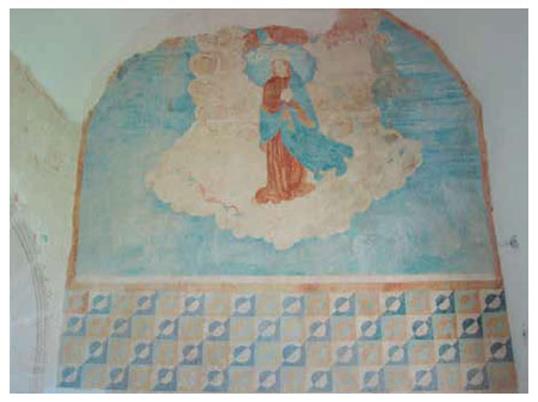

El patrón geométrico, con los rasgos antes mencionados, también se aplicó en el guardapolvo

del muro sur de la portería del convento. Arriba, en el luneto, hay una representación

de la Inmaculada Concepción (Fig. 17). El empate que existe entre la escena y los motivos geométricos sugiere que toda

la pintura de este paramento se ejecutó simultáneamente.

La Virgen aparece coronada, vestida con una túnica roja y un manto azul por el anverso

y rojo-naranja por el reverso, a sus lados, todavía son visibles, delineados en sepia,

el sol, la luna, la torre de David, el espejo sin mancha y debajo de ella un grupo

de ángeles dispuestos en forma de luna creciente. Está rodeada de nubes que en la

parte superior ofrecen un rompimiento que permite la entrada de un elemento sin identificar

y que apareció después de la intervención de 2011. La escena está enmarcada con una

línea roja, de unos 5 centímetros de ancho, que sigue la forma del luneto que la alberga.

Las diferencias existentes en las representaciones humanas, que corresponden a la

etapa anterior y ésta, refuerzan la idea de que su ejecución se efectuó en momentos

distintos. Entre éstas puedo mencionar el tratamiento en la caída de las vestimentas.

Para el caso de la primera etapa, los pliegues de las telas se concentran en la parte

inferior de las túnicas, mientras que en la segunda, éstos también están presentes

en la parte superior de las ropas, incluso se dibujaron los que corresponden a las

posiciones flexionadas de los diferentes miembros del cuerpo. Por ejemplo, en la Inmaculada

de la portería se aprecian los pliegues de la ropa correspondientes a la postura de

sus brazos, a diferencia de los ángeles que sostienen la cartela del muro 2 del presbiterio

para los cuales, a pesar de tener los brazos doblados, no se consideró su representación

(compárense las Figs. 6 y 17). El movimiento de la ropa constituye otra diferencia. En el caso de la Inmaculada,

el rompimiento del cielo implica un desplazamiento brusco de las nubes que se refleja

en la inclinación y en las orlas de los extremos del manto y la túnica. Al igual que

esta escena de la Inmaculada, que corresponde a la de san Francisco de Asís recibiendo

los estigmas (muro 2 del ábside, etapa anterior) (Fig. 8a), también se representó un rompimiento de nubes, del que probablemente emanaba el

serafín quien, según el relato, es el responsable de estigmatizar al fraile; sin embargo,

el pintor o pintores de la escena no han podido transmitir los efectos correspondientes

de este suceso en la ropa del santo, pues el manto del fraile no presenta inclinaciones,

orladuras o pliegues (compárense las Figs. 11 y 17).

El uso de algunos elementos que también aparecen en la etapa anterior, como el círculo

inscrito en el cuadrado, la paleta cromática y la forma de emplear los colores, refuerzan

la idea de que la segunda decoración recuperó algunas características de la primera.

Esto vuelve a sugerir que dicha solución ornamental tuvo una amplia aceptación, lo

cual motivó el uso continuo y prolongado de algunos de sus recursos. Aunque, otra

posibilidad es que los frailes no hubieran podido o querido llevar a cabo la renovación

de la pintura mural de todo el convento, por lo cual las nuevas representaciones debían

considerar a las anteriores con la finalidad de evitar romper la unidad visual y temática.

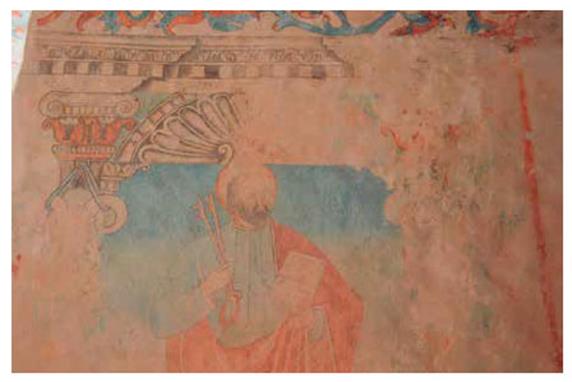

Alguna de estas posibilidades determinaron las características que presenta la serie

de murales que decoran la puerta claustral de la iglesia; antes de abordarlas, describiré

brevemente las escenas que aquí se localizan: en la jamba oeste del vano se pintó

un nicho formado por un dintel apoyado sobre un par de columnas balaustradas. Debajo

del dintel se aprecia una hornacina avenerada que también descansa sobre las columnas

balaustradas. Es san Pedro quien ocupa este nicho: su túnica es azul, su manto rojo

y el fondo azul (Fig. 18). En la jamba este hay otro nicho que tiene un diseño arquitectónico similar, pero

está ocupado por san Pablo, quien viste con una túnica blanca y un manto rojo, al

igual que en el caso anterior, el fondo de la escena es celeste (Fig. 19).

Aunque este par de pinturas comparte algunos rasgos con las que pertenecen a la primera

decoración absidal, como la paleta de color, la forma de aplicarla, las composiciones

arquitectónicas que enmarcan las escenas y algunos de sus elementos ornamentales también

presenta semejanzas con los murales de la portería. Por ejemplo, el uso del punzón

para realizar los trazos guía de las columnas: la línea vertical que funciona como

eje y la serie de líneas paralelas y transversales a la anterior, que delimitan cada

uno de los elementos que componen el fuste balaustrado de las columnas. Otra similitud

es la línea roja que rodea ambas escenas, parecida a la que enmarca la escena de la

Virgen de la portería (compárense las Figs. 17 y 19). Por último, el ángulo izquierdo superior de la escena de san Pedro muestra un adorno

al que decora, en los extremos superiores de los marcos de los caballetes localizados

en los muros 4 y 5 del ábside de la iglesia: un par de listones entrelazados color

sepia; al parecer, en este caso, el ornamento pende del extremo exterior de los capiteles.

La presencia tanto de características que corresponden a la primera etapa, como de

rasgos propios de la segunda indica su pertenencia al último conjunto.

En su conjunto la pintura mural de la etapa posterior indica que los nichos del vano

de la puerta que comunica el claustro con la iglesia son las únicas composiciones

arquitectónicas que aparecen en este segundo programa mural. Esto sugiere un cambio

en la preferencia para presentar las escenas, al parecer, en esta etapa prevaleció

la tendencia a utilizar marcos rectangulares, tal y como lo indican la línea roja

que enmarca las escenas de san Pedro y san Pablo y los caballetes de los muros 4 y

5 del ábside.

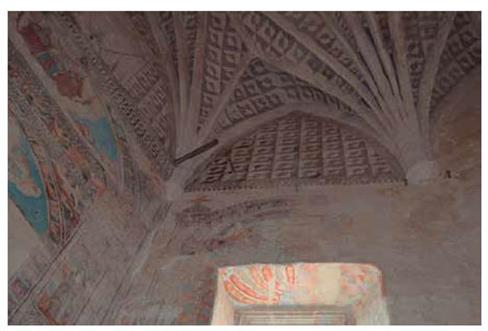

La tercera decoración del ábside (siglo XVIII) 21

El muro central de esta estructura es el único que no conserva pinturas correspondientes

a la tercera decoración.22 A pesar de la ausencia de un elemento central en torno al cual organizar el tercer

programa absidal, éste presenta simetría entre las composiciones de los muros 2 y

3 así como 4 y 5 (Fig. 29). Tiene también algunas otras características, sobre todo materiales, que lo diferencian

de las etapas anteriores, para ejecutarlo no se aplicaron nuevos encalados sobre los

muros, sólo lechadas de cal y aunque proporcionan un soporte para recibir la nueva

pintura, éstas no son tan durables como un encalado, a esto se debe que las pinturas

se desprendan en pequeñas lajas en lugar de deslavarse como es el caso de la que

corresponde a las etapas anteriores. Por otro lado, las lechadas no cubrieron por

completo la decoración mural previa, lo cual permitió que ésta sirviera como una plantilla.23 Otra de sus características es el uso de una paleta de color más amplia, pues el

pintor utilizó, además de negro, azul, rojo, y blanco, verde, amarillo, rosa, café

y anaranjado. Asimismo, la línea con la cual se ejecutó el dibujo preliminar de la

mayor parte de estas representaciones es negra, al igual que la empleada para los

delineados finales.

La ampliación de la paleta de color permitió consolidar uno de los rasgos particulares

de la pintura mural para esta región: la imitación de diferentes materiales de construcción

y objetos. El desarrollo de este aspecto comenzó desde las etapas anteriores y se

traduce para la primera decoración absidal en la imitación de elementos arquitectónicos

monumentales en piedra, por eso toda la arquitectura está ejecutada en grisalla, y

para la segunda, en la representación de las pinturas de caballete. Eventualmente,

se imitaron una gran gama de materiales y objetos en pintura. Entre los materiales

más representados se encuentra el mármol veteado aplicado sobre los elementos arquitectónicos

a manera de franjas paralelas inclinadas en colores rosa, café y amarillo.

En general, los conventos franciscanos de la península de Yucatán ofrecen diversos

ejemplos de objetos artísticos representados en pintura mural, entre los que destaca

la serie de pinturas de caballete que adornan la sacristía del convento de San Pedro

y San Pablo en Teabo, para las cuales incluso se pintó el clavo y la cuerda del que

penden; por ejemplo, la pintura de caballete de santa Bárbara, que se encuentra en

la portada de la iglesia de San Antonio de Padua en Izamal y que, muy probablemente,

en su representación inicial fue una escultura, al igual que la Virgen del convento

de San Francisco de Asís, en Conkal, ya que en ambas es posible observar, en la parte

inferior, la peana sobre la cual se apoyaba el cuerpo de las santas, y los cuatro

retablos que ornamentan el antiguo presbiterio de la iglesia del convento de Santa

Clara que presentaré en este apartado.

Antes de abordarlos, mencionaré que el tamaño y la disposición de estos ejemplos respecto

al recinto que los alberga indican algunos cambios en la relación entre la pintura

mural y la arquitectura. En esta etapa, a diferencia de las dos anteriores, ambas

juegan un papel más equilibrado: no hay una preeminencia de la pintura sobre la arquitectura.

Los retablos, y en general todas las representaciones pictóricas, son mucho más pequeños,

lo cual indica que la pintura mural no sustituye a la arquitectura ni se encarga de

la reconstrucción del aspecto de los espacios interiores, sino que se coordina con

ella para lograr su configuración.

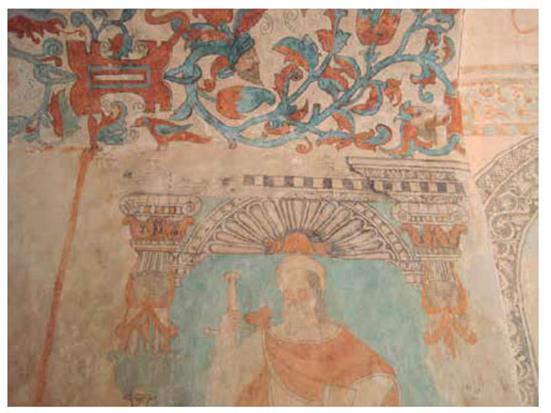

Como ya lo mencioné, el muro central del ábside es un eje de simetría porque la composición

en los dos muros de la derecha es igual a la de los dos de la izquierda. En los muros

2 y 3 se ejecutó un retablo que tiene composición y diseño similares, pero diferente

temática; en ambos casos la estructura arquitectónica se localiza alrededor de la

ventana que hay en ambos paramentos. El retablo del muro 3 (Fig. 21) está mejor conservado y, por eso, es conveniente comenzar la presentación de esta

etapa con su descripción.

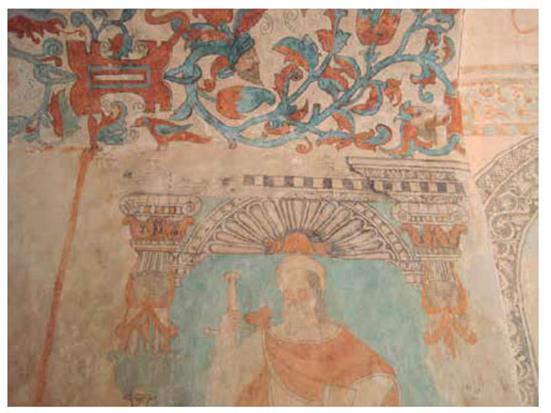

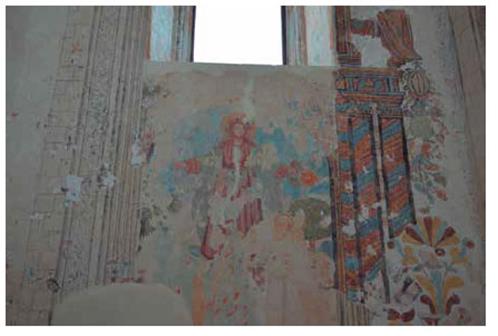

21.

Retablo mural, muro 3, ábside de la iglesia, convento de Santa Clara de Asís, Dzidzantún,

Yucatán. Foto: Ana Raquel Vanoye Carlo, julio, 2013. Secretaría de Cultura-INAH-Méx.

“Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

El elemento central de este retablo es una escena enmarcada por cuatro columnas veteadas,

dos a cada lado; aunque la basa y el capitel guardan relación con el orden corintio,

este último presenta algunas modificaciones: se han omitido los caulículos y algunas

hileras de hojas de acanto y en su lugar se pintaron flores azules con centro café.

Sobre cada par de columnas descansa un ábaco moldurado que también está decorado con

franjas, imitando el mármol, además, tiene una característica muy peculiar: la perspectiva,

lo cual, junto con el banco de cal y canto adosado al muro 1, sugiere la presencia

de un retablo de madera, del cual la pintura mural copió algunas de sus características.

En la escena central se representó un arco apoyado sobre un par de soportes que en

el interior alberga un personaje sin identificar. Al parecer no era prioridad del

autor de esta pintura mostrar el arco, sino lo que contenía, debido a eso, los soportes

laterales no son visibles: únicamente la moldura interior en amarillo. El diseño de

este elemento permite apreciar parte del muro que se extiende sobre el arco y al cual

también se le aplicó un tratamiento para imitar el mármol veteado. A la derecha del

soporte izquierdo, y viceversa, se aprecia un rectángulo paralelo, negro y que se

desvanece conforme se acerca a la clave del arco: es la representación del ancho de

los soportes y del intradós del arco; su presencia indica que el autor trató de imprimir

profundidad a la escena que contiene un personaje sin identificar vestido con una

túnica amarilla y un manto verde y que porta en la mano izquierda una cruz de tamaño

natural de la cual penden, en la parte central, unas llaves, en la derecha sostiene

un libro. Detrás del personaje hay un paisaje, o al menos eso sugiere el color azul

del fondo que tal vez representa el cielo y los árboles colocados a cada lado del

personaje. La escena se delimitó como si se tratara de una pintura de caballete: usando

un marco lobulado azul, ocre y sepia. Las características de esta representación muestran

que, aunque los enmarcamientos arquitectónicos siguen formando parte de las composiciones

murales, su diseño ha prescindido de los ornamentos e incluido el uso de paisajes.

El ángulo superior derecho de esta pintura muestra otro rasgo característico de esta

etapa: presenta algunos faltantes que dejan al descubierto un fragmento de la pintura

mural que está debajo, correspondiente a la primera decoración: el lado derecho de

la venera, de gran tamaño, en grisalla descrita en el apartado correspondiente a la

primera decoración del ábside. Este faltante pone en evidencia que el borde superior

de la venera se utilizó como guía para trazar la moldura amarilla inferior del arco,

éste es un indicio que señala que estos murales consideraron a las pinturas murales

correspondientes a las etapas anteriores como guías de trazo. Más adelante señalaré

otros ejemplos que refuerzan la afirmación anterior.

Hasta antes de 2011, lo anterior era todo lo que podíamos observar de este retablo,

después de los procesos de intervención llevados a cabo por Garcés Fierros emergió

la parte superior izquierda que corre paralela al vano de la ventana. Dicha sección

es suficiente para poder reconstruir el aspecto que debió tener el retablo. Sobre

el ábaco, del lado izquierdo, se apoya una ménsula invertida, del ángulo inferior

izquierdo penden unos arreglos de flores, frutos y vainas, del lado derecho, se colocó

una columna delgada y veteada, detrás hay una base sobre la cual descansa un ángel

que sostiene una cartela ovalada, apergaminada con una leyenda ilegible en latín.

De la parte superior de la columna emerge una banda ondulante que probablemente tenía

otra leyenda en latín y la cual corre paralela al vano superior de la ventana. El

final de esta banda probablemente se conectaba con una estructura muy similar a la

que he descrito, paralela al lado derecho del vano de la ventana y que está perdida.

En la etapa uno, arriba de esta banda y encima de la pintura de los ángeles sosteniendo

una cartela descrita, se aprecia el brazo de un fraile franciscano, o al menos eso

es lo que sugiere la ropa que porta, muy parecida a una túnica. La mano muestra la

palma por lo cual al parecer el brazo está extendido. No hay ninguna conexión material

entre este fragmento y el retablo descrito en los párrafos anteriores. Sin embargo,

tal vez la representación superior del retablo del muro 2 pueda proporcionar la información

faltante para establecer dicha relación.

La intervención de Garcés Fierros descubrió también, en el muro 2, la mitad derecha

superior de una estructura arquitectónica similar a la descrita en el párrafo anterior.

Antes de ese descubrimiento ya podía apreciarse el lado derecho inferior del retablo

junto con algunos elementos de la escena central, por lo que actualmente disponemos

de todo el lado derecho del retablo, que es similar en estructura, composición y color

al que se localiza en el muro 3 (Fig. 22).

22.

Sección inferior del retablo del muro 2 del ábside de la iglesia, convento de Santa

Clara de Asís, Dzidzantún, Yucatán. Foto: Ana Raquel Vanoye Carlo, julio, 2013. Secretaría

de Cultura INAH-Méx. “Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología

e Historia”.

La escena central es parecida a la del muro 3: aún son visibles algunos fragmentos

de la moldura amarilla correspondiente a la parte inferior del arco y del soporte

derecho sobre el que también corre paralela la franja negra que representa el ancho.

En el interior de este arco se representó un personaje de pie, de frente y con los

brazos extendidos en dirección al suelo, con la mano izquierda señala al sol mientras

que con la derecha probablemente a la luna, pues aunque está en actitud de señalar,

el mural presenta un faltante, el cual impide conocer a qué está haciendo referencia.

Sin embargo, es muy probable que se trate de la luna porque es común la presencia

conjunta de los dos astros. Tampoco es posible identificar los rasgos del rostro,

pero el hábito café indica que se trata de un franciscano y nuevamente, como fondo

se pintó un paisaje o al menos eso sugiere la presencia del fondo azul y los dos árboles

que se encuentran, uno a cada lado del fraile. La existencia de la pintura anterior

de san Francisco de Asís recibiendo los estigmas, correspondiente a la primera decoración

insinúa que, quizá esta escena es una renovación de la representación anterior de

este santo. Sólo sobrevive el lado derecho del marco de este caballete y al igual

que el del retablo del muro 3, es lobulado.

Los fragmentos de este retablo indican que su diseño es igual al descrito en los párrafos

anteriores: paralela a la sección del marco existente se encuentran un par de columnas

veteadas, de las cuales la basa y parte del cuerpo se han desprendido, lo que permite

apreciar que las pilastras, que sostienen los arcos de medio punto correspondientes

a la primera etapa, sobre todo las molduras que las decoran, se utilizaron como plantillas

para trazar el nuevo retablo. Los capiteles de las columnas presentan modificaciones

similares a las del retablo del muro 3: flores o moños han sustituido los caulículos

y las hojas de acanto de la hilera superior. En este retablo es posible apreciar que,

entre las dos columnas se pintaron pequeñas flores formadas por cuatro pétalos azules

y un centro rojo. Entre cada uno de los pétalos se agregó una hoja verde.

Sobre el ábaco, veteado y con perspectiva, que corona ambas columnas se aprecian a

la derecha, la ménsula invertida y el arreglo floral y frutal que pende del vértice

derecho; a la izquierda, la columna delgada y detrás de ella, la base sobre la cual

se apoya un ángel que sostiene una cartela ovalada cuyo contenido es ilegible, en

este caso es posible apreciar que viste una túnica roja, un manto azul, sus alas también

son azules y porta en la mano derecha una palma. La parte superior de la columna es

el arranque de la banda blanca cuyo extremo se conecta con una estructura igual a

la descrita y la cual corre paralela al lado izquierdo del vano de la ventana.

La franja está decorada, en sus extremos, por dos líneas delgadas: la exterior es

ocre y la interior azul, y encima de ella se encuentra una representación de un rey,

la corona, la capa y el cetro que porta en la mano izquierda se conservan en buen

estado, al igual que la vestimenta, que incluye camisola, calzas, jubón, greguescos

y collar (Fig. 6). El personaje aparece de pie sobre un piso café, en realidad se trata de una mancha

oscura que sigue la forma de la banda superior del retablo, y rodeado de arbustos

que tienen frutos café rojizo. Al parecer, esta composición coronaba el retablo. Tal

vez, una similar remataba también el retablo del muro 3 y el lugar del rey estaba

ocupado por el franciscano del que sólo sobrevive la mano derecha.

De acuerdo con esta idea, la posición de los temas en los retablos está invertida,

es decir, en el del muro 2, la escena superior es un rey, mientras que la inferior

es un franciscano y para el caso del muro 3, en la escena superior aparece un franciscano

y en la inferior debe corresponder a Jesús, que es un rey. Este recurso de inversión

lo emplearon los franciscanos para señalar coincidencias entre su origen y desarrollo

y el de Jesús y su familia y con ello dotarlos de legitimidad.

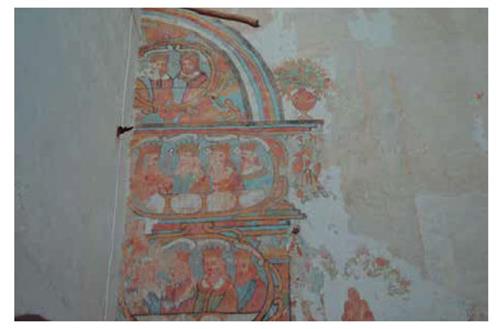

Las características de los retablos de los muros 4 y 5 refuerzan la idea anterior

y, además, revelan la existencia de una relación entre los cuatro elementos arquitectónicos.

El primer retablo está en el muro 4, a la izquierda del que he descrito en el párrafo

anterior, si bien sólo sobrevive la mitad derecha; la izquierda quedó debajo de la

pared con la pilastra que apuntala la bóveda de nervaduras. Probablemente se trata

de la genealogía de Jesús (Fig. 23). Está formado por dos cuerpos de diferente altura y el ático; la altura del inferior

es aproximadamente el doble del superior. Dentro de estas estructuras hay medallones:

dos en el cuerpo inferior, dispuestos en columna, uno en el superior y otro en el

ático. La composición que albergan los medallones es muy similar; en ellos se colocaron

los bustos de cuatro personajes vestidos con mantos y túnicas de diferentes colores

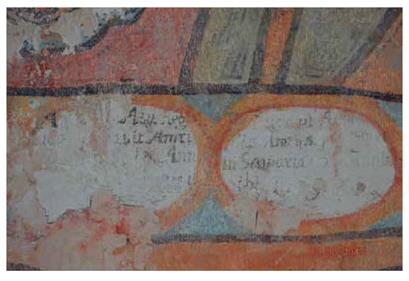

y que portan una corona. Debajo de cada uno hay un óvalo blanco sobre el que se escribieron

textos en latín, ahora perdidos (Fig. 24b). Arriba de los personajes hay una filacteria blanca cuyos textos latinos también

se han borrado, a la derecha de cada figura hay un pequeño rombo blanco, en cuyo interior

todavía es posible distinguir la letra m mayúscula. El diseño del medallón que se encuentra en el ático es un poco diferente

pues no tiene ninguno de los elementos que, en el caso anterior, albergan los textos

y además, sólo aparecen dos personajes que presentan las características señaladas.

23.

Retablo mural, la genealogía de Jesús, muro 4 del ábside de la iglesia, convento de

Santa Clara de Asís, Dzidzantún, Yucatán. Foto: Ana Raquel Vanoye Carlo, julio, 2013.

Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada por el Instituto Nacional

de Antropología e Historia”.

24. a)

Retablo mural, probablemente la genealogía de san Francisco, muro 5 del ábside de

la iglesia, convento de Santa Clara de Asís, Dzidzantún, Yucatán.

b)

Detalle de los óvalos que se encuentran debajo de cada uno de los reyes.

c)

Detalle de las molduras que decoran el frontón curvo del retablo. Fotos: Ana Raquel

Vanoye Carlo, julio, 2013. Secretaría de Cultura-INAH-Méx. “Reproducción autorizada

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

El ático tiene forma semicircular y está decorado con un conjunto de manchas rojas,

anaranjadas y azules que indican la imitación de mármol veteado; el borde está adornado

con molduras cuyos colores son, de la interior a la exterior, negro, blanco, azul,

rojo, ocre y azul con negro, sobre la estría blanca hay fragmentos de palabras en

latín (Fig. 24c). Este frontón descansa sobre un dintel de cuatro molduras cuyos colores son, desde

la superior, negro, azul, rojo y ocre, en el extremo derecho se colocó un copón de

flores que flanquea el ático. La parte derecha de esta estructura se apoya sobre una

columna veteada de la que sólo se aprecia la base y el capitel, porque el cuerpo queda

detrás de uno de los medallones, es decir, su altura es la misma que la de esta última

estructura. Tanto éste como la pequeña columna descansan de nuevo sobre un dintel

de cuatro molduras cuyos colores son, comenzando desde la superior: azul, ocre, ocre

y café, azul y ocre. Del extremo derecho de la inferior penden unos arreglos florales

y frutales. El cuerpo descrito anteriormente descansa sobre otro de composición similar,

pero de doble altura.