Una de las razones que impulsan y justifican este trabajo radica en que el Vaso François es notable por su manufactura, iconografía y composición, diferentes de las que poseen

la mayoría de los vasos de su época y tipo, pues por lo general las piezas cerámicas

de gran formato, en este caso las cráteras, al menos las de figuras negras elaboradas

en el Ática y Corinto, estaban decoradas con imágenes grandes, por lo que no había

oportunidad de distribuirlas en diversos frisos. Ésta es, creo yo, la principal importancia

de esta pieza como objeto de estudio: rompe totalmente con los esquemas de formato

y decoración del estilo al que pertenece por la numerosa cantidad de frisos y pequeñas

figuras que cubren toda su superficie.

Lo anterior hace posible pensar que la variada y compleja decoración de esta crátera

no fue producto del azar, sino de una cuidada estrategia discursiva dirigida a un

fin específico, el cual, según trataré de mostrar en este trabajo, va más allá de

simples fines decorativos.

El material existente hasta ahora sobre el tema puede ser sumamente extenso, desde

innumerables menciones secundarias o sucintas de algún aspecto de la pieza, pasando

por trabajos meramente descriptivos o enfocados a la historia arqueológica de la pieza

(tal es el caso, por ejemplo, de Materiali per serviré alla storia del Vaso François, Bolletino d'Arte,1 o Il Vaso François, de Antonio Minto),2 hasta investigaciones más complejas dedicadas al análisis de su simbolismo o de sus

inscripciones (por ejemplo, "The Inscriptions on the François Vase'", de Rudolf Wachter,3 por mencionar algunas). Debido a tal abundancia y a la imposibilidad de conseguir

por el momento algunos textos, no tuve oportunidad de consultar todo el material existente,

razón de más para advertir al lector que la búsqueda y comparación de algunas otras

investigaciones, diversas a las aquí consultadas y que compartan o rechacen lo que

a continuación expondré es una tarea ardua, que, por lo pronto, queda pendiente para

un trabajo posterior, y que si bien algunas escenas o personajes de la pieza pudieran

tener una lectura política, por el momento realizaré aquí una interpretación mítico-literaria.

Así pues, los objetivos perseguidos al analizar iconográfica y formalmente el Vaso François son: i) argumentar que el Vaso François no es una simple antología mítica seleccionada al azar, ya que posee unidad y sentido

profundo, un paradigma o hilo conductor, y 2) que las escenas trazadas en él representan

tópicos significativos del arquetipo del héroe homérico y están relacionados con la

forma del vaso.

Para cumplir con estos objetivos y considerando de suma importancia que la cerámica

griega antigua no era una simple decoración -sino que cada pieza se creó para un uso

específico que se extendía desde el ámbito doméstico (contención y almacenamiento

de líquidos y sólidos) y simposiaco, hasta el funerario, ritual, apotropaico, conmemorativo

y de premiación, entre otros,4 y que tal utilidad no se circunscribía solamente al objeto cerámico como recipiente,

sino que se extiende a las representaciones pictóricas que los recubrían (fueron,

y aún siguen siendo, un medio para difundir y conservar imágenes de la vida cotidiana

en sus más diversos aspectos así como escenas y narraciones gráficas que remitían

a los mitos y leyendas acuñados por el imaginario griego)- realicé este análisis con

base en algunas ideas de Cliford Geertz y Joaquín Lomba Fuentes,5 enmarcadas dentro de la teoría de la identidad cultural en el arte o teoría del arte

como sistema cultural, sustentada por diversas disciplinas como la sociología del

arte, la historia del arte, la psicología del arte, la filosofía del arte y la estética.

Dicha teoría postula que la identidad cultural de determinado ente social encuentra

su reflejo en sus creaciones artísticas, es decir que los medios de expresión del

arte así como sus signos o elementos sígnicos y la concepción de la vida que la anima

son inseparables, es decir, se hallan conectados. Así, expresiones como rituales,

mitos y la organización social, entre otras, pueden crear las condiciones implicadas

en determinada manifestación artística, y a su vez ésta refleja las concepciones fundamentales

de la vida en sus más diversos aspectos.6

Es así como, en un primer momento, recurrí al análisis de la forma de la pieza, el

significado y el tema de las imágenes plasmadas en el vaso y, posteriormente, tomé

en cuenta la posible función de la crátera en el momento de su creación, así como

las circunstancias no muy claras de su génesis y la relación con el contexto ideológico-cultural

en el que se insertan sus cuadros compositivos, ya que, para conocer la cosmovisión

que se refleja en esta obra (esquemas visuales) debemos conocer las ideas, la cultura

y la sociedad del momento en el que se gestó (esquemas culturales).

Por último, cabe señalar la ineludible necesidad de consultar fuentes literarias de

la antigüedad griega, pues son éstas las que conservan la tradición mítica en la que

la mayoría de los ceramistas y pintores se basaron (unos más estrictamente que otros)

para la creación del discurso decorativo de sus obras. Este punto es relevante, pues

me permitió realizar una mancuerna interdisciplinaria entre historia del arte y filología.

Breve descripción e historia del Vaso François

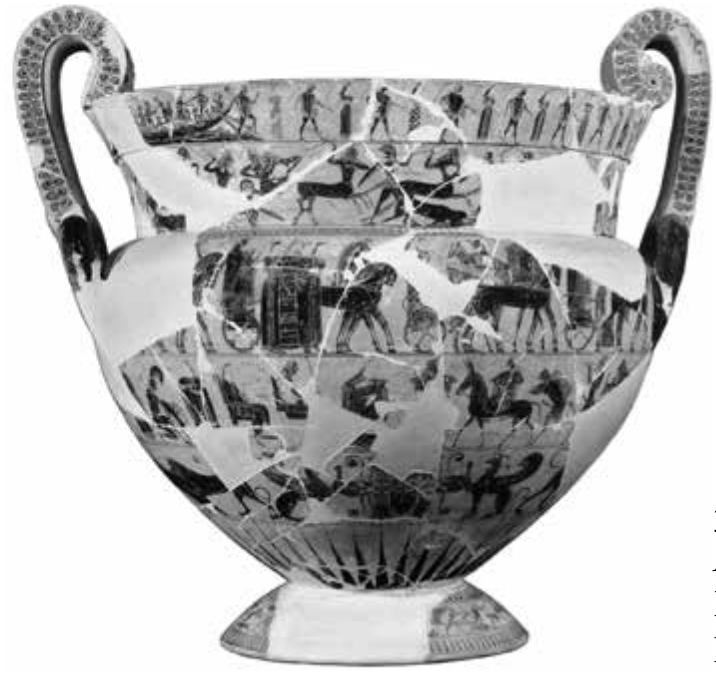

El Vaso François es una crátera de volutas (vaso de simposio en el que se mezclaba el vino) de figuras

negras, fechada entre 570 y 560 a. C. (finales del arcaico maduro), realizada por

el alfarero Ergótimos y el pintor Klitias. Por ser un vaso de grandes proporciones

(66 cm de alto por 57 centímetros de ancho) probablemente fue modelado por piezas,

y tal vez no sólo las asas y la base, sino el cuello y el cuerpo, ya que las partes

mayores a 30 cm tendían a deformarse durante el horneado.

En 1844, el arqueólogo florentino Alessandro François, durante una de sus campañas

en una antigua necrópolis de Chiusi, descubrió, junto con algunas joyas y otras piezas

cerámicas de menor valor, varios fragmentos del vaso dispersos en las diversas habitaciones,

corredores y cámaras laterales de una tumba destinada a la nobleza. Después de largos

y complicados procesos de restauración y de su esporádica permanencia en diversos

museos y galerías,7 el Vaso François se encuentra, desde 1880, en el Museo Arqueológico Nacional de Florencia.

El Vaso François resulta ser el único de su tipo que se conserva casi completo. Posee un formato grande

para su época, pero con decoración en menor tamaño que el habitual, propia de la cerámica

de pequeño formato; lo adornan 270 figurillas distribuidas en seis frisos (seis en

el cuerpo y uno en el pie) y en seis ventanas o registros (tres en cada asa).

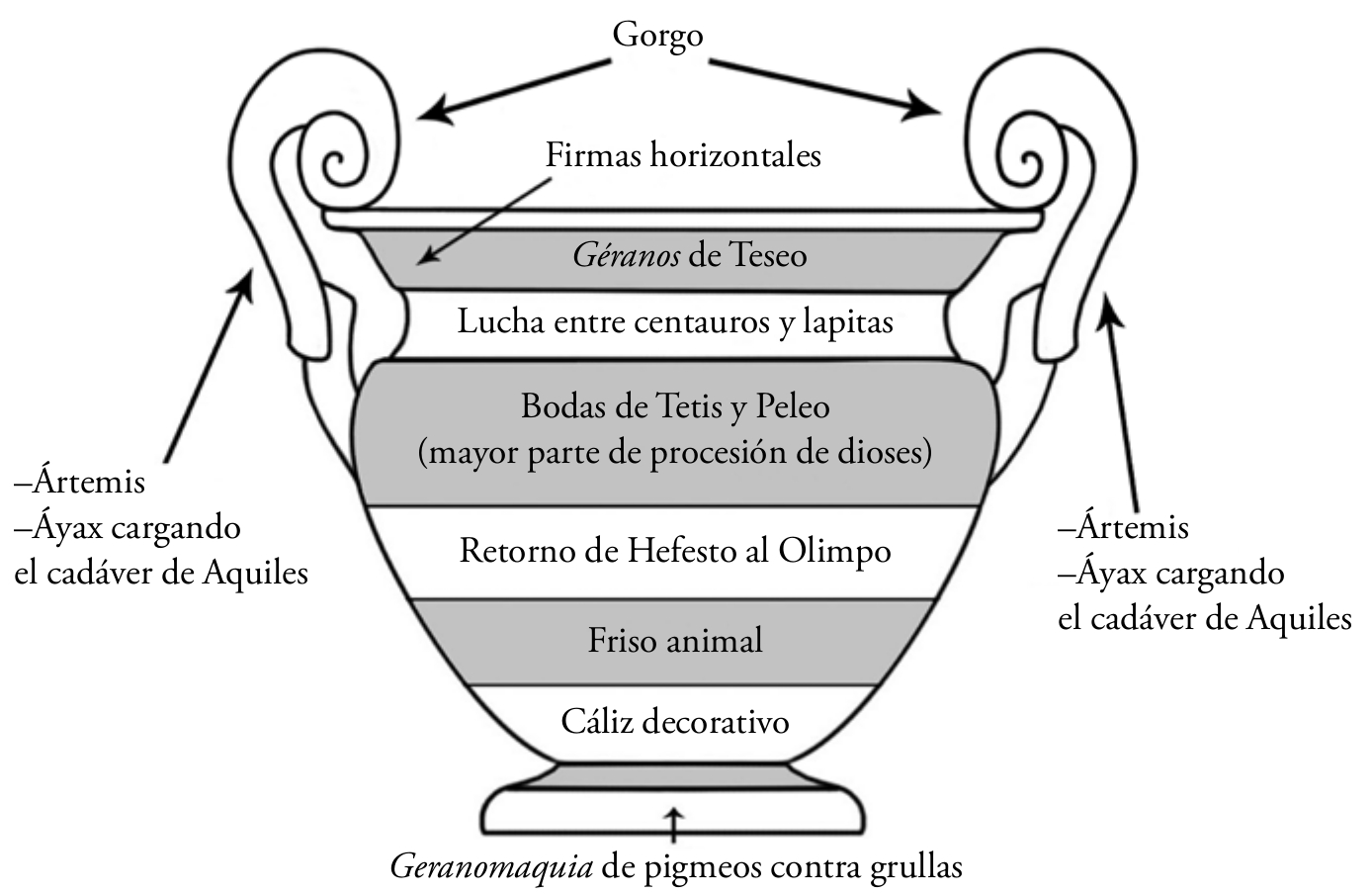

De un lado, en el cuello de la vasija, en el friso superior, está representado el

géranos8 de Teseo como vencedor del Minotauro; debajo, la lucha entre centauros y lapitas.

Después, un único friso, de mayor anchura que los demás, recorre por ambos lados los

hombros de la pieza, y presenta las bodas de Tetis y Peleo. En el vientre del vaso

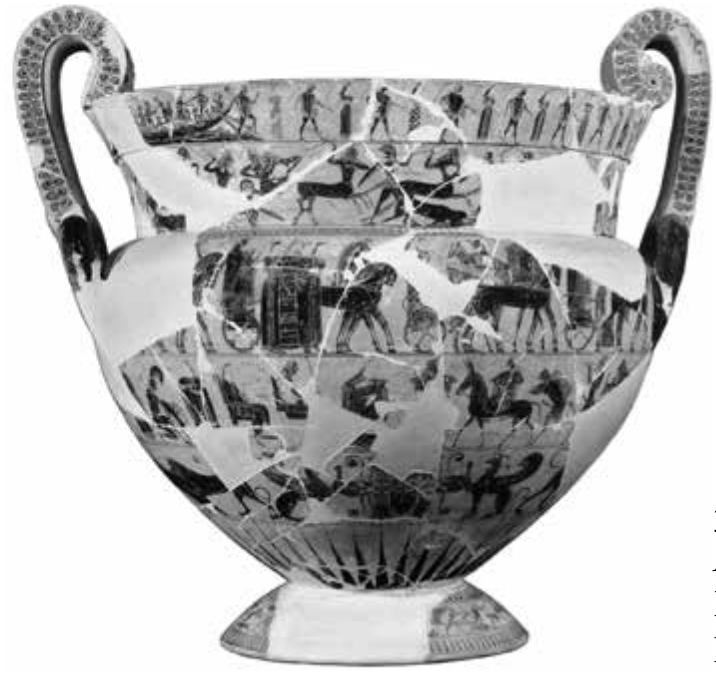

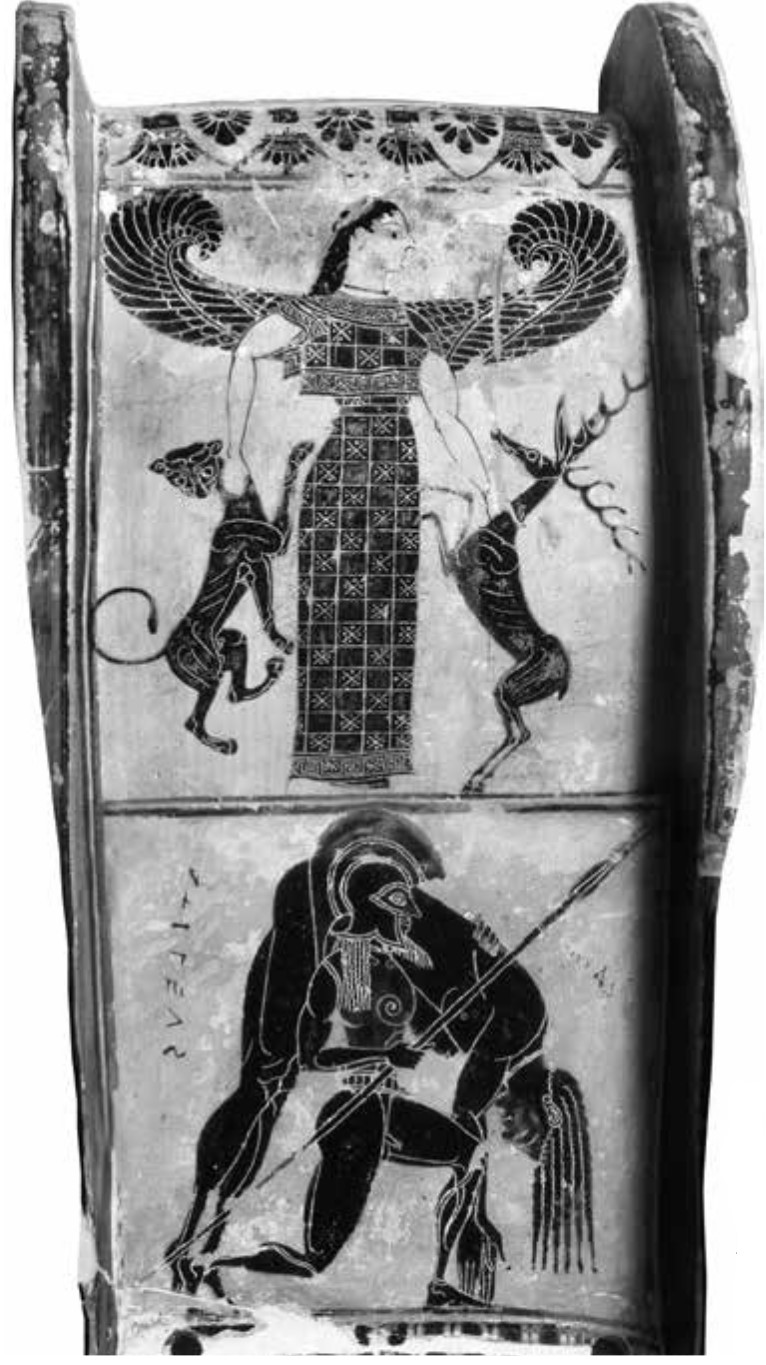

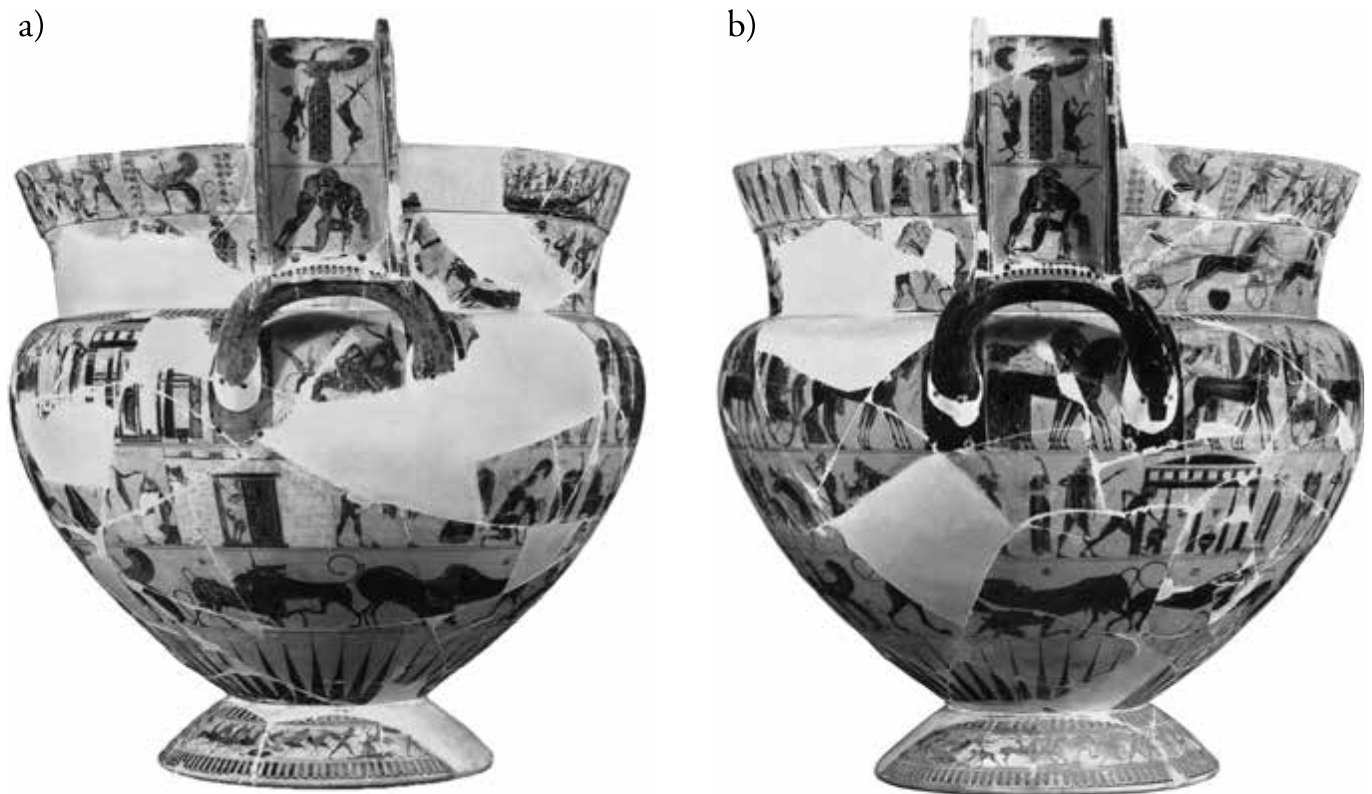

se aprecia el retorno de Hefesto al Olimpo (Figs. 1 y 3).

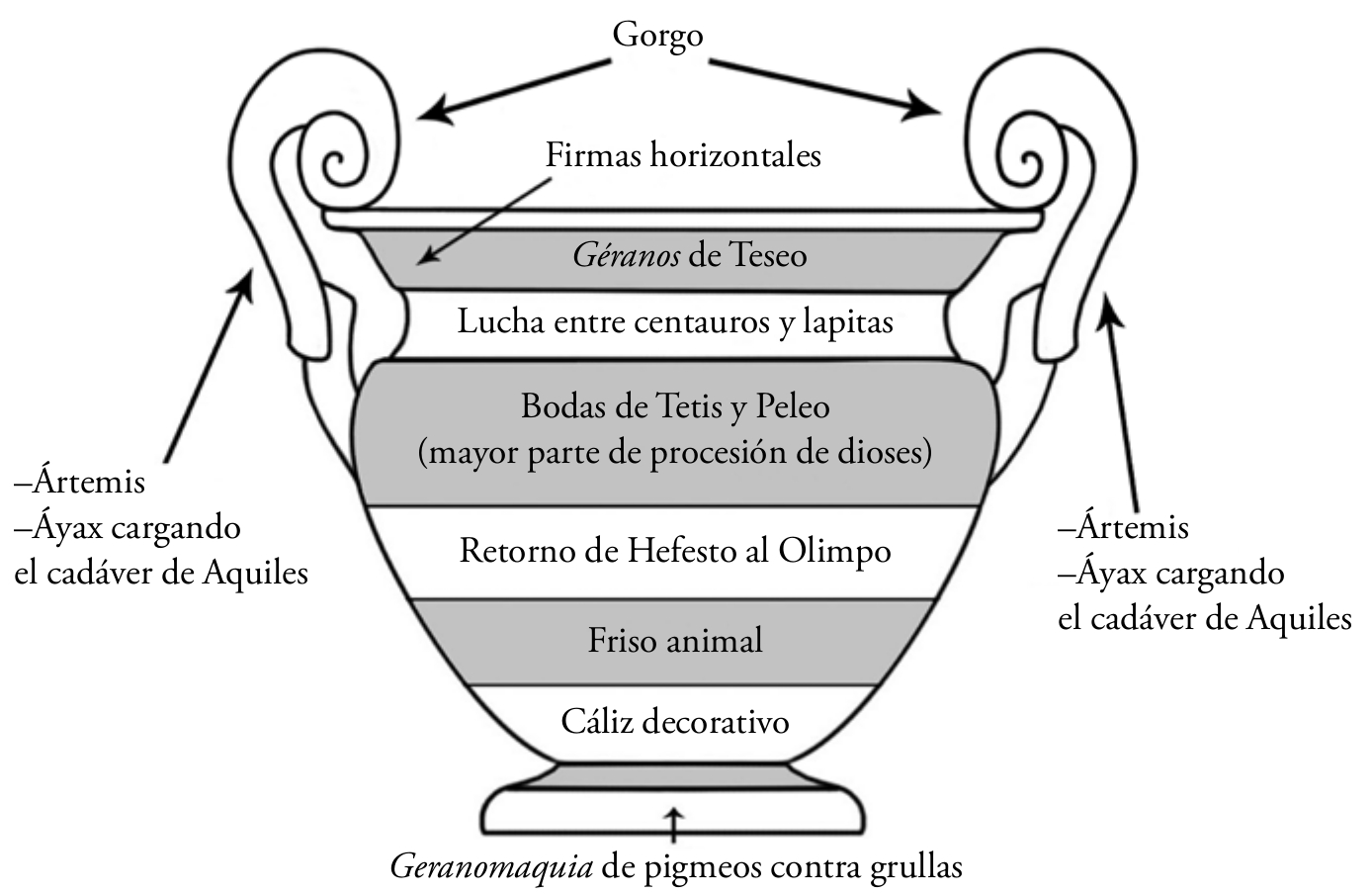

1.

Frisos del lado "teseida". Diagrama: Marleth Rodríguez.

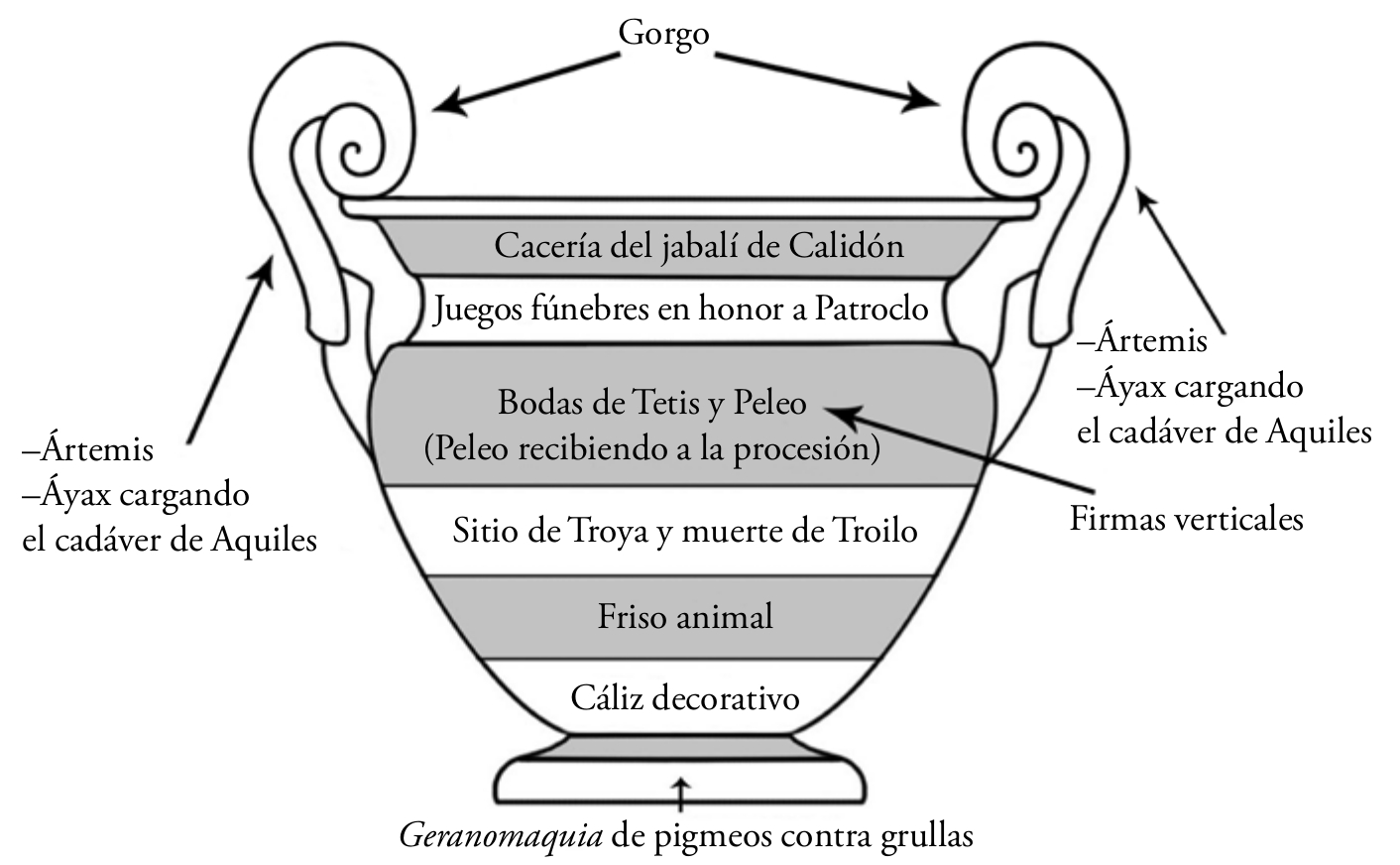

2.

Frisos del lado "calidonio". Diagrama: Marleth Rodríguez.

3.

Lado "teseida", imagen tomada de Materiali per servire alla storia del Vaso François (vid supra n. 1), 122. Universidad Libre de Berlín.

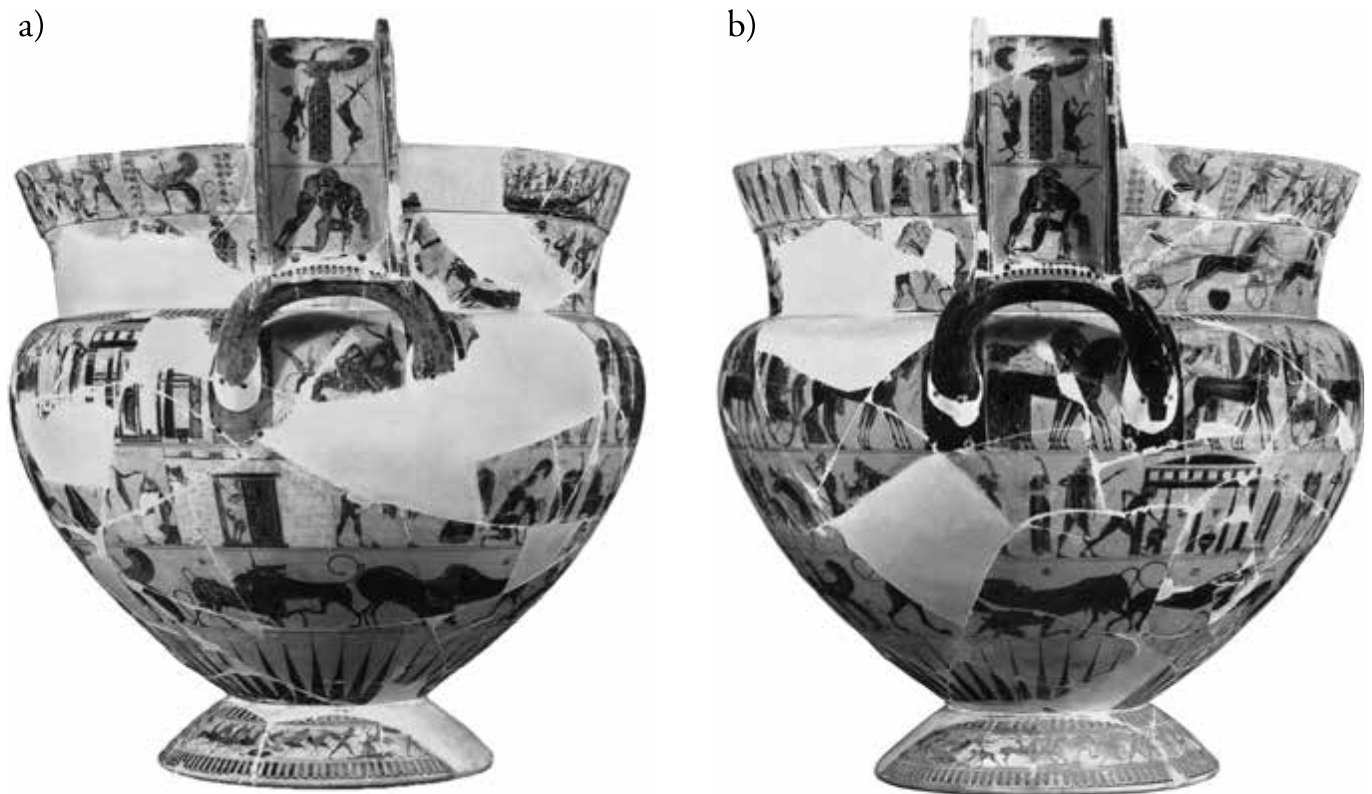

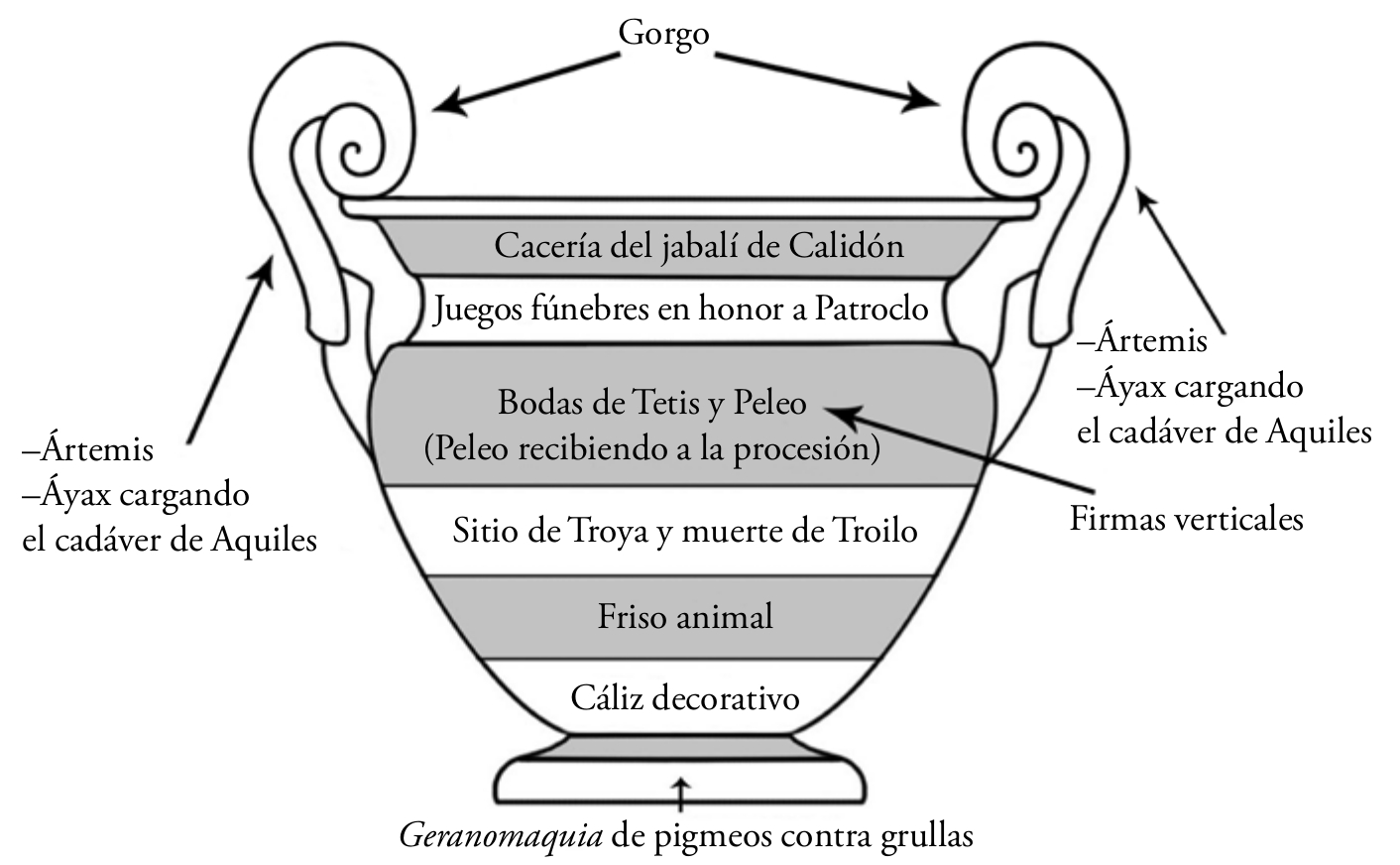

En la cara opuesta de la pieza, en el cuello, el primer friso está decorado con la

cacería del jabalí de Calidón y, en la parte inferior de éste, en el friso siguiente,

se aprecian los juegos fúnebres en honor a Patroclo. En los hombros, como ya mencioné,

continúa la escena nupcial. En el vientre de la pieza hay escenas del sitio de Troya

(Figs. 2 y 4).

4.

El último friso del cuerpo del vaso, al igual que el friso con las bodas de Tetis

y Peleo, rodea completamente la pieza, y lo conforman representaciones de animales

(reales y fantásticos) y motivos florales. En la parte más baja del vaso y por ambos

lados se encuentra la llamada decoración de cáliz; por último, un friso completo con

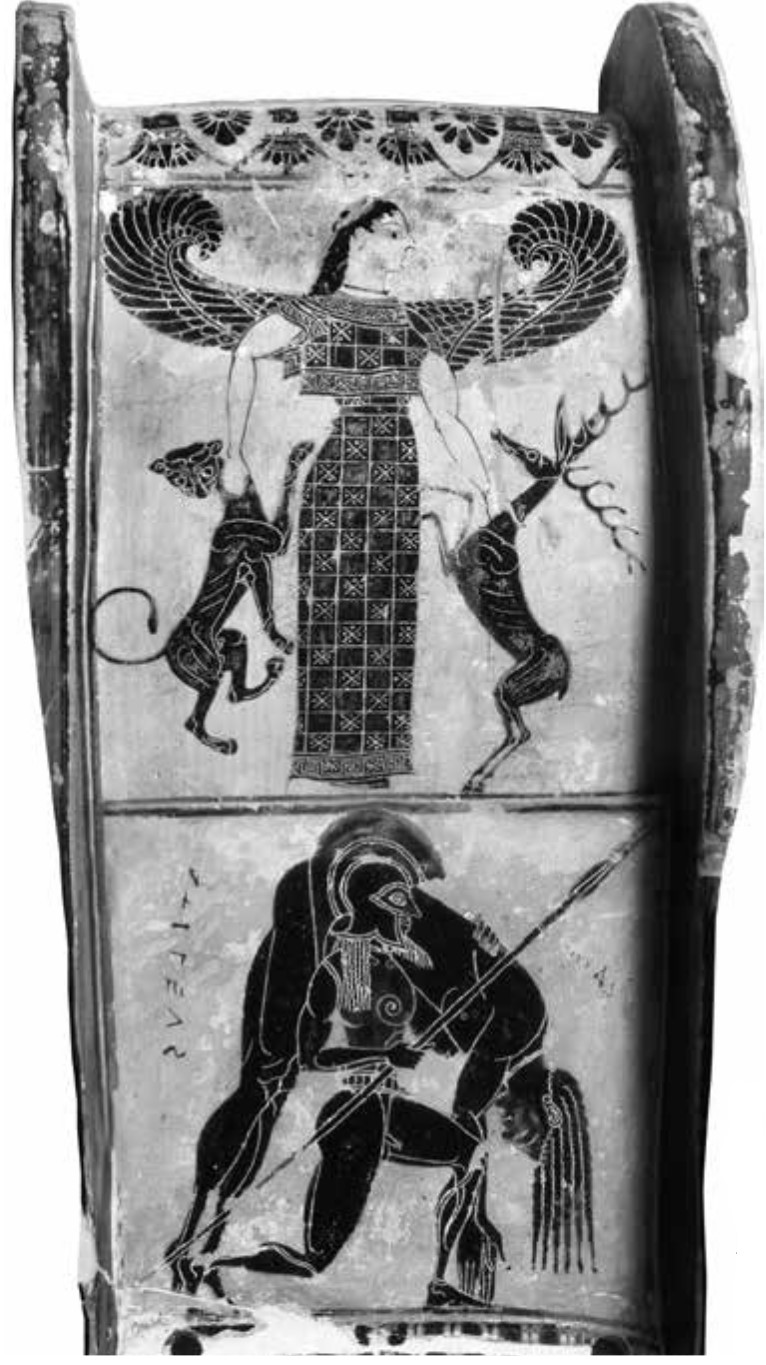

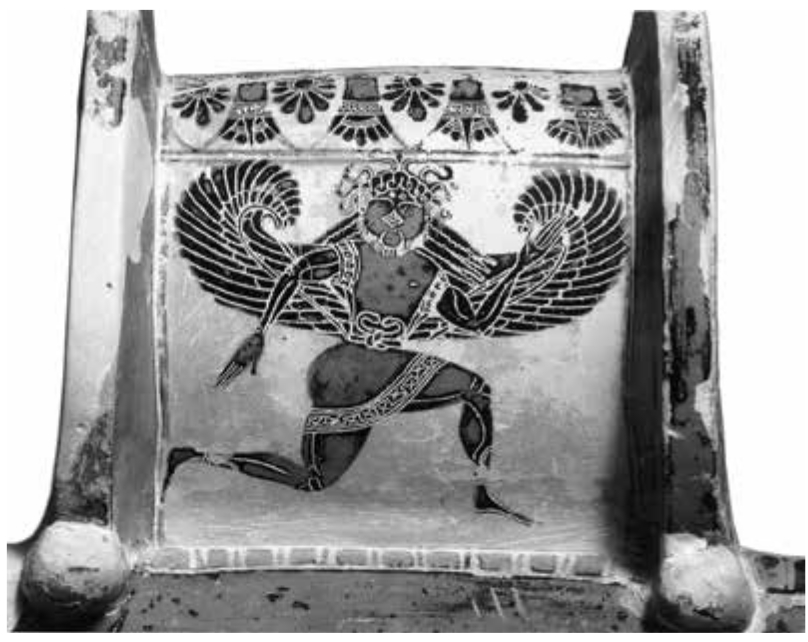

la geranomaquia (lucha de los pigmeos contra las grullas) recorre todo el pie del vaso (Figs. 1-5).9 En cada una de las asas, decoradas en sus laterales con una doble línea de palmetas

entrelazadas, hay tres registros decorativos o ventanas: en el primero, en la cara

interior de la voluta, aparece Gorgo; en el segundo, una Pótnia Therón, y en el último,

la imagen de Áyax cargando el cadáver de Aquiles (Figs. 5-7).

5 a) y b).

Vistas laterales del vaso, imágenes tomadas de Materiali per serviré alla storia del Vaso François (vid supra n. 1), 120 y 123. Universidad Libre de Berlín.

6.

Exterior de una de las asas: Ártemis como Pótnia Théron y Áyax cargando el cadáver

de Aquiles. Fragmento modificado a partir del de Materiali per servire alla storia del Vaso François (vid supra n. 1), 149. Universidad Libre de Berlín.

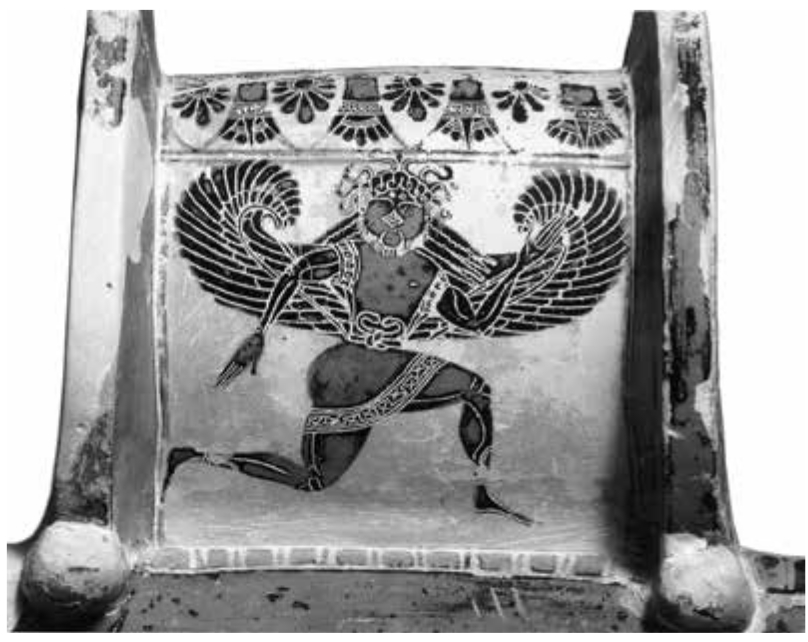

7.

Exterior de una de las asas: Gorgo alada. Fragmento modificado a partir del de Materiali per servire alla storia del Vaso François (vidsupra n. 1), 152, fig. 113. Universidad Libre de Berlín.

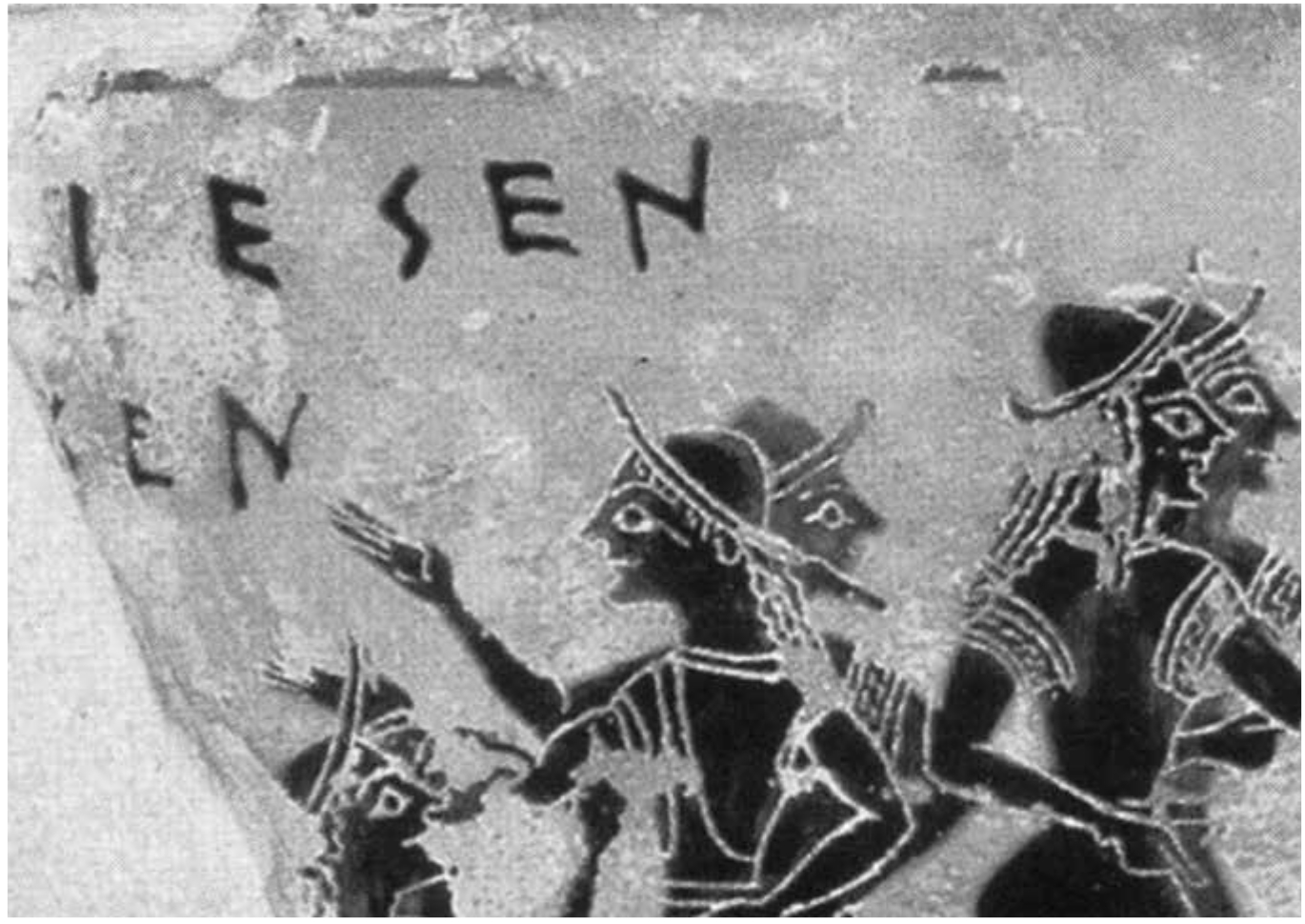

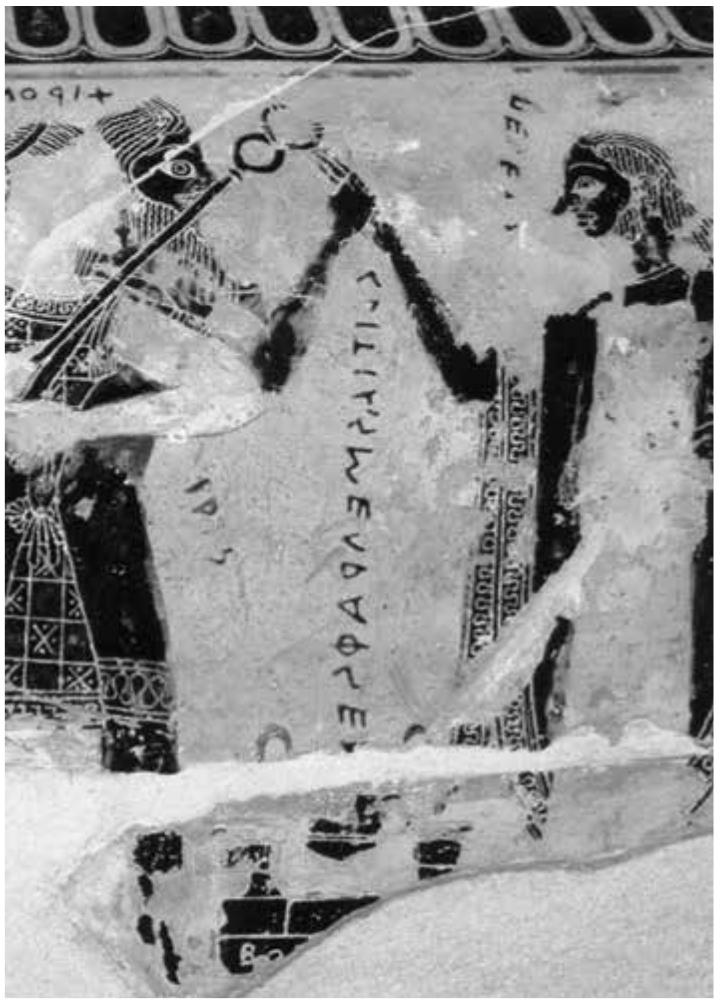

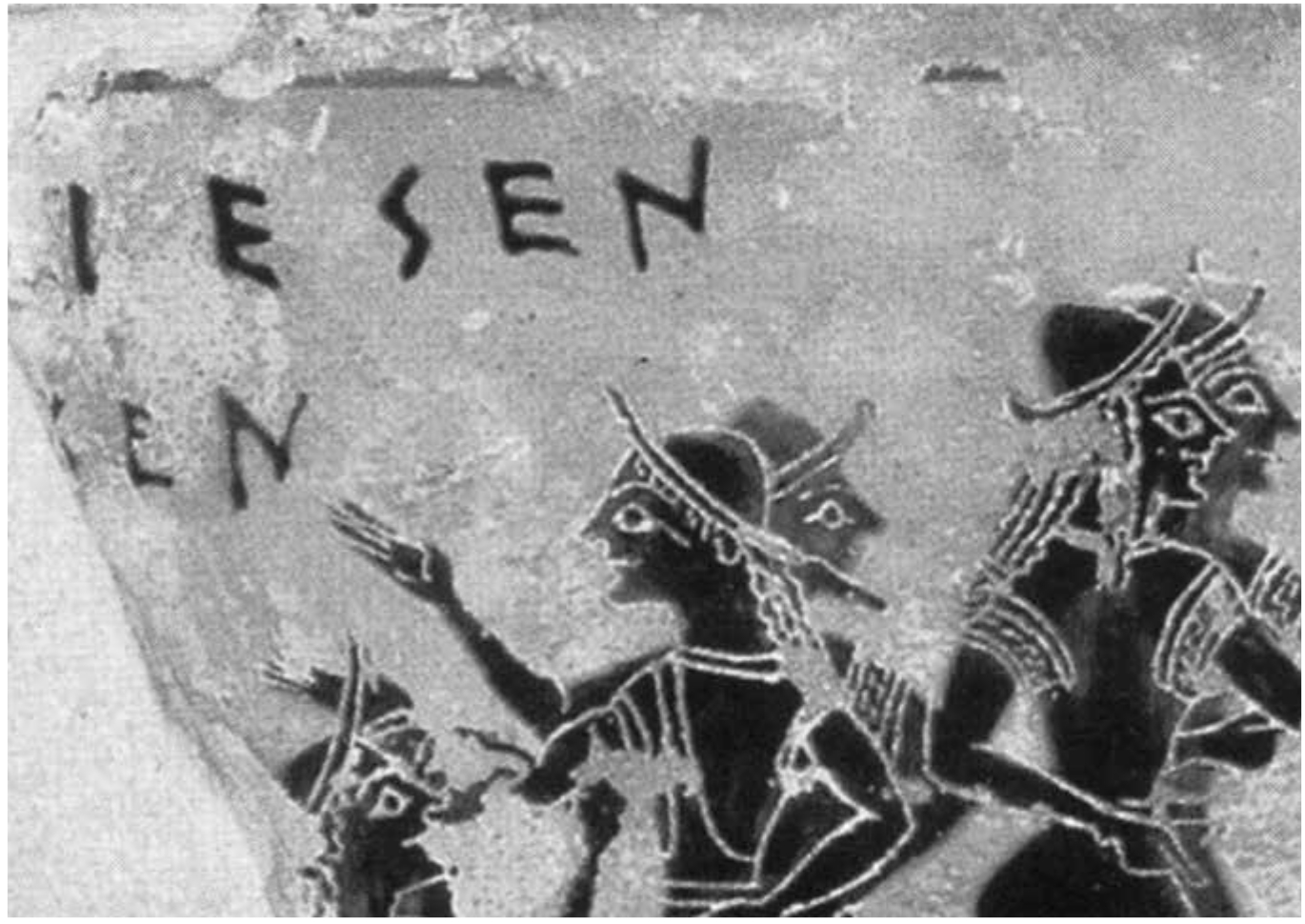

La mayoría de las figuras están identificadas con inscripciones que las acompañan

y, en el extremo superior izquierdo del friso con el regreso de Teseo y en el friso

central con las bodas de Tetis y Peleo, se observan las firmas del alfarero y el pintor

(Figs. 8, 9 y 10).10 Las 130 inscripciones que presenta el vaso, que van desde firmas y nombres propios

hasta nombres de objetos, son parte integral de la decoración de la pieza; algunas

van de derecha a izquierda o viceversa según la dirección de la imagen, otras interactúan

con las figuras, atravesándolas, rodeándolas y enmarcándolas, yendo más allá de la

mera identificación de aquéllas, como se verá más adelante.

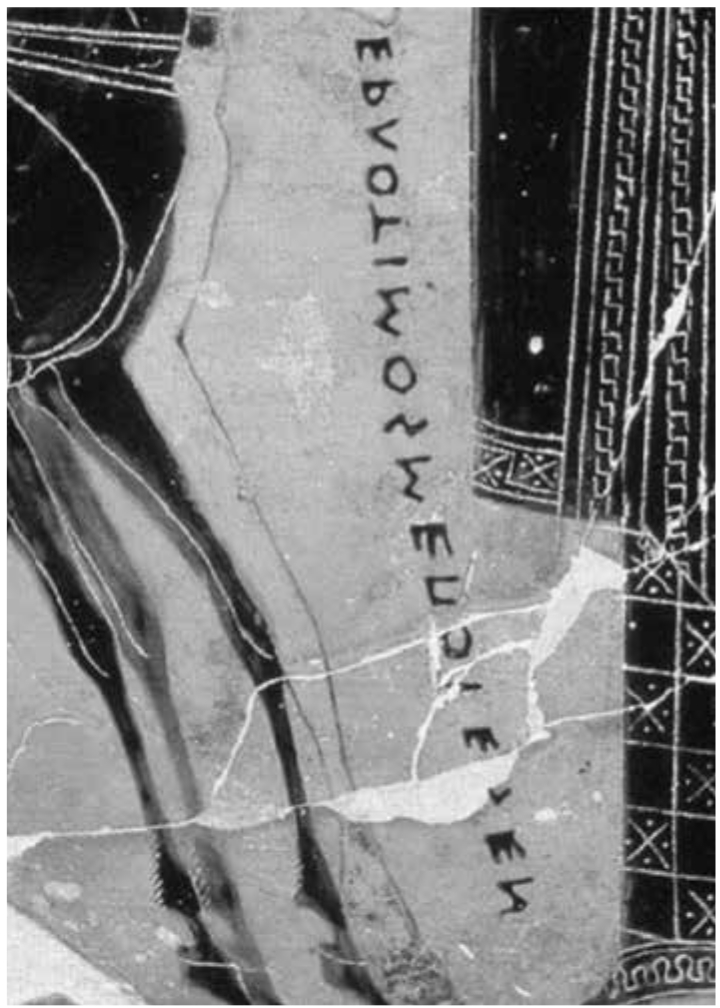

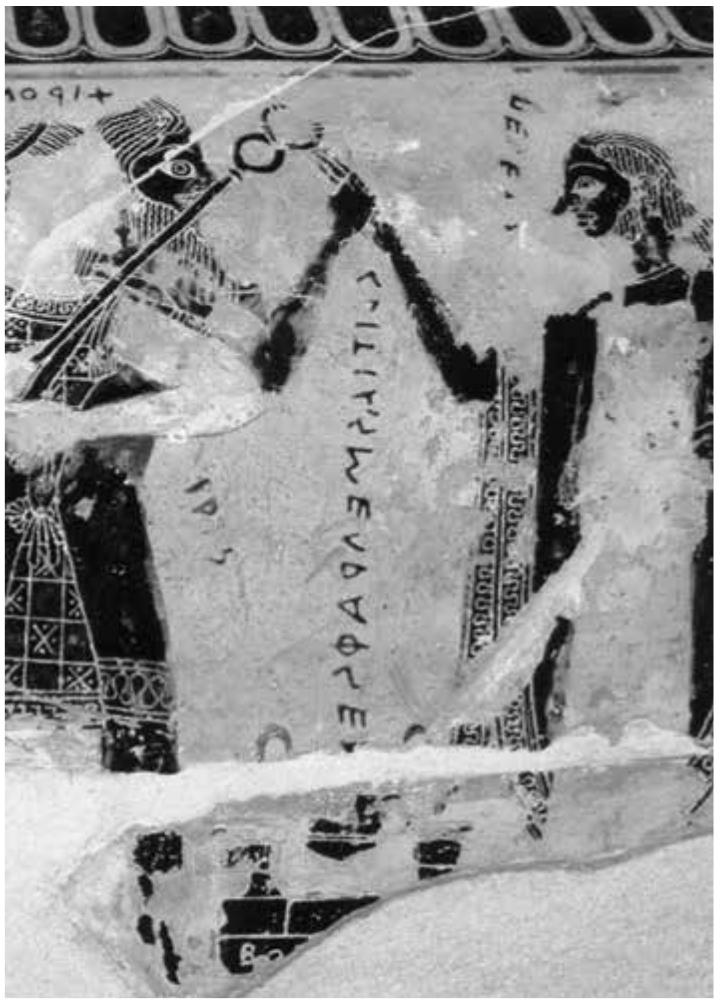

8.

Firmas horizontales en el friso con el géranos de Teseo: Ergótimos m'epoíesen ("Ergótimos me fabricó") y Klitias mégraphsen ("Klitias me pintó"). Fragmento tomado de Materialiper serviré alla storia del Vaso François (vidsupra n. 1), 181, fig. 160. Universidad Libre de Berlín.

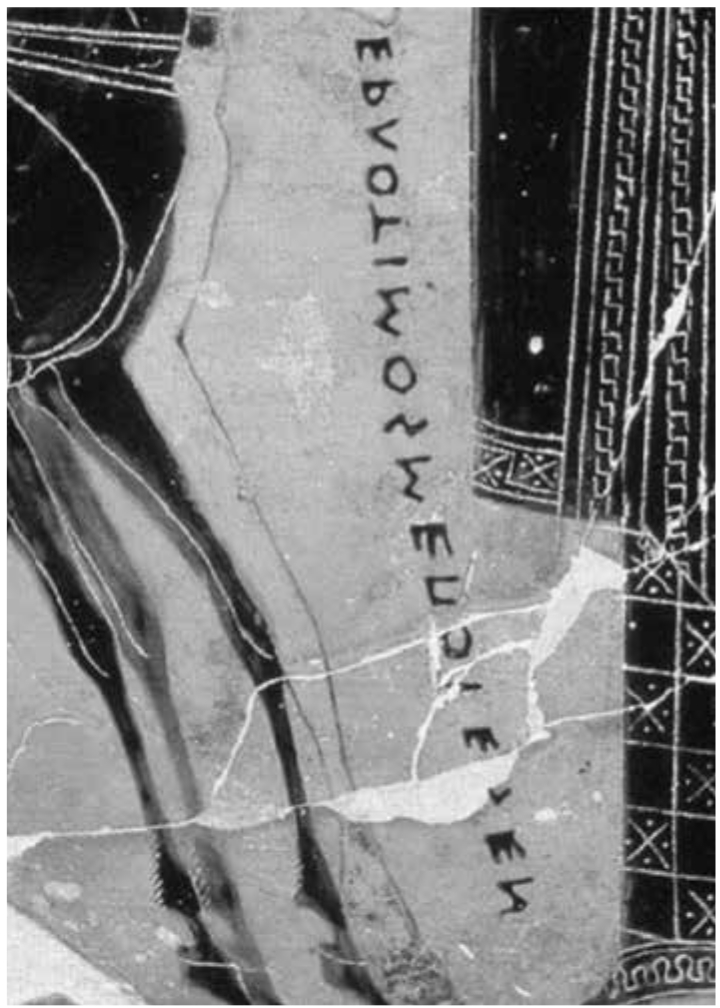

9.

Firma vertical de Klitias en el friso con las bodas de Tetis y Peleo: Klitias m'égraphsen ("Klitias me pintó"). Fragmento tomado de Materiali per servire alla storia del Vaso François (vid supra n. 1), 166, fig. 133. Universidad Libre de Berlín.

10.

Firma vertical de Ergótimos en el friso con las bodas de Tetis y Peleo: Ergótimos m'epoíesen ("Ergótimos me fabricó"). Imagen tomada de Materialiper serviré alla storia del Vaso François (vid supra n. 1), 187, fig. 201. Universidad Libre de Berlín.

¿Por dónde comenzar a interpretar el Vaso François?

¿Dónde iniciar la lectura del vaso? ¿Cuál fue el motivo de su creación? ¿Su temática

fue idea del ceramista o de algún cliente? ¿Fue una pieza realizada ex professo para exportación? ¿Existe una relación entre su temática y la tipología y función

de la pieza? ¿Qué lado de ésta puede considerarse como el anverso y cuál el reverso?

¿Cuál es la secuencia correcta de lectura de las escenas pintadas en ella? ¿Los frisos

de cada lado pueden y deben leerse en un orden descenden te? ¿Existe una relación

entre los frisos de ambos lados? Éstas son algunas de las primeras interrogantes que

surgen al observar que la totalidad de la crátera está cubierta de numerosísimas figurillas

que participan en variados episodios míticos superpuestos, y para comenzar a darles

respuesta se deben atender ciertos aspectos relativos al contexto y a la forma de

la pieza:

Pautas contextuales

Por ser el Vaso François tan complejo y único en su tipo, y por no haber ninguna fuente literaria antigua

que hable de su historia, esta pieza cerámica resulta misteriosa. No es seguro que

haya sido creado por encargo de un cliente específico, ni se puede saber si las escenas

plasmadas en él las estableció enteramente el pintor o si hubo alguna intervención

clientelar en la elección de los temas.11 No hay ninguna certeza de que desde un inicio haya sido concebido como una ofrenda

mortuoria, pues su lugar de descubrimiento no es motivo suficiente para aseverarlo,

o incluso de que se pensara como un regalo de bodas, aunque el ancho y llamativo friso

nupcial que rodea sus hombros pueda sugerirlo. Tampoco se sabe nada de su uso antes

de haber sido colocado en la necrópolis etrusca; aunque, por su tipología, con seguridad

se empleó en un contexto simposiaco, colocado al centro de un banquete para proveer

de vino a los comensales.

Sin embargo, por su lugar de fabricación (el Ática), su datación (periodo arcaico)

y su lugar de descubrimiento (Chiusi), es evidente que lo destinaron a la exportación,

fin muy común en la época, pues, como es bien sabido, el comercio de vasos áticos

adquirió un enorme desarrollo a partir del siglo VI a. C. y a lo largo del siglo V.12

Este auge de la exportación de vasos de figuras negras se debió al impulso del artesanado,

especialmente de los ceramistas, durante la época de la tiranía pisistrátida (561-510

a. C.). Es importante destacar aquí el control que los tiranos ejercieron sobre el

trabajo de los artesanos y el hecho de que Pisís-trato y sus descendientes utilizaran

algunas de las imágenes plasmadas en los vasos como medio de propaganda política.13

Por esta razón sería posible pensar que detrás del Vaso François pueda existir una clara referencia a los aportes político-sociales de la tiranía

a la polis ateniense o una alusión a alguno de los principales actores políticos o sucesos de

la época. Ahora bien, si atendemos a que durante la tiranía se reguló la recitación

oficial de La Ilíada y La Odisea en distintos festivales y a que, por ello, floreció la figura del héroe épico, vinculado

con el origen y desarrollo de la ciudad, y las hazañas heroicas del pasado homérico

se volvieron muy familiares para los atenienses, quienes, en un acto de añoranza,

las plasmaron en un sinnúmero de vasos,14 se podría estar tentado a descalificar la hipótesis interpretativa anterior de corte

político y a aseverar de manera tajante que este objeto tiene una lectura exclusivamente

mítica o literaria.

En vista de esta problemática y de que la pieza objeto de este estudio es tan compleja,

tan rica en imágenes y temáticas, y creada en un contexto importantísimo de evolución

y remodelación artística, social, religiosa y política, considero que sería un tremendo

error pensar en la existencia de una única y absoluta interpretación que la explicara.

En mi opinión, puede haber distintas interpretaciones válidas de la pieza, dependiendo

de si se enfocan en estudiar ya sea su aspecto político, social, mítico-literario,

o incluso aspectos combinados, y si se quiere verla como un todo, o de manera fragmentada.

En esta ocasión me centraré en examinar iconográfica y formalmente el Vaso François mediante la lectura que retoma la épica homérica, en específico la figura arquetípica

del héroe, aunque no dejaré de mencionar, de manera secundaria, ciertos valores de

importancia que pudieran tener las figuras míticas representadas para la sociedad

ateniense del siglo VI, como se verá en el caso de Teseo y Hefesto.

Pautas formales

Antes de comenzar el análisis del vaso, debo establecer si existe un lado "A" y un

lado "B", así como por cuál friso iniciaré la lectura; para ello tomaré en cuenta

varias características: 1) la forma y función de la pieza, 2) el peso visual y 3)

la colocación de las firmas del alfarero y del pintor.

1) Forma y función de la pieza: un aspecto sumamente importante de una obra de arte

es su forma. María Nieves Zedeño, en un estudio de la forma y contenido enfocado en

piezas cerámicas, menciona que la forma, en sentido general, es

la calidad de las relaciones de organización de los elementos y procesos que integran

el contenido, o la manera cómo éste se estructura [...] todas las características

formales fenoménicas observables en la cerámica, las cuales se pueden agrupar por

categorías formales: forma básica de la pieza, estilo (formal-decorativo) y propiedades

físicas derivadas de su manufactura [...] ordenamiento de los materiales a partir

de las dimensiones de geometría y la proporción y de patrones funcionales socialmente

aceptados, e inclusive estandarizados dentro de cierto grupo o para cierta época.15

En cuanto a la función cerámica, la misma autora dice que ésta puede inferirse fundamentalmente

a partir de sus características formales, propiedades físicas, forma básica, asociaciones

contextuales, huellas de uso, estilo decorativo, entre otros, y se divide en primaria

y secundaria. Para conocer la función primaria de las piezas cerámicas es necesario

considerar la asociación contextual de las formas básicas. Dentro de las unidades

de descripción es importante tomar en cuenta las dimensiones de geometría y proporción;

una misma forma reproducida en diferentes proporciones pudo cumplir funciones distintas.

La función secundaria puede inferirse, además de su asociación contextual, por medio

de huellas de uso, si están presentes. Por ejemplo, cuando vasijas que evidentemente

han cumplido una función doméstica (inferida por huellas de uso o por asociación de

las mismas formas con contextos domésticos) se encuentran como ofrendas funerarias,

podría decirse que su función secundaria fue haber sido parte de una ofrenda, aunque

originalmente hubieran sido producidas para uso doméstico.16

Con base en estas definiciones, presento las siguientes tablas en cuanto a la forma

y función del Vaso François:

FORMA

Forma básica Crátera de volutas, pues, según la tipología, sus asas, que sobresalen de la boca

o borde, forman volutas.

Características específicas de la forma Es más ancha, especialmente en los hombros, y redonda que otras cráteras de volutas,

porque quizá el alfarero tomó como modelo y reelaboró una crátera de metal hoy perdida

semejante a la crátera de bronce con tapa-criba de Vix, 1.64 m de altura, mediados

del siglo VI.17

Dimensiones y proporciones Más grande de lo normal, 66 x 57 cm.

Materia Arcilla roja ateniense (por la presencia de ocre rojo u óxido férrico).18

Técnica de manufactura Modelado por partes, ya que las piezas mayores a 30 cm tendían a deformarse durante

el horneado.

Técnica decorativa De manera general:

Figuras bosquejadas con incisiones antes del secado de la pieza. Figuras coloreadas

e inscripciones dibujadas (pintadas sin incisión) antes del horneado con pintura-barniz

de arcilla no porosa, que al final de la cocción se vuelve de color negro (el óxido

de hierro se convierte en óxido de hierro magnético negro u óxido ferroso negro).19

Características específicas de la decoración Numerosas figurillas (270), propias de la cerámica de pequeño formato, pero no de

piezas grandes.

Organización de la decoración Decoración organizada en múltiples frisos superpuestos, no muy comunes en piezas

grandes.

Dos frisos continuos que le brindan a la pieza un carácter cíclico y unitario. Un

friso más ancho que los demás (en los hombros).

FUNCIÓN

Primaria Por el tipo de vaso (crátera), seguramente cumplió con una función simposiaca, de

banquete.

Por sus proporciones y características decorativas, así como por su lugar de descubrimiento

(Chiusi), quiza se destinó desde un inicio a la exportación y no al comercio local.

Como la mayoría de las piezas cerámicas decoradas con escenas míticas o de la vida

cotidiana, fue un medio de transmisión mítico-cultural, de Atenas a Etruria, y de

allí seguramente a Roma.

Secundaria Por su lugar de descubrimiento (tumba), destinada como ofrenda funeraria.

Aunque no es seguro, no se descarta la posibilidad de que fuese un regalo u objeto

conmemorativo de boda.

2) Peso visual: Como lo mencioné, la escena de la boda de Tetis y Peleo recorre por

ambos lados los hombros del vaso y, a diferencia de los demás frisos, es de mayores

proporciones, razones por las que en él recae el peso visual de la decoración. En

este friso se observa un cortejo de dioses, encabezado muy acertada y conscientemente

por Quirón e Iris, que se dirige al oikos ("casa") de los recién casados para entregar ofrendas nupciales, entre las que se

reconocen varias liebres y un ánfora con vino. Peleo, el novio, sale a recibir la

procesión, mientras la novia, Tetis, permanece en actitud sedente dentro de su casa.

Aparentemente el friso está dividido en dos partes: de un lado se ve la casa de los

novios y los dioses que encabezan la procesión; del otro, el resto de los dioses.

Sin duda es más llamativa la parte donde aparecen las figuras de los novios y el inicio

del cortejo, pues éstos sintetizan en su totalidad o hacen referencia directa al mito,

no se necesita observar el resto del cortejo para saber de qué episodio se trata.

Por ello podría pensarse que el lado que muestra dicha parte fuera identificado como

"A" (frisos: jabalí de Calidón; juegos fúnebres en honor a Patroclo; bodas de Tetis

y Peleo, segmento de recibimiento; sitio de Troya) (Figs. 2 y 4), pero eso está por verse.

3) Colocación de las firmas del alfarero y del pintor: las firmas de los creadores

del vaso aparecen en dos ocasiones: la primera en el friso de las bodas de Tetis y

Peleo, del lado donde se observa a los novios; la segunda, en la cara opuesta de la

pieza, en el ángulo superior izquierdo del primer friso, que ostenta la escena de

la llegada de Teseo a Delos. Entonces, ¿qué importancia tenían las firmas cerámicas?

Todo esto ¿qué nos dice en el caso del Vaso François?

En el siglo VII a. C., junto al florecimiento de la cerámica ática de figuras negras,

los ceramistas áticos comenzaron a firmar sus obras, quizá como una marca de identidad

o propiedad. Las primeras firmas eran de tipo "nombre del ceramista + m'epoíesen (me fabricó)" (pintadas y no incisas como después se hará), e indican que un mismo

artesano era responsable tanto de tornear el vaso y cocerlo como de decorarlo. Posteriormente,

a mediados del siglo VII a. C., aparecieron las firmas de tipo "nombre + m'égraphsen (me dibujó/decoró/escribió)", quizá originadas por la creciente complejidad de los

dibujos realizados y tal vez por el deseo de diferenciar la labor del pintor de la

del ceramista (640-570).20

Para el año 570 aparecen juntas por vez primera las firmas de un alfarero y un pintor,

justamente en el Vaso François, particularidad registrada en contadas ocasiones posteriores. Villard propone que

los autores quisieron con ello no hacer patente la oposición entre el trabajo de cada

uno, sino subrayar su colaboración. Más adelante (570-520), en la cerámica de figuras

negras, los pintores prefieren utilizar epoíesen (inciso y coloreado), para firmar sus obras en vez de égraphsen.21

No es ésta una ocasión para ahondar en los tipos y usos de las inscripciones y firmas

en las piezas cerámicas, baste con acotar por el momento que es posible que las firmas

obedecieran al impulso del artesanado en la época y a cuestiones comerciales, y que

existiesen inscripciones que, además de indicar qué personajes aparecían en las representaciones,

o de consignar los nombres de los artesanos, o de manifestar una dedicatoria a una

persona en específico, entre otros, podían tener un valor decorativo y reforzar la

dinámica de la imagen. Con base en esto, y tomando en cuenta que la crátera o Vaso François se encontró en una tumba etrusca, y que lo más probable es que la nobleza del lugar

no pudiera entender ni las firmas ni las grafías nominativas plasmadas en ella, me

atrevo a proponer que, en este vaso, además de posiblemente expresar la mancuerna

entre alfarero y pintor o el gusto clientelar, las firmas pudieran funcionar como

un elemento más de la imagen para reforzarla o como un indicio para fijar la atención

en alguno de sus elementos. Así, las firmas horizontales (Fig. 8) que aparecen en el ángulo izquierdo del friso con el géranos de Teseo acompañan y enfatizan la horizontalidad de la nave representada, del oleaje

marino y del joven que nada hacia la orilla de la isla, contrastando con la verticalidad

de los cuerpos de los marinos, así como con las diagonales formadas por la inclinación

de los torsos y las cabezas de algunos de los danzantes que se encuentran en la isla,

líneas reproducidas por las respectivas inscripciones con sus nombres. Por otro lado,

en el caso del ancho friso con las bodas de Tetis y Peleo, la firma vertical de Klitias

(Fig. 9), que parece salir del cántaro colocado sobre el altar nupcial (bomós) y termina debajo del ángulo formado por las manos entrelazadas de Peleo y Quirón,

enfatiza, por un lado, la temática de la escena: el recibimiento del cortejo de dioses

para asistir a la celebración matrimonial, y, por el otro, la posterior relación de

Peleo y el centauro, pues éste será quien adiestre al hijo de aquél en las artes bélicas.

Por su parte, la firma de Ergótimo (Fig. 10), en ese mismo friso, entre las Horas y la musa Calíope, llama la atención sobre

éstas. Las primeras, las Horas, según estudios de L. M. L'Homme-Wéry, son divinidades

áticas honradas en las fiestas Dionisias en el altar de Dioniso Orthos, pues, en el

siglo VI, época de fabricación del Vaso François, se consideraban no sólo como deidades agrarias, sino también como diosas cívicas

que mantenían en orden y armonía la ciudad, de ahí la importancia de llamar la atención

sobre ellas mediante la firma del pintor. La segunda, Calíope, se enfatizó con una

inscripción probablemente por tener una importancia para amenizar el banquete de bodas;

mientras Dioniso creará entusiasmo y éxtasis divino mediante el vino, ella lo hará

por medio de la música.22

Ya establecido entonces el carácter decorativo y enfático de las firmas del Vaso François, puede pensarse que la aparición de algunas de ellas en el friso con mayor impacto

visual, específicamente en el lado con los personajes más representativos del discurso

(Tetis y Peleo), refuerza la hipótesis de que dicho lado podría ser denominado "A"

(frisos: jabalí de Calidón; juegos fúnebres en honor a Patroclo; bodas de Tetis y

Peleo, segmento de recibimiento; sitio de Troya). Sin embargo, si la primera mitad

del friso con las bodas da la pauta para la designación del anverso y reverso, ¿por

qué aparecen de nuevo las firmas del alfarero y pintor en el lado opuesto y en un

friso de menor peso visual?

En efecto, el friso con el géranos de Teseo posee menor peso visual que el de las bodas, pero, en el contexto ateniense,

lugar de la fabricación de la pieza de estudio, esta narración, que alude a una de

las primeras hazañas de Teseo después de ser reconocido como hijo del rey del Ática,

presenta en sus versiones gráficas o literarias mayor peso mítico-social, como se

verá a continuación.

Hay que recordar que Teseo es el héroe del Ática por antonomasia, equiparable, por

tanto, al valor de Heracles para los dorios.23 Según el mito, Teseo no sólo abolió el antiguo tributo de jóvenes que Minos exigía

para su sacrificio cada nueve años, sino que fue una figura con grandes repercusiones

sociopolíticas en la formación de la ciudad ateniense. Su victoria sobre Creta representaría

la obtención de la hegemonía de Atenas sobre el ámbito insular del Egeo. En la tradición

mítica ateniense, cuando Teseo asumió el poder en el Ática, su primer acto como gobernante

fue realizar el sinecismo, es decir, reunir en una sola ciudad a los habitantes que

se encontraban diseminados en el campo; además, nombró a Atenas capital del Estado

así constituido; la dotó de los edificios políticos esenciales, como el Pritaneo y

la Bulé; instituyó las Panateneas, fiestas que simbolizaban la unidad política del

Ática; acuñó monedas; dividió la sociedad en tres clases: nobles, artesanos y agricultores,

e instauró, en sus líneas generales, el funcionamiento de la democracia.24

Con todo lo anterior, ¿cómo saber entonces cuál es el friso de mayor importancia y

en el que es posible basarse para asignar el lado "A" y el lado "B" de la pieza? ¿Teseo

llegando a Delos o Peleo recibiendo la procesión nupcial? ¿Habrá que darle preferencia

al peso visual o al peso simbólico-social? Ante esta aparente confusión, propongo

lo siguiente:

-

Olvidar el convencionalismo de nombrar a los lados de la pieza como "A" y "B", "1"

y "2" o "anverso" y "reverso", pues esto proporciona una idea de predominancia de

un lado sobre otro, de que deben examinarse primero los frisos de una cara y luego

los de la otra, y es parte de mi hipótesis aquí presentada ver el Vaso François como un todo unitario (unidad ya de por sí sugerida por el enorme friso de las bodas

que "recorre", "une", toda la circunferencia del vaso); ver los frisos como una trama

narrativa con continuidad, vinculados entre sí en la medida de lo posible, y no analizarlos

de manera aislada. Luego entonces, dada la necesidad de identificarlos de alguna manera,

y siendo "imposible" encasillar los temas míticos de cada lado por ciclos heroicos

("teseida" u "homérico"), sugiero nombrar a cada lado con base en la temática del

primer friso que presentan en orden descendente; así pues, serían, respectivamente,

"lado teseida" (frisos: géranos de Teseo; centauros contra lapitas; bodas de Tetis y Peleo, segmento procesional;

Hefesto regresando al Olimpo) y "lado calidonio" (frisos: jabalí de Calidón; juegos

fúnebres en honor a Patroclo; bodas de Tetis y Peleo, segmento de recibimiento; sitio

de Troya), sin que esto implique, claro, preeminencia de dichos frisos sobre los demás

o un orden por lado respecto a un ciclo mítico determinado, es sólo por cuestiones

identificativas.

-

Atender a la forma globular de la crátera, que sugiere un carácter de totalidad/unidad

(que es justo el que quiero atribuir entre sí a sus representaciones pictóricas) y

de principio-fin, muy acorde con el carácter cíclico de vida-muerte de los mitos heroicos

representados.

-

Dar mayor importancia a la parte más prominente del vaso (hombros), que llama la atención

no sólo por sus proporciones físicas, sino también por las dimensiones decorativas

que presenta (friso nupcial).

-

Por ser necesario un punto específico de partida para comenzar el análisis, considerar

a los frisos con firmas (bodas de Tetis y Pelo/Teseo en Delos) -que son a su vez,

como ya mencioné, los de mayor peso visual y simbólico, respectivamente- como candidatos

a ello.

-

Comenzar el análisis por el friso nupcial, pues, además de ostentar las firmas del

alfarero y pintor, que refuerzan la imagen, en él recae el mayor peso visual y, como

se verá más adelante, puede aludir al origen noble/divino del modelo heroico homérico.

También es importante considerarlo como una unidad, no como un friso dividido, pues

obviamente la división de la escena en dos no obedece a una deliberada diferenciación,

sino tan sólo a cuestiones de espacio y a querer que el friso abarcara, rodeara, toda

la pieza, en un intento acaso de conferirle unidad, totalidad.

-

Continuar el análisis con el friso teseida, pues las firmas en él y el simbolismo

ático del mito lo señalan como el segundo en importancia.

-

Realizar el análisis asociando de manera paralela los frisos de uno y otro lado, y

en orden descendente.

Una vez realizadas todas estas acotaciones, pasaré al análisis de la pieza en cuestión.

El modelo heroico homérico

La mitología griega está repleta de "héroes" cuyos rasgos (características físicas

y morales particulares) y gestas a lo largo de las diferentes épocas de la literatura

en la Grecia antigua o en los diferentes mitos y leyendas no siempre fueron los mismos.

Por ejemplo, no es lo mismo un héroe épico que un héroe trágico, y dentro de la épica,

las características pueden diferir de un personaje a otro.

Es imprescindible tener en cuenta que las diversas figuras heroicas griegas son tan

complejas y diferentes entre sí, incluso si pertenecen a un mismo mito o leyenda,

que no se pueden clasificar en una tipología única y rígida, y podría resultar difícil

estudiarlas de manera grupal o a todas desde la misma disciplina, ya sea filología,

psicología, antropología, historia de las religiones, entre otras. Como bien argumenta

Carlos Bermejo Barrera, cada héroe debe estudiarse desde su individualidad, pues tiene

peculiaridades específicas.25

Para este estudio me concentré en la épica griega, que comenzó de manera oral en la

época micénica y tuvo su mayor esplendor en el siglo VIII con Homero. Este género

literario centra sus motivos en las luchas heroicas de la Edad de Bronce, según el

mito, la etapa más antigua, bella y gloriosa de la humanidad.

Para Walter Burkert un héroe épico es todo aquel guerrero cuya fama es cantada por

los bardos, como sucede con todas las figuras homéricas, a diferencia del sentido

que se le da en épocas posteriores, cuando un héroe era un difunto al que, debido

a sus hazañas y actos sublimes y dignos de imitar, se le rendía culto esperando obtener

su protección o algún beneficio.26

En la épica griega destaca la figura del héroe homérico, que incluye principalmente

aquellos personajes que lucharon en Troya (siglo XII o XIII a. C.) y que, muertos

en batalla o por otras causas, moran en el Hades o en la Isla de los Bienaventurados.

El héroe homérico era o bien un semidiós (hemítheos), hijo de un dios y un mortal, que se situaba en un rango intermedio entre dioses y

mortales,27 la mayoría de las veces de cuna noble, o un rey o un guerrero. En La Ilíada y en La Odisea, los héroes son seres superiores física y moralmente, cuya conducta y carácter se

determina a partir del kléos, "la fama" (lograda en la guerra por decisión propia), la timé, "estima" u "honor" (resultado de la fama y simbolizado en cosas materiales o botín

de guerra, y que demuestra el valor), y la areté, "excelencia o virtud político-guerrera y/o moral".28 Además, se les califica como prómachoi,29 es decir, que marchan en primera línea durante el combate, o se dice de ellos queprótoisi máchesthai, "pelean en primera fila", y que suelen combatir de manera individual, por lo que

además resultan en extremo valerosos.30

Así, a grandes rasgos, el héroe homérico es áristos (perteneciente a una casa ilustre, noble, cuya ascendencia remonta a los dioses),

agathós (un guerrero con alta areté, es decir, virtud, valor y capacidad en batalla, que en tiempos de guerra obtiene

el éxito y, por ello, en tiempos de paz disfruta de las ventajas sociales inherentes

a su condición) y kalós (en sentido moral, bueno, noble, honorable, virtuoso).31

Ahora bien, además de virtudes morales y físicas, existen otros temas que rodean la

figura del héroe épico. Estudiosos como Lord Raglan,32 entre otros, se han dado a la tarea de enumerar los motivos que forman parte de la

historia o vida de un héroe, aunque no específicamente del héroe homérico. No obstante,

como bien dice A. Brelich,33 no es posible realizar un esquema general del mito heroico, y pese a que existen

temas míticos recurrentes en la mitología heroica (al igual que en la divina), éstos

no siempre suelen manifestarse por igual en cada personaje.

Dentro de los numerosos héroes homéricos, si no el más destacado, el que se volvió

el arquetipo de ellos fue Aquiles, procedente de linaje divino y muerto en el campo

de batalla durante su juventud. Como apunta Carlos Bermejo,34 es un error querer estudiar a cualquier héroe basándonos en este prototipo y generalizar

a partir de él al conjunto de héroes épicos,35 pero es un hecho que los temas establecidos por su mitología heroica se volvieron

prototípicos de la figura del héroe homérico, y me ha parecido posible identificarlos,

tras un detallado examen analítico, en los esquemas visuales del Vaso François. A saber: i) origen/linaje divino, 2) iniciación, 3) hazañas heroicas y 4) muerte

gloriosa en la juventud.

Origen/linaje divino del héroe: bodas de Tetis y Peleo

Como ya describí con anterioridad, en este friso se ve un cortejo de dioses que se

dirige al oíkos de los recién casados para entregar ofrendas nupciales.

El antecedente de este matrimonio se remonta a cuando Zeus y Posidón pretendían a

Tetis, hija de Nero, pero Temis y Prometeo vaticinaron que el hijo de ésta sería más

fuerte que su padre, dando a entender que si el padre fuera Zeus, el hijo que naciera

reinaría en el cielo. Fue entonces que Zeus, por miedo a tal profecía, escogió a un

mortal para ser el marido de la nereida.36 Si tomamos en cuenta este pasaje, en la boda de Tetis y Peleo se conjugan diversos

aspectos del nacimiento u origen del arquetipo del héroe homérico (en este caso Aquiles),

a saber: 1) el héroe es hijo de una divinidad (Tetis), 2) el padre es un rey (Peleo,

rey de Ptía, en Tesalia, y de los mirmidones), 3) el héroe es un semidiós, hijo de

mortal y divinidad, y 4) su concepción o nacimiento vienen acompañados de un vaticinio

de destronamiento o muerte del padre (para evitar esto, Zeus decide que el padre sea

un mortal y no él), así como de circunstancias inusuales (recordemos la manera en

que Peleo obliga a Tetis a contraer nupcias o cómo ésta pretende volver inmortal a

Aquiles cuando niño).37

Así pues, el discurso visual de las bodas expone el casamiento de un héroe con una

diosa; unión de la que nacerá el arquetipo de héroe homérico, Aquiles, cuya grandeza

es la constatación del ya mencionado vaticinio de que el hijo de Tetis será más fuerte

que su padre. Además, aunque no se le representa en la escena de la crátera, la boda

de Tetis y Peleo da pie míticamente a un suceso que tendrá repercusiones importantes

en la vida de Aquiles: la aparición de la manzana de la discordia entre Hera, Atena

y Afrodita, lo que mucho después propiciará el famoso "juicio de Paris", que provocará

el rapto de Helena y la posterior guerra de Troya,38 donde Aquiles alcanzará su gloria máxima, morir joven en batalla, suceso representado

en el friso por el ánfora que carga Dioniso, pues este regalo de bodas para Tetis,

que seguramente contenía vino para la celebración, se convirtió en la posterior urna

funeraria del héroe.39

Iniciación del héroe: Géranos de Teseo y cacería del jabalí de Calidón

Géranos de Teseo

En el lado "teseida" de la crátera, ubicado en el friso superior del cuello, después

de las firmas fragmentadas del alfarero y pintor (Ergótimos m'epoíesen, "Ergótimos me fabricó", y Klitias m'égraphsen, "Klitias me pintó"), aparece una escena preiliádica, pero que, por su importancia

para el pueblo ateniense, se coloca aquí para referirse a la etapa iniciática del

héroe homérico.40 Observamos la nave de Teseo arribando a una isla. En la nave, varios marinos aparecen

sentados, mientras que otros están de pie y se preparan a desembarcar. Uno de ellos

eleva sus brazos y mirada al cielo, acaso en señal de alegría. Otro más, que parece

no haber resistido el ansia, se lanza a nado hacia la orilla. El héroe ateniense ya

se encuentra en tierra y encabeza, tañendo la lira, el coro de siete jóvenes y siete

doncellas que, tomados de las manos e intercalados de uno en uno según su género (un

hombre seguido de una mujer), bailan un géranos para celebrar el regreso. Frente a Teseo, mirándolo, aparecen Ariadna, que sostiene

el ovillo que garantizó la salida del laberinto, y en un tamaño menor, la nodriza

de ésta (Figs. 1 y 3).

Al analizar este friso a la luz del mito, puedo decir que alude al episodio en el

que Teseo, después de dar muerte al Minotauro y escapar de Creta, arriba a las costas

de Delos y realiza una danza para celebrar su victoria. Sin embargo, la aparición

de Ariadna en este episodio parece ser un anacronismo mítico, ya que, para cuando

Teseo llega a Delos, la joven ya había sido abandonada junto con su nodriza Corcina

en Naxos.41 Guy Hedreen apunta, muy acertadamente, que tal vez la función de Ariadna en el Vaso François sea evocar el porqué de la victoria que en esos momentos se celebra, opción que yo

favorezco, pues la joven aparece sosteniendo el carrizo con el que Teseo logra salir

del Laberinto, que más adelante colgará como ofrenda en el templo delio.42

Respecto a esta representación plástica, considerada de manera individual, aislada

de los demás frisos de la crátera, y no de manera unitaria, como pretendo hacer aquí,

han surgido diversas interpretaciones, unas más afortunadas que otras, y las cuales,

por cuestiones de extensión, no reproduciré aquí.43 Baste decir que Guy Hedreen analiza, con base en la literatura y la arqueología,

diversas explicaciones en torno al friso de Teseo en el Vaso François y concluye lo siguiente: primero, en efecto, la hilera mixta de jóvenes tomados de

las manos corresponde a una danza, pues es equiparable a representaciones anteriores

de otras piezas cerámicas en las que aparecen hombres y mujeres tomados de las manos

y guiados por un personaje que porta un instrumento musical. Segundo, si bien la presencia

de Ariadna y del ovillo hacen pensar en los sucesos acontecidos en Creta y no en Delos,

es un error interpretar el episodio como un pasaje de enamoramiento, pues la música

(representada por la lira del héroe) y la danza no son los elementos principales de

la representación plástica, y la habilidad musical de Teseo no puede ser el símbolo

de su atractivo sexual. Tercero, en esta imagen se mezcla el presente y pasado de

la narración mítica de la derrota del Minotauro. El encuentro de Teseo con Ariadna

evoca la llegada a Creta, y los marinos emocionados, así como la danza, aluden a la

celebración tras el escape del laberinto. Finalmente, Hedreen explica que la danza

de victoria, analizada a la luz de la mitología propia de Ariadna, y con base en ciertos

testimonios literarios y en imágenes de jarrones protogeométricos tardíos que muestran

bailarines utilizando una cuerda, puede ser vista como un rito de paso en el que sus

participantes alcanzan una edad casadera.44

Ahora bien, lo que me interesa rescatar del trabajo de Hedreen es el carácter iniciático

que se le atribuye a la representación, pero, para efectos de los objetivos e hipótesis

de esta investigación, enfocado al mundo mítico heroico.

En la antigua Grecia, un aspecto importante de la vida cotidiana eran los procesos

iniciáticos y los rituales de paso, es decir, los momentos en que un individuo pasaba

de una etapa de vida a otra. De especial significación era la transición de adolescente

a adulto, cuando un joven se convertía en una persona madura, listo para integrarse

a la sociedad y capacitado para, en el caso de los varones, participar en la guerra,

y, en el de las mujeres, contraer matrimonio. Por ejemplo, en algunos lugares como

Esparta y Creta cuando un joven varón alcanzaba la efebía se le separaba de su familia

y se le llevaba con otro grupo de muchachos de su edad con los que, fuera de la ciudad

y en un ambiente hostil, debía pasar por una serie de pruebas y aprendizajes para

demostrar que era apto para integrarse a la sociedad (resistir condiciones precarias

en el vestir y en la alimentación, realizar combates rituales, entre otras). Una vez

finalizado el periodo de iniciación, el joven debía realizar una hazaña, que por lo

general consistía en enfrentarse o cazar a una fiera salvaje, para demostrar que estaba

listo para convertirse en hombre maduro y en un ciudadano.

Era tal la importancia de la etapa iniciática (biológica, social, religiosa) en la

vida de una persona que este momento de aprendizaje también permeó de diversas maneras

el mundo mítico; por ejemplo, algunos héroes pasaron por uno o varios procesos iniciáticos

o de educación durante su niñez-adolescencia. Tal es el caso de Aquiles, que, cuando

niño, fue entregado al centauro Quirón, típico maestro de héroes, para que lo instruyese

en el arte de la guerra y la hípica, en la caza, la medicina y otras aptitudes bélicas.45 Posteriormente, este héroe pasa por una segunda iniciación (travestismo ritual),46 cuando Tetis, su madre, enterada por un oráculo de que su hijo moriría si participaba

en la guerra de Troya, lo envía a ocultarse al palacio de Licomedes en Esciros, donde

al joven lo disfrazan como mujer para pasar desapercibido entre las hijas del rey.47 Una versión del mito narra que Odiseo, disfrazado de mercader, fue a buscarlo para

que los acompañase a Troya, pues la profecía decía que no podrían obtener la victoria

sin la participación de Aquiles. Odiseo colocó magníficos regalos ante las hijas de

Licomedes, las verdaderas mujeres escogieron telas y utensilios para bordar, mientras

que Aquiles, traicionado por su vocación guerrera, tomó algunas armas, con lo que

quedó descubierto y admitido en el ejército aqueo.

A partir de esta disertación podemos proponer que, en el Vaso François, el friso con el baile de jóvenes encabezado por Teseo efectivamente hace referencia

al presente (celebración de victoria) y al pasado (ayudantía de Ariadna) de la narración

mítica del héroe Teseo como vencedor del Minotauro. Pero también, y más importante

aún, en el contexto del arquetipo heroico aquí propuesto constituye el paso final

en el proceso de la toma del poder del héroe. Es la conclusión solemne de una larga

serie de pruebas de maduración. Atestiguado esto por el mito, en el cual Teseo, después

de rebasar la edad pueril y realizar el respectivo rito de paso que consistió en la

oblación de su cabellera alrededor de los 16 años,48 en su afán de emular a Heracles y en su camino hacia el reino de Egeo para anunciarse

como su hijo, realizó diversas hazañas menores en las que dio muerte a diferentes

monstruos y personajes, una vez reconocido por su padre, se dio incluso a la tarea

de eliminar al toro de Maratón.49 Sin embargo, el hecho más representativo de su maduración es su posterior victoria

sobre el Minotauro, tras la cual sucede a su padre, el rey Egeo, en el trono.

Cacería del jabalí de Calidón

Del lado contrario, en el friso superior del cuello del vaso, podemos ver la cacería

del jabalí calidonio (Figs. 2 y 4), escena enmarcada a ambos lados por una esfinge rampante. La fiera, con el cuerpo

cubierto de flechas, es el centro de la representación, a diestra y siniestra la emboscan

cazadores jóvenes que sostienen lanzas o tensan sus arcos; entre ellos se encuentra

una mujer, la famosa heroína Atalanta, reconocida tanto por su inscripción nominal,

como por el color blanco de su piel, propio de representaciones femeninas. En la escena

no pueden faltar varios perros de caza, de los cuales uno ha encontrado la muerte

al enfrentarse a la bestia y yace de espaldas frente a un cazador tendido en el suelo,

seguramente muerto. La situación corresponde bastante bien a la descrita por algunos

mitógrafos griegos.50

Según lo ilustran las abundantes escenas de cacería en los mitos griegos, un héroe

no sólo debe iniciarse y destacar en la guerra y en el deporte, como veremos más adelante,

sino también en la caza (realizada fuera de la ciudad, del mundo civilizado, donde

se inicia a los efebos), que contribuye a su entrenamiento bélico, pues para realizarla

se necesita tener inteligencia superior a la del animal salvaje y sobreponer la astucia

a la fuerza bruta.51 Pero no estamos hablando de cualquier tipo de caza, mucho menos de la cacería salvaje,

solitaria, donde se usan ardides y redes y que es propia de "jovencitos", de adolescentes,

sino de aquella que va de acuerdo con la condición del adulto, en la que se usan perros

entrenados y venablos y se realiza de manera colectiva,52 en donde sobresale del grupo aquel que efectúe el golpe maestro y provoque la muerte

al animal.53 Así, en Píndaro escuchamos de Aquiles que mata ciervos "sin perros ni redes tramposas

por ser más veloz que ellos".54

En este orden de ideas, el discurso visual de la cacería del jabalí calidonio es el

prototipo de la caza colectiva (más segura), que representa la preparación de jovencitos

para la guerra, y marca su maduración, su paso de cazadores adolescentes a cazadores

y héroes maduros. Esto se puede constatar plásticamente porque, en este friso se encuentra

Peleo como un joven imberbe (hombre en segundo plano frente al jabalí), que después

aparecerá como personaje principal, ya barbado, en el ya estudiado friso nupcial,

lo que revela su posterior conversión en héroe-guerrero.

Hazañas bélicas y atléticas: batalla entre lapitas y centauros, friso animal, Geranomaquia y Juegos fúnebres en honor a Patroclo

La batalla es el ámbito en el que un héroe puede mostrar y probar sus valores morales

y guerreros, y obtener con ello, de acuerdo con el objetivo primario del comportamiento

heroico, la tan preciada gloria o fama (kléos), lo cual es precisamente el tema de los cantos épicos. Tal es, en efecto, la situación

planteada en el conocido pasaje en que la embajada enviada por Agamenón para aplacar

la cólera de Aquiles lo encuentra tañendo la fórminx en su tienda y cantando "hazañas de héroes". Es preciso que el honor obtenido en

la guerra por un héroe sea pregonado por los demás y, una vez ganado, debe conservarse.

Entonces se dice que la fama del guerrero llega hasta el cielo. Nada desea más el

héroe homérico que el reconocimiento, presente y futuro, de su fama. Incluso, ellos

mismos pregonan sus excelencias, y no hay modo más directo para excitar su valor que

apelar a la fama o al peligro de la mala fama o la censura que le espera al cobarde.55

Batalla ente lapitas y centauros

Como ejemplo de una acción de combate heroico, el friso inferior que decora el cuello

de esta pieza cerámica, en el lado "teseida", muestra la célebre lucha entre lapitas

y centauros en respuesta al conocido "atentado" perpetrado en las bodas de Piritoo

e Hipodamía.56 Los primeros se defienden a punta de lanza y portan yelmo, escudo y coraza; los segundos,

haciendo honor a su naturaleza salvaje y brutal,57 atacan blandiendo ramas y lanzando piedras contra los guerreros, entre los que se

encuentra Teseo, como un indicio más del origen ático de la pieza y de la importancia

del héroe para la región, según lo que ya he expuesto arriba (Figs. 1 y 3).

Este discurso pictórico es de suma importancia, porque marca el momento en que un

héroe se enfrenta a la otredad, a su alteridad;58 se "mide" con lo no civilizado; se distingue de lo ágrios (lo salvaje), encarnado por los centauros, a quienes de manera contrastiva se presenta

como un antimodelo cultural del héroe homérico, al estar caracterizados por el primitivismo

de su actuar y de sus costumbres. Puesto que lo "otro" (to héteron), en este caso el centauro, aparece como componente inseparable del "mismo", como condición

de la propia identidad, y como no se puede concebir ni definir el "mismo" sino en

relación con el "otro",59 el simbolismo de la lucha entre lapitas y centauros del Vaso François expone, además de la importancia guerrera en el arquetipo homérico, la manera en

que el héroe reafirma su naturaleza como hombre civilizado.

Friso animal

En la Ilíada es común encontrar comparaciones entre los leones atacando a su presa y los héroes

luchando contra sus enemigos, lo que refleja el ánimo valeroso y combatiente del guerrero

en batalla: "Como un león agrede a los rebaños que carecen de guarda/de cabras o de

ovejas y se arroja feroz contra ellas,/así el hijo de Tideo acometió a los guerreros

tracios,/hasta matar a doce".60

Este recurso literario homérico es retomado y vertido de manera gráfica por Klitias

en el Vaso François para, muy probablemente, dar una idea de la ferocidad del héroe en la guerra (Figs. 1-5).

Geranomaquia (lucha de pigmeos contra grullas)

En el pie del vaso aparece el enfrentamiento que sostuvieron los pigmeos, un pueblo

de enanos egipcios, contra las grullas o cigüeñas. Por lo general, esta escena, en

el arte griego antiguo y egiptizante, tiene un matiz cómico, los pigmeos son representados

como enanos desproporcionados, a veces con rasgos negroides, con vientres prominentes

y con muslos pingües, como en un aríbalo de figuras negras de Nearco, ática, 575-525

a. C.;61 sin embargo, en la crátera o Vaso François, sus cuerpos guardan las debidas proporciones de un hombre común, sólo que en menor

escala, lo que deja de lado la comicidad tradicional atribuida a estos personajes

(Fig. 1-5).

Propongo entonces interpretar esta escena, primero como una referencia, de manera

indirecta, a la lucha guerrera contra lo salvaje (lo ágrios, como se vio en el friso con centauros y lapitas), encarnado por las grullas y, segundo,

como una alusión al estrépito de la batalla, pues con frecuencia los griegos asemejaban

el graznido y el vuelo de la grulla con el ruido y el desorden producido en la guerra:

Los troyanos marchaban con vocerío y estrépito igual que pájaros,/tal como se alza

delante del cielo el chillido de las grullas,/que, cuando huyen del invierno y del

indecible aguacero,/entre graznidos vuelan hacia las corrientes del océano,/llevando

a los pigmeos la muerte, y a través del aire les tienden maligna disputa.62

Juegos fúnebres en honor a Patroclo

Ahora bien, los héroes homéricos no sólo debían sobresalir en el campo de batalla

y en el ejercicio de la caza, como lo hemos visto, sino también en agones atléticos,63 un ámbito en que se tendía a heroizar a los ganadores, como lo demuestra la práctica

de la composición de epinicios en su honor por parte de grandes poetas como Píndaro,

Baquílides y Simónides. De hecho, tenemos evidencias literarias de que los guerreros

gustaban de participar en tales competencias. Entre las diversas ocasiones que había

para celebrar torneos atléticos, cuya abundancia es tan grande que no podemos abordarla

aquí, se encuentran los juegos que se realizaban tras la muerte e incineración de

un héroe. Y ésta era ocasión no sólo para honrar al difunto, sino también para que

sus compañeros sumaran a sus hazañas bélicas las atléticas, que también les servían

de entrenamiento para el combate y les daban la reputación de áristoi ("nobles") -héroes-atletas invencibles.64

Así pues, en el segundo friso que decora el cuello del lado "calidonio" de la crátera

o Vaso François, Klitias plasmó los juegos fúnebres en honor a Patroclo, apoyado claramente en el

episodio correspondiente de La Ilíada: cinco cuadrigas, de las cuales una, la que va a la cabeza de la carrera, está fragmentada,

se dirigen a la "meta", simbolizada por la figura de Aquiles, que los espera de frente,

para otorgar como premio al vencedor los trípodes y calderos plenamente identificables

en la escena (Figs. 2 y 4).65

Al recordar con Jean-Pierre Vernant que "el combate aristocrático de la época arcaica

era una prueba de valor individual" diferente al posterior combate hoplítico que "había

introducido el trabajo en equipo y la cooperación como elementos decisivos", y que

el objetivo de las competiciones era "vencer individualmente a los adversarios y compartir

la gloria de la victoria con la propia familia y la ciudad",66 se puede pensar que el discurso visual presentado en estos frisos de la crátera o

Vaso François expresa el desenvolvimiento de sus protagonistas ya totalmente iniciados, aceptados

y realizados dentro del ámbito heroico. Se trata también de la expresión de su superioridad

"individual", no sólo en el campo de batalla, entendido como la guerra o la competencia

deportiva, sino también su superioridad frente al mundo de la otredad salvaje, expresada,

como ya expliqué arriba, en la victoria sobre los salvajes centauros, además de representar

una prueba de fuerza respecto al mundo de la igualdad aristocrática, pues hay que

recordar que era sumamente importante para un héroe "medirse", probarse y vencer,

también en relación con sus iguales, con sus semejantes (isoi, homoioi), lo que queda reflejado en los agones fúnebres de Patroclo.67

Muerte gloriosa en la juventud e inmortalidad: la muerte de Troilo y el sitio de Troya,

Áyax cargando el cuerpo de Aquiles, Gorgo y Ártemis

La muerte heroica es un premio para el guerrero homérico, quien debe morir joven,

en batalla, pues sólo así logrará la gloria máxima, la inmortalidad, pero no una inmortalidad

física, como la que obtiene Heracles (que, como ya mencioné, no es personaje homérico)

en su apoteosis y acceso al Olimpo después de su extinción como mortal, sino una permanencia

en la mente de su pueblo, que recordará y cantará por siempre su fama y hazañas.68

La muerte de Troilo y el sitio de Troya

Cuenta la tradición que existía un oráculo según el cual Troya no podría ser derrotada

si, Troilo, el hijo menor de Príamo y Hécuba, llegaba a la edad de 20 años, por lo

que Aquiles lo asesinó. Algunos autores refieren que, cuando Aquiles lo vio acarreando

agua de una fuente, lo persiguió hasta el templo de Apolo, donde lo traspasó con una

lanza.69

En el vientre del lado "calidonio" se encuentra el discurso visual con el sitio de

Troya: varios dioses y guerreros, tanto del bando aqueo como del troyano, aparecen

en escena. Llama la atención la presencia de una fuente (elemento importante en este

mito, como se verá a continuación), representada por la naos de un templo con mascarones leoninos por donde brota el agua, e identificada con

la inscripción kréne. Al centro de la imagen, de manera fragmentaria, Aquiles persigue a Troilo. Éste,

montado a caballo, se dirige hacia los muros de Troya. Allí, su padre, el rey Príamo,

lo espera en actitud sedente. A los pies del caballo del joven, se aprecia una hidria

volcada, con la que probablemente recogía agua y que dejó caer tras la presurosa huida.

También puede verse a Héctor atravesando las puertas de la ciudad para participar

en la batalla (Figs. 2 y 4).

Éste es un tema íntimamente ligado a la muerte del héroe homérico, no tanto por la

temática de la escena, la muerte de Troilo,70 una figura menor, sino porque este hecho forma parte de los detonadores de la más

famosa muerte homérica que se haya predestinado, la de Aquiles, pues "Posidón y Apolo

se comprometieron a vengar la muerte de Cicno y de Troilo y a castigar ciertas jactancias

insolentes que Aquiles había pronunciado sobre el cadáver de Héctor".71

Ayax cargando el cuerpo de Aquiles

El friso con la representación del sitio de Troya y su implicación mítica posterior

remite inmediatamente o da pie al discurso visual de los paneles ubicados en las asas

de la crátera, en las cuales, decoradas en las laterales con una línea de palmetas,

se aprecian tres registros decorativos: en el primero, en la cara interior de la voluta,

aparece Gorgo (Fig. 7); el registro central presenta la figura de la diosa Ártemis personificada como Pótnia

Therón, y el panel inferior muestra la imagen de Áyax barbado cargando el cadáver

imberbe, desnudo y desarmado de Aquiles (Figs. 5 y 6). Esta última escena representa justamente la "bella muerte" del héroe. Aquiles,

a sabiendas del destino que le espera, se lanza a la batalla, pues prefiere perecer

tempranamente a tener una larga vida sin gloria.72

La ausencia de barba indica la corta edad del héroe. Por otra parte, esta representación

plástica discrepa en el aspecto iconográfico de las fuentes literarias en cuanto a

la desnudez del héroe, pues en ellas, cuando Áyax rescata el cuerpo de Aquiles, éste

aún no había sido despojado de sus armas.73 Al respecto, L'Homme-Wéry plantea que, pese a que Aquiles está identificado por su

correspondiente inscripción, el hecho de que esté desnudo le da cierto anonimato que

permite convertirlo en la representación genérica, en el arquetipo de todos los héroes

de la épica griega antigua; por tanto, esta escena sería la representación genérica,

arquetípica, de la "bella muerte" del héroe homérico.74

Ártemis como Pótnia Therón

Ahora bien, ¿qué relación tienen con la "muerte" del héroe homérico las otras dos

figuras que decoran las asas: Ártemis como Pótnia y Gorgo? (Figs. 5-7). Por un lado, Ártemis, caracterizada como Pótnia Therón, carente de inscripción

pero identificada por su figura alada y la típica posición en la que sostiene en una

mano una pantera y en la otra un ciervo (o una pantera en cada mano), es la diosa

de las fieras y lo salvaje.

Respecto a esta imagen, la L. M. L'Homme-Wéry, con base en representaciones semejantes

hechas por el pintor de Amasis en las que Pótnia aparece en contexto guerrero o atlético,

rodeada de jóvenes luchando o practicando algún ejercicio, apunta que la diosa Ártemis

en el Vaso François, por estar colocada en el mismo espacio que la imagen de Áyax cargando el cuerpo de

Aquiles, representa a la diosa madre protectora de los guerreros. Ella asegura que

cuando un guerrero muere, su cuerpo no será devorado por las bestias o ultrajado por

el enemigo, sino recuperado por sus compañeros, como lo hace Áyax con Aquiles, para

otorgarle un funeral adecuado.75

Por mi parte, no apoyo tanto este simbolismo en la crátera o Vaso François, pues, si bien Áyax recupera el cuerpo de Aquiles, se presenta desnudo, lo cual indica

que los enemigos ya lo han despojado de sus armas. Me inclino más por atribuirle a

Ártemis un carácter como diosa de los ciclos de la vida y la muerte, de las transiciones

y de los límites, aquí preside el momento de franquear, de pasar de una etapa de vida

a otra, a la muerte.76

Gorgo

En el vaso, como en muchas otras piezas cerámicas o arquitectónicas, a Gorgo (Fig. 7) se le representa alada, en la posición de la típica carrera arrodillada (rostro

y torso de frente, y brazos y piernas de perfil), mostrando la lengua en una mueca

feroz, y con serpientes por cabello.

L. M. L'Homme-Wéry afirma que Gorgo cumple con una función apotro-paica (que aleja

el mal o propicia el bien), propia de la mueca con la que se le representa, y que

junto con la Pótnia protege al guerrero contra la muerte para que pueda a su vez velar

por la ciudad, representada, en el caso de la crátera en cuestión, debajo de una de

las asas por el Hefesto (representante del artesanado) colocado al final de la procesión

del friso de las bodas de Tetis y Peleo (Fig. 5a) (mas no así en la otra asa, cuya parte inferior enmarca a las musas Polimnia, Erato

y Terpsícore, Fig. 5b).77

También en este caso he optado por contradecir un poco la idea de protección, y ver

a Gorgo, más que como protectora, como un símbolo de muerte. En La Ilíada se la asocia con el espanto del campo de batalla y con la furia bélica que posee

el guerrero y que se manifiesta en su apostura, en la cabellera larga y deslumbrante,

en su mirada terrible, en el rictus amenazador, en el aspecto salvaje y en los gritos

y rechinar de los dientes (odónton kanaché); en La Odisea es un "horrendo monstruo".78

Según Vernant, "desde su morada en el fondo del Hades, la cabeza de guardiana de Gorgo

vigila las fronteras del reino de Perséfone. Su máscara expresa la alteridad extrema

del mundo de los muertos, al que ningún vivo se puede acercar".79 El rostro de Gorgo vuelve el rostro del vivo, en este caso del guerrero homérico,

en el rostro de un muerto.

Entonces, el simbolismo de Gorgo y Ártemis en la iconografía y programa compositivo

de la crátera alude directamente a la última etapa del ciclo de vida de un héroe homérico:

la muerte, que es terrible y bella al mismo tiempo; terrible porque sucede en la encarnizada

batalla y en plena juventud, y bella porque, como ya mencioné, brinda la gloria máxima

al héroe.

El regreso de Hefesto al Olimpo, un friso de difícil interpretación

En el lado teseida encontramos una representación que parece incompatible con el paradigma

o hilo conductor de la pintura que he venido reconstruyendo: el ciclo de vida de un

héroe homérico. Se aprecia cómo Hefesto, ebrio, montado en un burro y acompañado por

Dioniso y su thiasos, es decir, varias ninfas y silenos itifálicos (uno carga un odre con vino, toca el

díaulos, y un tercero carga, acaso a la fuerza, a una ninfa), regresa al Olimpo después de

haber sido arrojado, expulsado de allí por su cojera.80 Los principales olímpicos, entre los que se encuentran Zeus y Hera sentados en sus

tronos, completan el cuadro. Afrodita, quien ha sido prometida en matrimonio al dios

herrero, es quien lo recibe (Figs. 1 y 3).

¿Por qué Klitias habrá retratado aquí a Hefesto si no tiene relación directa con alguna

figura heroica de importancia, y, más aún, si dentro de los olímpicos es una divinidad

menor? Si bien es cierto que este friso pareciera romper con el discurso unitario

del vaso propuesto, se puede decir que el pintor lo aprovechó o colocó ahí con plena

conciencia, ya que el mito del regreso de Hefesto al Olimpo estaba sumamente difundido

en la época de elaboración de la crátera de estudio, como confirma su presencia abundante

en gran cantidad de piezas de cerámica manufacturadas en el siglo VI a. C. en Atenas,

pues representaba la dignificación e impulso al artesanado ocurridos gracias a los

cambios sociales realizados por el legislador Solón.81

Otro suceso significativo para el artesanado durante la tiranía pisistrátida es la

inauguración del ágora (zona tradicionalmente dedicada al trabajo artesanal desde

la Edad de Hierro) como centro cívico de la ciudad, y la posterior inclusión en ella

de Hefesto, el dios de los artesanos (en el distrito de KolonosAgoraios, cerca del Cerámico), pero ¿puede de alguna manera asociarse tal representación figurada

en este caso específico a la propuesta relativa al arquetipo o al mundo heroico homérico?

Tratemos entonces de responder a esta interrogante.

Dos son los protagonistas de esta representación: Hefesto, que vuelve al Olimpo, y

Dioniso, el responsable del regreso. A simple vista, la escena representa la reincorporación

de Hefesto al panteón olímpico, pero, atendiendo a la tradición literaria, también

expresa la aceptación-incorporación de Dioniso entre los dioses, pues recordemos que,

fruto de los amores prohibidos de Zeus y Sémele, a Dioniso lo enviaron lejos de Grecia,

a Asia, donde pasó su niñez escondido por las ninfas Híades para protegerlo de Hera,

la legítima esposa de Zeus. Al llegar a la adultez, Hera lo descubrió, lo enloqueció

y lo obligó a vagar por Egipto y Siria. Finalmente, al llegar a Siria, la diosa Cibeles,

o Rea, según otras versiones, lo liberó de la locura, pero el dios aún continuó errante.

Se trasladó a Tracia, donde el rey Licurgo trató de hacerlo su prisionero. Dio niso

escapó ocultándose en el fondo del mar; una vez a salvo, continúo su viaje hacia la

India, luego a Tebas, en Beocia, lugar natal de su madre, y donde instauró las Bacanales,

luego a Argos y finalmente a Naxos, en cuyo camino unos piratas trataron de venderlo

como esclavo.82

En este breve resumen es evidente que Dioniso prácticamente era un dios sin patria,

perseguido, y cuya divinidad no había sido del todo aceptada por dioses ni hombres.

Desde el punto de vista histórico, y a pesar de que una de las tablillas del palacio

de Néstor en Pilos muestra que tenía categoría de dios ya en el siglo XIII a. C.,

en realidad por mucho tiempo se le consideró un semi dios, hasta que, a finales del

siglo VII, Periandro, tirano de Corinto, Clístenes, tirano de Sición, y Pisísrato,

tirano de Atenas, decidieron aprobar su culto e instituir los festivales dionisiacos

oficiales.83

Esta aceptación histórico-social del culto a Dioniso en Atenas, al igual que la del

culto a Hefesto, como ya vimos, puede justificar su aparición en el Vaso François (donde Dioniso aparece con su thiaos, común en representaciones del regreso de Hefesto, pero no en imágenes donde Dioniso

aparece solo, lo que alude a una procesión ritual relativa a su culto y da fuerza

a la presencia de este dios),84 pero se aleja de la interpretación heroica aquí propuesta. Tratemos de verlo entonces

a la luz del mito y de la plástica.

Si bien el mito narra que tras la derrota de los piratas en Naxos el poder de Dioniso

fue reconocido y pudo ascender al cielo, iconográficamente esta inte gración como

divinidad puede verse claramente en las representaciones creadas a partir del 580

en las que él y Hefesto llegan juntos al Olimpo, como sucede en el Vaso François. Así, la aceptación en el Olimpo de ambas divinidades, tanto en la literatura como

en las artes, establece el balance del poder entre los dioses, que ahora se encuentran

completos.85

Entonces, ¿qué importancia tienen los olímpicos en el vaso y de qué mane ra se vinculan

con el arquetipo del héroe homérico plasmado en la pieza? La epopeya griega tiene

como tema principal las gestas de héroes, pero también de dioses, como se lee en La Odisea, I, 338, pues éstos son imprescindibles en el curso de las acciones humanas, ya que

su naturaleza divina, sobrehumana, inmortal (que los vuelve más bellos, fuertes e

inteligentes que los hombres) es la antípoda de la naturaleza humana, frágil, mortal.86

A grandes rasgos, los dioses son quienes proporcionan a los héroes, a esos hombres

superiores, sus cualidades especiales, ya sea belleza, fuerza, valor, osadía o astucia,

y quienes protegen a algunos de ellos en el campo de batalla. Además, son los encargados

de los sucesos que interumpen el orden del cosmos, así como del éxito o fracaso de

las empresas humanas.87 Como los talentos humanos y los eventos de la existencia de los hombres están sometidos

a la influencia de los dioses (por ejemplo, son ellos quienes deciden la guerra y

caída de Troya), su presencia se vuelve indispensable en la épica homérica y, por

tanto, en la vida de sus héroes,88 argumento por el que es válido suponer que en el Vaso François se les reservó un lugar en uno de los frisos inferiores, como si sostuvieran todo

el universo mítico-heroico de la pieza en cuestión.

Conclusiones

Para corroborar que los esquemas visuales del Vaso François corresponden a un esquema cultural procedente de la épica griega, a saber, el arquetipo

del héroe homérico, no sólo fue de vital importancia para relacionar esquemas pictóricos

y culturales, sino también para atender a ciertas marcas o indicios interpretativos

conferidos por elementos formales e inscripcionales de la cerámica. El primero de

ellos es la forma misma de la pieza, más grande y redonda que lo convencional, al

menos para el tipo cerámico que le corresponde, sobre todo en lo que respecta al diámetro

de los hombros.

El segundo indicio es la mayor anchura y prolongación a ambos lados de la pieza de

uno de los frisos superpuestos (las bodas de Tetis y Peleo), justamente ubicado en

los hombros. Tanto la redondez del vaso, como dicha prolongación del friso nupcial,

sugieren un carácter de totalidad, de unidad, primero entre ambos lados del vaso y,

segundo, entre sus múltiples frisos; indica también que éstos deben analizarse como

un todo, regidos por un hilo conductor (en este caso el arquetipo del héroe homérico),

y no como temáticas o escenas aisladas.

La tercera marca interpretativa corresponde a las firmas del alfarero y pintor, repetidas

en cada lado de la pieza, lo que no era para nada común. La primera vez en el friso

de mayor anchura (friso de bodas), a la altura de los hombros; la segunda, en el lado

contrario, en el friso superior del cuello (géranos de Teseo). La repetición y posición de estas grafías confieren importancia extra

a los frisos en los que se encuentran y, si se suma a ello la mayor anchura del friso

nupcial, su prolongación a ambos lados de la cerámica y su posición en la parte más

prominente y redonda del vaso, los hombros, resulta sumamente válido considerarlo

como el punto de partida para comenzar el análisis, seguido del estudio del friso

del géranos, segundo en importancia por la presencia de las firmas de sus creadores y por el peso

mítico-social que su protagonista, Teseo, héroe nacional de Atenas, tiene para los

habitantes de esa ciudad.

A partir de aquí se analizaron de manera confrontada uno a uno los frisos de cada

lado, denominados éstos para fines de este trabajo como "lado calidonio" y "lado teseida",

atendiendo al primer motivo mítico de cada lado (pues los temas de ambos no pertenecen

a un mismo ciclo o a un mismo personaje) y con la finalidad de romper el esquema tradicional

de lado "A" y "B", que sugiere una separación más tajante y le resta sentido de unidad

a la pieza. Se vincularon tam bién ciertas escenas del cuerpo con las representaciones

del pie o de las asas, según fuera el caso, método que refuerza la teoría de totalidad

sugerida para el vaso.

Ahora bien, varias de las narraciones épicas del Vaso François son preiliádicas, es decir, pertenecientes a tiempos anteriores a los acontecimientos

referidos en las narraciones homéricas; algunas están relacionadas con Peleo, padre

de Aquiles (bodas de Tetis y Peleo, caza del jabalí Calidón); otras, con Teseo (géranos en Delos, lucha entre lapitas y centauros), héroe ateniense; otras más pertene cen

propiamente al ciclo iliádico, relacionadas específicamente con Aquiles, el arquetipo

por excelencia del héroe homérico (sitio de Troya y muerte de Troilo, juegos fúnebres

en honor de Patroclo, Áyax cargando el cuerpo de Aquiles, e incluso las bodas de Peleo

y Tetis, matrimonio del que nacerá dicho héroe). Y pese a que no todos los mitos y

personajes representados en la pieza son parte de las narraciones homéricas o cronológicamente

no están ubicados en la época en la que se desarrollan los sucesos recogidos en ellas

(como el mito de la derrota del Minotauro, acontecida mucho antes de la guerra de

Troya [ca. 1375 o hasta 1189 a. C.], acaso alrededor de 1420 a. C. o antes), al ser

importantes o representativos para la cultura del siglo VI e inicios del V a. C. o

para la tradición mítica griega en general (como el caso de Teseo, héroe por antonomasia

del Ática con importantes repercusiones sociopolíticas en Atenas, lugar de procedencia

del vaso), son utilizados por el pintor del vaso como pretexto para representar y

transmitir una tradición mítico-cultural de gran envergadura: la concepción del héroe

homérico. Esta figura se gesta desde la época micénica y se transmite por las narraciones

homéricas, y su importancia se enfatiza durante la tiranía pisistrátida, momento en

que se regula de manera oficial la recitación de La Ilíada y La Odisea, y las hazañas homéricas se vuelven muy familiares y añoradas por los atenienses de

la época.

Si bien la figura heroica homérica, diferente de la figura heroica trágica, no puede

ni debe generalizarse, pues cada héroe presenta sus particularidades, discrepancias

y ciclos propios, el pensamiento heleno definió un arquetipo basado en uno de sus

máximos exponentes: Aquiles. Tal modelo expresa que el héroe homérico, además de ser

un semidiós y aristócrata, debe, después de su respectiva etapa de maduración, ser

un destacado guerrero-atleta cuyo destino y gloria máxima serán cumplidos únicamente

con una muerte temprana, en plena flor de la juventud.

Tras mi investigación y análisis puedo aseverar que dicho modelo o concepción está

inteligentemente plasmado en el Vaso François de la siguiente manera:

-

1) La naturaleza o procedencia divino-aristocrática se alude con el friso de las bodas

de Tetis y Peleo, discurso visual que versa sobre el casamiento de un rey con una

diosa marina, unión de la que nacerá el mismísimo Aquiles.

-

2) El paso de la efebía a la edad adulta, a la madurez, es un momento iniciático,

de aprendizaje, en el cual al héroe homérico se le reconoce como tal por haber adquirido

las herramientas necesarias para desenvolverse adecuadamente en la sociedad, en el