A mis patricios compadres

Inspecciones, deducciones y asombros

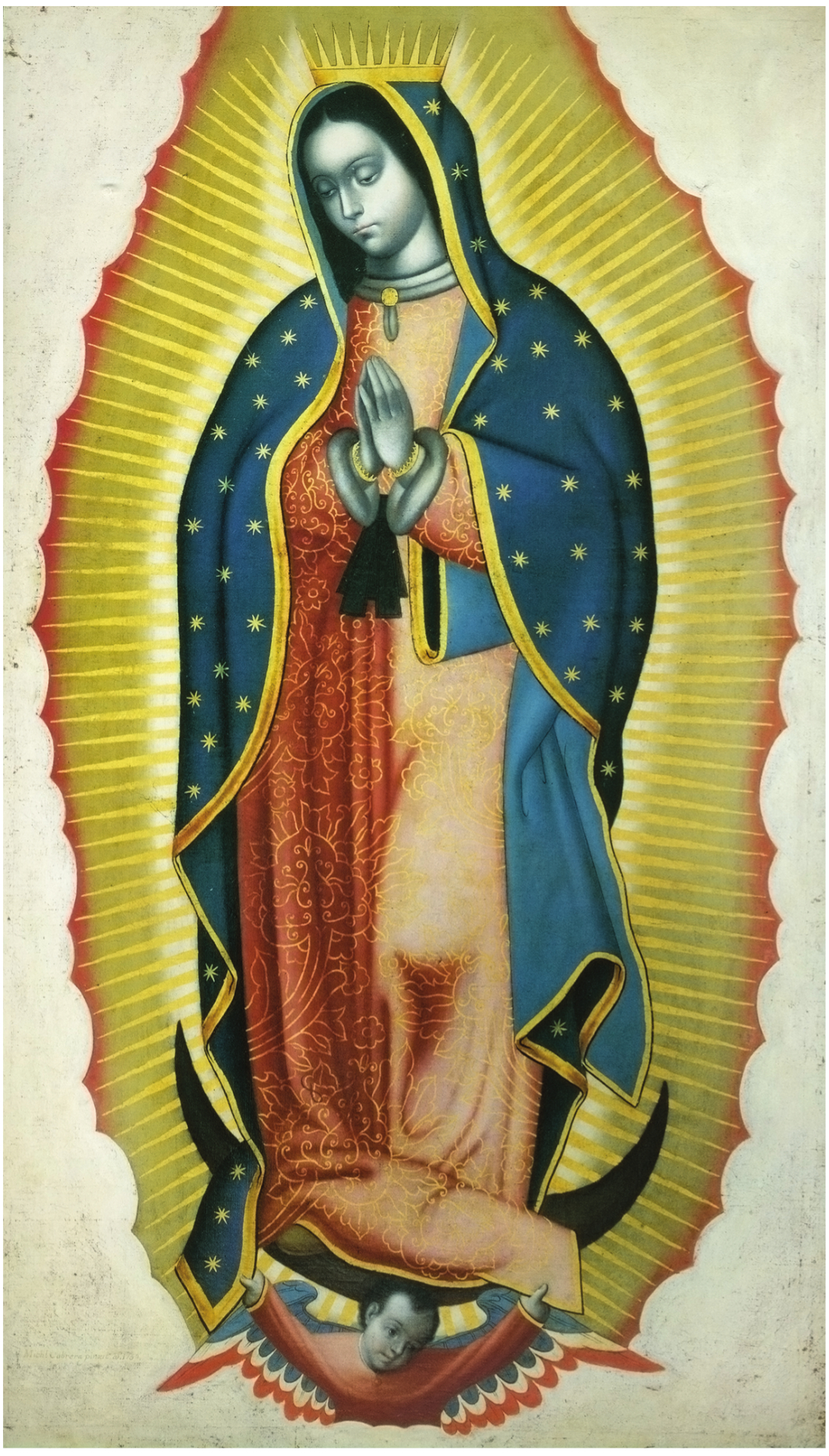

Desde la década de 1680, los copistas de la imagen de la Virgen de Guadalupe solían

emplear un calco en papel aceitado, tomado directamente del Sagrado Original,

para

transcribir en sus facsímiles "el diseño". De esta suerte, otorgaban los

mismos contornos, trazos, medidas, rayos, estrellas, plecas y demás atributos

que

hacían que estos "verdaderos retratos" fueran sumamente apreciados de este

y del otro lado del Atlántico (Fig. 1).

Apegados a su estatuto de icono revelado, estos traslados transmitían las mismas

propiedades de inmanencia, empatia y presencia acordes al pensamiento neoplatónico

que sostenía que las sagradas imágenes guardaban, por un principio de similitud,

las

mismas propiedades honoríficas respecto a su original y así quedaban mejor

vinculadas a su prototipo celestial. Estos venerables retratos, pues, procuraban

ser

lo más fielmente posibles a la tilma de Juan Diego excepto por lo que toca a los

materiales y los colores, ya que su registro no estaba al alcance de todos los

artistas ni mucho menos la posibilidad de examinarlos a su antojo.

1.

Anónimo novohispano, Esta lámina es solo para representar el

viage, ó hilo de la costura de los dos paños del Ayate Guctdalupano,

como hoy existe, 1787, 16 x 9.5 cm, tomado de Bartolache,

Manifiesto satisfactorio (vid infra n. 18), [109].

Colección particular, Ciudad de México.

No obstante las inspecciones que realizaron maestros de pintura en 1666, abierta la

vidriera que resguardaba la imagen guadalupana, tan sólo Miguel Cabrera casi un

siglo después tuvo a sus anchas -y en repetidas ocasiones-, la posibilidad de

aproximarse y hacer operaciones técnicas para igualar al modelo. Cabrera pudo

confirmar medidas, realizar templas sobre los colores y hacer un minucioso estudio

de la técnica y sus materiales, acompañado por seis colegas durante la jornada

del

30 de abril de 1751. A partir de entonces, los colores de las copias variaron

notablemente tanto en las encarnaciones como en el atavío: basta comparar dos

copias

de su mano antes y después de este examen (Fig.

2).1 No es éste el lugar

para detenernos en su curioso estudio y el uso que hizo de la teoría de la pintura

para acreditar esta inexplicable condición, mixtura de técnicas y conservación

admirable, pero sí para detenernos en el reporte más desmedido y que desencadenó

un

debate de significados, al avalar o descalificar la condición non

manufacta de la pintura y que, al cabo, puso en evidencia las

atribuciones de los pintores en un campo que no era el suyo: la exégesis. Cabrera

se

detuvo en un rasgo insólito del cuadro que, en su dictamen llevado a Roma y

publicado cinco años después, resultó toda una novedad y causa de innumerables

asombros:

Sobre el pie derecho a poca distancia en el cañón principal, que descansa sobre

él en una quiebra, que hace, tiene un número ocho índice a mi ver, con que nos

acuerda, que su portentosa, y primera aparición fue dentro de la Octava de su

Concepción Purísima, de cuyo Misterio es la más fiel, y ajustada copia: si no

es

que diga, que este número no quiere decir, que es la Octava Maravilla del Mundo

(Fig. 3).2

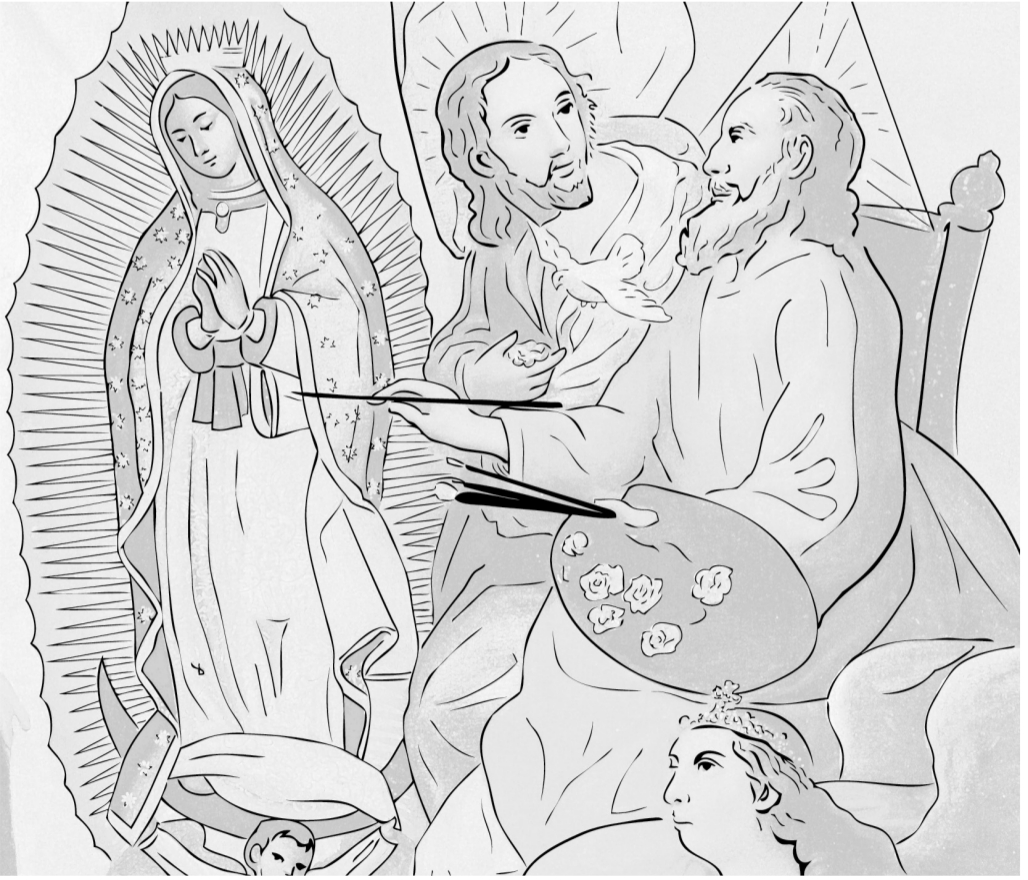

2.

Miguel Cabrera, Imagen de la Virgen de Guadalupe,

1759, 185 × 100 cm. Colección particular, Ciudad de México. ©Foto:

Fernando Herrera.

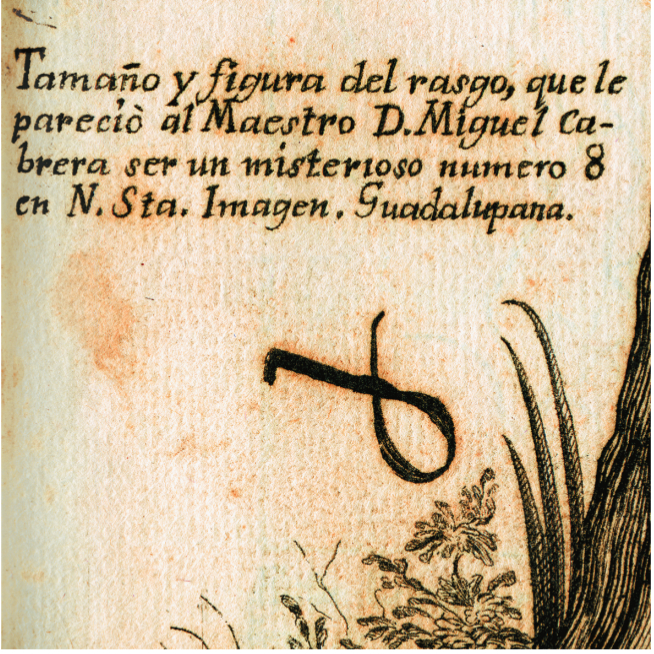

3.

Virgen de Guadalupe [detalle de la imagen original],

siglo XVI. Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe,

Ciudad de México. ©Foto: Emeterio Guadarrama.

Se trataba de un detalle aparentemente nimio que había pasado inadvertido a los

autores y pintores de antaño y el cual, por su rareza en la propia técnica de

la

pintura (o que la afeaba), pienso, tuvo que justificarse con esa disquisición

que

satisfacía tanto a la curiosidad como a la perfección y así el ocho

quedó incorporado al canon de reproductibilidad de las subsecuentes veras

effigies.

Esto lo escribía Cabrera justo en el parágrafo o subcapítulo dedicado a examinar el

diseño de la imagen, es decir, las virtudes del trazo, la proporción y la

composición y donde desahoga las posibles imperfecciones o críticas que se le

habían

hecho a la figura. Entre otras, la aplicación del dorado en plecas y motivos que

parecían una intromisión incómoda y que Cabrera explicaba como una suerte de labrado

exquisito; en cambio, ese ocho arrojado sobre el tobillo sí que lo

percibía como una rareza o un defecto intrusivo que rompía cualquier regla de

la

pintura, incluso de la ornamentación tan regular y delineada de los arabescos

de la

túnica. Caído de lado, abierto en uno de sus rasgos, formando un relieve pastoso

y

elevado sobre la capa pictórica, el ocho necesitaba de una

justificación técnica, pero a fin de cuentas simbólica y misteriosa. Y éste fue

el

tono de la respuesta del pintor, que levantó la sospecha de que su pluma estaba

"movida" por sus asesores jesuítas. Como se ve, una de las razones

esgrimidas descansaba en la doctrina de la mariología (una data que se registraba

en

la octava de la Inmaculada, cuando entre un ocho y un doce de diciembre tuvo lugar

el portento) y la otra, culterana y erudita: la octava maravilla del mundo porque

toda la imagen era un monumento admirable e inefable y, como tal, destinado a

pervivir y maravillar los sentidos. Esta última afirmación pasaría como un tópico

laudatorio y autocelebratorio, pero la primera, al datar el misterio de la

Concepción en un rasgo, proponía a los devotos un significado numerológico con

apoyatura de cierta historicidad. Era realmente un recurso más retórico que

adivinatorio, pero una atribución más propia de los predicadores que de los pintores

(salvo cuando estos últimos entraban al género de la tratadística y en su papel

de

"pintor cristiano" podían ocuparse de los problemas entre figura,

representación, decoro y significado teológico). No dejaba de ser osado otorgar

un

significado con dos intencionalidades bien claras: acreditar y datar el

acontecimiento del milagro, abonando a la doctrina de la Inmacu lada, y satisfacer

la devoción mediante la piedad de los asombros (develando un misterio más de los

que

encerraba tan incorruptible e inexplicable pintura).

En los pareceres de sus colegas, don José de Alzíbar hizo eco de este hallazgo, sin

duda emocionado, apuntaló las deducciones de su maestro al declarar en tono

justificativo: "He visto en los ocho parágrafos ocho maravillas, y en el

conjunto de todos la octava, por lo que infiero, que en el número ocho, que vuestra

merced reflejó en Nuestra Señora, y nos mostró en dicho día, fue anticipado índice

de su bien pensada idea".3

Nótese el último elogio como otro indicador de que Cabrera, aspirando al papel

de un

"pintor cristiano" ya discurría y meditaba a priori, no

sólo el descubrimiento, sino la asignación de los significados del

ocho.

La popularidad con que corrió este hallazgo no se hizo esperar y en verdad causó

conmoción en el ánimo de la gente culta y llana. Desde luego que los poetas

aplaudieron la revelación de Cabrera, cada vez que repasaban los atri butos de

la

imagen en sus descripciones asonetadas -así vieron en el ocho un

autógrafo virginal- y al cabo tomaron partido:

Nunca este número ocho denotara,

Como ha solido creer gente sencilla,

Ser la Imagen la octava maravilla

Cuando es primera y única por rara;

Yo pienso que mejor descifrara

—y es especie bien obvia que se trilla—

Con decir que su Autora, en esa orilla,

La Concepción en cifra se firmara.4

Ya que otro poeta había dicho antes:

Tiene un número 8 en su vestido

Y aquel Octavo Número que brilla

Sumando luces entre estrellas tanta,

Octava se acredita Maravilla.5

* * *

En uno de sus ensayos provocadores, Georges Didi-Huberman replanteó algunas de las

bases epistemológicas de la historia del arte o, si se quiere, una simple paradoja

en sus operaciones para fijar su objeto de estudio: "La historia de las

imágenes es una historia de objetos temporalmente impuros, complejos,

sobre-determinados. Es una historia de objetos policrónicos, de objetos

heterocrónicos o anacrónicos."6

La imagen no sólo deviene inestable en el espacio, por sus desplazamientos

inexorables, sino igualmente en los vectores del tiempo y esto no es precisamente

una "fatalidad" o limitación en el conocimiento sino una razón de su

peculiar "fecundidad". Estamos siempre atentos, pero igualmente rebasados

ante la expectativa de un nuevo montaje: "La imagen a menudo tiene más de

memoria y más de porvenir que el ser que la mira".7 Aunque, en el plano de su transitoria historicidad, no

todas las imágenes gozan de esa potencialidad y la inmensa mayoría permanece en

estado de latencia o baja densidad; por el con trario, los privilegios de una

imagen

sagrada en activo radican en que se mueve por igual en los planos de lo expuesto

y

de lo oculto.

En este artículo pongo a consideración no sólo el problema de la metamorfosis del

significado operado en el contexto de la imagen sagrada sino la posibilidad de

comprobar que también en los modos de mirar, desde la visión del espectador y

sus

expectativas epocales, se sucede la mejor parte de su polivalencia y que por esa

"anomalía", a la postre, se enriquece la biografía cultural del objeto.

Así, desde un signo equívoco o una materia ajena añadida a la imagen (por voluntad

o

accidente), sucede por la casualidad, la imaginación, la ambivalencia y, sobre

todo,

el papel del Padre Tiempo metido a pintor, la reescritura de un nuevo capítulo

en la

historia de la obra. Tanto o más importante es la trayectoria de "la vida de

las imágenes" que el hecho de desentrañar (es un decir) el origen sobrenatural

o el estatuto prototípico de una imagen sagrada. En este caso asistimos a la

generación ad hoc de una imagen dentro de otra, merced a una visión

espontánea, configurada por ocasión, fortuna o simple coincidencia. Una imagen

que

quedó acreditada por la mirada del agente que la descubrió, complementando su

mensaje y expandiendo el campo del contenido. Una imagen potenciada y emergente

por

efecto de la percepción o la similitud morfológica, según Dario Gamboni, que desata

nuevas asociaciones en la memoria, incrustada en otra imagen y sorpresivamente

resemantizada por efecto de la manipulación personal o la sugestión colectiva.8 Por obra del azar, la mente traduce

y produce "imitaciones" por un mecanismo análogo al que se establece entre

la semejanza y la cosa: una proyección. Por eso, en el plano de la aprehensión

visual, decía Ernst Gombrich, "la imagen accidental" imitativa ocurre

desde la psicología de la percepción o lo que él llamó "la aportación del

espectador" que no se desempeña siempre como un receptor paciente:

Lo que leemos en esas formas accidentales depende de nuestra capacidad de

reconocer en ellas cosas o imágenes que nos encontramos almacenadas en la mente.

El interpretar una mancha así como, pongamos por caso, un murciélago o una

mariposa, supone algún acto de clasificación perceptiva: en el sistema

archivador de mi mente lo pongo en la carpeta de las mariposas que he visto o

he

soñado.9

Entre las imágenes espontáneas y las accidentales hay también las

"manifestadas", pero no descifrables al común, que reservan sus códigos o

permanecen envueltas en un halo de misterio. Antes que imágenes completas o

explícitas son primero un conjunto de signos y su potencialidad depende precisamente

en asociarlos para que se reconstituyan en mensaje intencionado: un escopo o blanco

de atención general. Es obvio que los signos que derivan de una hierofanía van

más

allá de los sentidos o los procesos neurológicos, pero es indudable que para ser

transmisible el mensaje del numen tiene que atender las reglas del lenguaje y

a la

postre la concreción de un objeto. Según las categorías sistematizadas y

clasificadas por William Christian, la narrativa de las "apariciones" está

basada en signos encriptados, pero ineludiblemente éstos terminan materializándose

en objetos concretos que llamamos imágenes sagradas:

Que abarcan los signos (signum, señal), esto es, fenómenos que

pueden ser verificados de un modo independiente por los sentidos. Pueden ser

vistos por cualquiera que mire y percibidos por cualquiera que toque. La mayor

parte de las apariciones tardomedievales están "confirmadas" por

signos. Y en la España de comienzos de la época moderna, los signos, sin

visiones, llegan a ser la principal atracción.10

O en términos más antropológicos "objetos numinosos", según Rudolph Otto,

algo que está "fuera de mí", pero vivencial como "presencia"

autorrevelada: "Esas manifestaciones de hecho como esas apariciones de lo

sagrado en una autorrevelación palpable, son llamadas por el lenguaje religioso:

'signos' ".11 La exégesis

figural entre la Escritura y la cultura de los prodigios alentó una nueva literatura

regional panegírica, más aún, generó una afición, peculiar de los confesores y

escritores de florilegios marianos, que estaban al acecho de un jeroglífico, latente

o encriptado, como aquí, reservado desde su origen para verificar constantemente

el

milagro y sobre todo mantener "continuada" la trascendencia de su

mensaje.

Como se sabe, la imagen de la Virgen mexicana comparte uno de los estatutos más

elevados entre las imágenes veneradas por la cristiandad, tan sólo equiparable

a la

síndone de Turín; no obstante como objeto y materia, o para el

ojo escéptico, es un conglomerado de fibras naturales y colores minerales, vegetales

y animales. La paradoja es que, ahora mismo, todavía se mantiene potenciada, no

ha

perdido su aura de sacralidad, vive y se mantiene de esa cultura de los pro digios,

se cree que aún reserva a sus devotos arcanos insospechados, entre el misterio

y la

revelación, o como desde antiguo, cimentada en un discurso simbólico situado entre

el mito y la profecía. Un discurso, en suma, de significados poliédricos aplicados

por el exceso de devoción y que se mantienen en la mentalidad social, tal como

el

tópico más difundido y fundante de todos ellos: que se halla estampada por el

zumo

de las flores "transubstanciadas" y que posibilitaron su hechura

acheropoieta o sin intervención de la mano del hombre. De

hecho, la naturaleza de los pigmentos de flores llamó la atención de pintores

y

científicos desde la segunda mitad el siglo XVII no sólo por su manejo técnico

sino

por la rareza de que no se hubieran evaporado o disipado. Como se verá, las flores

eran un referente real o simbólico determinado por la voluntad de la Virgen, pero

problemático a los ojos de la ciencia y el arte, aún conforme avanzaba el Siglo

de

las Luces. Reales o fingidas, las flores todavía revelan la persistencia de un

arcaísmo y reconfiguran, en el discurso y la promoción del culto, distintas nociones

del tiempo que coexisten en el imaginario o transmiten una idea del tiempo ancestral

que anida y queda atrapado en las imágenes sagradas.

Entre el examen y el dictamen

Bien se sabe que el texto de Cabrera alcanzó el estatus de autoridad entre los

guadalupanistas de los siglos XVIII, XIX y XX y que su popularidad radicaba en

que

este "príncipe de los pintores" o "Miguel Ángel americano"

suscribía sus consideraciones negando a toda "humana industria" la

posibilidad de su hechura: no había aparejo, no se reconocía el arrastre del pincel,

la mixtura de sus cuatro técnicas pictóricas era nunca vista y ahora ese

ocho, que pudiera pasar como un defecto, aparecía como clave de

toda la imagen revelada. Pero salvo las fibras del soporte, los ligamentos aceitosos

y la hoja de oro hay que notar que Cabrera eludió referirse al origen mismo de

los

pigmentos, a lo más que llegó fue decir que la saturación del oro en las plecas

del

manto y los rayos se semejaba al polvillo de las "alas de una

mariposa".

La posibilidad de que llegara a mencionar su origen evidentemente mineral y no

orgánico pudiera acarrearle una contradicción difícil de zanjar, dada la tradición

milagrosa, pues era un hecho aceptado que las especies de la imprimación fueron

las

flores, señaladamente rosas de Castilla, las que suministraron la materia para

colorear e iluminar la imagen. En aras de evitar suspicacias o escándalos, pienso,

lo mejor para Cabrera fue no ocuparse del asunto o silenciar este tipo de análisis.

Ni por asomo se puede leer una inferencia sobre la naturaleza de los pigmentos,

lo

cual es más llamativo, ya que desde 1648 un sinfín de teólogos y oradores habían

dado a las flores del milagro un estatuto semejante a las especies transubstanciadas

de la Eucaristía. ¿Cómo hacer evidente, pues, si lo supo, que allí había hollín

de

ocote, grana cochinilla, carboncillo, cola, verde azul maya de malaquita, entre

otros?

Cabrera, al tiempo que callaba, reportaba un hallazgo en cifra y suma. En su calidad

de maestro de la pintura se permitía suscribir esta breve exégesis aunque

ciertamente sin tener licencias para ello. Lo hizo no sólo amparado en su piedad

personal sino muy posiblemente acreditado por su posición de profesor o facultativo

de un arte noble y respetable (semejante al de sus compañeros del protomedicato

que

otrora habían dictaminado sobre la imagen). Sin embargo, todo hubiera quedado

como

uno de sus tantos favores sumados a la causa guadalupana si no fuera porque en

1820

se publicó otro opúsculo, inédito hasta entonces, del historiador angelopolitano

Mariano Fernández de Echeverría y Veytia que reveló las verdaderas condiciones

del

análisis. Este autor también fue testigo presencial de la inspección en 1751 y

dejó

un testimonio de primera mano, el cual, sorprendentemente, atribuía para sí la

paternidad del hallazgo del ocho:

Ultimamente después de hechas estas especulaciones muy despacio, hallé otra par

ticularidad, hasta ahora no advertida en otro alguno, y es, que al lado derecho,

poco más debajo de la rodilla, tiene en la túnica un número ocho perfectamente

figurado. Como si fuese hecho con tinta y pluma gruesa, cuya particularidad hice

advertir al señor Abad y a los pintores, que todos la vieron, y convinieron

éstos unánimes en que era misterioso, porque a nada contribuye en la

pintura."12

Echeverría concluyó su obra hacia 1775, por lo cual se infiere que retuvo la

información más de veinte años. La corrección es de creerse y fue discreta, sin

reclamar a Cabrera la paternidad del hallazgo, propia de un hombre elegante y

erudito, historiador del México antiguo y viajero por Europa, amigo personal del

cronista de Indias Lorenzo Boturini y seguidor, junto con él, de la teoría de

la

historia de Juan Bautista Vico. En su manuscrito no se trasluce ningún desmentido

a

lo dicho por Cabrera, pero a diferencia de los silencios del pintor, Echeverría

y

Veytia volvía a abrir el expediente de los colores para afirmar, como se hizo

desde

1666, que la materia de la pintura sí estaba compuesta de flores y que sus

pigmentos, semejantes a una acuarela o tinte natural, se habían corrido o

transmigrado al envés de la manta, dejando perfilada otra imagen propíamente labrada

con flores (como se ha mirado tan pocas veces y hasta hace un lustro jamás

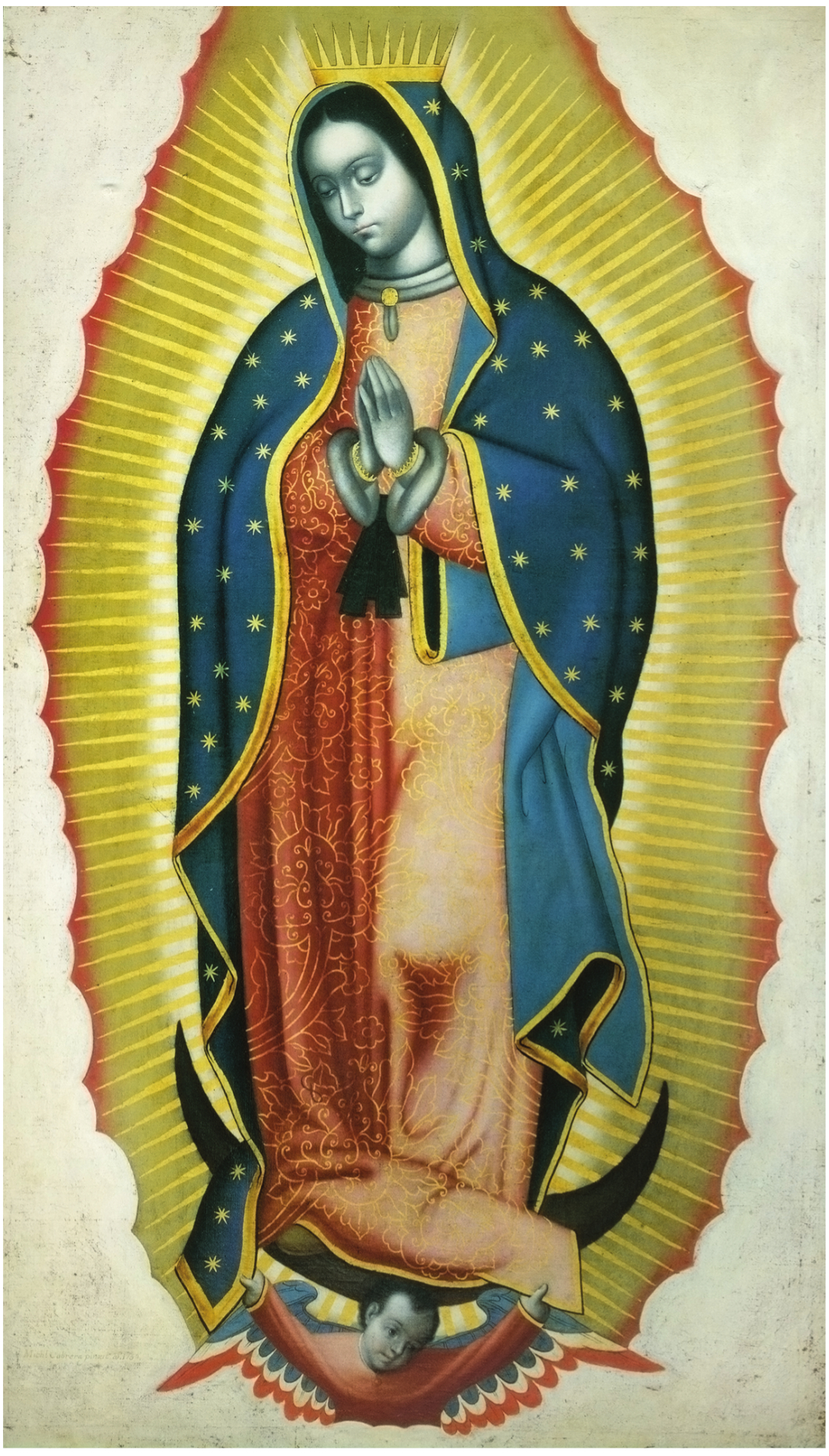

reproducida) (Fig. 4).13 Había, pues, dos imágenes elocuentes para

corroborar el milagro: la del haz nítida y con el diseño armonioso y la del anverso

propiamente estampada o mojada por los jugos de las flores. Ya el padre Francisco

de

Florencia, en el contexto de las informaciones de 1666, se había conmovido al

detectar la imagen del envés, y para su fuero interno, allí radicaba la sustancia

física del milagro (como se verá). Ésta fue la verdadera recontribución de

Echeverría y Veytia, ya que en efecto pudo ver la tilma del indio por detrás,

levantándola de su bastidor, junto a los pintores examinadores y el abad. Lo dijo

basado en la referencia documental de 1666 cuando tuvo lugar el primer examen

por

los artistas de entonces:

Quedó en ella pintada la Santa Imagen, y por la otra parte dibujadas las flores.

Con esta noticia, cuando logré la dicha de ver y tocar el sagrado lienzo fui

con

gran cuidado y curiosidad a reconocer ésta: mas no hallé otra cosa que las que

dejo referido y me ha parecido conveniente [que hay otra imagen por detrás]

declararlo así en obsequio de la verdad.

4.

Imagen del envés de la Virgen de Guadalupe, tomada

de Orozco, “Curiosidades científicas guadalupanas” (vid

supra n. 13). ©Foto: Emeterio Guadarrama.

Y a renglón seguido dejaba a los investigadores de la posteridad la emocionante ¿o

escéptica? tarea de averiguarlo: "Puede que [desde] aquellos tiempos [de 1666]

se manifestase este otro prodigio, que ahora ha cesado, así como

ahora se ha descubierto el número ocho del que hablé arriba que nunca se había

descubierto."14 En

conclusión: tan sólo en 1666 y 1751, que se sepa, alguien se pudo asomar al reverso

y sólo unos cuantos han podido contemplar la imagen gemela, compuesta de manchones,

pero tenida como la más legítima para probar la estampación por zumo de rosas,

que

habría teñido e impregnado las toscas fibras de la tilma.15 Una imagen que, como hemos dicho, hasta hace

poco permanecía "cesada" y ahora ha empezado a circular de manera

imprudente, ya que sin estudios matéricos formales y consistentes, no sabremos

si se

usará para abonar o descalificar el tradicional prodigio de la pintura.

La disyuntiva entre la procedencia mineral o vegetal de los pigmentos, o incluso que

fueran procesados, como se aprecia, no era un escollo menor para los apologistas

y

hasta la fecha es una pregunta que sigue en el aire o guardada bajo llave. Bien

lo

advirtió el jesuita Francisco de Florencia, que aunque pudo o no estar en la

inspección de 1666, sí confesaba haber contemplado junto con el canónigo Francisco

de Siles el Sagrado Original por el envés y haber palpado sus manchones de tintura

orgánica. Desde luego era difícil desmentir las aseveraciones del jesuita, sobre

todo ponderada esa imagen tan anómala que era prueba patente de que se trataba

de

"un milagro continuado" estampado en flores:

Este día puse atención en el revés de la sagrada pintura y se la ayudé a poner al

dicho don Francisco de Siles, que fue quien me la hizo mostrar y a otros, y

todos convenimos en que en lugar de la imagen que había de salir en sombra, por

ser tan rala la manta, lo que se veía eran unos manchones de colores, como del

jugo exprimido de varias flores y hojas de ellas, de suerte que nos parecía que

se distinguía el verde oscuro de las hojas de la azucena, el blanco nevado de

ella, lo morado del lirio, lo sonrosado de la rosa, lo azul de la violeta, lo

amarillo de la retama, mezclados los uno y otros con distinción y separados con

una inconfusa mixtura en que estuvimos algún rato admirándonos y notándolo,

señalando en los colores cuál era de esta rosa y qué de aquella.16

Esa contraimagen marial resguardada a la vista y reservada para la calidad de un

nuevo aprecio, se ha divulgado ilusamente luego de 350 años, vulnerando el celo

de

generaciones, el decoro de las autoridades, la tradición de sus custodios y el

estatuto tan elevado de una imagen sagrada, paradójicamente la que se cree la

más

sagrada de la cristiandad.

Copias auténticas, facsímiles imposibles

A partir de 1751, los subsecuentes "verdaderos retratos" salidos del taller

de Cabrera y de sus coetáneos no sólo llevaban un colorido distinto, más vivaz

y

menos terroso, gracias a los registros de las templas, sino el distintivo de esa

nueva cifra recostada o ese número ocho que los identifica y los

signa, literalmente, como auténticos facsímiles y con apego a los detalles. Esto

además data las copias en un tiempo real y ancestral, merced a las interpretaciones

de una fecha de origen celestial. De tal manera, los historiadores del arte

actuales, metidos a la práctica del expertise, hemos podido fechar

las copias posteriores a 1751 con mayor precisión. Ya que, ciertamente, ni Juan

Correa, ni los hermanos Rodríguez Juárez emplearon semejante cifra e incluso para

otros artistas, ajenos a la interpretación de Cabrera, no dejaría de ser un manchón

que afearía el conjunto de la obra. O en palabras de Echeverría: "Porque a nada

contribuye a la pintura". Ahora mismo conozco a varios restauradores que,

igualmente ignorantes de esta tradición de fidelidad y piedad, borran o recubren

el

ocho para quitar, paradójicamente, su mejor certificado de

autentificación y que proclamaba desde entonces que se trataba de una "copia en

todo sacada del original".

Tampoco deja de sorpender la forma tan temprana y eficaz como se divulgó este

descubrimiento, incluso del otro lado del Atlántico. Ya en 1754, en Aus-burgo,

los

afamados hermanos Klauber abrían una gran lámina para celebrar el reconocimiento

pontificio del papa Benedicto XIV al patronato de la Virgen sobre el reino de

la

Nueva España, a pedido, desde Roma, del procurador jesuita de la Nueva España.

En

tan exquisita y complicada alegoría, uno de los mejores ejemplos del gusto rococó

de

esa escuela de Baviera, se luce un ocho en la túnica de la

Guadalupana, apenas tres años después de haber sido reportado por los dictaminadores

y dos años antes de publicarse en la prensa el dictamen cabreriano (Fig. 5). Es sintomático que el pontífice, con su

dedo índice de expresión admonitoria, parece muy complacido en señalar el punto

en

que está trazada esta cifra y que conoció mediante una fiel copia realizada por

el

mismo Cabrera. El procurador aseguraba que, a la vista de la imagen, Benedicto

XIV

despejó todas sus dudas sobre el milagro antes de conceder la bula, el breve y

su

apotegma respectivo, obsequiado con un sentido de distinción a los habitantes

de la

Nueva España y tomado del libro de los Salmos: non fecit taliter omni

natione [No hizo nada igual con ninguna otra nación].

5.

Detalle del ocho, ilustracion en escala de grises

basada en la impresión en papel del grabado en metal: Joseph Sebastian

Klauber y Johann Baptist Klauber, grabaron, Alegoría del

patronato de la Virgen de Guadalupe sobre la Nueva España,

ca. 1754-1758. Coleccion Museo de la Basilica de

Guadalupe, Ciudad de Mexico. Dibujo: Fernando Herrera.

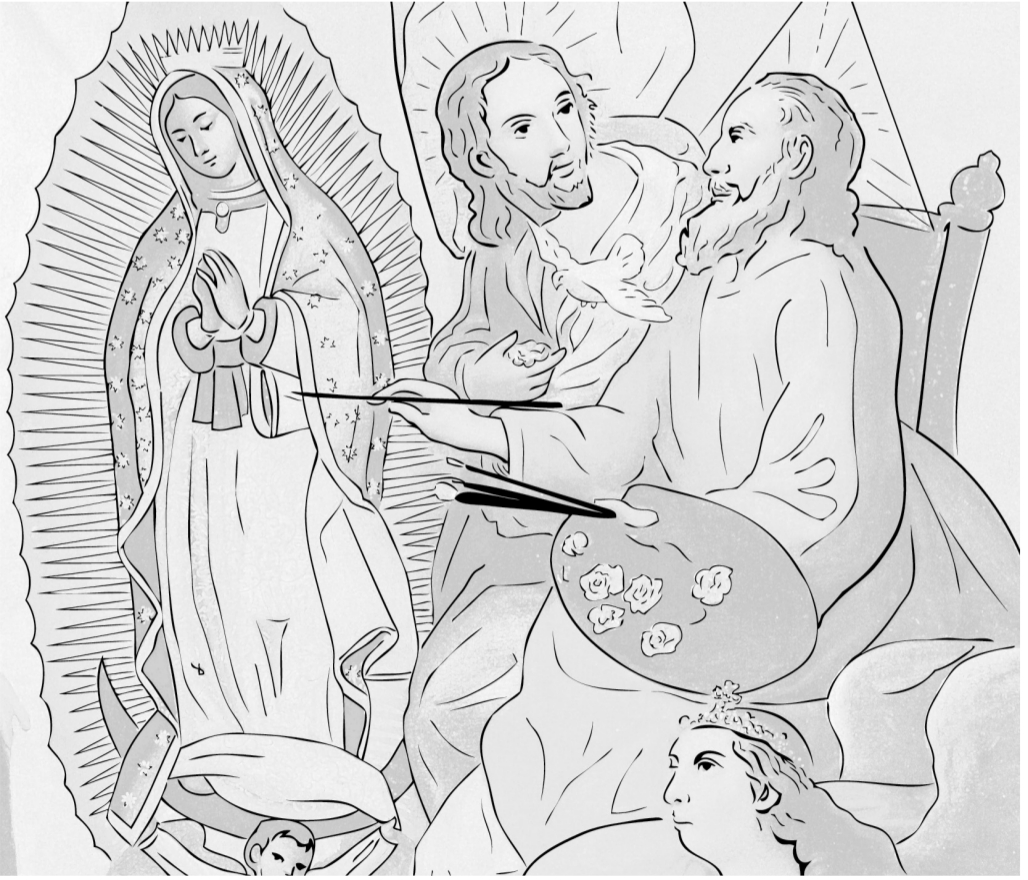

En otro lugar se ha estudiado cómo Cabrera llegó al grado de reinventar una

iconografía peculiar, compensatoria y osada: el taller celestial u obrador

trinitario. Una escena complaciente en que la personificación del Padre Eterno

daba

los últimos toques al lienzo antes de ser transportado y comisionado, por los

ángeles, al neófito indio Juan Diego (Fig. 6).

El deus creator et artifex tampoco tenía empacho en suscribir el

ocho como data de su propia creación (incluso idea divina del

misterio de la Inmaculada antes de que María fuese conocida en cuerpo en Nazaret).

Conozco al menos tres casos de este tipo iconográfico en que aparece el

ocho en el mismo sitio en que lo detectó el "Miguel Ángel

mexicano", y con lo cual, obviamente, el significado concepcionista de estas

alegorías se potenciaba. Incluso, la cifra bien podía haber sido escriturada desde

el origen de los tiempos, cuando la omnipotencia divina ideó e inventó a esta

Segunda Eva sin mancha de pecado y, más tarde en 1531, cuando se hizo realidad

en

imagen durante su aparición en Guadalupe (por descabellada que parezca era una

de

las tesis favoritas de los oradores novohispanos).

6.

Detalle del ocho, ilustracion en escala de grises

basada en la pintura: Juan Patricio Morlete Ruiz (atribucion),

El padre eterno pintando a la Virgen de Guadalupe,

segunda mitad del siglo XVIII, Colección Museo de la Basílica de

Guadalupe, Ciudad de México. Dibujo: Fernando Herrera.

Merced a las afirmaciones cabrerianas, el ocho incrementaba aún más

el tema de lo inefable o la idea de que el Sagrado Original resultaba inimitable

a

la destreza de los pintores, y que sus copias, por más expertas y meticulosas

que

fueran, al cabo no lograban producir el mismo efecto de maravillar y conmover,

según

los presupuestos de la hipotiposis o de la función retórica de hacernos creer

que

estamos delante de un prototipo en vivo y de visu y no de una

imagen de reemplazo o sustitución. Desde mediados del siglo XVII, ya se decía

que

sólo los pintores indios, hermanos de raza de Juan Diego, tenían el don de trasladar

el modelo lo más aproximado a su original.17 Los esfuerzos de Cabrera -y de otros pintores más- por

copiarla con el registro de las templas y un calco terminaban ofreciendo un pálido

remedo y los oradores repetían esto como lugar común. O la consabida expresión

de

que a todas las copias les "faltaba un no sé qué" para así resolver, por

indeterminación, que los sentidos eran incompetentes para apreciar en todo su

celestial belleza. Imagen inimitable porque es del cielo, cuan irremplazable por

"sin segunda" en la tierra, o porque de plano se halla

"sacramentada" por la consagración de las flores. A este discurso

ditirámbico y complaciente se subordinaba la teoría de la pintura. Pero no deja

de

ser paradójico que ya por entonces, luego de que Cabrera suscribiera su casi total

"rendición", se dejaran sentir las primeras inquietudes por su paulatino

deterioro o posible desaparición (que de alguna manera ya negaban ese estatuto

de

"lo inefable").

El dictamen cabreriano dejó una larga cauda de admiración y reconocimiento para su

autor y se hizo amplio uso de sus facultativos saberes; pero también abrió la

puerta

a las dudas metódicas del Siglo de las Luces y, desde luego, a una escisión en

la

sostenida tradición o en la otrora unánime y universal aceptación del milagro.

El

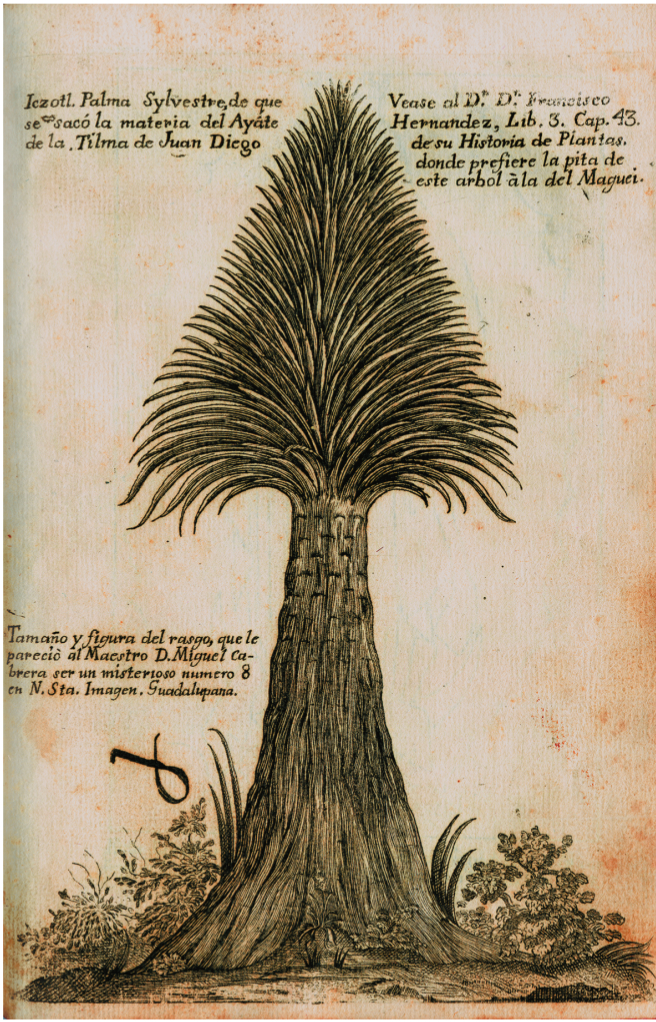

eminente doctor criollo José Ignacio Bartolache ha sido en la historiografía

guadalupana el primer escéptico declarado o quien, al menos, no se pronunció con

la

contundencia acostumbrada, y desde los recursos de la ciencia moderna -y la

experimentación pictórica-, dejó más dudas que respuestas satisfactorias pese

a que

su opúsculo publicado en 1790 se llamó, paradójicamente, Manifiesto

satisfactorio (fue una edición póstuma de un proyecto comenzado en

1786). Con la anuencia del abad realizó tres inspecciones a vidriera abierta,

acompañado de un notario y cinco pintores de lo más calificados y cercanos a la

Real

Academia de San Carlos. La inquietud principal de este médico, astrónomo y

matemático de la Real y Pontificia Universidad fue demostrar que el tejido del

lienzo no era de fibras de maguey o ixtle, sino de una pita más

tersa o palma llamada iczotl (que facilitaría la estampación) y

para ello fabricó dos tilmas de cada material, y las hizo pintar sin aparejo

"pelo a pelo" para demostrar (lo que finalmente le ganó el enojo de

muchos) que por más delgada que fuese, la imagen sí tenía imprimatura o aparejo

y

que la capa del indio era más suave y receptiva de lo que se pensaba.

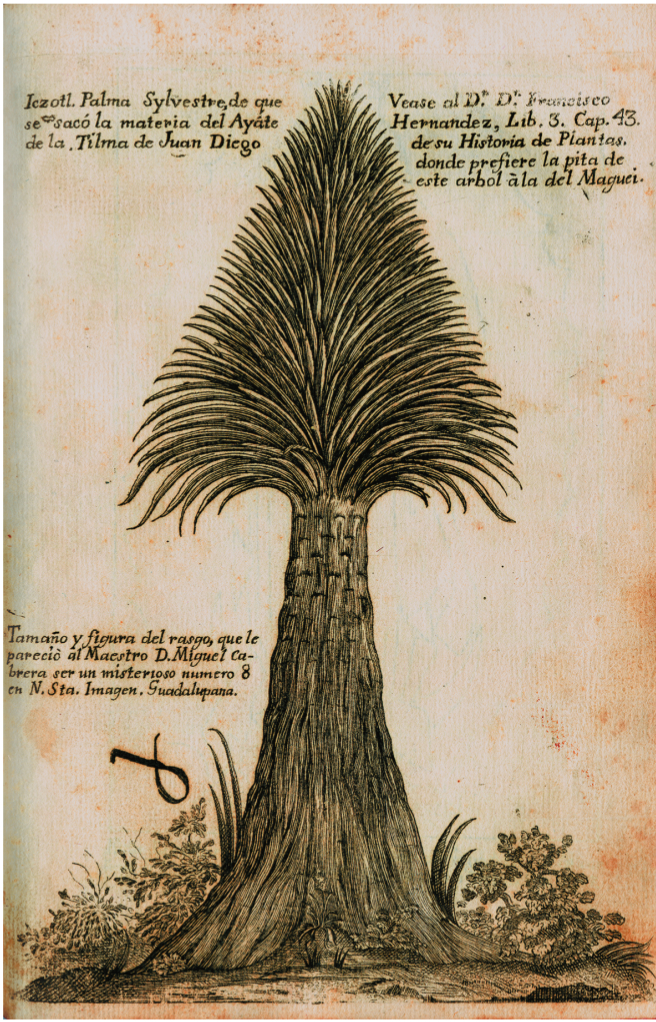

En una de las láminas grabadas incluidas en su libro no sólo dio cuenta del dibujo

botánico del iczotl, sino que con la frialdad de un científico tomó

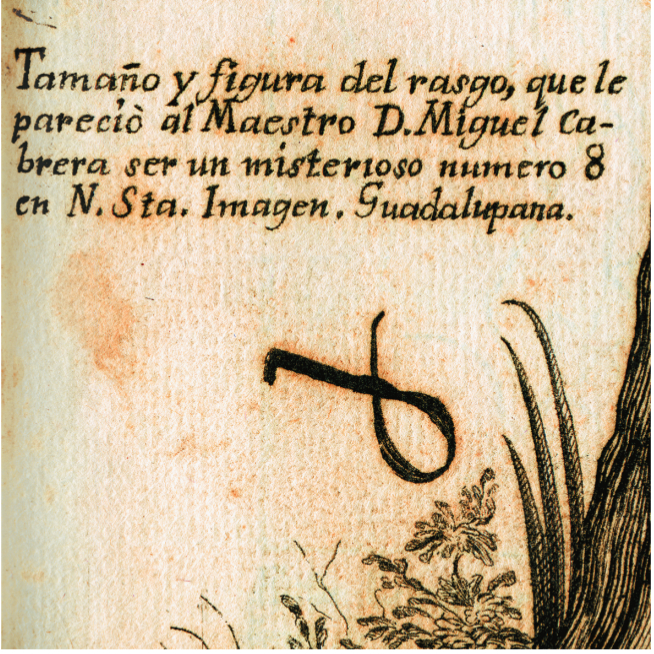

el calco del número 8, y declaró al pie de ilustración: "Tamaño y figura del

rasgo que le pareció al Maestro don Miguel Cabrera ser un

misterioso número 8 en Nuestra Santa Imagen Guadalupana" (Fig. 7). Para rematar su ninguneo a Cabrera, "preguntó

también, ¿qué les parecía del número 8 de que habla don Miguel Cabrera en su

Maravilla americana, si es cosa especial o no?

7.

Anonimo novohispano, Iczotl, ca.

1787, 18.3 × 13.5 cm, tomado de Bartolache, Manifiesto

satisfactorio (vid supra, n. 18),

[107].

[Los pintores] Respondieron que no es cosa especial, y le copiaron

idéntico".18 Pregunta

consignada en acta notarial del 1 de marzo de 1787 certificada por Joseph Antonio

Morales, escribano de su majestad.

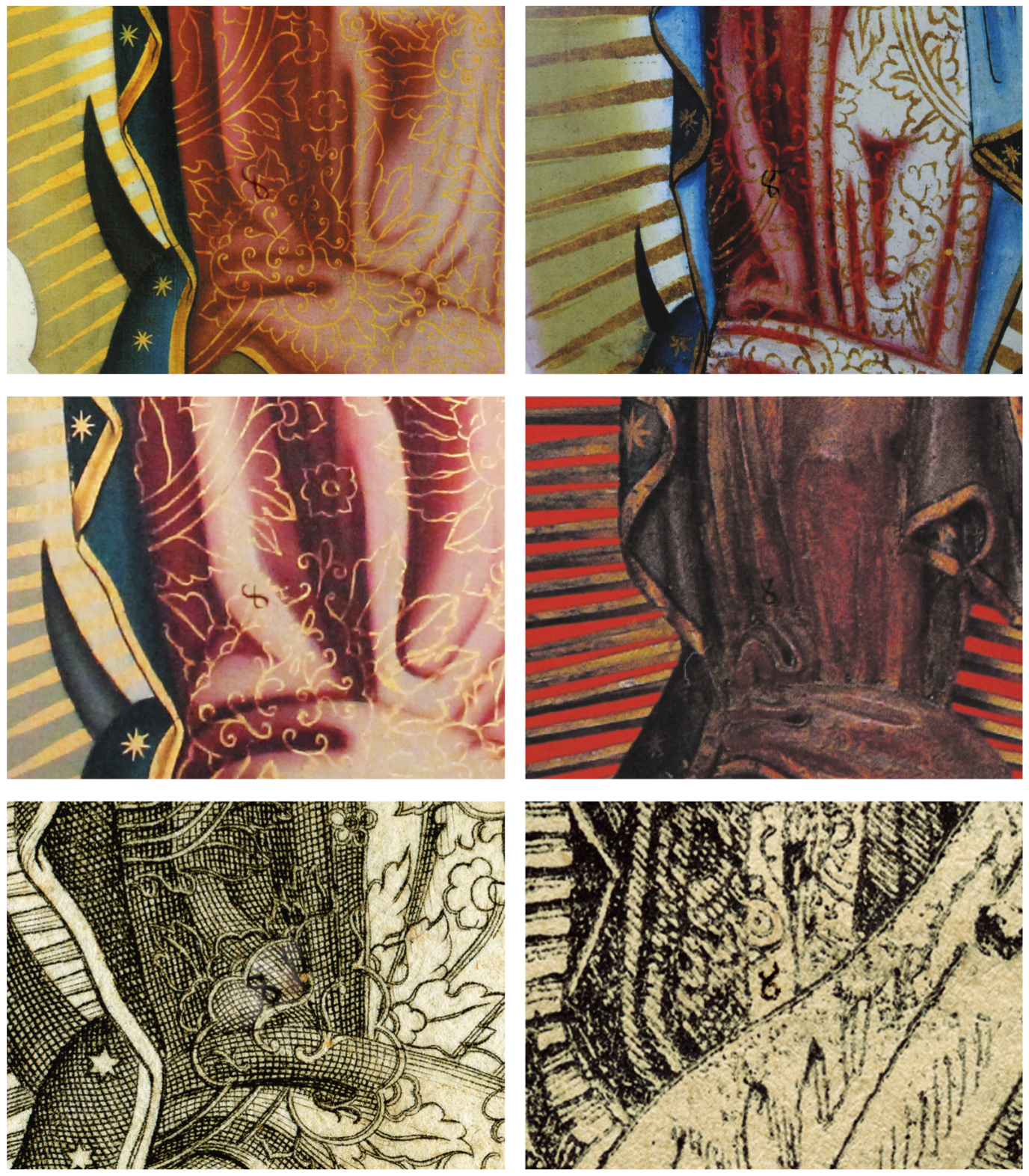

La ciencia de la Ilustración, de un plumazo, redujo a la nimiedad las barrocas

elucubraciones de Cabrera, publicadas cuatro décadas atrás, y de alguna manera

desacralizó la imagen -o más bien escandalizó a los criollos-, al poner en duda

el

valor de esa data tan fervorosamente creída y puesta de rigor en las verdaderas

copias y que, a petición popular, no podía excusarse. La inclusión del

ocho no sólo era para embelesarse en sus secretos, sino para

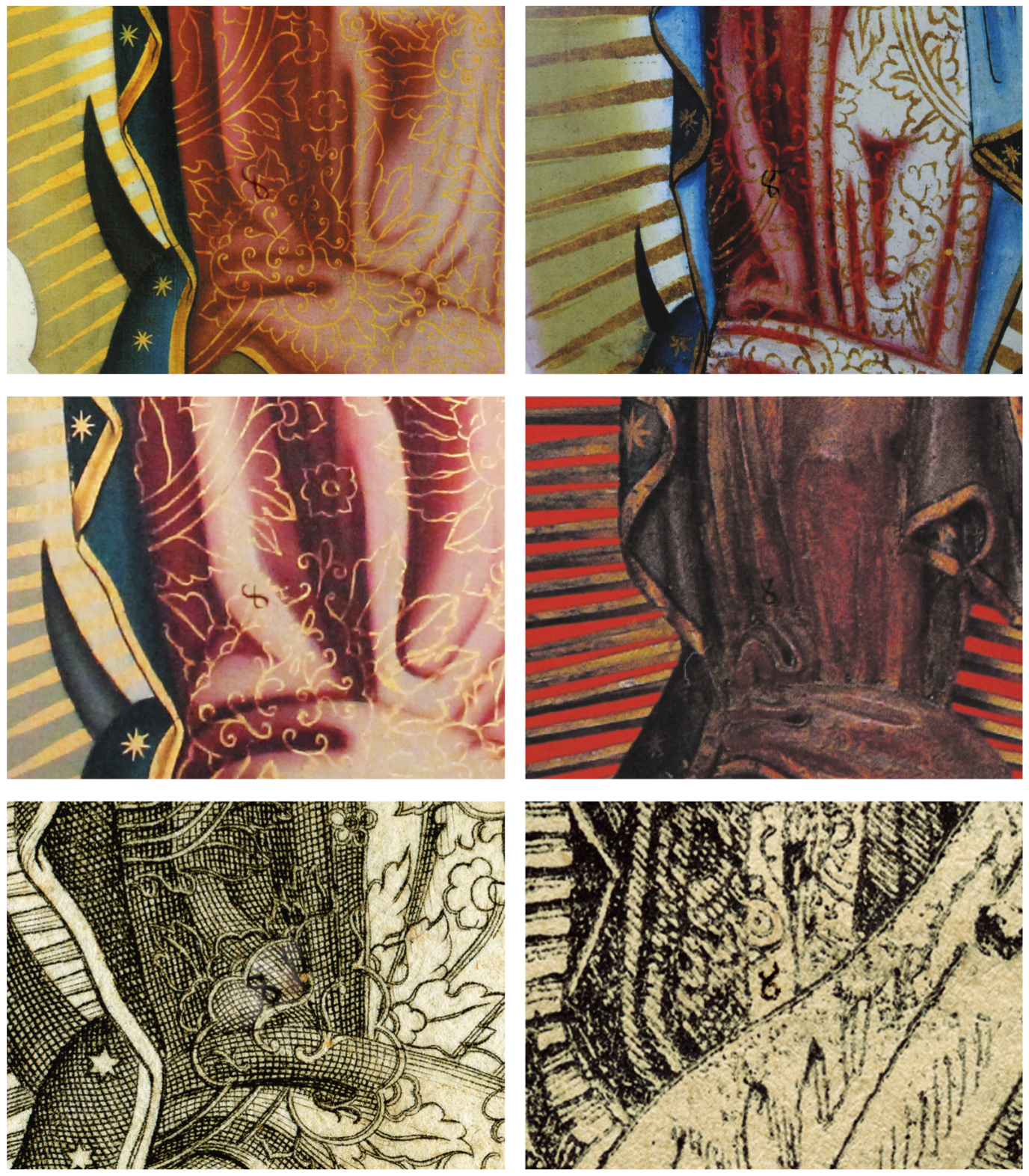

certificar su circulación a plenitud, datar y vincular todavía más la función

de la

imagen como icono. Llama la atención la difusión de esta práctica no sólo entre

los

copistas cultos y académicos sino aun entre los populares y periféricos a la Ciudad

de México; así, el ocho se reprodujo a tal grado que alcanzó rasgos

descomunales, desproporcionados o caprichosos (Fig.

8). Sin contradicción algu na y para favorecer a su clientela, el

ocho estuvo patente en los trabajos de los estrictos directores

de la Academia de San Carlos de 1781, e igual en sus antagonistas los artífices

de

las tiendas de los "tratantes" o imagineros que gustan de confundir esta

cifra entre el dorado de los arabescos a modo de un encaje.19 Todo, desde luego, quedaba certificado por las

inscripciones que dicen contener las medidas exactas, los detalles y, en casos

más

privilegiados, el hecho de que la copia había sido tocada a su Sagrado Original

(estimulando el principio de la inmanencia o de las cadenas de simbolización

sacralizada de su prototipo). Incluso en la escultura no es raro hallar este

guarismo entre el estofado, también en una forma minúscula en los escudos de

profesión de una monja o, todavía más sorprendente, en el pespunteado en los

bordados o dechados femeninos. Este hábito entre la devoción y la admiración no

decayó entre los artistas de la Academia durante el siglo XIX o los provincianos,

lo

mismo en la estampa popular de Vanegas Arroyo, como veremos, y hasta un pintor

reconocido del muralismo mexicano, como Jorge González Camarena, metido a ilustrador

para cromos de calendario, todavía mantenía la costumbre gremial de insertar la

cifra hacia la década de 1940 (Fig. 9).

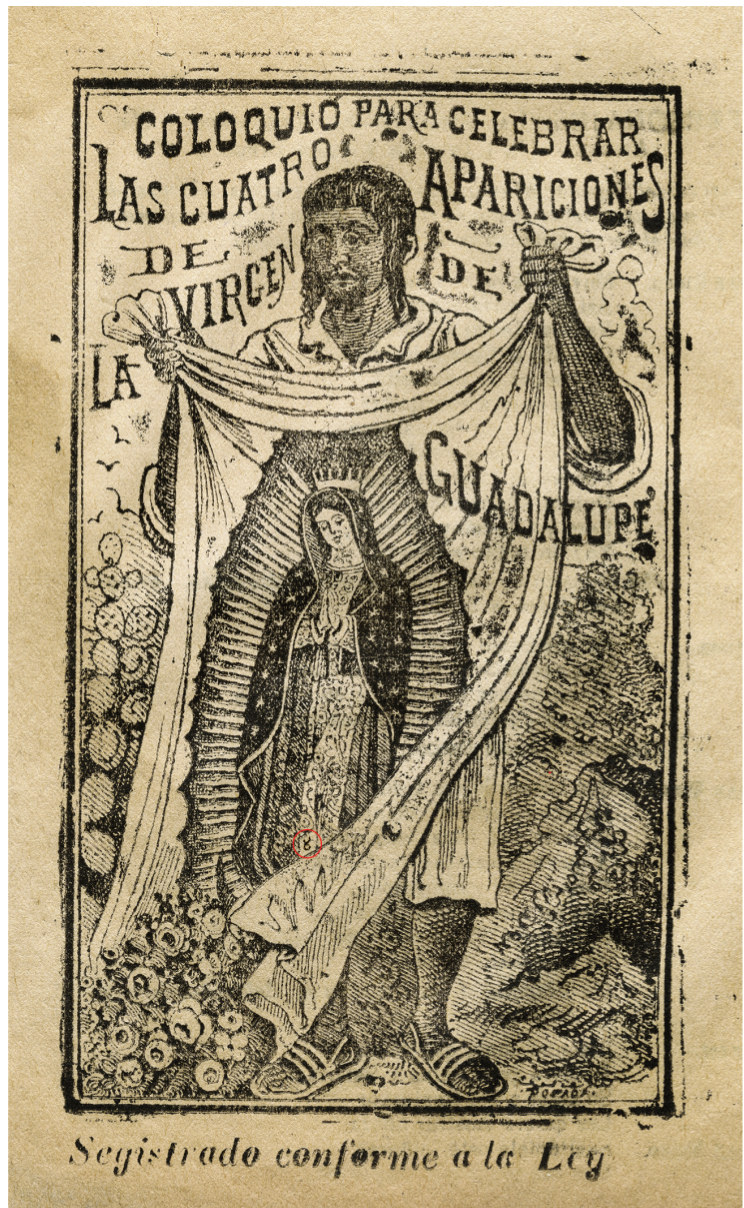

8.

Mosaico de detalles con el ocho, tres pinturas, una

escultura y dos grabados, nótese que los grabados provienen

significativamente de las obras de Bartolache y Posada: a-d) anónimos

novohispanos, Virgen de Guadalupe, siglo XVIII.

Colección particular, Ciudad de México; e) José Guerrero, dibujó, Tomás

Suria, grabó, Nuestra Señora de Guadalupe de México. La más

semejante a su original, 1790, 15.7 x 10.3 cm, tomado de

Bartolache, Manifiesto satisfactorio (vidsupra, n. 18);

f) José Guadalupe Posada, Coloquio para celebrar las cuatro

apariciones de la Virgen de Guadalupe, 1913, 17 x 10 cm.

Colección particular, Ciudad de México. Fotos: Fernando Herrera.

9.

Detalle del ocho en Jorge González Camarena,

Milagro del Tepeyac, 1947, 200 x 163 cm. Colección

Galas de México, Ciudad de México. Cortesía Museo Soumaya. D.R Jorge

González Camarena/ SOMAAP/México/2017.

Debate numerológico, mitos proféticos

El fraile Servando Teresa de Mier predicó un sermón en la Colegiata de Guadalupe en

diciembre de 1794, en el que aseguraba que la tilma de Juan Diego era nada menos

la

capa talar del apóstol santo Tomás, un legado de su paso por este continente en

el

siglo I y la imagen impresa, por tanto, un retrato fiel de María realizado en

Éfeso,

aún en vida de la misma y antes de su Asun ción a los cielos. Ya se sabe que sus

audaces tesis iban encaminadas a legitimar la más ancestral antigüedad y el origen

apostólico de la imagen y, de paso, a descalificar la causa eficiente de la

Conquista y evangelización por obra de Patronato Real. Al acreditar que la llegada

de la palabra de Dios y la revelación fue un mandato universal de Jesucristo,

que

tuvo lugar de manera simultánea en todo el orbe, no sólo cuestionaba la tradición

aparicionista de 1531 sino que iba más lejos al colocar la imagen del Tepeyac

en un

estatuto superior a cualquier icono lucano o pintado por el evangelista Lucas:

se

trataba de un autorretrato. Era obvio que el ilustrado arzobispo de México se

escandalizara por estas afirmaciones no sólo por descabelladas sino por su peso

mítico y profético. Entonces emprendió la persecución y represión en contra de

este

locuaz dominico que hasta entonces se había desempeñado como orador consentido

en

los fastos oficiales. Al predicador se le sometió a un juicio acusado de iluso,

escándalo y desacato. Acabó en prisión y una vez confiscados sus papeles se le

exilió a España (para quedar incomunicado en una celda de su orden en las montañas

de Santander). Escapó cinco veces de sus reclusiones, pasó por Lisboa, París,

Roma y

Londres, regresó a la Nueva España dos décadas después para avivar e impulsar

la

guerra de Independencia. Mier fue diputado constituyente y benemérito de la patria,

su cuerpo, hallado momificado, se le vendió a un circo y terminó exhibido en un

diorama en Buenos Aires en 1867.20

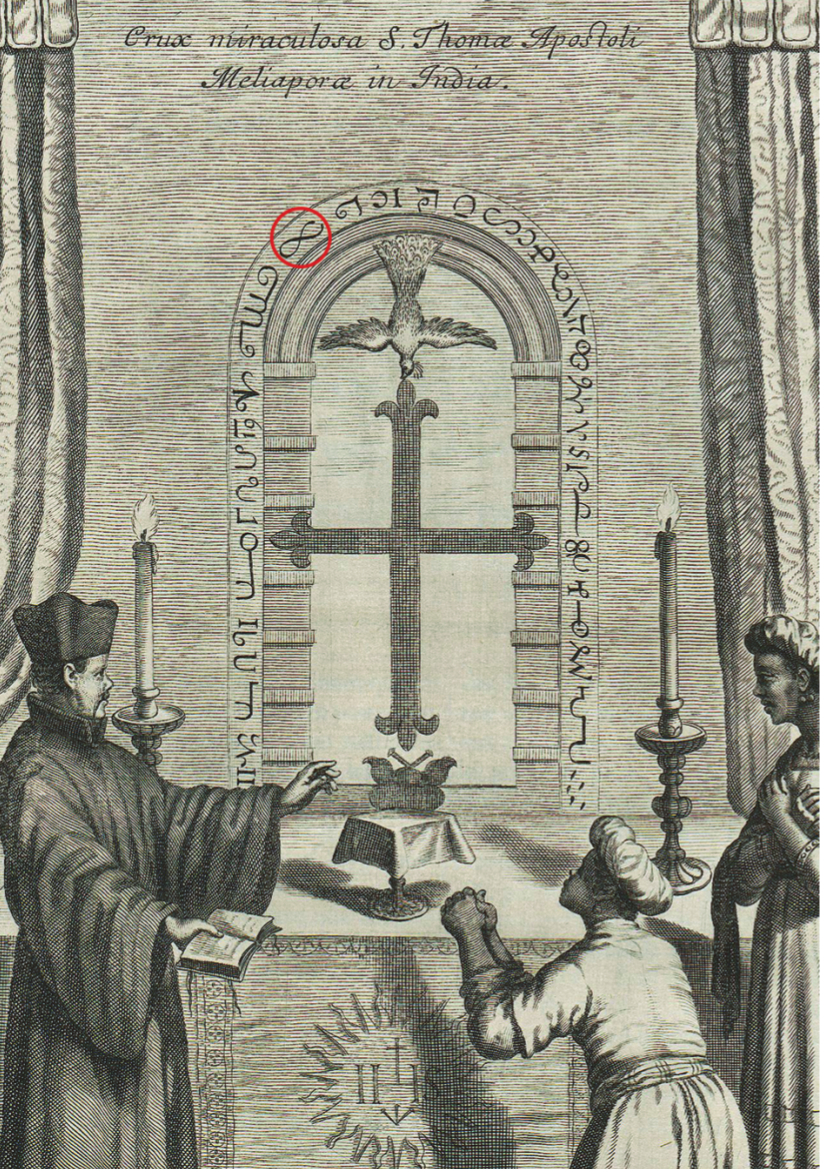

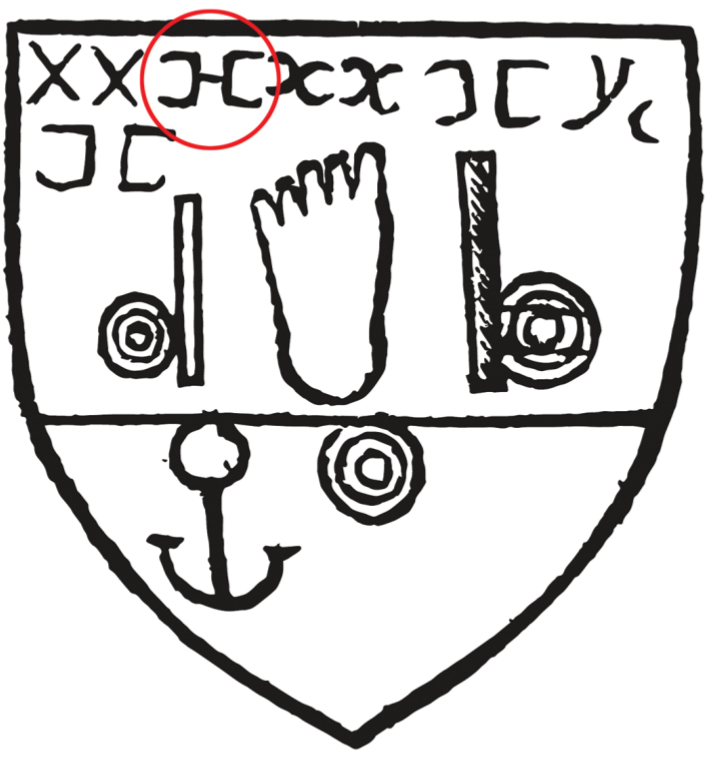

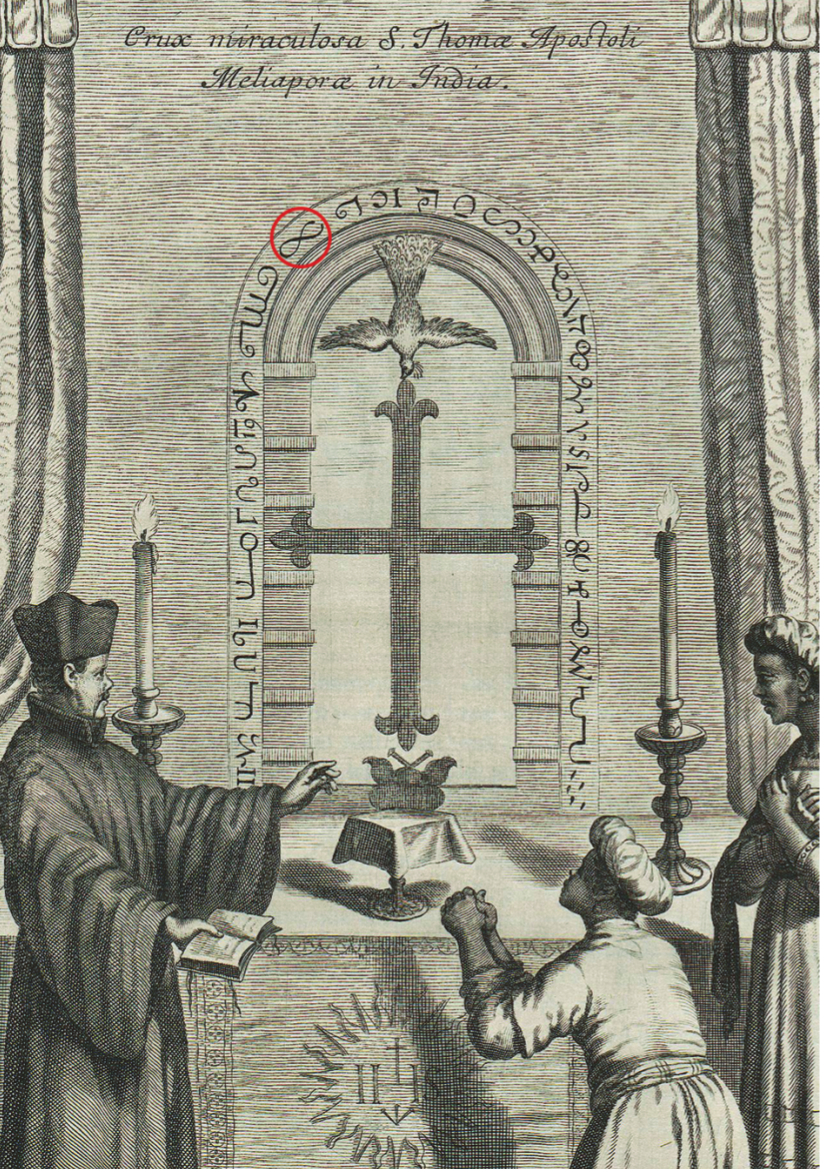

Entre los argumentos más contundentes para probar sus asertos, acerca del

cristianismo antiguo (más allá de las etimologías y la refuncionalización de los

mitos indígenas), no dudó en volver sobre el número ocho que

identificó, acomodaticiamente, con un signo de la lengua asirio-caldea y, desde

luego, como ideograma tomasino. A mitad de su pieza, en el día más solemne de

la

fiesta guadalupana, así lo espetó para pasmo y sensación de su auditorio:

Y todo esto ya me parece apoya que la imagen de nuestra señora es pintura de los

principios del siglo primero de la Iglesia, aunque su pincel es superior a toda

humana industria, como que la misma Virgen María viviendo en carne mortal se

estampó naturalmente en el lienzo.

Cuarta proposición:

Entre las razones que ocurren para probar [...] quiero referir sino las que

ministra a nuestros ojos la misma imagen. Veis que sobre el pie derecho a poca

distancia tiene uno que ha parecido número 8, aunque por estar abierta una de

sus esferas figura mejor una tenaza. El piadoso pintor Cabrera lo discurre

misterioso y que o nos recuerda que apareció en la infraoctava de su Concepción

o que es su pintura la octava maravilla. Bartolache con sus pintores afirma por

el contrario, que no es cosa especial [la primera versión dice: "que no es

cosa especial, sino, tal vez, un rasgo residuo de mano atrevida" (nota de

Edmundo O'Gorman)] ¡Ah, uno y otro se engañan! Es una letra o carácter

sirio-caldeo, idioma nativo en que hablaban y escribían los apóstoles. Luego

la

imagen es del tiempo de Santo Tomás, y lo particular sobre el asunto es que

tengo el mismo carácter escrito dos veces en la orla de caracteres sirio-caldeos

que tiene la cruz impresa en mármol con sangre de Santo Tomás, y descubierta

en

la ermita donde oraba cerca de Meliapor [en la India], antigua corte de

Coromandel, donde se halló su cuerpo; ¡cosa de notar! Al mismo tiempo que acá

se

concluyó la conquista que tan puntualmente predijo. Tales caracteres de aquella

cruz estuvieron como exóticos ignorados veintinueve años, hasta que fueron

interpretados a solicitud del obispo de Cochin, y remitida la interpretación

al

rey don Sebastián, la aprobó de comisión especial de la Silla Apostólica el

infante cardenal don Enrique arzobispo de Lisboa. Ojalá, ilustrísimo señor [se

dirige al arzobispo de México allí presente], que vuestra excelencia también,

pues posee ese idioma, reflejando en ese carácter, nos sacara de dudas con su

interpretación. Yo no la atino, ingenuamente, ni por cotejo con los otros

caracteres de la cruz, porque este idioma contiene muchas cláusula en una sola

letra, y aun en solas cuatro está toda la salutación angélica, con la que,

traducida del mismo sirio-caldeo concluiré yo mi sermón en memoria a nuestra

Señora de las muchas veces que se la rezaría su santo apóstol Tomás.21

Estas argumentaciones eran todo un desafío que, de frente e in situ,

lanzaba fray Servando al arzobispo Núñez de Haro. O casi una provocación ya que

interpelaba a su erudición en lenguas y arte glífica y, sin duda, esta manera

de

retarlo pudo ser el momento de mayor irritación para Su Ilustrísima. Al cabo,

motivo

de incomodidad y venganza: el proceso en su contra resultó fulminante y humillante

para el predicador, una verdadera persecución pues vivió más de una década a salto

de mata. Bien visto, situado entre el desafío de un criollo en contra de los

peninsulares, un desplante de insolencia y desvarío en agravio de las mentes

ilustradas. A través de este pasaje, nada inocente o cándido para las estrategias

del fraile decidido a atacar a los gachupines, se dejaba ver la manera tan

coercitiva con que quiso involucrar al arzobispo (autoridad que validara sus

pesquisas), para ganar, así, el beneplácito diocesano. Entre las líneas de este

sermón también se notan las tensiones y enojos que dejaron las conclusiones

escépticas del doctor Bartolache y una red de intereses criollistas. La averiguación

demostró que detrás de esta pieza estaba un anticuario y experto en jeroglíficos

mexicanos: el licenciado Ignacio Borunda, que asesoró al fraile. Ambos apostaron

por

usar un expediente mítico y críptico que era una respuesta casi desesperada por

salvar el honor de la imagen y llevar agua al molino propio de su condición cultural

o restañar un orgullo local atacado por el jansenismo, la ciencia y el ataque

ilustrado a las creencias.

De hecho, este lance demuestra que el asunto del ocho ya se había

vuelto un exceso incómodo para la mentalidad cambiante de la Ilustración: de ser

posiblemente un indicio viquiano y universalista según el escrutinio de Echeverría,

había pasado a condición de engañifa maliciosa. Sin embargo, fray Servando todavía

en sus cartas al cronista real de Indias, Juan Bautista Muñoz, reivindicaba su

prestigio intelectual y, aunque ya negaba la aparición guadalu-pana de 1531, en

cambio, seguía sosteniendo su tesis sobre la predicación antigua de santo Tomás

y el

número ocho volvió a ser un argumento validado. En esa ocasión

reveló cuáles habían sido sus apoyaturas documentales: el anticuario jesuita

Athanasius Kircher y el cronista agustino Antonio de la Calancha. Volvió a insistir

en las evidencias glíficas de la cruz de Meliapor, reportada por los jesuitas

de la

India y bien conocidas gracias al grabado de Kircher, pero también quedaba claro

que, por los consejos de Borunda, descifraba un grabadito tomado de la crónica

peruntina de De la Calancha, que mostraba las huellas del apóstol, y era la mejor

prueba para validar sus asertos (Fig. 10):

Dije en el sermón que tal vez haría al caso de la proposición que estoy probando,

el famoso número 8 que la imagen tiene al pie. Ello puede ser una casualidad;

pero también puede ser alguna cifra o resto de un letrero siro-caldeo, porque

sin duda ni es número 8, como lo llaman, sino un carácter de dicha lengua, que

se ve en la orla de la célebre cruz de Santo Tomé en Meliapor, explicada de

orden del cardenal D. Enrique, infante de Portugal. El mismísimo se halla en

la

famosa piedra excavada en China, relativa a la predicación de san Bartolomé en

el siglo séptimo, explicada en Roma por el padre Kircher. De esta misma lengua

parecen ser las inscripciones grabadas sobre piedras, que se hallaron en ambas

Américas, con tradición de ser relativas a la predicación de Santo Tomé [...]

El

P. Calancha grabó una [...] Estas cosas debieran haber merecido y merecer más

atención, que las de alborotar al populacho ignorante.22

10.

Detalle del ocho en La cruz milagrosa del

apóstol Santo Tomás en Madrás (Maliapor), India, 30 x 20.5

cm, en Atanasio Kircher, La Chine d'Athanase Kircher de la

Compagnie de Jesus: illustrée de plusieurs monuments tant sacrés que

profanes et de quantité de recherchés de la natura et de

l'art, trad. François-Savinien d'Alquie (Amsterdam:

Johannem Jansonium & Elizeum Weyerstraet, 1670) [encarte entre las

páginas 74 y 75]. Colección particular, Ciudad de México.

Nótese que Mier ahora introduce el factor de "la casualidad" en la hechura

del ocho guadalupano, pero no deja de aferrase a la lectura que De

la Calancha había hecho de uno de los famosos petroglifos del pueblo de Calango,

al

sur de Lima, y esa huella del pie tomasino estaba certificada por unos caracteres

que el mismo apóstol "pintó con el dedo, unas griegas y otras hebreas". En

el calco de esa losa, borrada por un visitador del arzobispo de Lima para prevenir

idolatrías, se declaraba como "piedra donde se paró la estrella"

(anunciando el Tepeyac de México) y en las XX unidas estaba la reiteración de

ese

mismo ocho (que dejaba de serlo como guarismo arábigo) pero que era

el ideograma del nombre del apóstol dubitativo y predicador andariego. Queda claro

que entre los desplantes de un erudito a la violeta y la

incomprensión de la jerarquía, "el populacho" seguía ajeno a las disputas

de los letrados y sus territorios de poder (Fig.

11).23

11.

"Dibujode la coyor sayana que quiere decir

piedra donde se parava la estrella", en De la Calancha,

Crónica moralizada (vidsupra n. 23), 742.

Figuras espontáneas, materia accidental

La más fuerte reprimenda a Bartolache, aunque pòstuma, corrió a cargo del canónigo

cubano Francisco Xavier Conde y Oquendo. En 1796 escribió en dos tomos una obra

apologética, tan obsesiva como incriminatoria, para responder al breve opúsculo

del

matemático universitario. Nótese el tono y el destinatario de sus palabras: quien

por su "osadía y descaro" y "falsedad desfachatada", intentaba

"deslucir la pintura y desmentir a Cabrera, cara a cara y en

público".24 En esta

empresa de restitución se auxilió de un discípulo sobreviviente de Cabrera, el

maestro José de Alzíbar, quien no por casualidad quedó excluido de la

"pandilla" o "turbamulta" de artistas convocados por Bartolache,

obviamente porque iría predispuesto como juez y parte desde su anterior conformidad,

dada en el dictamen de 1751. Esta nueva colaboración entre autor y pintor

"decano" era para exculpar al difunto Cabrera de la interpretación hecha

del ocho mediante el recurso de maximizar los errores del

contrario, minimizando el desliz de Cabrera: "El Dr. Bartolache que con varios

escribanos al lado, se iba a cada rato al Santuario y andaba buscando menudencias

ridículas en que ocupar la fe pública, como es aquel rasgo tirado por el campo

de la

Imagen, que figura un número ocho"; en cambio, lo acusaba por no detenerse en

el análisis de la transparencia y ligereza del soporte en tanto verdadero misterio

de la práctica de la pintura.25 A

explicación no pedida, confesión manifiesta y de parte: Conde escribió un capítulo

entero para descargar a Cabrera de un desliz que ya estaba en boca de todos. Para

eso pintaba al doctor en medicina como un insolente y cosquilloso petimetre que

se

cebó con "las piadosas exageraciones" del pintor y se detuvo en

"preocupaciones vulgares" para hacer "índice" de un

"guarismo [...] con cierto airecillo de victoria, de triunfo".26 Para todo lo cual dispuso una

"diligencia tan pomposa y tan prolija que se origina únicamente del prurito de

impugnar".27 Fue tan

vehemente su apología que, sin percatarse, el mismo Conde quedó autorretratado

o

proyec tado en sus dicterios tan viscerales y nada razonables. Un ejemplo de su

prosa exculpatoria: "Una cosa es mirar como mística alguna señal

extraordinaria, y otra cosa muy diferente es hacer misterio de ella, o hacerla

servir a descifrar algún concepto oculto de verdad celestial."28

Para empezar, reivindicaba las cualidades como persona moral y facultativa del

artista que estaban respaldadas por su identidad como pintor cristiano, cobijado

bajo el tópico, tan valorado por el Concilio de Trento, del predicador mudo:

"Ni Cabrera era un pintor supersticioso" ni se le podía rebajar en su

estatuto de facultativo o profesor: "¿Y qué, yo pregunto, a un hombre tal, en

cuyo estilo resplandece tanto la elocuencia [fuese prestada o de casa] no se la

ha

de dar permiso para tirar un rasgo panegírico y lucir el talento, con la gala

de un

precioso y gentil concepto, muy ajustado a las circunstancias del tiempo de la

aparición y a lo maravilloso de su Imagen?"29 Todo quedaba acomodado y justificado bajo la licencia

poética:

¿Qué historiador, qué orador, aunque sea del genio tan grave y serio como el de

Cicerón, ha tenido el valor para desperdiciar un equívoco, renunciar a una

antítesis, una paranomasia, u otra de las figuras retóricas placenteras y

regocijadas, que en la efervescencia de su imaginación, le hayan venido

casualmente a la pluma, y deben mirarse como flores que se encuentran al paso,

en medio de la carrera de la oración? Pues yo pregunto, ¿por qué no ha de ser

lícito a Cabrera amenizar su leyenda con la sal y la gracia de un conceptillo,

no menos religioso y erudito, que obvio y oportuno, como el acomodar el guarismo

8?30

Para rematar su catilinaria: lo de Bartolache era una "desvergüenza"

infamante, ya que había levantado la sospecha de que atrás de la pluma "lega y

doméstica" de Cabrera estaban los jesuitas moviéndole la mano y manipulando en

favor de sus propios intereses. En suma, el Manifiesto

satisfactorio había desdorado "la probidad y habilidad" de un

pintor noble y además reconocido como profesor facultativo. Por eso aquella nota,

al

pie del grabado del iczotl, con el ocho calcado le

pareció hija de una "crítica agria y dura, ¡una inscripción

calumniosísima!" hija de unos "cinco pintores que llevaba siempre en la

grupa y son los que resuelven en tono magistral y decisivo, que el número

ocho no es cosa especial".31

No por acaso a los pintores-analistas los llamaba "pandilla de oficiales",

conformando una "comitiva de ladrones" o "turbamulta de

delincuentes" y algo había de razón en su desquite. Ya que, más allá de su

inquina, el apologista cubano llegó al grado de denunciarlos por cometer un atentado

a la inte gridad de la imagen, casi un sacrilegio. Durante una de las examinaciones

-y de manera subrepticia y tramposa-, los maestros de Bartolache rasparon con

un

instrumento punzocortante varias capas de pigmentos del Sagrado Original con el

propósito de comprobar si había aparejo:

Y se pasó a cometer a espaldas del Abad, en atentado de envalentar a uno de sus

oficiales de pintura, a que con la punta de una navaja raspase el extremo del

ala izquierda de serafín [...] Acción delincuente en realidad, digna del más

severo castigo, que al mismo tiempo desemboza el sistema fraudulento de

Bartolache, y hace sacar la cabeza al mal espíritu que gobernaba en todas estas

operaciones guadalupanas, pero que logró esconder bajo el falso relumbrón de

piedad y devoción, con que fue fácil engañar a hombres bondadosos y penetrados

de sencillez y caridad cristiana.32

Para terminar, Oquendo también subsanó los incómodos silencios de Cabrera respecto

a

la procedencia de los pigmentos y aceptó que pudieran ser de origen natural, incluso

no sólo orgánicos, propios de las flores, sino aun los minerales o procesados

por el

hombre porque finalmente los ángeles-oficiales los tomaron como productos partícipes

de la creación divina y se valieron de ellos para ejecutar sus designios: "Si

tal vez criando los colores o valiéndose de los naturales o usuales. Si por ventura

sirviéndose de los que sacamos de la tierra y sus minerales, o del jugo de las

flores." 33 Este último

argumento estaba afianzado conforme a "las pruebas preternaturales" que

pedía santo Tomás de Aquino, para aceptar milagros como "señales

permanentes", y el asunto central no estaba en la naturaleza de los colores,

precisamente, sino en el modo de obrar y disponerlos "sin detención del

tiempo" y desafiando el orden de la naturaleza.34 Con lo cual, sin percatarse de la contradicción,

dejaba sin valor la afirmación de los pintores de 1666 que declararon: "El

lienzo por sí y por lo que es pintura, es el más auténtico testimonio del milagro,

en un modo tan soberano e incomprensible, que no se puede explicar con la

materialidad de nuestro estilo".35 En suma, sin decir una palabra de qué especie de

colores se trataba, o de su mixtura y procedencia, este autor aseguraba que la

Divina Providencia "lleva a cabo sus efectos", sirviéndose de "las

cosas que ha criado como autor de la naturaleza". Al denunciar finalmente el

disimulo, la ligereza, el atentado y la impostura del Manifiesto

satisfactorio, Oquendo pensaba que con su apología colocaba para

siempre "un candado de hierro en las bocas de Bartolache y su

pandilla".36

Fray José María Téllez Girón, otro impugnador de Bartolache, igualmente captaba la

posición problemática en que había caído Cabrera al consignar, amplificar y

significar el ocho y, antes de que esto acabara como burla o prueba

de un desliz o desmesura, se apresuraba a absolver al artista con bastante

indulgencia. El caso es que en su Impugnación de 1792 intentó

exonerar a Cabrera de haberse metido a la exégesis mariana:

Es verdad que el primero que produjo la especie del número 8 fue el pintor

Cabrera, pero esto no lo asienta como verdad ineluctable que deben todos dar

entero crédito. Aquella producción no pasó de un juicio piadoso, que ni al

inventor le hizo creer era un signo indeleble como el carácter que traía la

sagrada imagen consigo [...] cada uno es árbitro para juzgar sobre lo que ve,

y

no por esto quiere que vean todos del mismo modo.

Pero lo llamativo en la reivindicación de este franciscano, en pro del prestigio del

facultativo pintor, era que se basaba en un argumento del todo simple, real y

consecuente, a mi juicio, es el único que hasta la fecha puede pasar como

sistemático y probable, que a diario todos experimentamos como fenómeno de la

percepción visual y que nos permite configurar el tipo de las imágenes

espontáneas:

Cuántas veces por modo de recreación nos ponemos a mirar las figuras que van

haciendo las nubes al formarse, y la que a mí me parece un Santiago a caballo

otro la juzga por un dragón con su cola. Lo mismo, con proporción hablando,

pienso le suceda a nuestro Cabrera. Especulaba la sagrada imagen todo individuo

en dominar la pureza que representa de su concepción, y llevado de su devoción

o

piedad juzgó algún misterio representado en aquella labor que le pareció número

ocho, y a los pintores de Bartolache, garabato. Pero no es digno de crítica ni

de una discusión exacta en el examen.37

Bajo el lente del microscopio

Los "colores resudados por el envés trastornando las leyes de la

naturaleza" han sido motivo de conmoción y la última vez que esto sucedió (de

la que tengo noticia) fue la noche del 27 de septiembre de 1982, cuando el

restaurador José Sol Rosales realizó una intervención de consolidación y limpieza

superficial al ayate a iniciativa del maestro Jorge Guadarrama, conservador de

la

imagen y director del Museo de la Basílica de Guadalupe. Todo, desde luego, en

presencia del entonces abad monseñor Guillermo Schulenburg y su arcipreste.

Trabajaron hasta las primeras horas de la alborada para no retirar la imagen del

culto y con el debido sigilo para evitar "el alboroto". Entonces

desmontaron el contramarco, el viejo estuche de acrílico de 1976, casi medio

centenar de clavos tachonados que tensaban el lienzo y se aplicó una sustancia:

Beva

371 para consolidar tan endeble soporte, y así pudo verse, por tercera vez en

la

historia, el envés de la pintura y sus colores reventados. O una suerte de manchones

que, en efecto, se habían corrido traspasando la delgada capa de preparación y

las

fibras de la manta. Entonces se realizó la primera foto de esa otra "Virgen de

las flores" y que, como ya hemos explicado, había permanecido censurada para

evitar otra "conmoción". Luego de su reporte sobre el estado

físico-químico del lienzo y los pigmentos, José Sol Rosales consignó escuetamente:

que carecía de barniz, que era difícil encontrar huellas del arrastre de pincel,

debido a las técnicas del aguazo usado en las sargas con "el lienzo humedecido

para facilitar la fijación del color [y que explicaban también] el fenómeno del

sangrado" en el envés. Había otras dos especies de temple: el de cola en el

resplandor y el de resina en las manos y rostro (no precisamente óleo) que es

la

parte más lustrosa. Los paños, como aseguraba Cabrera, estaban trabajados con

otra

modalidad conocida como temple labrado a base de cola y oro molido. La paleta

era

restringida e incluso había negro de hollín del humo obtenido del bagazo triturado

del corazón de la mazorca del maíz (olote). Era notable la presencia del azul

tenido

como de origen maya pero logrado por carbonatos de cobre o azurita. Era el mismo

y

desconcertante color verdemar extraído de los preciosos chalchihuites, según lo

ponderaba equivocadamente Conde y Oquendo. El bermellón de la túnica se logró

con

"azufre y mercurio y el carmín de la cochinilla mexicana", avivando el san

grado posterior. Entonces también ambos pusieron punto final a la discusión entre

magueyistas (ixtle) y palmistas (iczotl) abierta

por Bartolache al comprobar que el soporte no sólo tenía una imprimatura blanca,

lechosa e irregular sino que se trataba de fibras liberianas con características

de

cáñamo (tal como en otras sargas) y posiblemente extraído de los primeros cultivos

importados.38

En el apartado "materiales extraños a la obra" reportaron diversas manchas

por salpicaduras de cuerpos incandescentes o sólidos, específicamente tres de

cera.

De entre las cuales era difícil saber si el ocho se había formado

mediante un hilacho salido de la urdimbre e impregnado de ambos accidentes. Esta

mixtura de fibra y adherente, por cierto, no es la mancha de volumen y diámetro

más

gruesa entre todas las que tachonan y afean la tilma por descuidos e imprudencias.

En suma, 230 años después de la inspección de Cabrera, los restauradores mencionados

tampoco pudieron comprobar mediante el microscopio si el ocho

estaba formado de un derrame de cera de Campeche o de una untura de goma arábiga;

pero era sin duda una intervención accidental, que pudiera haberse aplicado desde

una candela próxima a la Sagrada Imagen, de entre tantas que se quemaron a sus

plantas, en un momento de adoración, o por obra de un retocador descuidado que

vertió la ligadura de sus pigmentos o jaloneó un hilacho. La tela de cáñamo, pues,

absorbió la pastosidad de la grasa hasta compenetrarse quizá de forma indeleble,

introduciendo, aunque involuntariamente, la técnica de la encáustica o una suerte

de

collage por "accidente controlado".

Así, por obra y gracia de los descuidos de un sacristán (intruso devoto o restaurador

segundón) pero, sobre todo, de las laboriosas abejas meliponas de Yucatán, la

capa

de Juan Diego recibió el más orgánico, concentrado e indeleble de todos sus

materiales y bajo el trazo inequívoco de un ocho. Una conjunción de

cifra, signo y artilugio posibilitada por una técnica de chorreado formando una

pegatina serpentina, sin saberse ahora, hasta que no se tome una muestra, si

contiene algo de cera, goma o resina. A mi gusto lo mejor será pensar que sea

de

cera.

La especie de abeja meliponini es campechana de origen y ahora

cultivada en forma exclusiva en la América atlántica: se le explota desde el norte

de México hasta el norte de Argentina, y es tan apreciada por ser sociable, carecer

de aguijón y porque su concentrado de cera y mieles se expende muy bien por las

tantas propiedades curativas que posee (como el famoso propóleo para aliviar la

tos); tanto así que no sólo los mayas la tuvieron por animal sagrado sino que

por

sus efectos, casi milagrosos, hoy se vende bajo la etiqueta de la Divina

Providencia. La Divina Providencia, que es la manifestación de la voluntad de

Dios

sobre la historia, que siempre ha sido considerada la verdadera autora, en su

representación trinitaria, "de tan celestial pintura", es una de las

marcas de las ceras, igual sintéticas parafinas, más vendidas, que ahora mismo

se

con sumen en el quemador del santuario del Tepeyac.

La guerra: del 1808 insurgente al octavario

revolucionario

Es posible que la mirada devota de Cabrera y Echeverría y Veytia de 1751 haya

generado un falso problema o una simple charada, sin meditar demasiado en sus

consecuencias, pero ya hemos visto que sus lucubraciones no pararon allí: se

politizaron con acrimonia. El caso es que otros autores asimilaron a su modo los

accidentes de esta "imagen espontánea" y así analicemos tres de las

consecuencias de sus impredecibles deslizamientos de significado.

En primer lugar, nada menos, la opinión del jansenista arzobispo de México Lorenzana

-luego cardenal de Toledo, primado de España-, que llegó a expresar el más palmario

y contundente de todos los significados, hasta aquí acumulados, en un sermón solemne

luego de la expulsión de los jesuitas y en el que aseveraba, llamando a la unión

de

americanos y españoles: "Pues alegraos hijos naturales, convidad y llamad indio

a todas las gentes para que alaben a nuestra reyna y se alegren con nosotros de

tener aquí, no la octava maravilla del mundo, sino la primera, pues aunque en

la

túnica tiene unidos dos círculos, que parecen un ocho, son los dos mundos que

protege."39

Tampoco faltó una lectura profética y en clave liberadora al significado del número

ocho en la pluma de un poeta criollo, que por medio de la ambigüedad lamentaba

al

mismo tiempo la crisis de la monarquía de 1808 o auguraba, como canción de gesta,

la

emancipación política tan inminente por aquellos años:

El número ocho tiene

En la rosada túnica, y previene

De este cifrado modo

Que habrá de libertar el reino todo,

Por su alta mediación,

De alguna cruel, tiránica invasión;

Nueva España, estarás serena, afable,

En ochocientos ocho memorable.40

La aplicación de significado que entonces hizo el escéptico Lorenzana partía de una

cifra, que se transmutaba en signo pero que no dejaba de ser un artilugio.

De paso quedaba bien con su público y les recordaba a los criollos su condición

políticamente subordinada. Pero al cabo, como ha señalado William Taylor, esta

operación no hubiese sucedido si el ilustrísimo prelado no conviniera en un arreglo

entre su mentalidad y su fe, mirado aquel objeto venerado con la investidura de

la

inmanencia, una propiedad tan justificativa como indulgente.41 La inmanencia es un valor agregado a toda

representación sagrada ya que es inherente a su prototipo y de algún modo le queda

unido y la expresa en un signo; es más, la inmanencia era inseparable de la esencia

del numen, aunque racionalmente cada persona -si se lo propone-, puede distinguir

la

valencia de esta última de lo que físicamente contempla en la naturaleza de cada

objeto. Se desempeña, pues, como un conectivo emocional entre sus signos visibles

con la divina presencia, para demandar lealtad entre las dos Españas o de plano

con

el sentido acomodaticio del soneto insurgente.

No deja de ser parte de la vida de una imagen el traspaso de sus contenidos

semánticos a otro contenedor simbólico. O cuando los saberes eruditos quedan

sedimentados en la cultura popular y desde allí se reactivan en otro nivel de

significado: el hábito de "contar cuentos" fue hasta hace poco un derecho

de las clases subalternas y, según Robert Darnton, una legítima expresión del

"mundo mental de los no ilustrados" o que se resisten a pensar conforme a

las reglas de la Ilustración.42 Si

el ocho acabó entre veras y burlas de los ilustrados y revivió como

un signo de los tiempos durante la Independencia, volvió por sus fueros en medio

de

la crisis de la Revolución mexicana. Pasada la Decena Trágica, la ejecución del

presidente Madero -y el derrocamiento de Victoriano Huerta en agosto de 1914-,

esta

cifra pudo ser igualmente interpretada como una señal venturosa u ominosa de los

tiempos. O al menos bajo la perspectiva de quien desde la prensa administró el

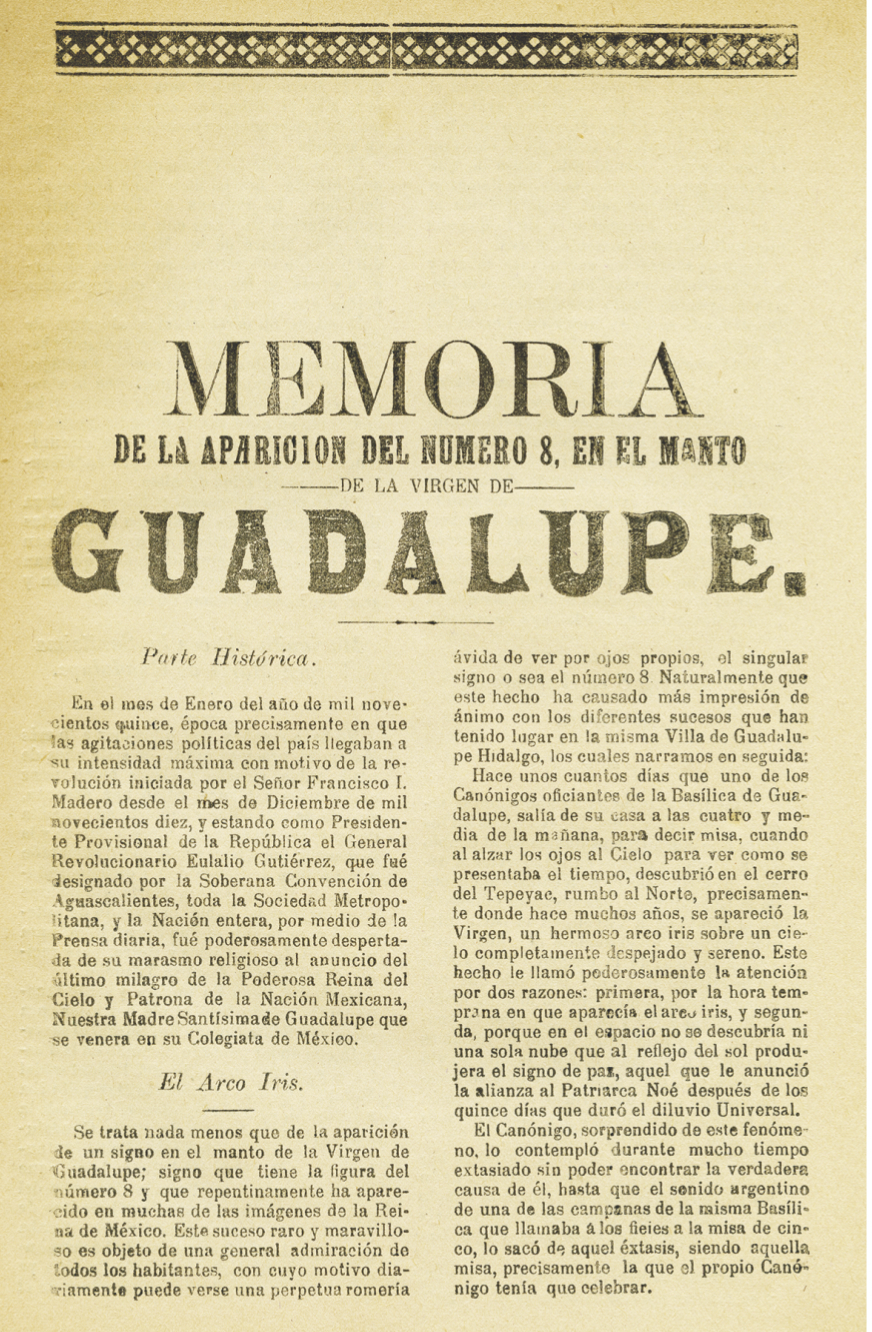

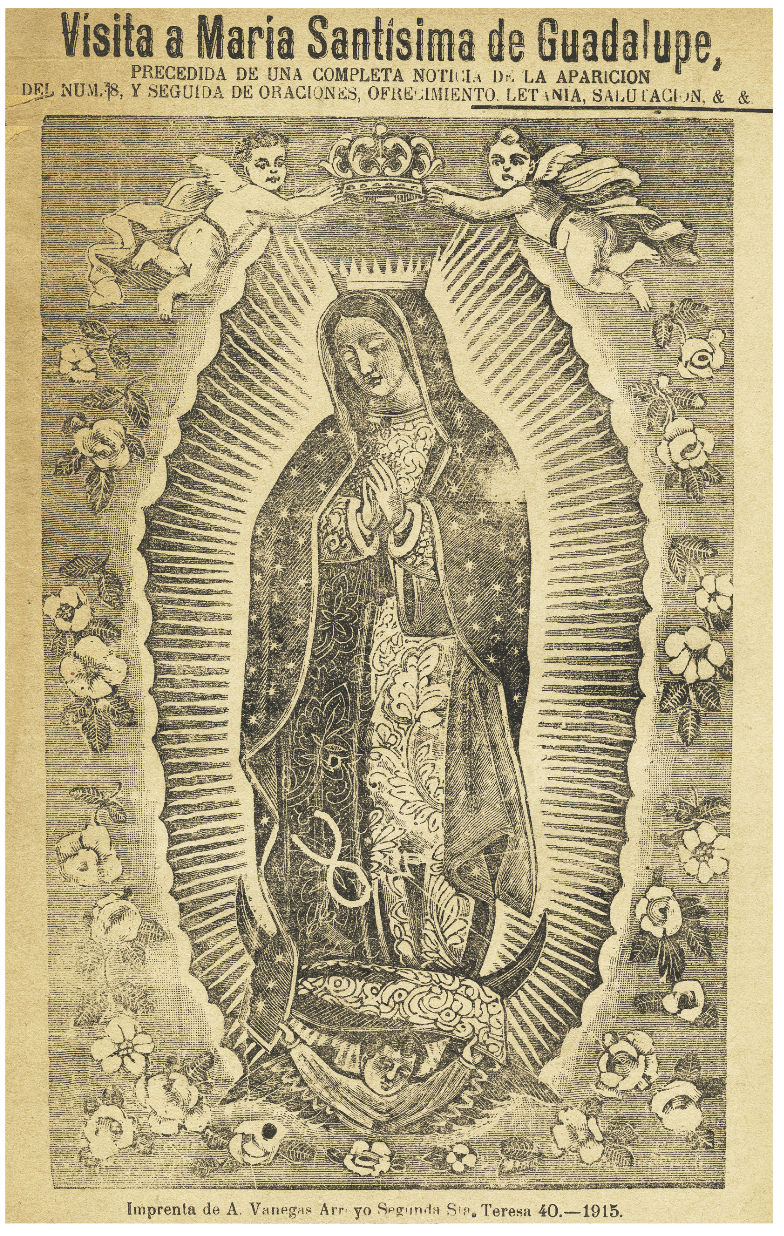

significado del signo para generar una nueva "con moción". Un cuadernillo

de ocasión salido de la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo, situado entre el género

piadoso de la novena de rezo e imprecación y el folletín de sensación, titulado:

Visita a María Santísima de Guadalupe...43

En su docena de páginas, se avisa a los lectores y a "la Nación entera" que

se harán dos anuncios inauditos pasada la pesadilla de la dictadura huertista

y ante

el descontrol de autoridad por carecerse de un mando federal. Aparte de la

reaparición del ocho "en el manto" original, se narra

previamente la aparición de un arcoiris de alborada -del todo inexplicable-, tras

los cerros del Tepeyac y augurando "una señal de paz". Este fenómeno tan

sólo fue detectado por un canónigo madrugador, extasiado y perplejo, que por lo

mismo no supo si de esa forma se anunciaba desde el cielo una nueva alianza de

paz,

"pasado el Diluvio". De esta manera admonitoria comienza la "parte

histórica", para luego dar paso en las hojas finales a las oraciones y

letanías:

En enero de 1915, época precisamente en que las agitaciones políticas del país

llegaban a su intensidad máxima con motivo de la revolución iniciada por el

señor Francisco I. Madero desde diciembre de 1910, y estando como presidente

provisional de la República el general revolucionario Eulalio Gutiérrez, que

fue

designado por la Soberana Convención de Aguascalientes, toda la sociedad

metropolitana y la nación entera, por medio de la prensa diaria, fue

poderosamente despertada de su marasmo religioso al anuncio del último milagro

de la poderosa reina del cielo y patrona de la nación mexicana, nuestra madre

Santísima de Guadalupe que se venera en su Colegiata de México.

Pasados tres días, sucede el descubrimiento del ocho que

supuestamente provocó una conmoción popular y, sobre todo, que quedó patente al

verse multiplicado en cada copia de los altares domésticos:

Se trata nada menos que de la aparición de un signo en el manto de la Virgen de

Guadalupe; signo que tiene la figura del número 8 y que repentinamente ha

aparecido en muchas de las imágenes de la reina de México. Este suceso raro y

maravilloso es objeto de una general admiración de todos los habitantes, con

cuyo motivo puede verse diariamente una perpetua romería ávida de ver por ojos

propios, el singular signo o sea el número 8. Naturalmente que este hecho ha

causado más impresión de ánimo con los diferentes sucesos que han tenido lugar

en la misma Villa de Guadalupe Hidalgo (Fig.

12).

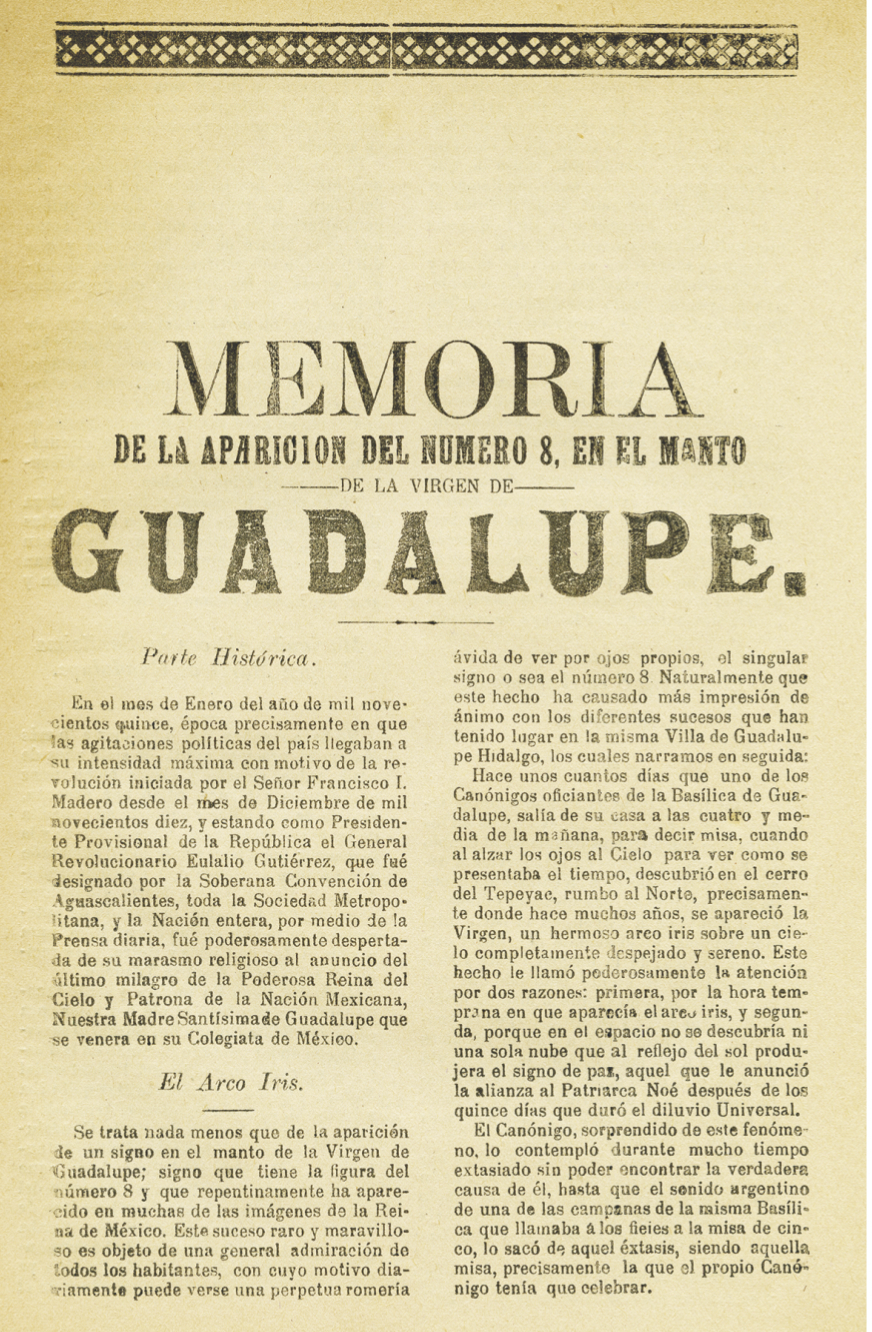

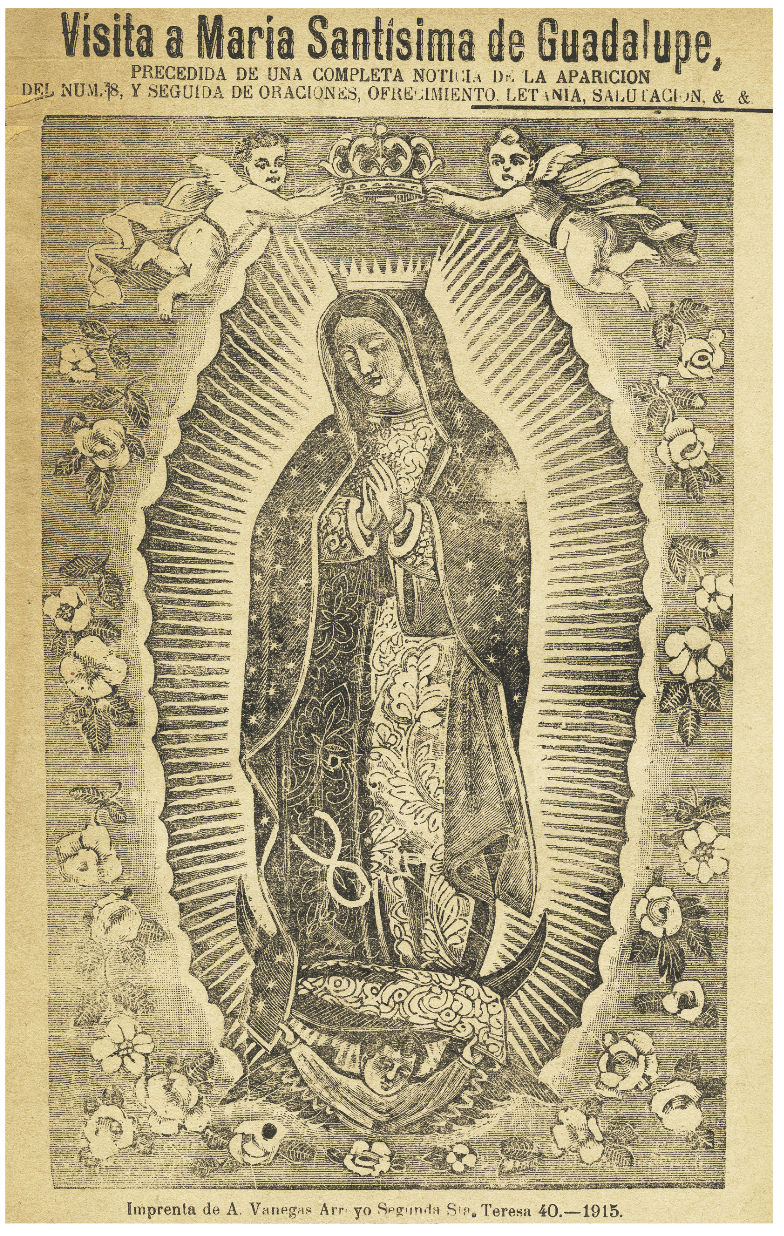

12.

Antonio Vanegas, ed., "Memoria de la aparición del número 8, en

el manto de la Virgen de Guadalupe", en Visita a María

Santísima de Guadalupe. Precedida de una nota completa de la

aparición del número 8 seguida de oraciones, ofrecimientos, letanía,

salutación, 1915, folleto, 27 x 18.2 cm, s.p. Colección

particular, Ciudad de México.

Todo esto desencadenó reacciones individuales y colectivas, pero el articulista se

reserva ponerles nombre y apellido. Las autoridades eclesiásticas se pronuncian

o al

menos cubren el expediente para que no dé lugar a la superstición o el fanatismo...

aunque éste sea, precisamente, el resorte que suscitan las ventas del impresor

"sacatlacos".44 Por

eso mismo, para pasar de lo inverosímil a la credibilidad, enseguida se recogen

las

aseveraciones del canónigo visionario y sus declaraciones tienen que darse en

tono

profético, propiamente un presagio:

el canónigo afirma, asegura y sostiene que lo vio distintamente sin tener duda de

haberse equivocado ni que sea una alucinación simplemente; pero sí asegura, que

la paz de la nación no dilata, puesto que así lo sintió al ver el arco iris y

cree firmemente que la madre guadalupana así lo haya anunciado [...] A los tres

días de haber aparecido el arco iris en el cerro del Tepeyac, uno de los fieles

que concurren asiduamente al templo de la Virgen y que es su más ferviente

devoto, al dirigir sus ojos en éxtasis al cuadro de la guadalupana, descubrió

el

número 8 en el manto de la Virgen, en la parte inferior, encima precisamente

del

ángel que yace a los pies de la imagen. Esta visión no le extrañó al pronto

culpando que era la poca luz; pero más tarde al final de la misa lo volvió a

ver

y ya intrigado por la aparición, se lo hizo notar a uno de los fieles que tenía

a su lado, éste al pronto no vio el número 8, pero cuando sus ojos se

acostumbraron en la oscuridad, lo vio también lo mismo que las demás personas

a

quienes avisaron de la extraña aparición. Como era natural, el suceso corrió

de

boca en boca y todo el mundo católico y aún los más ciegos impíos ocurrieron

al

templo para contemplar el fenómeno que todavía está impreso en el manto de la

Virgen María.

Lo mismo que sucedió entre los descubridores y los apologistas del siglo XVIII, todo

quedaba acreditado por una autoridad del clero que se mantiene en la reserva

"para no alborotar al populacho", el expertise de los

conocedores (ahora en calidad de anónimos) y la vox populi que es

incontestable, pero al cabo es otra forma de permanecer en el anonimato. La parte

final de esta narrativa era un requisito indispensable, al establecer la exégesis

esperanzadora de la cifra, que es lo que el público pide, pero con la debida e

indulgente ambigüedad para interpretar el signo:

Comenzaron los comentarios cada cual a su manera y no ha faltado quien asegure

que la aparición del 8 será señal de paz. Mas el milagroso suceso tiene algo

de

trascendencia como lo vamos a ver enseguida. El milagro de la Virgen de

Guadalupe es muy grande -nos ha dicho una eminencia del clero. La patrona de

México quiere demostrarnos que está con nosotros como que es la madre de los

mexicanos y que difícilmente nos retirará su valiosa protección y más en las

actuales circunstancias porque atraviesa la patria.

Por último, no deja de aparecer el personaje del escepticismo propio de la era

racional ("los ciegos impíos"), que al igual que Bartolache también

resulta un testigo de parte..., pero que al cabo se rinde ante la evidencia

colectiva:

Nosotros no pertenecemos al grupo de personas que se alucinan con cualquier hecho

insignificante, pero el suceso o milagro del cual nos ocupamos, sí nos llama

la

atención en vista de que el mismo número 8 ha aparecido en gran cantidad de

imágenes de la Santísima Virgen de Guadalupe, circunstancia que tiene

profundamente confundidos a los propietarios de ellas. No creemos necesario

publicar la larga lista de nombre de los dueños de distintas imágenes, más lo

cierto es que se forman gran número de peregrinaciones que van de casa en casa

viendo con admiración y gran asombro el mismo número 8.

El acertijo de la cifra se resolvió en la siguiente reimpresión del cuadernillo que

declaró a plana entera: "El día 8 de febrero del presente año quedará asegurada

la Paz de la Nación por medio del milagro de la Virgen Santísima de

Guadalupe."45 No se olvide

que apenas, desde el 6 de diciembre de 1914, las tropas de Villa y Zapata habían

tomado la Ciudad de México y ocupaban el Palacio Nacional (y Carranza al huir

se

llevó la representación federal a Veracruz). El presidente interino de la República,

Eulalio Gutiérrez, tuvo que escapar el 16 de enero para establecer su investidura

en

San Luis Potosí. Las tropas constitucionalistas lidereadas por Obregón recuperaron

la capital el 26 de enero de 1915, previa huida de los ejércitos del sur y la

División del Norte.46 Este último

no sin atemorizar aún más a los habitantes de la capital y al mismo clero por

el

régimen de imposiciones y privaciones que impuso. Se vivía, pues, en medio de

la

zozobra y el pillaje, pero igual el fervor de una religiosidad campesina y

proletaria desde que las tropas del sur entraron con su estandarte guadalupano

o sus

estampas calzadas en el sombrero. Por el contrario, la última semana de enero

se

sintió el primer manotazo de los carran-cistas jacobinos que cimbró a la iglesia,

y

transmitió a sus fieles la percepción de que el estado nacional quedaba diluido;

pero sobre todo quedó cerrada la posibilidad de alejar la discordia y la violencia.

La fabricación del milagro del ocho tuvo que ocurrir entre esa

fecha (26 de enero) y la primera semana de febrero cuando los editores se lamentaban

del régimen militarizado y posiblemente apostaban al retorno de las fuerzas

populares del norte y del sur.

En una segunda entrega, Vanegas intentaba estabilizar el caos augurando la esperanza

de un acuerdo entre las partes e invocando la participación hierofánica de la

Guadalupana. En 24 cuartetas se contaba el milagro cifrado entre el iris y el

ocho, al tiempo que los creyentes se movilizaban expectantes

detectando el ocho en sus imágenes caseras:

La Paz ya pronto es un

hecho,

dice el clero mexicano

y se acabará la guerra

guerra de

hermano a hermano.

|

Ese 8, Virgen María,

de la

paz será la fecha y

permite que sea hecha,

ya que tú nos las

envías

|

Pues si el iris no vastó

[sic]

para fe tener en ti,

un 8 apareció

que mi vista

contempló

|

El 8 ha aparecido

en la

punta de tu manto

y con él se acabará

de nosotros el

quebranto.

|

Populo locuto, causa finita, est, parece decirnos el articulista.

Pero la noticia de sensación no deja de encerrar una terrible paradoja: que en

lugar

de un nuevo iris de paz, el signo de este ocho reaparecido

resultara del todo ominoso para la propia Iglesia mexicana. Ya por las inminentes

leyes restrictivas carrancistas como por el ataque a las imágenes sagradas por

parte

del ejército constitucionalista tan proclive a profanar y conculcar los recintos

eclesiásticos.

La persistencia de "contar cuentos" es sorprendente y apasionante, pero lo

es igual la intervención y reconfiguración de una imagen para nuevos usos. La